中学受験 地理シリーズ。第4回目は『昔と今の都道府県 – 県庁所在地・政令指定都市・旧国名』です。

前回の講義『日本の今と昔の地方区分 – 旧地方区分』では、色々な地方区分の仕方で、8つの地方区分、五畿七道について見てきました。今回は中学受験地理最大の山場とも言える都道府県と都道府県県庁所在地の暗記作業です。

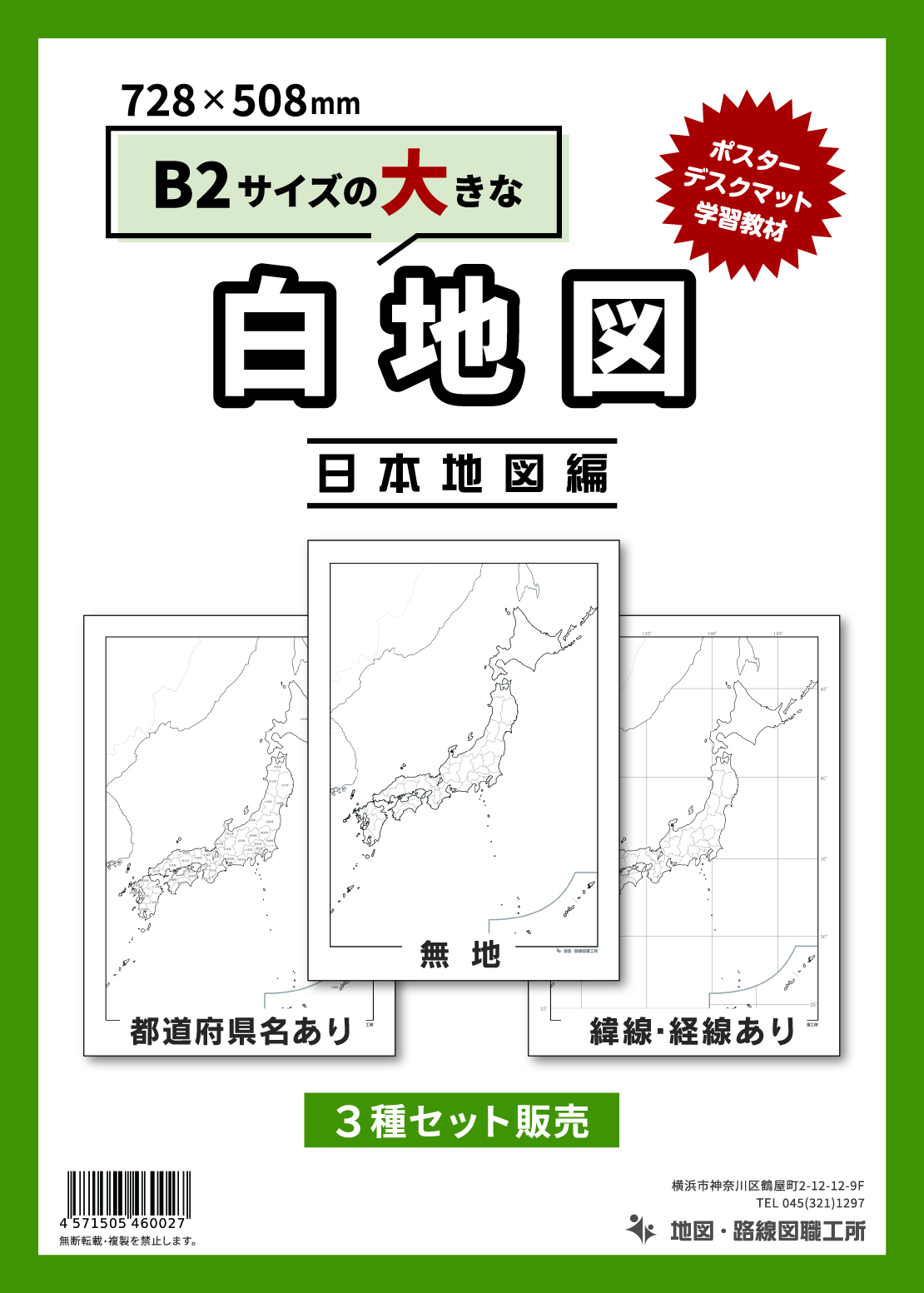

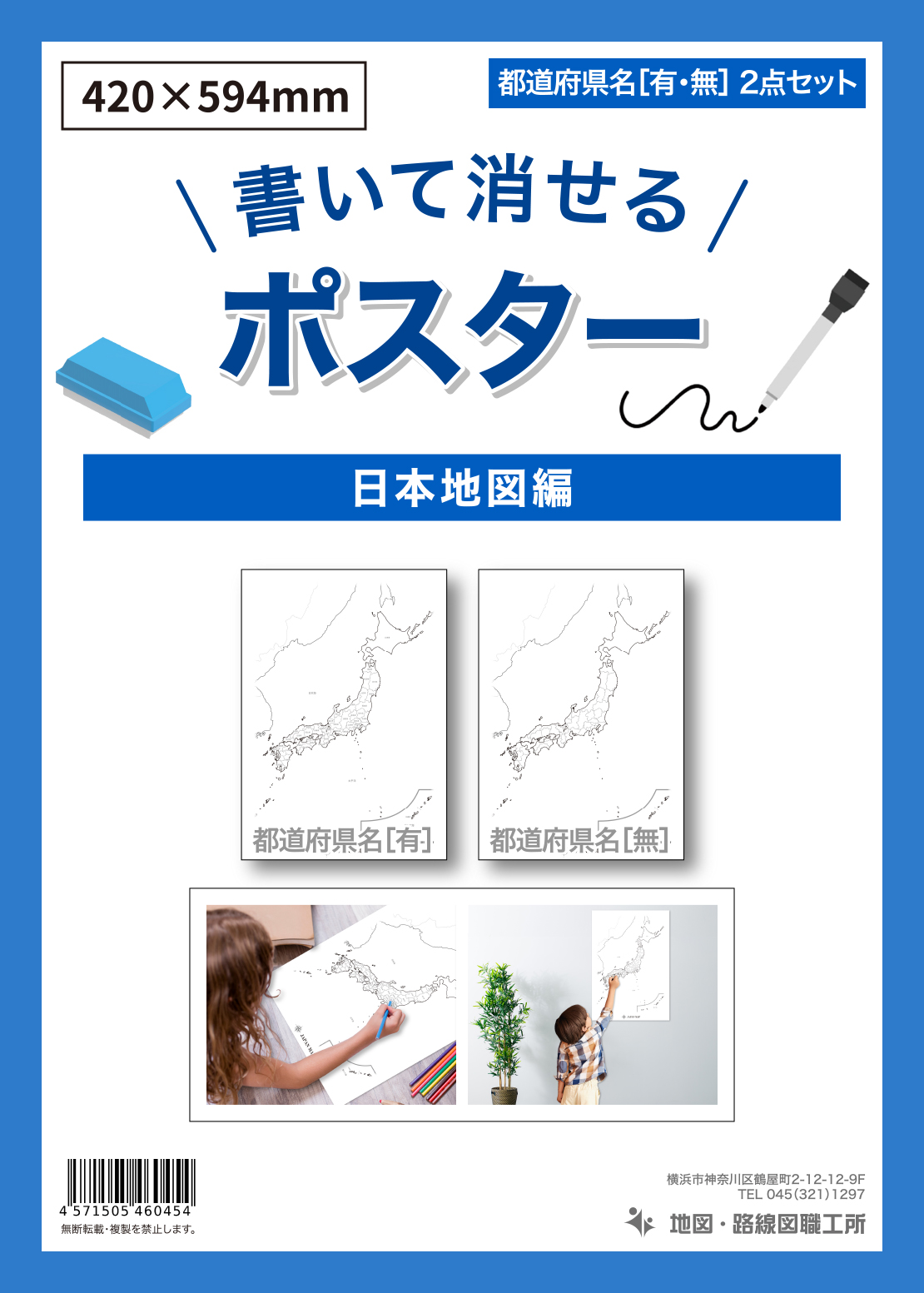

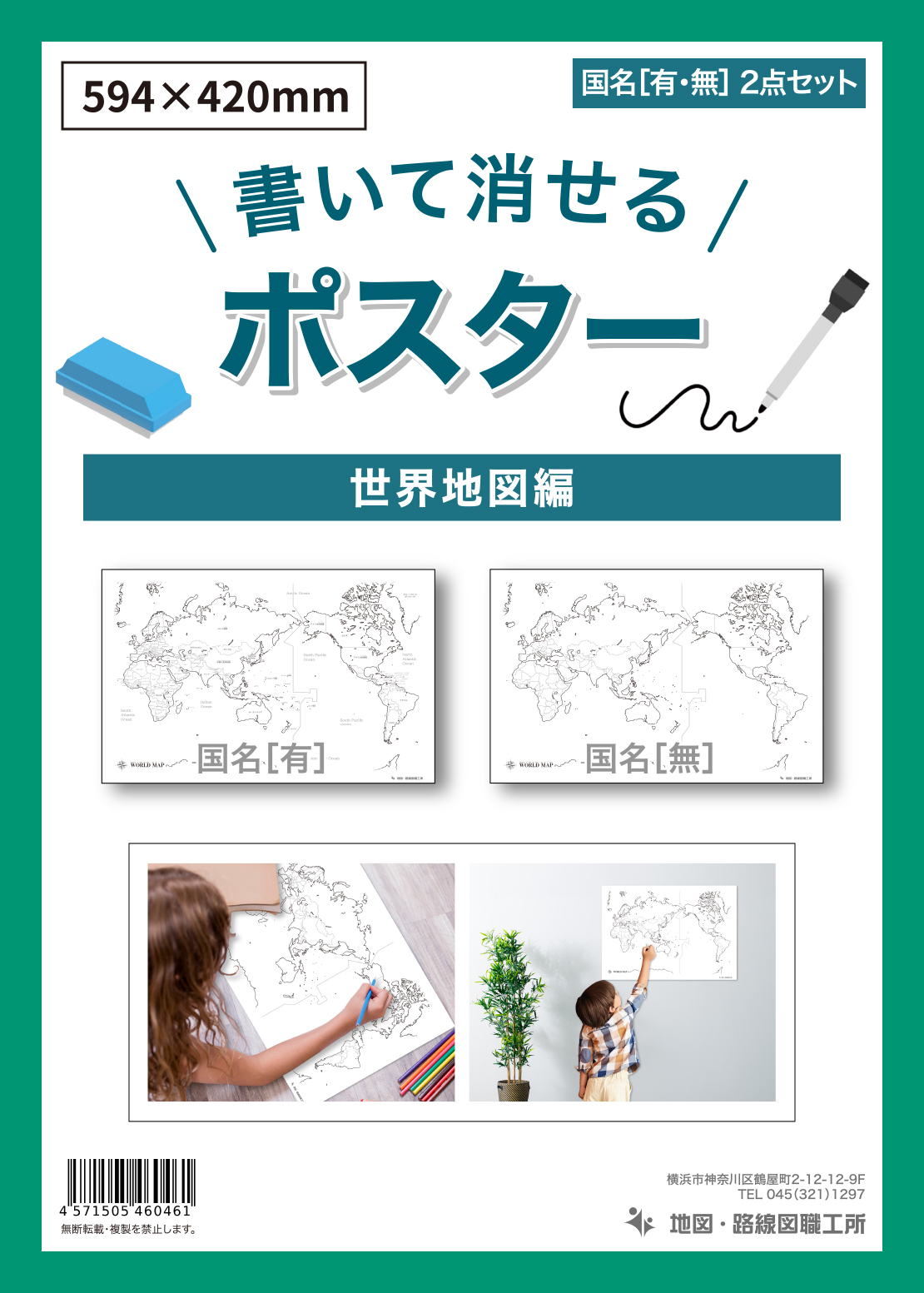

▼こちらは都道府県のかるたです。楽しみながら覚えることができ、価格もリーズナブルでよく売れている商品ですね。都道府県を覚えるの苦手~という方は、活用する価値はありますね。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

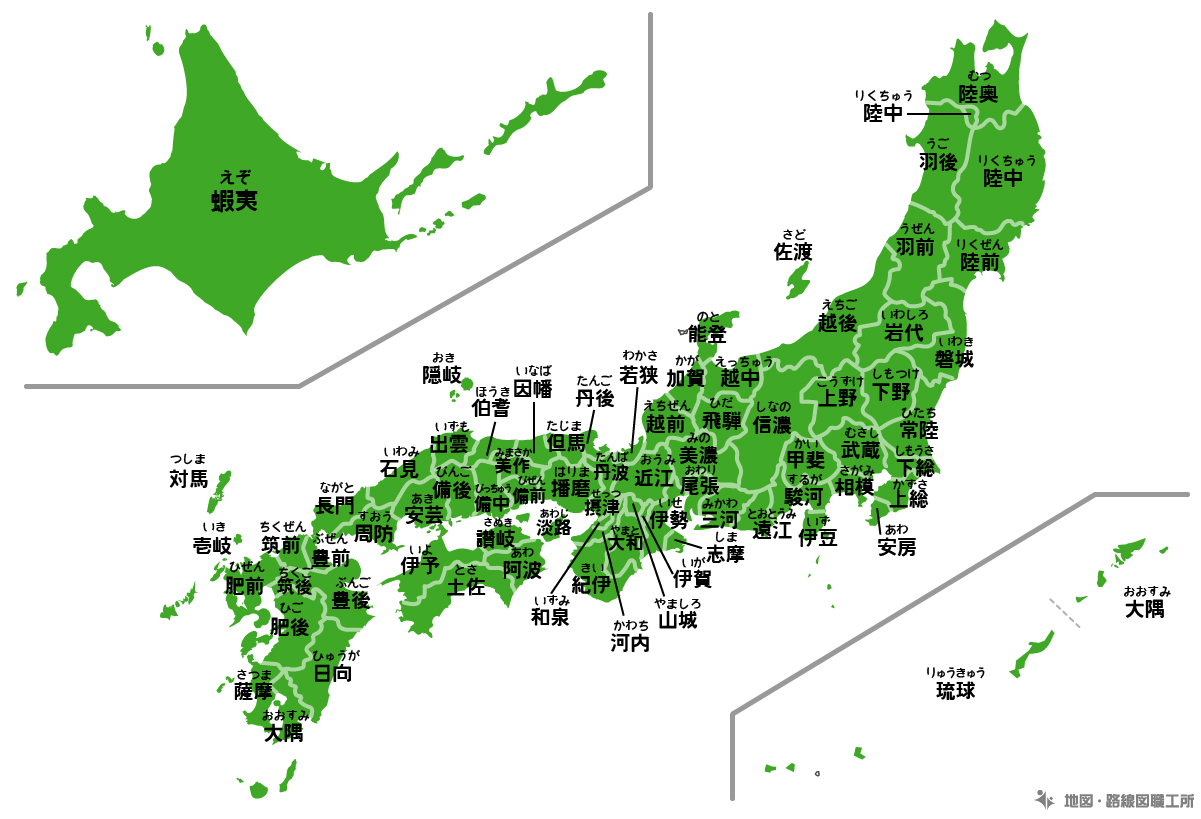

昔の都道府県(旧国名)

昔の都道府県(旧国名)

前回、『日本の今と昔の地方区分 – 旧地方区分』で8世紀に五畿七道が設置されたことを勉強しました。今回は、もう少し細かく、各地方に存在した国(都道府県ではなく、国と呼んでいました)について、見てゆきましょう。

この体制は明治時代初期まで続きました。明治時代初期の全ての国名は地図に示していますが、現在の都道府県境とほぼ同じに見えるものの、若干異なる部分もあります。また、今でも各地の地名として残っている名前も多く、聞いたことのあるものも多いのではないでしょうか。自分の知っている名前を挙げてみましょう。また、住んでいる地域に、これらの名前が残っていないか調べてみましょう。ちなみに、東京スカイツリーが634mという中途半端な高さなのは、かつての旧国名、「武蔵」(現在の東京都は武蔵国です)に由来していることはあまりにも有名ですね。

なお、これら旧国名を全て覚える必要はありませんが、今後、平野や湾、川や山の名前などとしても、同名のものが出てきますので、今のうちにそれぞれの名称と位置(どの地方に存在するのか)をある程度頭に入れておくとは、この先の学習をより効率的に進めるためのポイントでもあります。

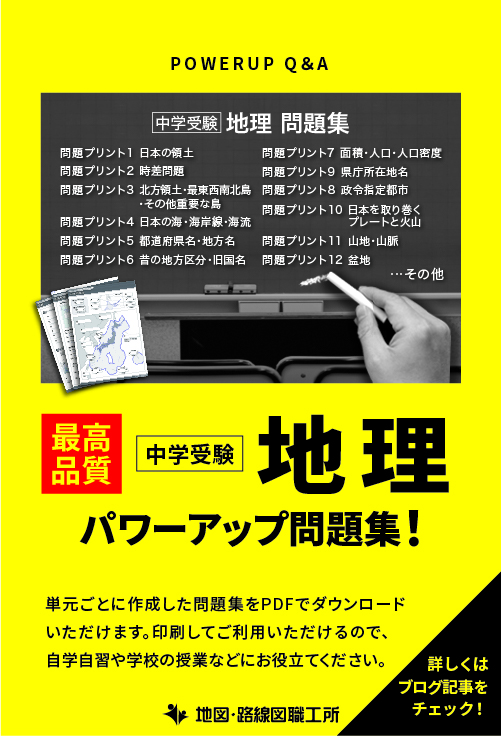

関連問題プリント 昔の地方区分・旧国名

現在の47都道府県

現在の都道府県は1881年の廃藩置県により生まれました。当時は3つの府、(東京府、京都府、大阪府)と302の県がありましたが、統廃合が進み1888年に1道3府43県体制になりました。

問題1 県・府・都の違いは何ですか?

▼ 解答をみる

東京都の誕生と大阪都構想の問題

東京都が誕生したのは戦時中の1943年のことです。防空や生活物資配給など戦力強化のため、より強い権限を持つ行政機構が必要になったことから、東京市と東京府を統合し、東京都が生まれました。他の府県では、県⇒市⇒区と順序で住所があるのに対し、東京都では都⇒区といきなり飛んでいるのはこのためです。新宿区、江東区、港区など、いわゆる東京23区と呼ばれるものが特別区として設置されています。

問題1 近年、大阪都構想という計画が持ち上がっています。これは、別に大阪が首都になるということではありません。東京都の誕生と同じく、大阪市と大阪府を統合するというものです。今は戦時中というわけでもありませんが、どうして統合する必要があるのでしょうか?

▼ 解答をみる

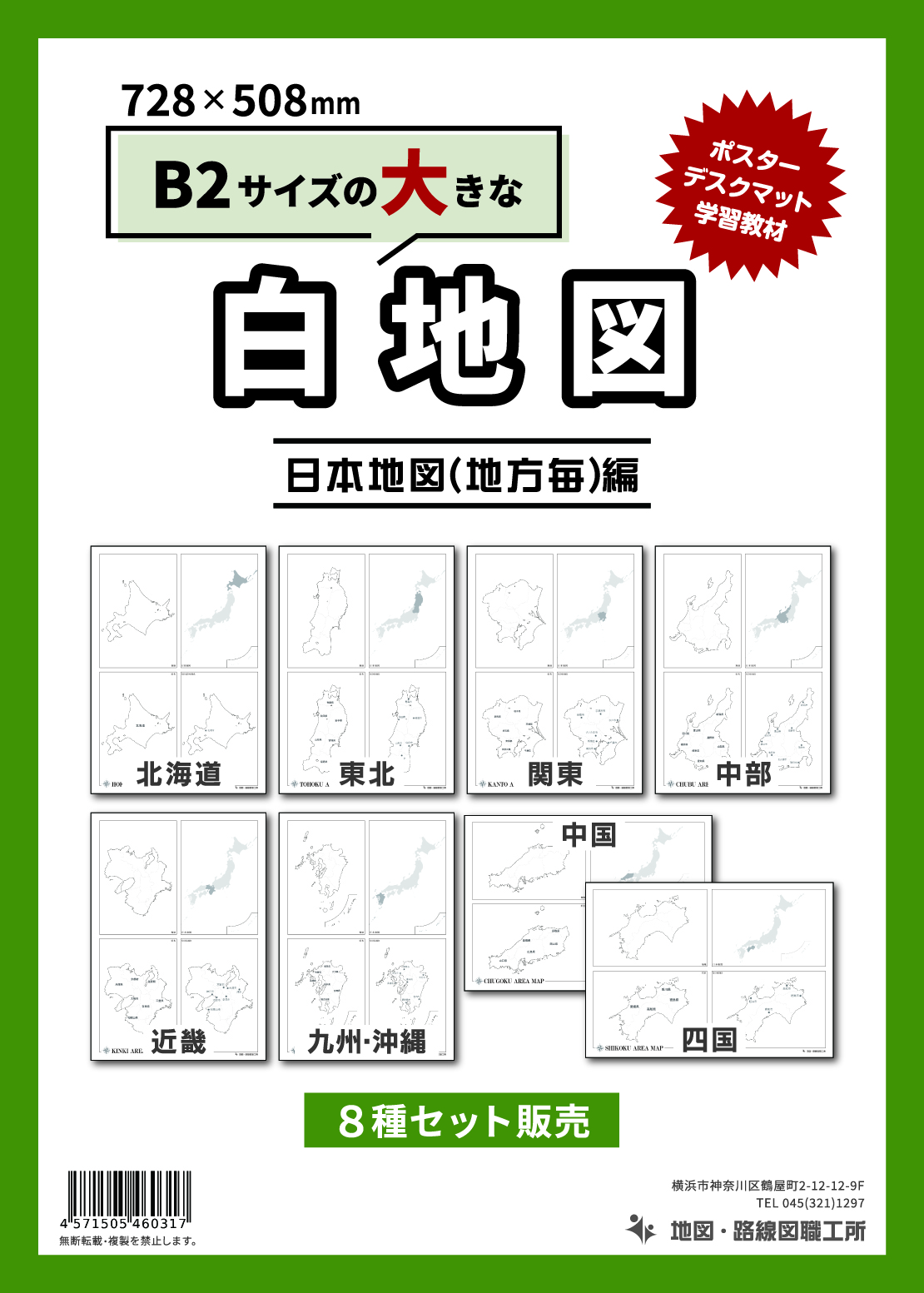

47都道府県の覚え方

ここからが本番です。しかし、無秩序に名前だけを覚えようとしても覚えられませんし、意味がありません。まずは、前回学習した8地方区分を思い出しましょう。その中から、覚えやすい地方を選び、その地方の都道府県から覚えていきましょう。

都道府県 8つの地方区分

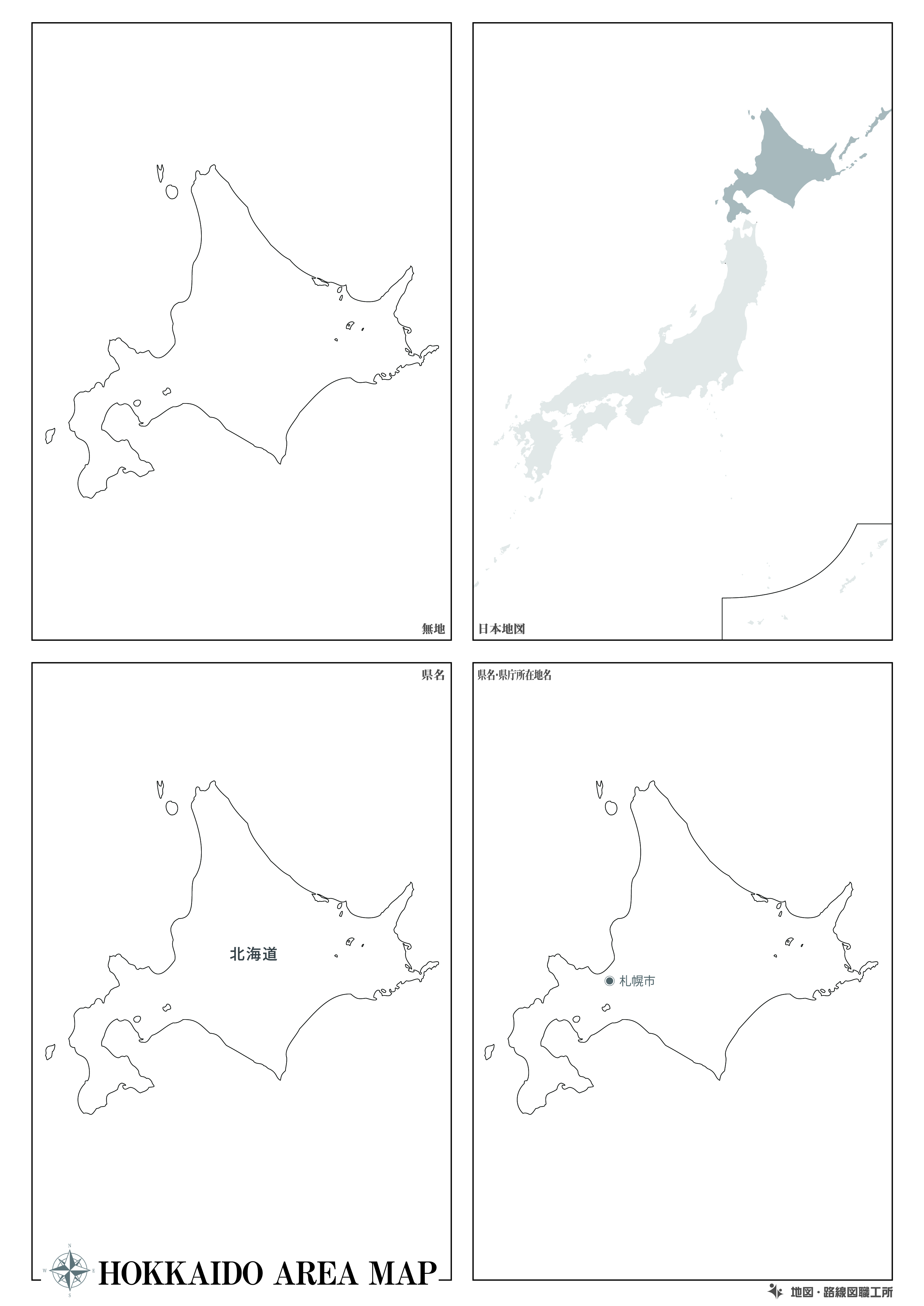

・北海道地方:北海道

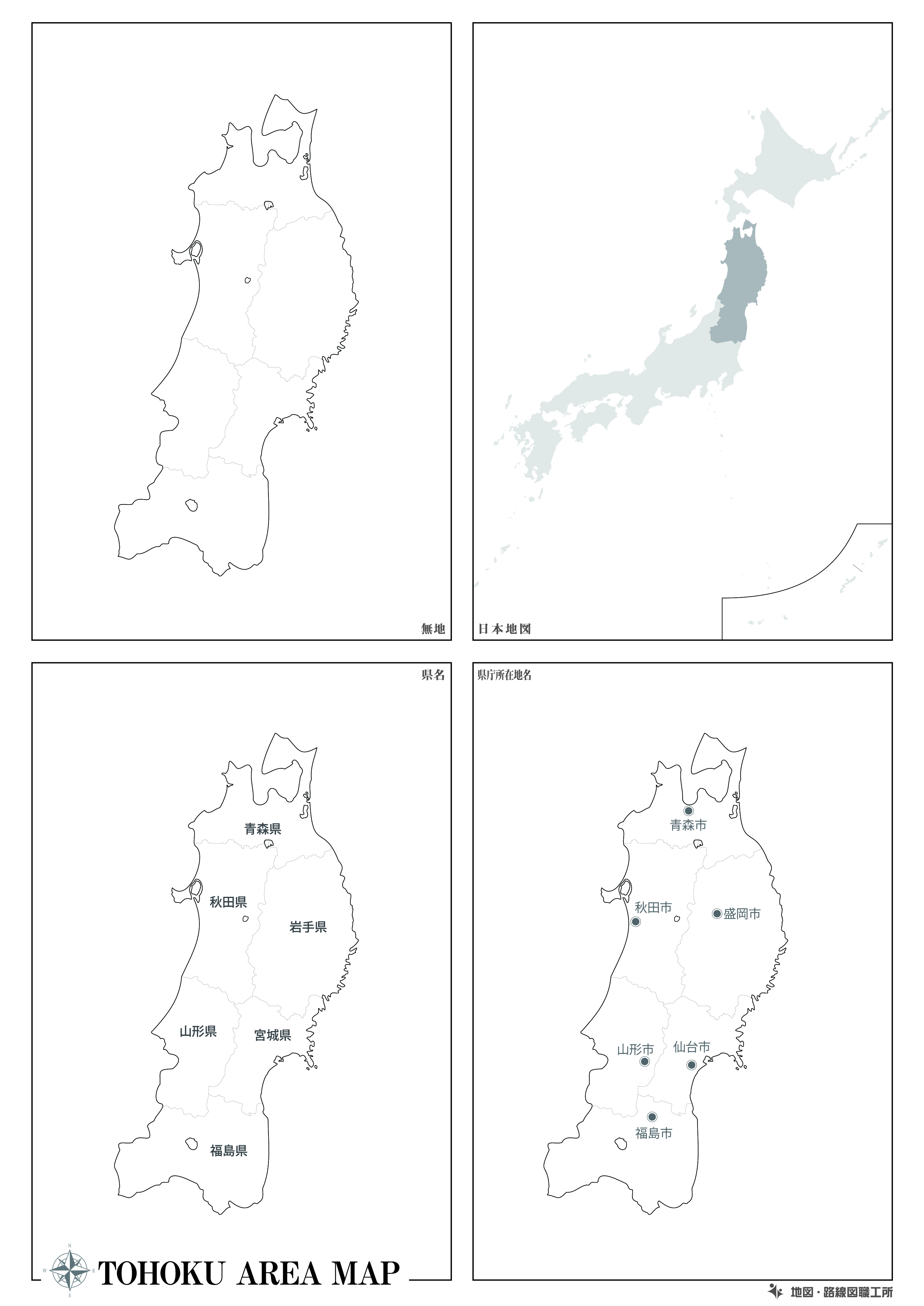

・東北地方:青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県

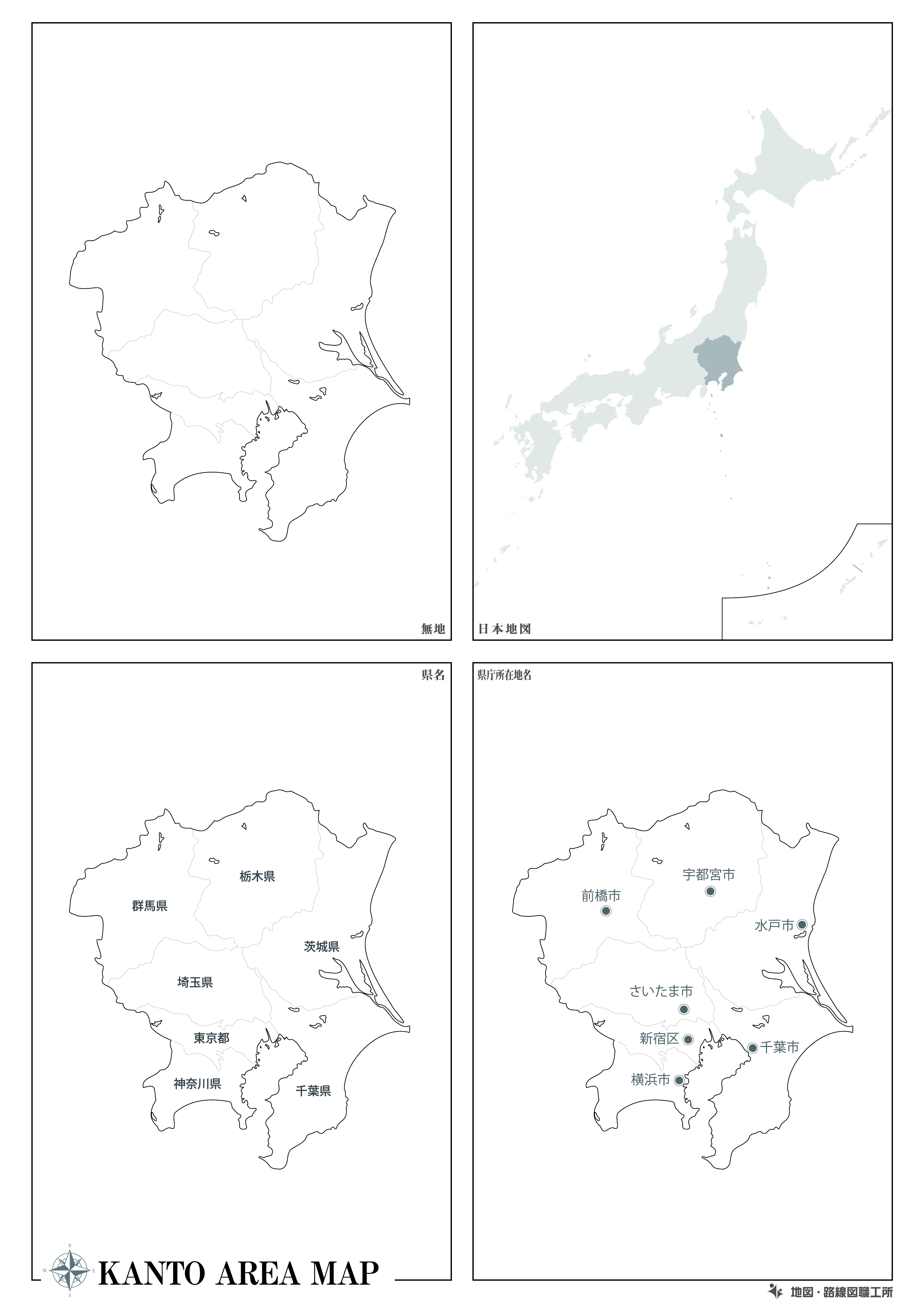

・関東地方:茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・埼玉県・神奈川県・東京都

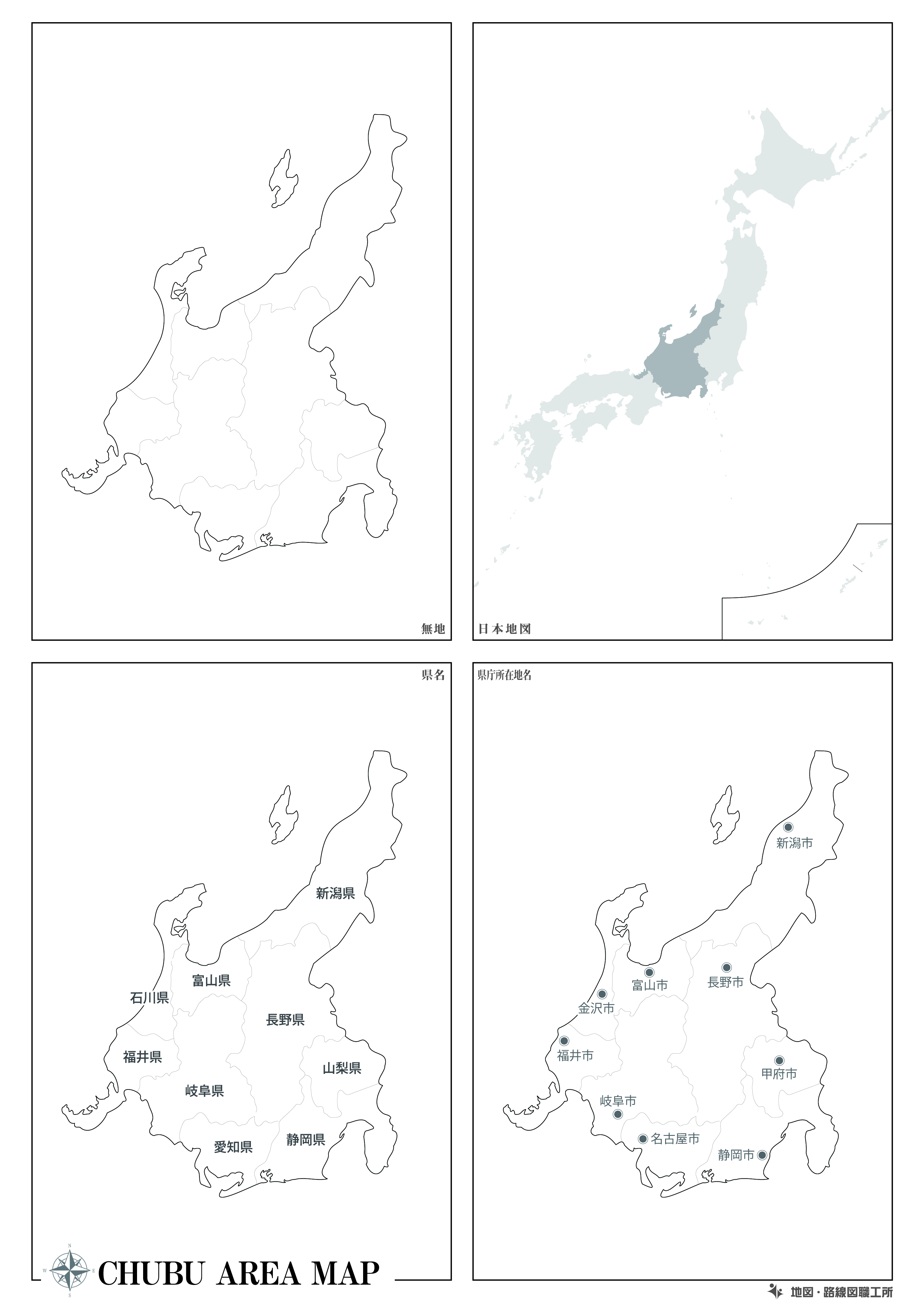

・中部地方:静岡県・愛知県・山梨県・岐阜県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県

・近畿地方:三重県・和歌山県・奈良県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県

・中国地方:岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県

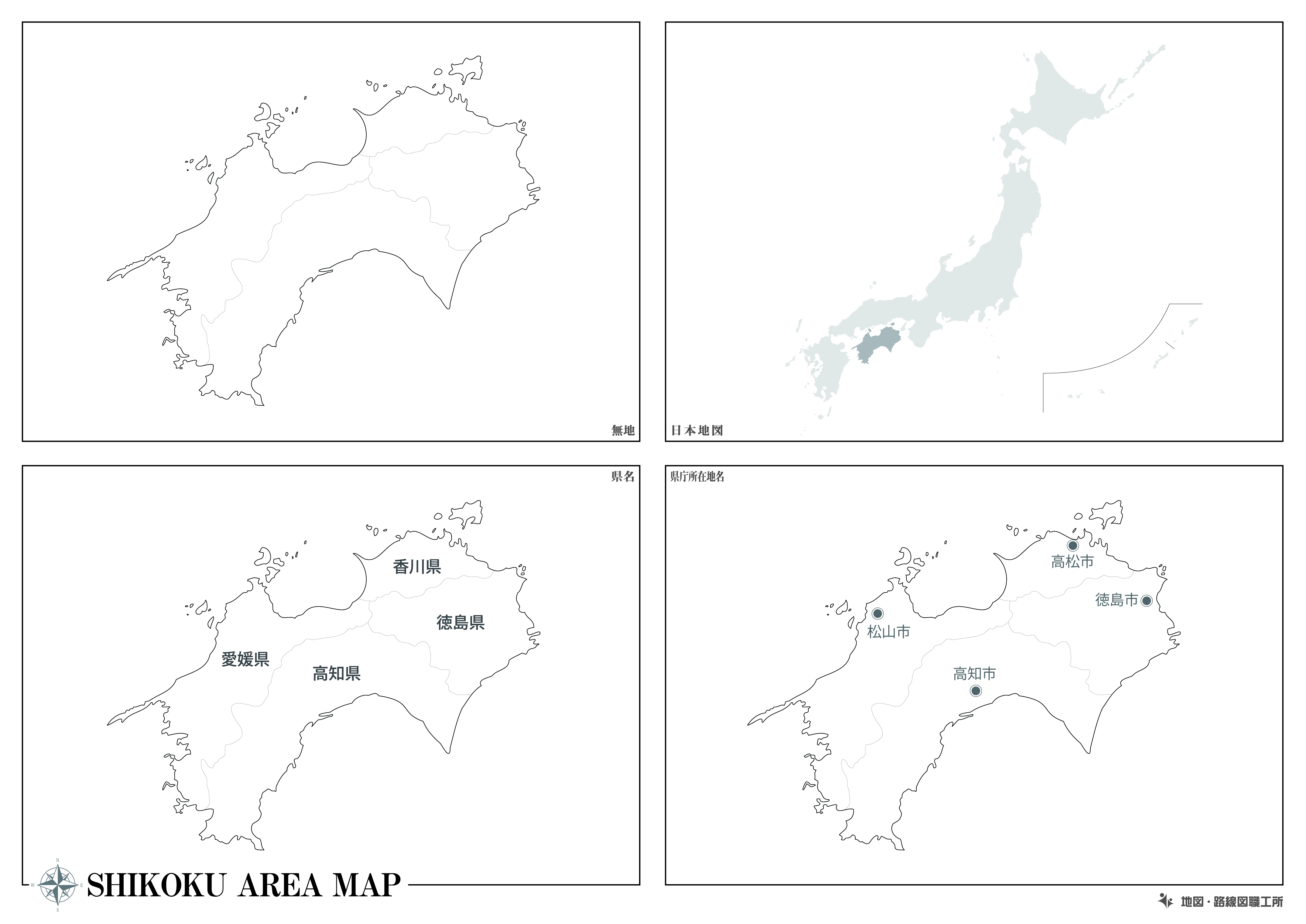

・四国地方:香川県・愛媛県・徳島県・高知県

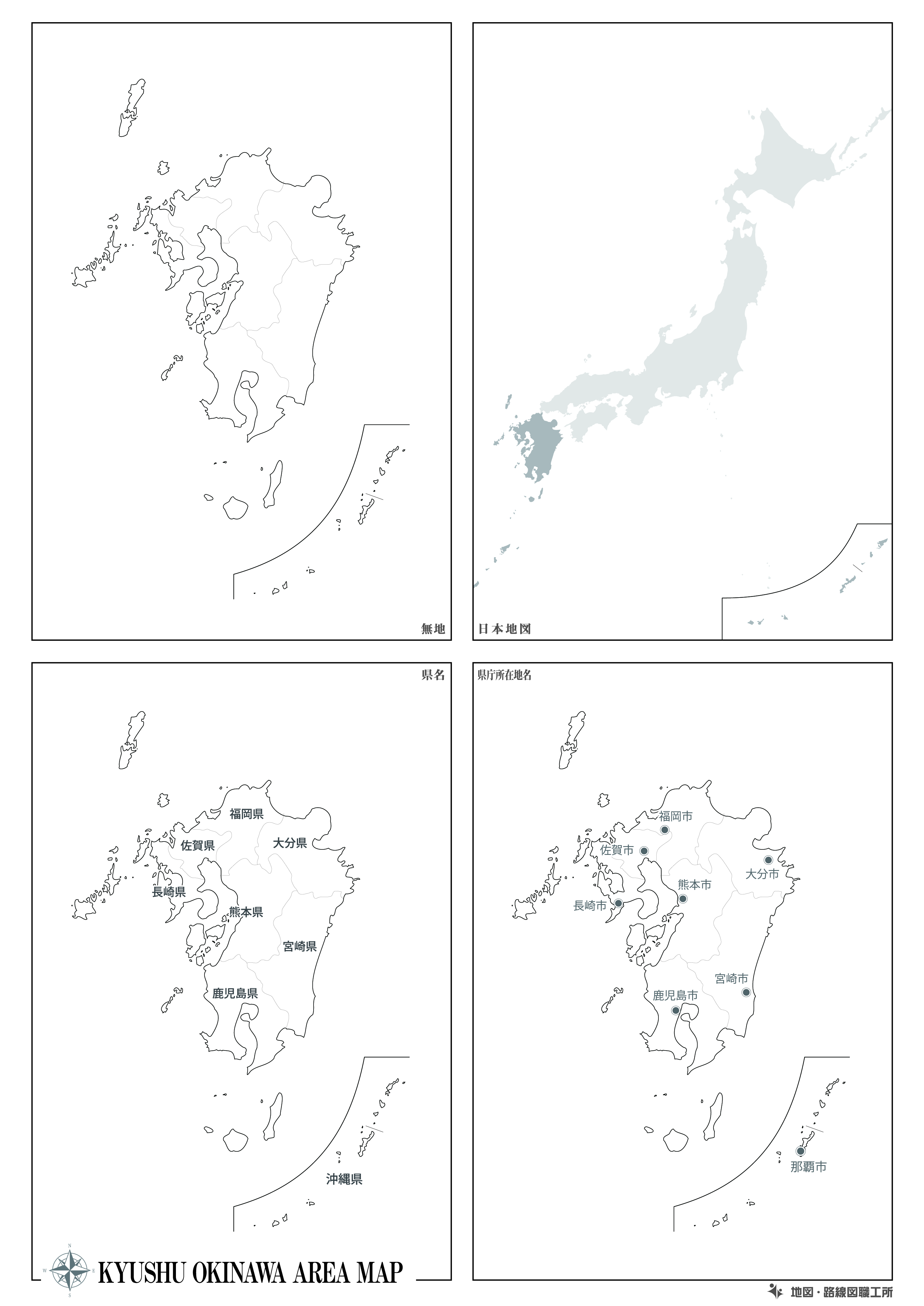

・九州地方:福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

一気に47都道府県覚えるのではなく、1地方ずつ地道に攻めていくと、案外早く覚えられます。地図に指差しながら早口で何度も繰り替えし唱えましょう。いつの間にやら覚えてますから…。それでもなかなか覚えられない人は、下記のような商材やクイズを利用するのもよいでしょう。

関連問題プリント 都道府県名・地方名

関連問題プリント 日本地図の学習用クイズプリント [30種類以上]

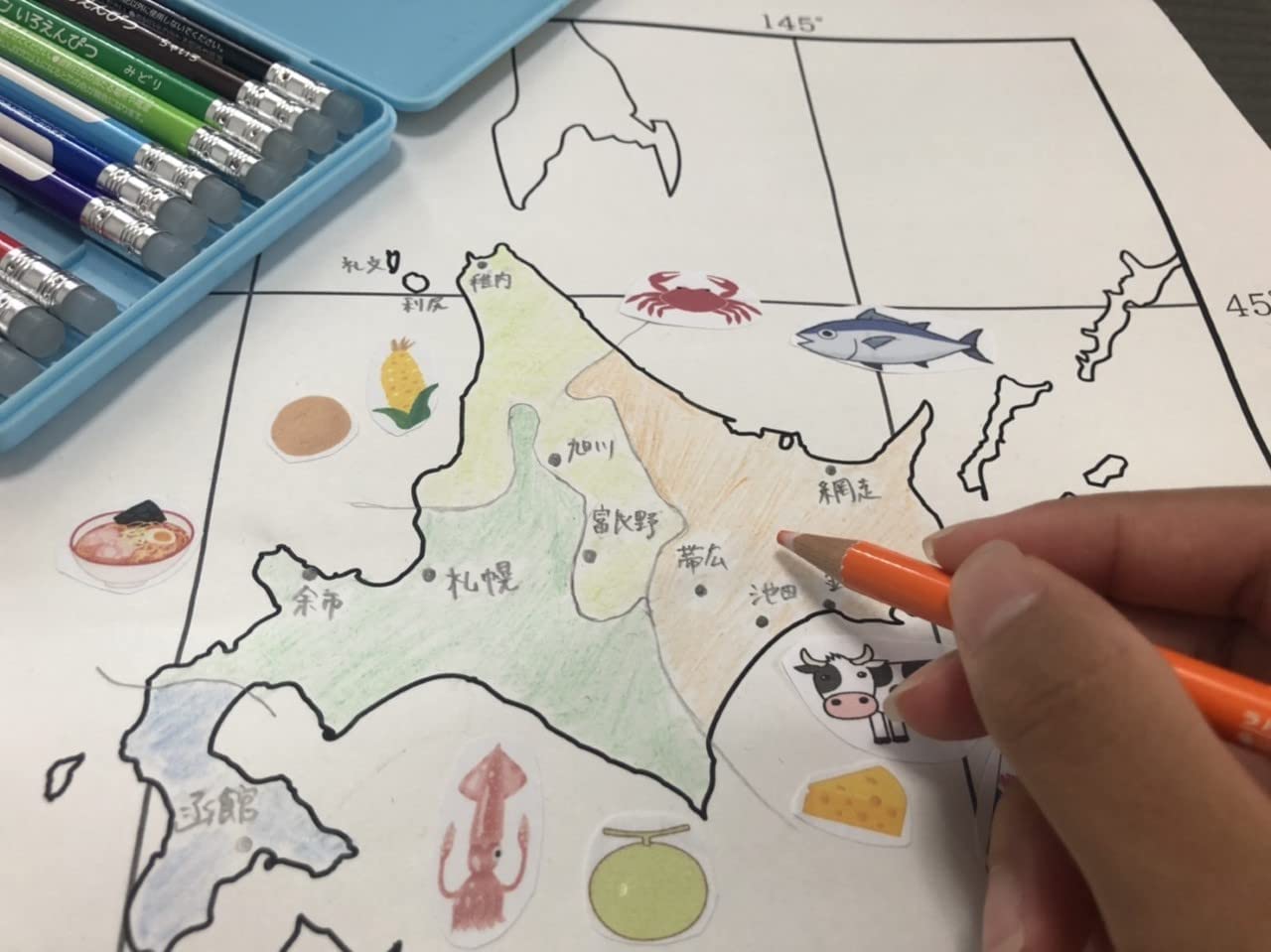

また下記では日本地図を楽しみながら覚えるためのおすすめグッズを紹介していますのでご覧ください。

都道府県の位置関係

次に、それぞれの位置関係です。正確な日本地図を描く必要はありません。それぞれの都道府県に隣り合う都道府県がわかれば大丈夫です。

やはり、ここで活躍するのも地図帳です。地図帳を見ながら新幹線が通過する都道府県を順番に書き出してゆきましょう。便利なもので、半数近くの都道府県を新幹線が通るようになりました。まずは、このコリドーを軸として覚え、それ以外の周辺都道府県を覚えると言うのが、私がおススメしている方法です。単語の暗記は、様々なイメージと結びつけることで、飛躍的に定着します。

新幹線路線図

新幹線の穴埋め問題です。空欄を地図帳で調べて埋めましょう。同じ番号には同じ都道府県名が入ります。

問題1 九州新幹線

【鹿児島県】⇒【①】⇒【②】⇒【③】⇒【②】

▼ 解答をみる

問題2 山陽新幹線

【②】⇒【④】⇒【⑤】⇒【⑥】⇒【⑦】⇒【大阪府】

▼ 解答をみる

問題3 東海道新幹線

【大阪府】⇒【⑧】⇒【⑨】⇒【⑩】⇒【愛知県】⇒【⑪】⇒【⑫】⇒【東京都】

▼ 解答をみる

問題4 北陸新幹線・上越新幹線

【石川県】⇒【⑬】⇒【新潟県】⇒【⑭】⇒※分岐【⑮】⇒【⑯】⇒【東京都】

※分岐【⑮】⇒【新潟県】

▼ 解答をみる

問題5 東北・北海道・山形・秋田新幹線

【東京都】⇒【⑯】⇒【茨城県】⇒【⑰】⇒【⑱】⇒【⑲】⇒※分岐【⑳】⇒【㉑】⇒【北海道】【⑱】⇒【㉒】

※分岐【⑳】⇒【㉓】

▼ 解答をみる

都道府県庁所在地と政令指定都市

都道府県庁所在地

最後の難関とも言える都道府県庁所在地です。やっと47都道府県名を覚えたのに、さらに覚えるものが・・・と思うかもしれませんが、半数以上は都道府県名と同一です。違うものだけを以下に記しますので、しっかり覚えましょう。都道府県庁所在地は主要駅の駅名や地名にもなっていますので、案外覚えやすいと思います。

都道府県名と異なる県庁所在地一覧

- 北海道:札幌市

- 岩手県:盛岡市

- 宮城県:仙台市

- 茨城県:水戸市

- 栃木県:宇都宮市

- 群馬県:前橋市

- 埼玉県:さいたま市

- 神奈川県:横浜市

- 山梨県:甲府市

- 愛知県:名古屋市

- 石川県:金沢市

- 三重県:津市

- 滋賀県:大津市

- 兵庫県:神戸市

- 島根県:松江市

- 香川県:高松市

- 愛媛県:松山市

- 沖縄県:那覇市

- 県庁所在地を答えるときには必ず市まで付けて答えること!

関連問題プリント 県庁所在地名

関連問題プリント 面積・人口・人口密度

政令指定都市

別名、100万都市とも呼ばれ、人口おそよ100万人以上の都市(実際には70万人程度で可能)で、政令によって指定を受けた市を政令指定都市と言います。政令指定都市になると、都道府県や知事の持っている権限の一部が移され、都道府県並みの行政権を持つことが出来ます。そのため、政令指定都市入りを目指して、合併を繰り返し、巨大な市が生まれる例も出てきました。2020年現在、以下の20の都市が政令指定都市に指定されています。

20の政令指定都市

- 北海道:札幌市

- 宮城県:仙台市

- 埼玉県:さいたま市

- 千葉県:千葉市

- 神奈川県:横浜市・川崎市・相模原市

- 新潟県:新潟市

- 静岡県:静岡市・浜松市

- 愛知県:名古屋市

- 京都府:京都市

- 大阪府:大阪市・堺市

- 兵庫県:神戸市

- 岡山県:岡山市

- 広島県:広島市

- 福岡県:北九州市・福岡市

- 熊本県:熊本市

※下線部(_)がある都市は市営の地下鉄がある市です。

- 東京都に政令指定都市は存在しない!

一つの県に複数の政令指定都市が存在するところは、入試に非常に出題されやすいです。特に県庁所在地以外での政令指定都市は忘れがちですので、気を付けて下さい。

都道府県名、県庁所在地名、政令指定都市名は漢字で書けるようにしましょう。中学受験では漢字で書かせるのが常です。最後に、都道府県関連の問題で押さえておくこととして、都道府県の形です。中学受験ではこの分解された都道府県のカタチあてが良く出題されます。日本地図で都道府県の位置は理解してても、都道府県ごとに分解されるとわからないものです。下記のプリントをご利用いただき形もしっかり覚えておきましょう。

関連問題プリント 政令指定都市

関連問題プリント 都道府県名・地方名

関連問題プリント 県庁所在地名

関連問題プリント 日本地図の学習用クイズプリント [30種類以上]

都道府県をマスターする上ではものすごい役立つアプリも一つ紹介しておきますね。こちらのアプリは、やってるうちに自然と頭に入ってきますよ。

アプリ:あそんでまなべる 日本地図パズル

まとめ

旧国名は現在でも地名として残っている場合が多いです。越後、信濃、飛騨、讃岐、土佐、薩摩など有名どころは覚えておきましょう。47都道府県の名称と位置は2週間以内に暗記し、その後、県庁所在地も2週間以内に暗記すること。2週間とは厳しいように見えますが、中学受験カリキュラムでこれらの暗記に割かれている時間は2週間ずつです。津・大津・松江・高松・松山で混乱する人が多いので注意してください。政令指定都市は特に人口の多い市である。川崎・相模原・浜松・堺・北九州は見落としがちなので、地図帳で場所と共によく確認しておくことです。

関連問題プリント 47都道府県 市区町村名の漢字学習プリント

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第4章の問題まとめ

Yotube動画で第4章『昔と今の都道府県』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸