中学受験 地理シリーズ。第12回目は『日本の抱える人口問題② 過疎と過密』です。

前回の講義『日本の抱える人口問題① 少子高齢化問題』では、年齢別人口と産業別人口の移り変わりの様子を見てきました。今回も引き続き、日本の人口問題について学習します。日本では全体的に人口が減っていることがわかりましたが、東京を中心とした大都市では、まだまだ人口が多すぎる状態が続いています。

どうしてそんなことが起きるのでしょうか?

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

大都市圏の人口動向

ここでは大都市圏の特徴と人口の動きを見ていきましょう。

三大都市圏への人口の集中

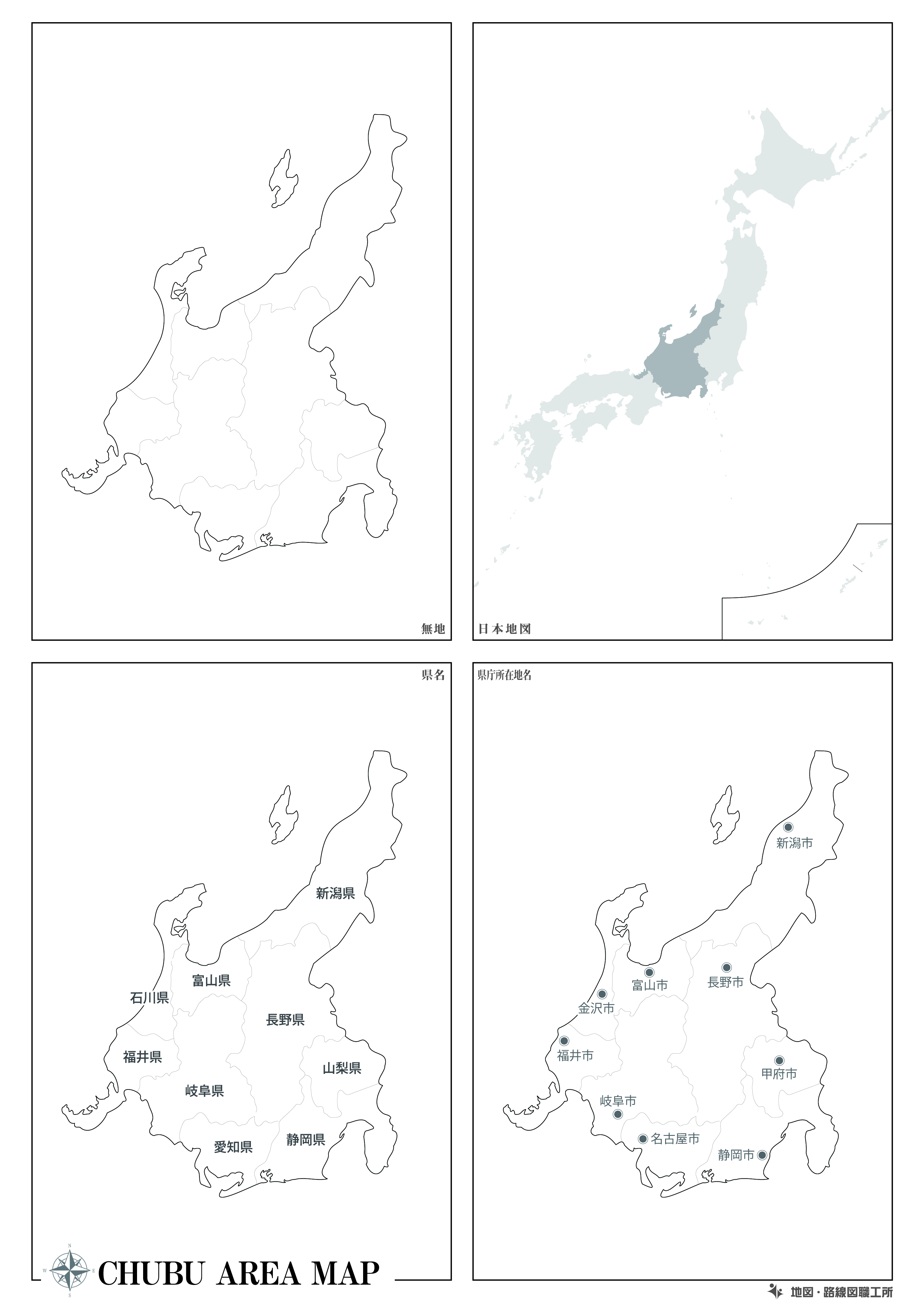

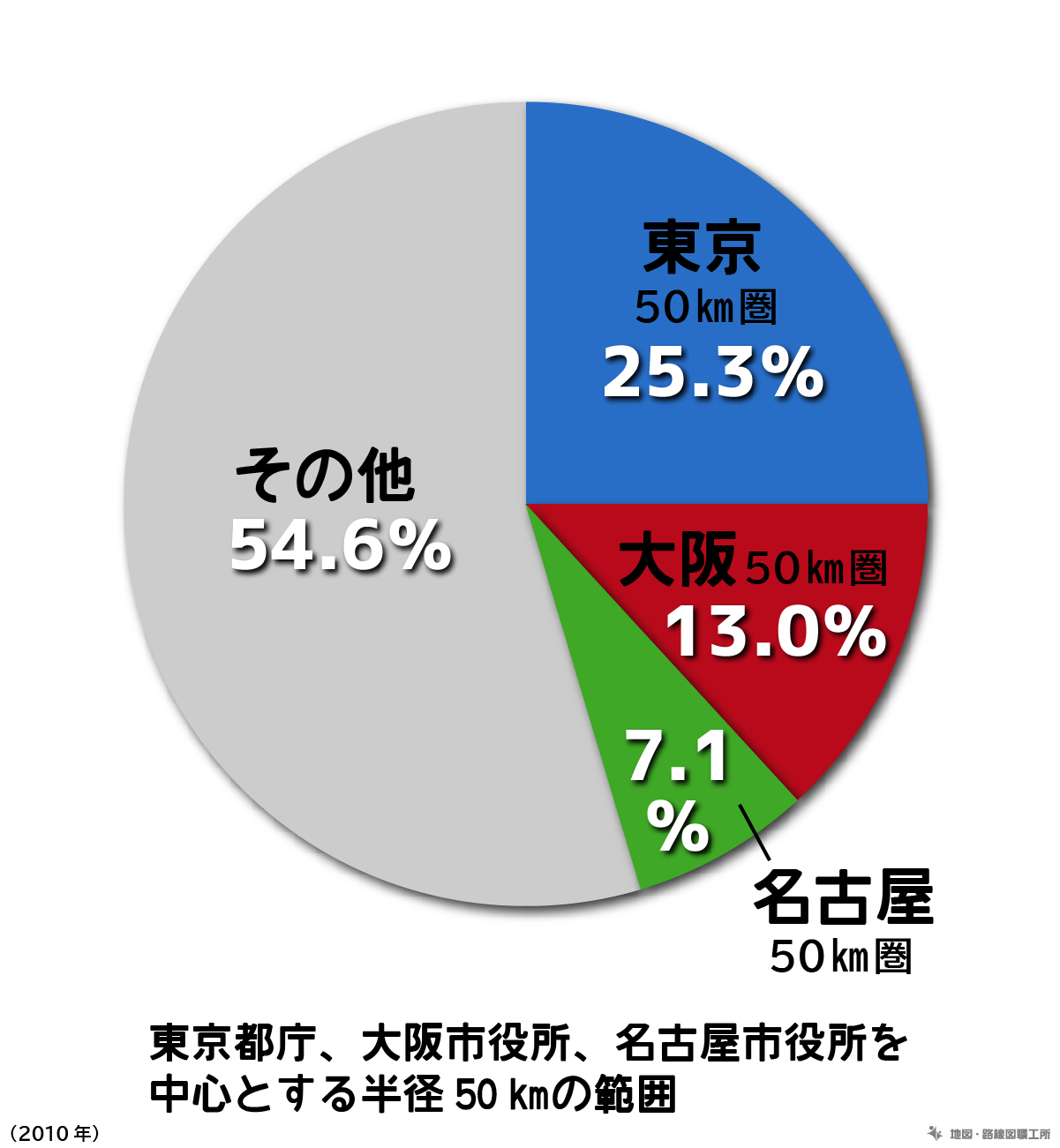

皆さんも漠然と人々は大都市に集中して暮らしているというのはわかると思いますが、なんと日本の人口の半数弱が、東京・大阪・名古屋のいわゆる三大都市とその周辺に生活しているのです。

ちなみに、日本の都市の特徴は、通勤圏が広いことです。

特に東京では中心部からおよそ半径50㎞程度が通勤圏となっており、周辺都道府県に居住し、都心へ通勤するスタイルが一般的です。そのため、グラフでは「三大都市圏」という言葉を使っています。

三大都市圏の人口割合 グラフ

東京では毎日100㎞先から通勤する人もいます。これは、東京周辺に人口が集中しすぎた(東京への一極集中)結果、都心部での土地や住宅不足や環境の悪化から、郊外に住まざるを得ない事情があるからです。日本全体の人口は減っていますが、東京周辺の人口は今も増加を続けています。日本の通勤圏の広さは世界でもまれな広さです。それほどまでに、人口が集中しているということがわかるのではないでしょうか。

日本の大都市圏の特徴

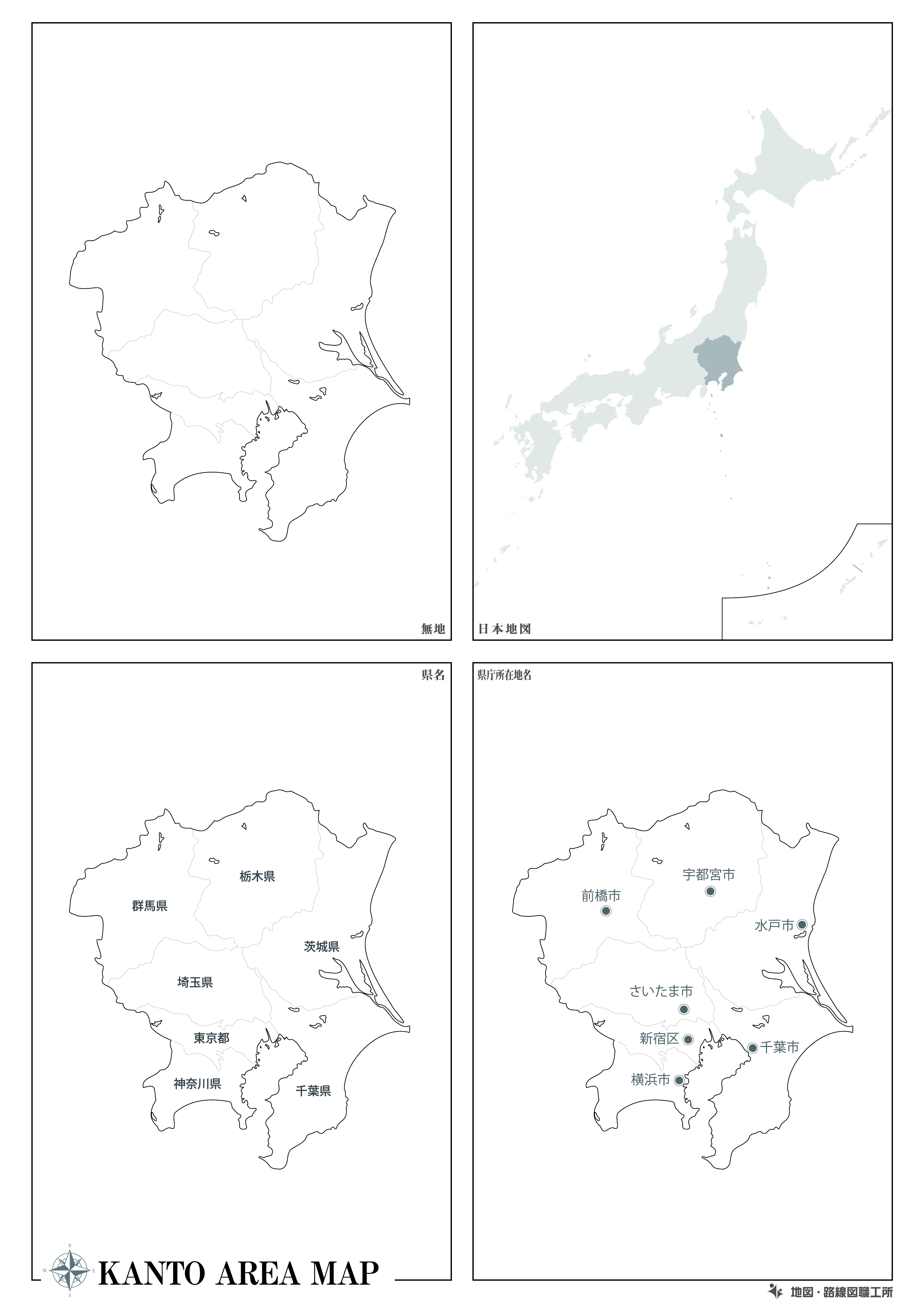

皆さんのお父さんは毎朝、会社まで何時間かけて通勤していますか?東京圏(首都圏)の場合、平均的な通勤時間は50分ほどと言われています。つまり、多くの人々が東京周辺の、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県に住み、毎朝東京の会社に通勤しているのです。

職住分離

住む場所と働く場所が異なることを職住分離と呼びます。また、東京の郊外や、周辺県の住宅が多いエリアをベッドタウンと呼びます。

東京近辺の人口移動図

東京近辺の人口移動 グラフ

ですから、実際に東京都の中心部に住んでいる人はそんなに多くありません。

大都市圏についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 このような都市構造の日本の都心部では何が起こるでしょうか?

▼ 解答をみる

実は東京の都心部では小中学校などの生徒数が激減し統廃合される例も出ています。一方で、郊外では学校や教室数が不足するという矛盾を抱えています。日本は単に人口が減少しているだけでなく、このような構造的な問題もあるのです。

近年の都市部の人口の動き

しかし、近年、郊外に流れていた人口が都心部にやや戻りつつあります。東京の湾岸部などの工業地帯の再開発などで、超高層マンション(タワーマンション)が建設される例が増えているからです。

人口が都心に戻ってくることを都心回帰と呼びます。

ただ、一方で新型コロナウイルス問題を発端としたリモートワークの拡大で、必ずしも都心から近いところに住むという必要性が低下しています。それよりも、物価が安く、自然環境の整った郊外に住みたい人が増えているという状況もあります。今後、大都市圏の人口がどのように変化してゆくのか注目してください。

都市部の人口についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 最近急増しているタワーマンションの抱える問題点を書きなさい。

▼ 解答をみる

時事問題は、普段から如何にニュースや環境問題に触れているかにかかっています。社会の勉強は教科書が全てではありません。常日頃から、幅広い視野を持って生活してください。

おすすめは、朝日新聞社の朝日小学生新聞(毎朝発行・カラー8ページ・月ぎめ2,100円)

毎日活字を読む習慣をつけるにはもってこいですし、何より時事問題に強くなりますよね。ボリュームもちょうどいいです。是非、検討してみてください。

日本人はどんな仕事をして働いているか

皆さんのお父さんは何の仕事をしていますか。圧倒的多数がオフィスで働く会社員ではないでしょうか。仮に農業をしている家庭が多数ならば、東京になど人口は集中しないでしょう。東京など大都市圏に人々が集まる理由は、日本人の職業に関わっているのです。私たちの仕事は以下のように分類されます。

仕事の分類(復習)

- 農業・林業・水産業:第一次産業

- 工業・鉱業・建設業:第二次産業

- 商業・金融・運輸・サービス業:第三次産業

このうち、今の日本人の仕事の最も多くを占めるのが第三次産業です。オフィスで働く会社員も第三次産業に分類されます。下のグラフはこれら産業別の人口割合の移り変わりです。今や7割以上が第三次産業で働いていることがわかります。

日本の産業別人口割合の移り変わり グラフ

1960年代~1970年代の高度経済成長期に、日本の産業の中心が第一次産業から第三次産業に大きく変化していることがわかります。これは、日本が戦後の成長方針として、農業中心の国から、商業中心の国へ舵を切ったからです。ですから、日本の都市圏への人口集中は起こるべくして起きた問題なのです。そして、さらには地方部の人口が減りすぎるというさらに深刻な問題をも生み出しています。次の項で解説します。

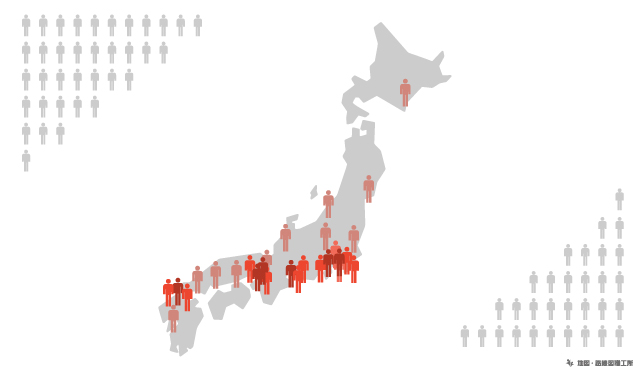

地域による人口のかたより

三大都市圏に人口が集中する一方で、それ以外の地域では人口がさらに減少しています。もっとも、面積が広い都道府県ほど、人口は多くなりますから、単純な比較は出来ません。そこで、まずは人口密度という指標をしっかり覚えてください。

人口密度

人口密度とは、面積当たりの人口(1㎢あたりの人口)のことです。また、この人口が多すぎる状態を過密、少なすぎる状態を過疎と表現します。

人口密度の求め方:人口÷面積=人口密度(人/㎢)

人口密度についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 人口密度が最も高い都道府県と低い都道府県はどこでしょうか。それぞれ考えてみてください。

▼ 解答をみる

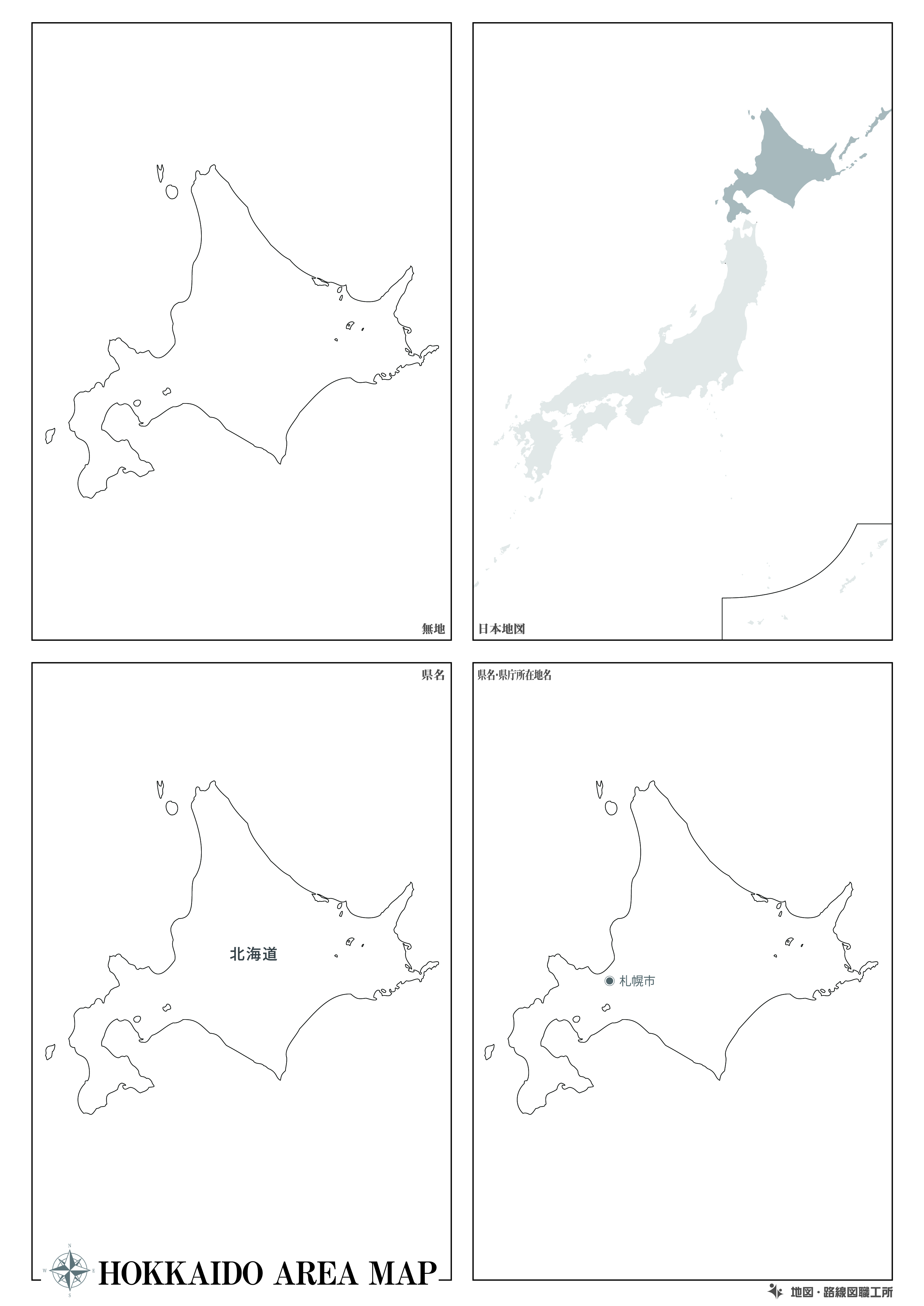

北海道は面積が大きいからと思われるかもしれませんが、北海道に近い人口密度の都道府県はまだまだ存在します。人口密度の上位、下位のランキングで確認しましょう。

人口密度 上位ランキング

[第1位] 東京都 6300人/㎢

[第2位] 大阪府 4626人/㎢

[第3位] 神奈川県 3789人/㎢

[第4位] 埼玉県 1930人/㎢

[第5位] 愛知県 1457人/㎢

人口密度 下位ランキング

[第1位] 北海道 67人/㎢

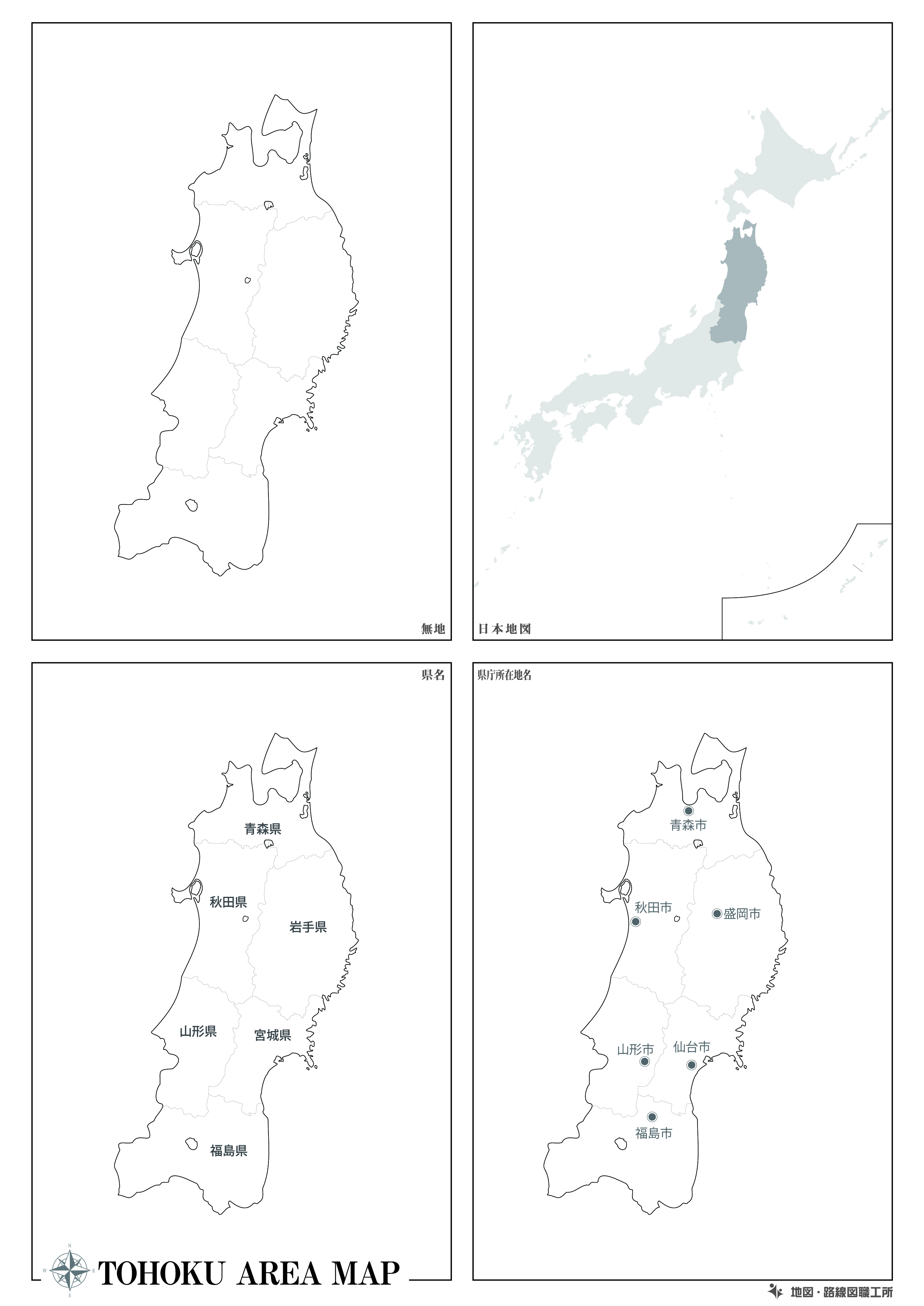

[第2位] 岩手県 81人/㎢

[第3位] 秋田県 84人/㎢

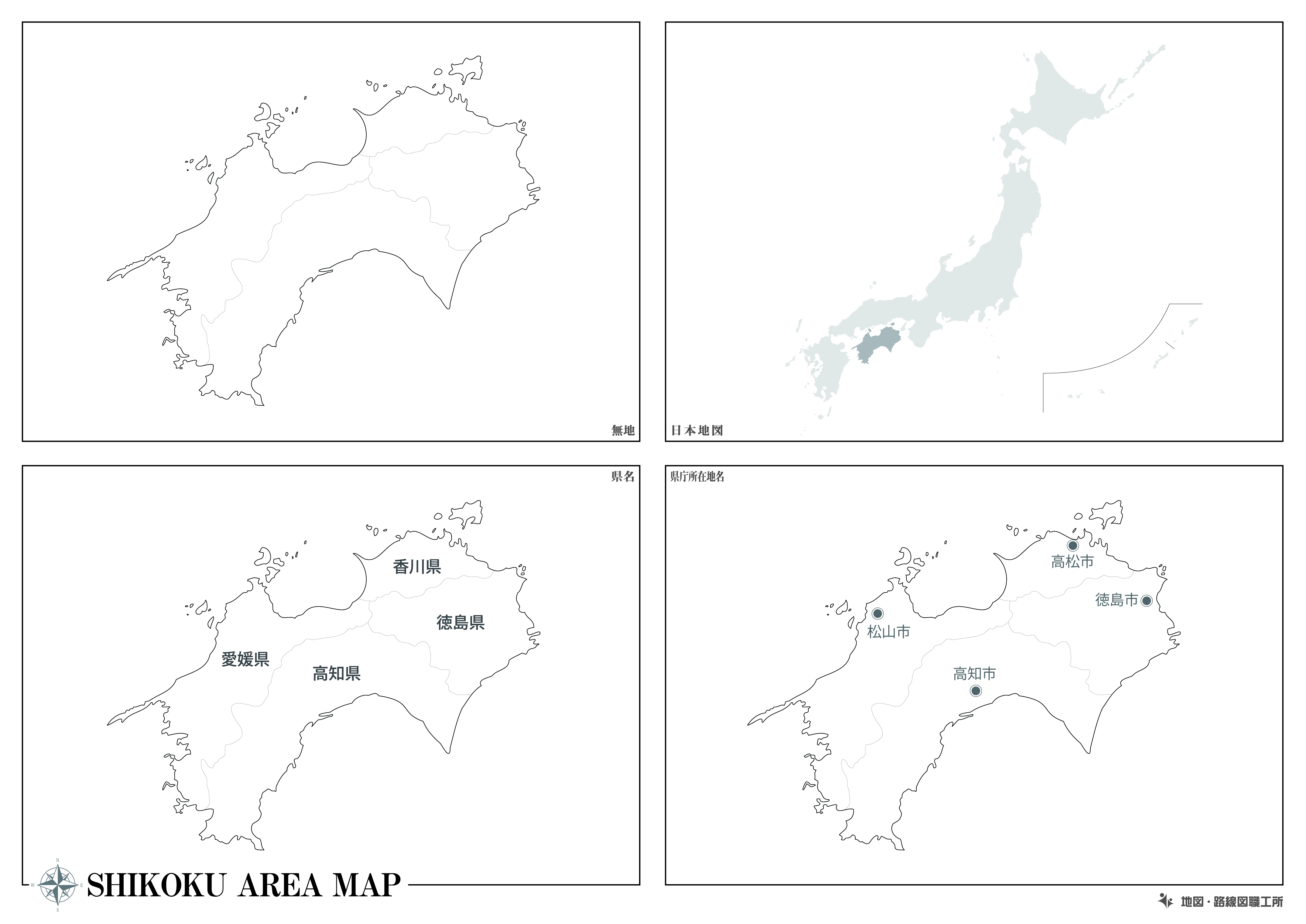

[第4位] 高知県 99人/㎢

[第5位] 島根県 101人/㎢

※2022年現在

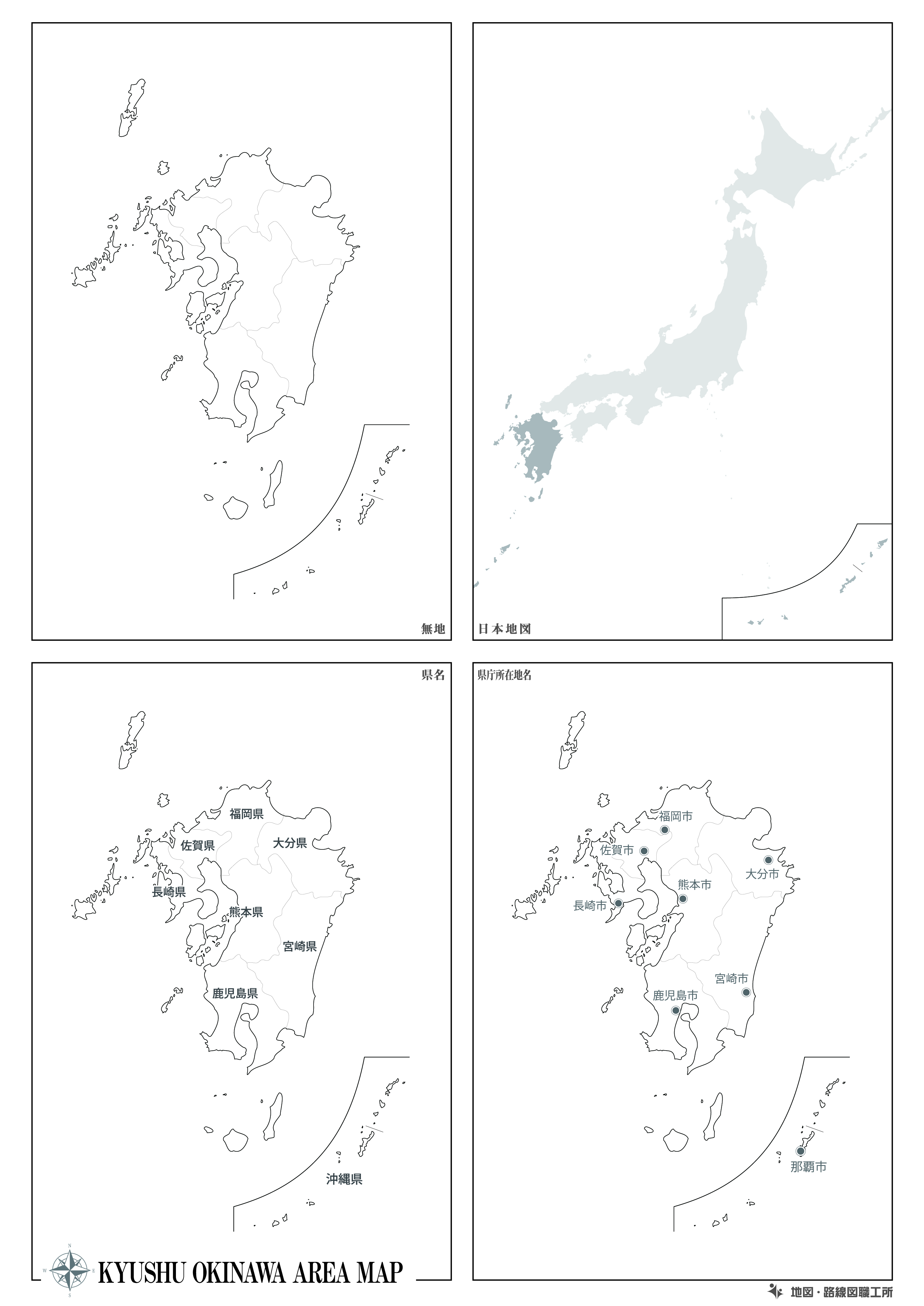

東京周辺への人口が集中する一方で、都市圏から離れた地域では人口の減少が止まりません。地方部では農林水産業(第一次産業)以外に中心となる産業がないため、若者が職を探して都市部に流出しているからです。人口が極端に減り続けている過疎地域は面積で全国に60%も存在します。しかし、そこに住む人口はわずか9%に過ぎません。特に山村部など、人口不足及び高齢化から地域が成り立たなくなる例も発生しています。そのような地域を限界集落と呼んでいます。

過疎化についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 過疎化が進むと、その地域にどんな影響が出るでしょうか。書きなさい。

▼ 解答をみる

関連問題プリント 面積・人口・人口密度

まとめ

今回で日本の人口についての話題は終了です。しかし、社会地理の分やの中で、勉強している皆さんに最も身近な話題であることは間違いないでしょう。皆さんは将来、都市部に住みたいですか?それとも田舎に住みたいですか?このような意見を持つことは非常に重要です。記述式の問題として、格好の材料です。単にどちらが良いかではなく、明確な理由や、社会背景までを書き入れることでようやく満点となります。教科書で学ぶだけでなく、ニュースや実際に出歩くことで学べることもたくさんあるはずです。アンテナを幅広く張っていてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第12章の問題まとめ

Yotube動画で第12章『日本の抱える人口問題』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸