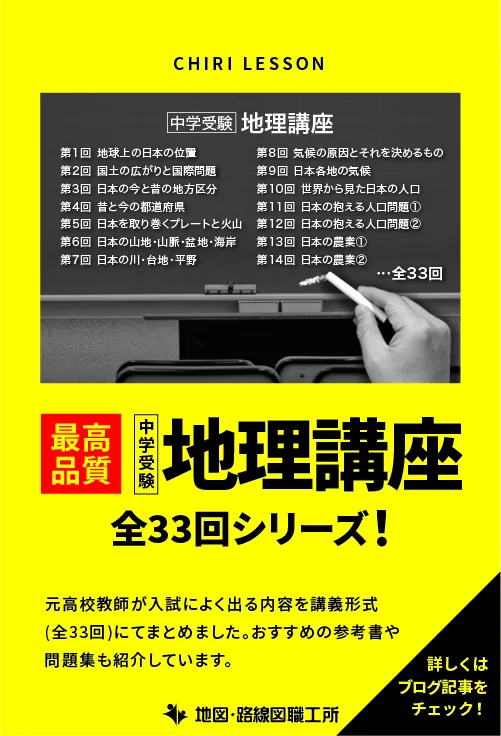

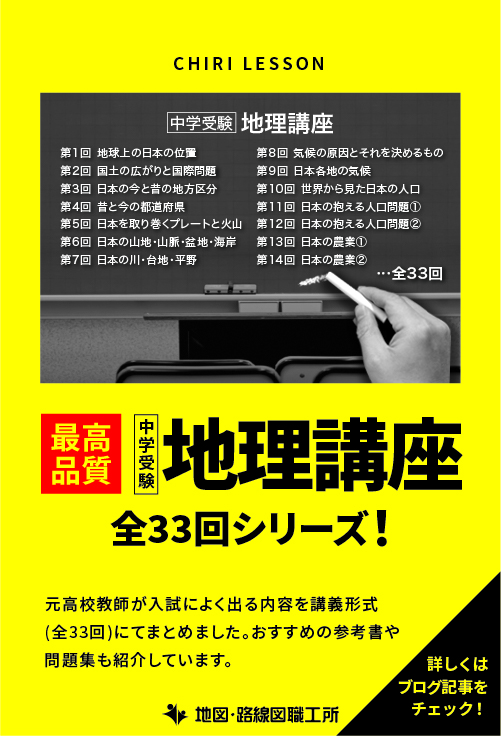

中学受験 地理シリーズ。第11回目は『日本の抱える人口問題① 少子高齢化問題』です。

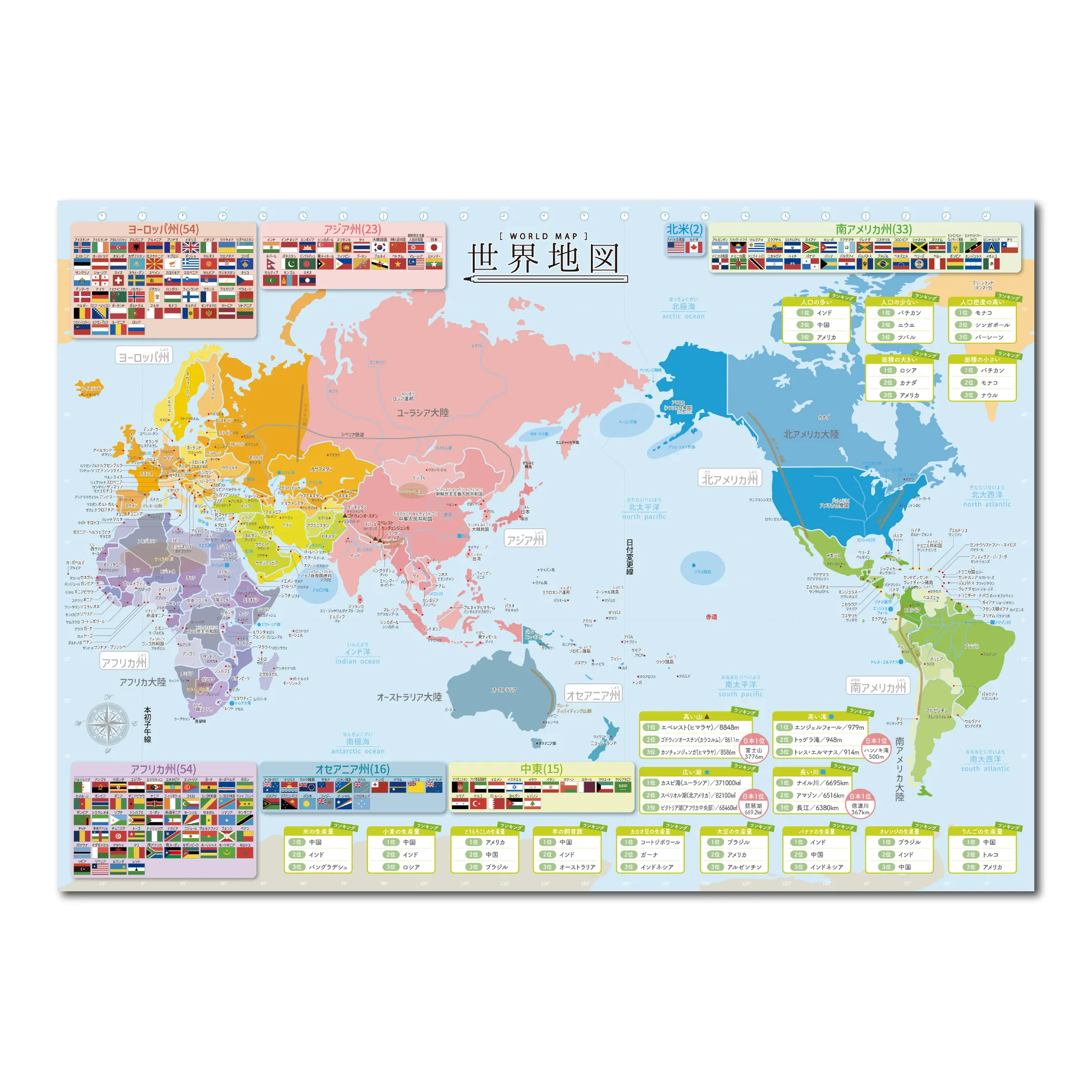

今、日本は人口に関して様々な問題を抱えています。前回の講義『世界から見た日本の人口』では、日本の人口は今後減る一方であると学習しましたが、人口が減少すると、どのような問題が起きるのでしょうか。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

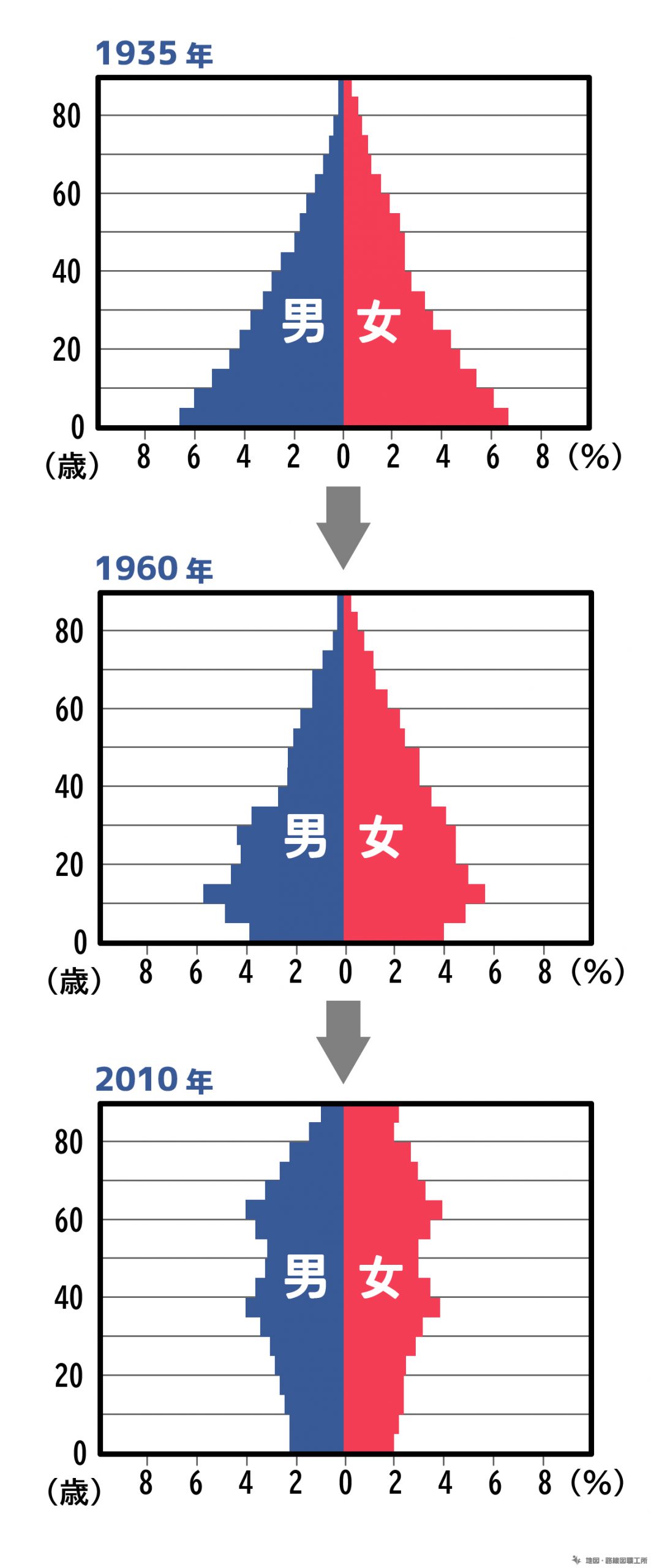

日本の年齢別人口の移り変わり

下図では、日本の約80年間の年齢別人口の移り変わりをグラフで示しています。このような図を人口ピラミッドと呼びます。このグラフから、どのようなことが読み取れるでしょうか?なお、左のグラフから順に、富士山型、釣り鐘型、つぼ型と呼ばれています。それぞれをよく見てゆきましょう。

日本の年齢別人口割合の移り変わり グラフ

富士山型

富士山型の人口ピラミッドは、現在でも発展途上国でよく見られます。つまり、多産多死型の社会です。子どもを多く生む一方で、平均寿命が短い為、高齢になればなるほど人口が減り、富士山型のグラフになるのです。しかし、これはある意味自然の摂理に則った社会であり、現在の日本の抱える矛盾が存在しません。

つりがね型

富士山型と似ていますが、10代の人口が抜きんでて多くなっています。これは何を意味しているのでしょうか。皆さんなら、もう知っているはずですね。これが、第一次ベビーブームで生まれた子どもたちです。

つぼ型

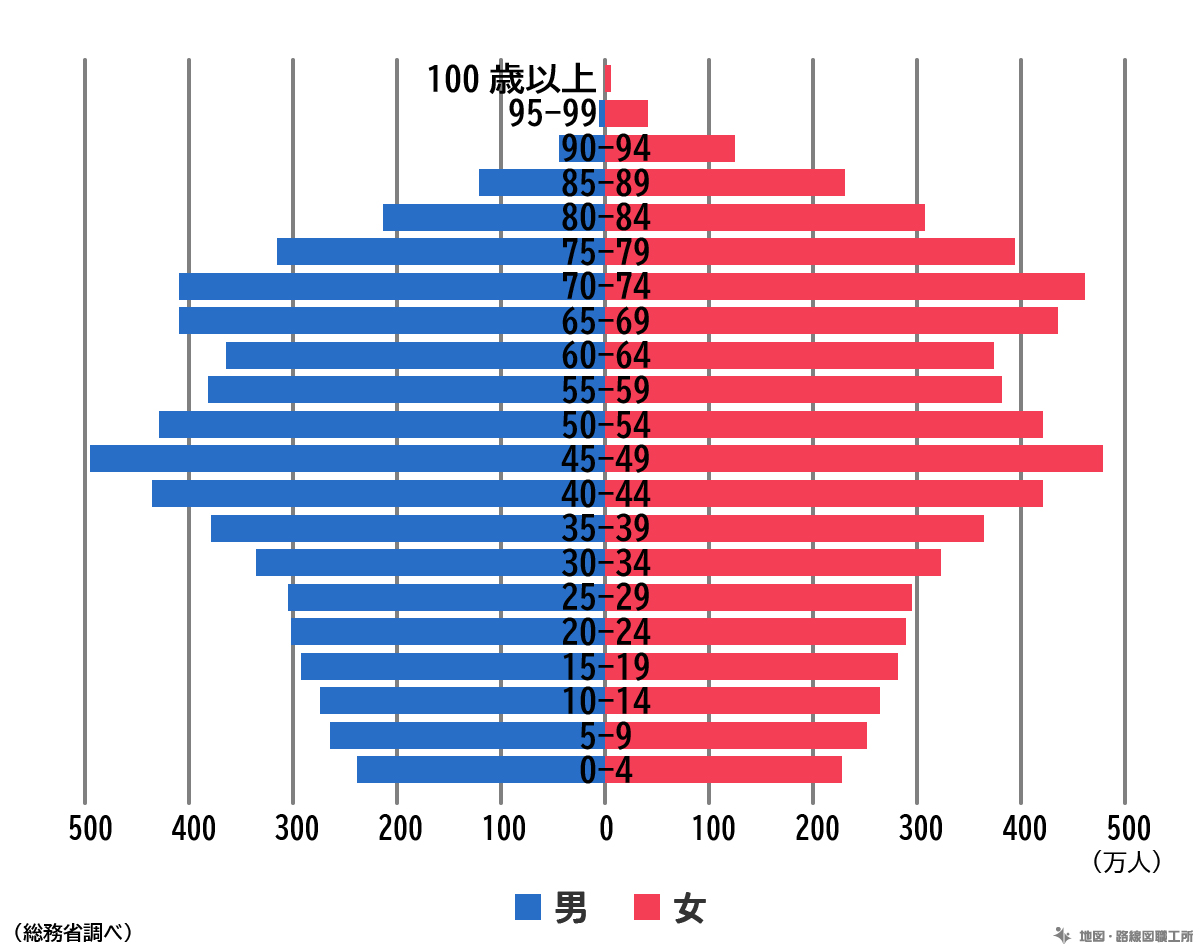

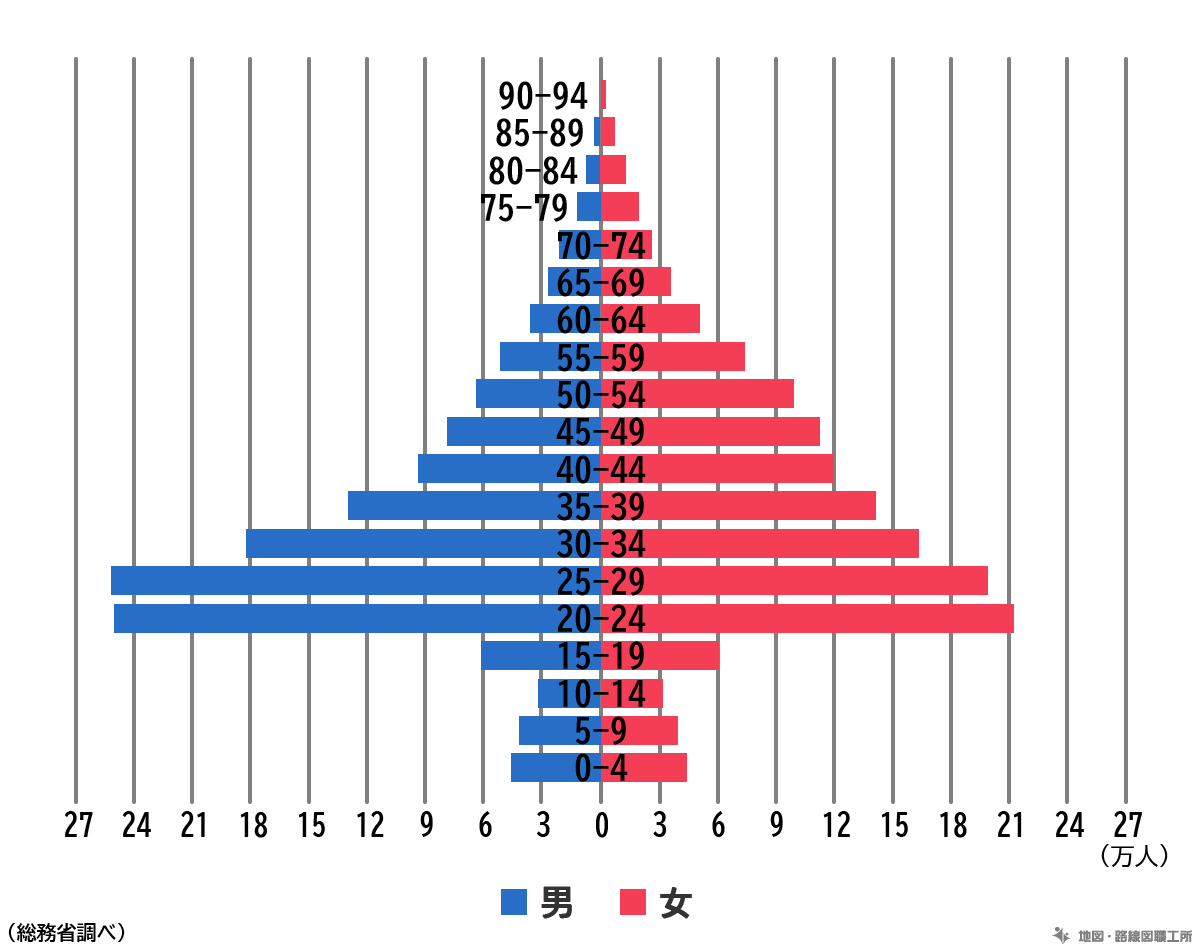

日本人住民の年齢階級別人口 グラフ

先進国でよくみられる人口ピラミッドです。若い人たちよりも、高齢者の割合が大きくなってくる状態です。特に日本の人口ピラミッドは70~74歳台と45~49歳台の人口が飛び出て多いというアンバランスな形になっています。この人口の多い部分は何を表しているのでしょうか。

もうおわかりですね。第一次ベビーブームで生まれた人々と、第二次ベビーブームで生まれた人々です。

医療の発達から高齢者の人口が増えるのは先進国の人口ピラミッドでは当たり前のことですが、日本の場合、このまま進むと人口ピラミッドはどうなるでしょうか。極端に言うと、逆三角形にどんどん近づいてゆきます。これが、日本の人口問題そのものなのです。

人口ピラミッドについてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 1960年の人口ピラミッドを見ると、30~40歳の男性人口がややいびつな形になっています。これは何故でしょうか?

▼ 解答をみる

関連記事世界183ヵ国の健康寿命ランキング一覧 日本は何位?

高齢者が多く、子どもの少ない日本社会

上のつぼ型の人口ピラミッドから何がわかりましたか?

日本人の平均寿命は医療の進歩で伸び続けており、高齢者の数は増える一方ですが、生まれてくる子どもの数は減り続けています。この状態を少子高齢化、又は少子高齢社会と呼びます。

1970年には人口に占める65歳以上の高齢者の割合はわずか7%でしたが、現在は30%弱にまで増えています。一方、人口に占める子どもの割合は1970年の24%から12%までに減少しています。このまま少子高齢化が進むと2053年には日本の人口は1億人を下回り、高齢者の占める割合は4割ほどを占めることになると予想されています。

高齢化社会と超高齢化社会

ニュースでも高齢化社会と言う言葉がよく出てきますが、実はこれは間違っています。

今の日本は超高齢社会に突入しています。

高齢化社会とは、人口に占める高齢者の割合が7%を超えている状態をいいます。つまり、1970年には高齢化社会に突入しているのです。その後、1994年には高齢者が14%を超え、日本は高齢社会に突入しました。海外では、高齢化社会から高齢社会となるまでドイツは42年、フランスは114年を費やしたのに対し、日本はわずか24年で高齢社会に突入しました。急速に高齢化が進んだ理由は、やはり少子化です。そして、2007年にはついに高齢者の割合が21%を超え、日本は超高齢社会を迎えたのです。

長生きをすることは良いことですが、高齢になれば病気がちになります。また、いくら健康でも定年退職後の生活にはお金がかかります。

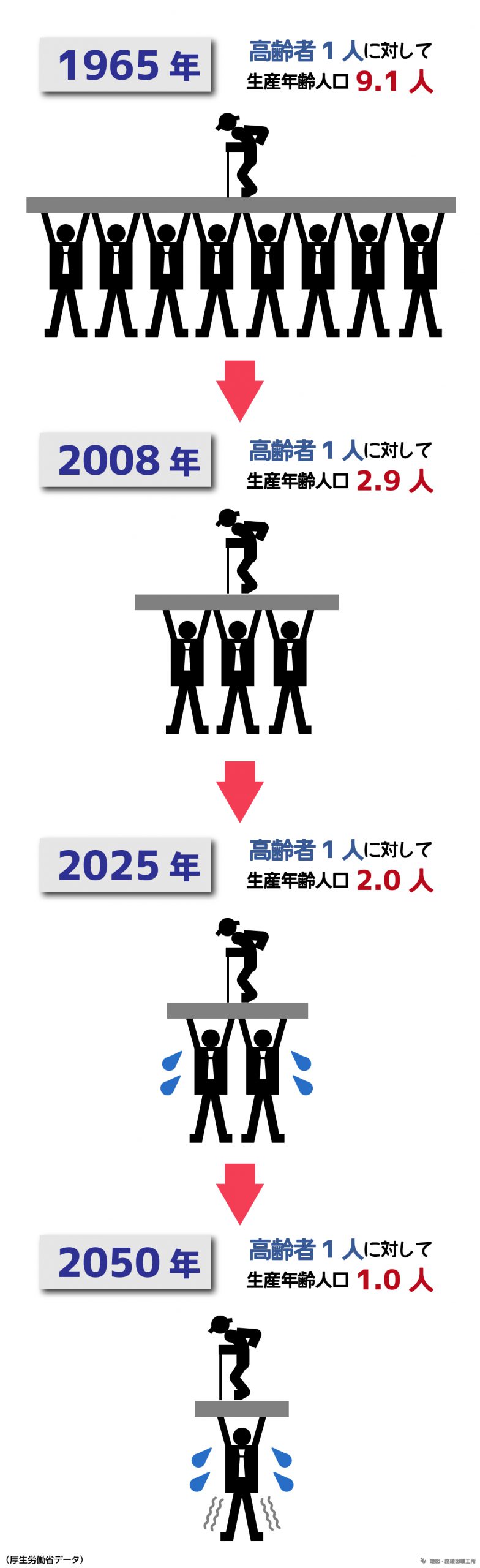

高齢者を支える日本の制度

日本には高齢者を守るため、様々な社会保障制度があります。代表的なものは主に20歳~64歳の労働者層が払った保険料を現在の高齢者に対して支払う年金制度です。しかし、労働者人口(生産年齢人口※)が減れば、その分負担は重くなります。年金負担は年々増加しており、また将来の年金受給年齢も引き上げられる可能性があります。

生産年齢人口:15歳以上64歳以下の人口

また、2000年から介護保険制度もスタートし、40歳以上の国民が保険料支払い義務が課せられました。しかし、高齢者を支えるための財源不足は深刻で、2019年10月から開始された消費税の引き上げ(8%→10%)も、このような財源確保を目的としています。

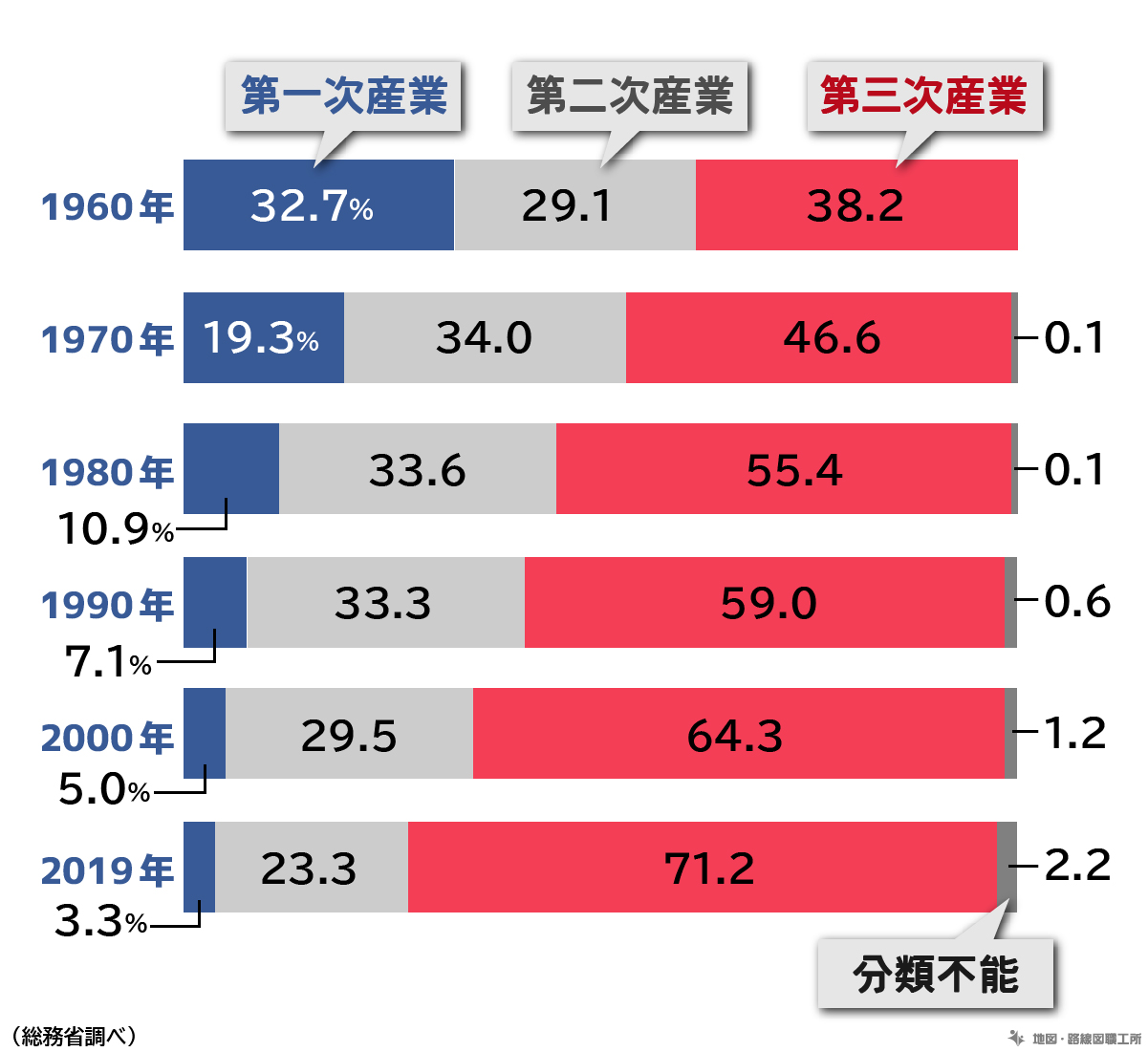

産業別人口

ここで産業別人口の割合の移り変わりについても確認しておきましょう。

産業別の人口割合の移り変わり グラフ

- (1)第一次産業…農業・林業・水産業

- (2)第二次産業…鉱業・工業・建設業

- (3)第三次産業…商業・運輸通信業・サービス業

上のグラフを確認してください。社会が発展するほど、第一次産業 < 第二次産業 < 第三次産業と人口の割合が増えています。おさえておきましょう!

産業別人口についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 2019年4月から日本政府は、外国人に対しする新たな在留資格在留資格「特定技能」を設けました。以下に指定する14の業種に外国人の就労が認められることになりました。従来、外国人の就労は留学生のアルバイト等を除き、基本的に認められていませんでしたが、どうして今回方針を転換することになったのでしょうか。

指定する14の業種

①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥ 建設⑦造船・舶用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業

ヒント これら14の業種に共通する特徴を考えましょう

▼ 解答をみる

在住する外国人の人口ピラミッド

日本在住の外国人の人口は2019年~2020年にかけて20万人も増加しています。「特定技能」資格取得者の他、外国人留学生の受け入れを積極的に進めていることも背景にあります。20歳代の若者がメインで、不足する日本人労働者を外国人が補っている格好です。

外国人住民の年齢階級別人口 グラフ

首都圏を中心に、コンビニやレストランのアルバイト店員で外国人を目にする機会が急増していると気付いている人も多いのではないでしょうか。近い将来、日本の社会は外国人無しに成り立たなくなるかもしれません。

まとめ

日本社会が抱える最大の課題、少子高齢化問題について学習しました。単語自体は決して難しいものではありませんが、実際の試験では、高い比率で時事問題として狙われます。記述問題にもうってつけの分野でもあるため、自分の言葉で説明できるように準備しておきましょう。少子高齢化を止めるにはどうすれば良いか、ありきたりの答えではなく、皆さん自身の独創的なアイディアも用意しておきましょう。

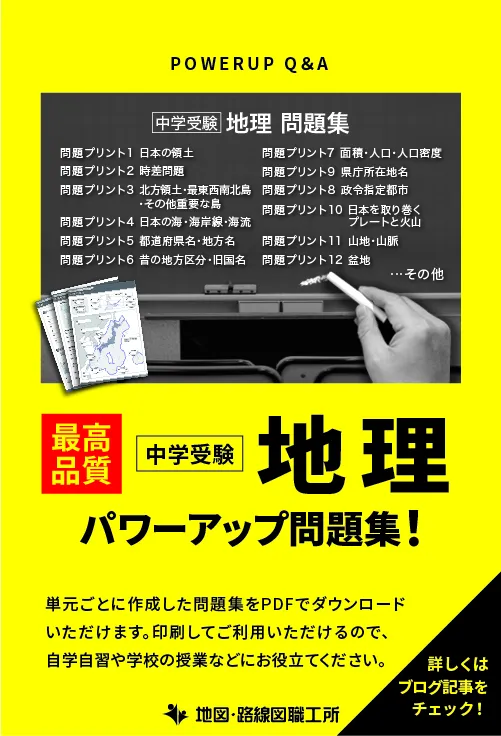

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第11章の問題まとめ

Yotube動画で第11章『日本の抱える人口問題』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸