中学受験 地理シリーズ。第7回目は『日本の川・台地・平野』です。

前回の講義『日本の山地・山脈・盆地・海岸』では、日本の海と山の関係を勉強してきました。一見正反対のようにも見える山と海ですが、実は意外な関係がありました。今回勉強するのは日本の川ですが、多くの人々が住んでいる平野や、様々な日本の地形と密接に関わりあっています。人々の営みに不可欠な川と平野、社会地理で最も出題頻度が高い分野です。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

日本の川の特徴

川は高いところから低いところへ流れます。つまり、山から湧いて、海に流れていくわけです。

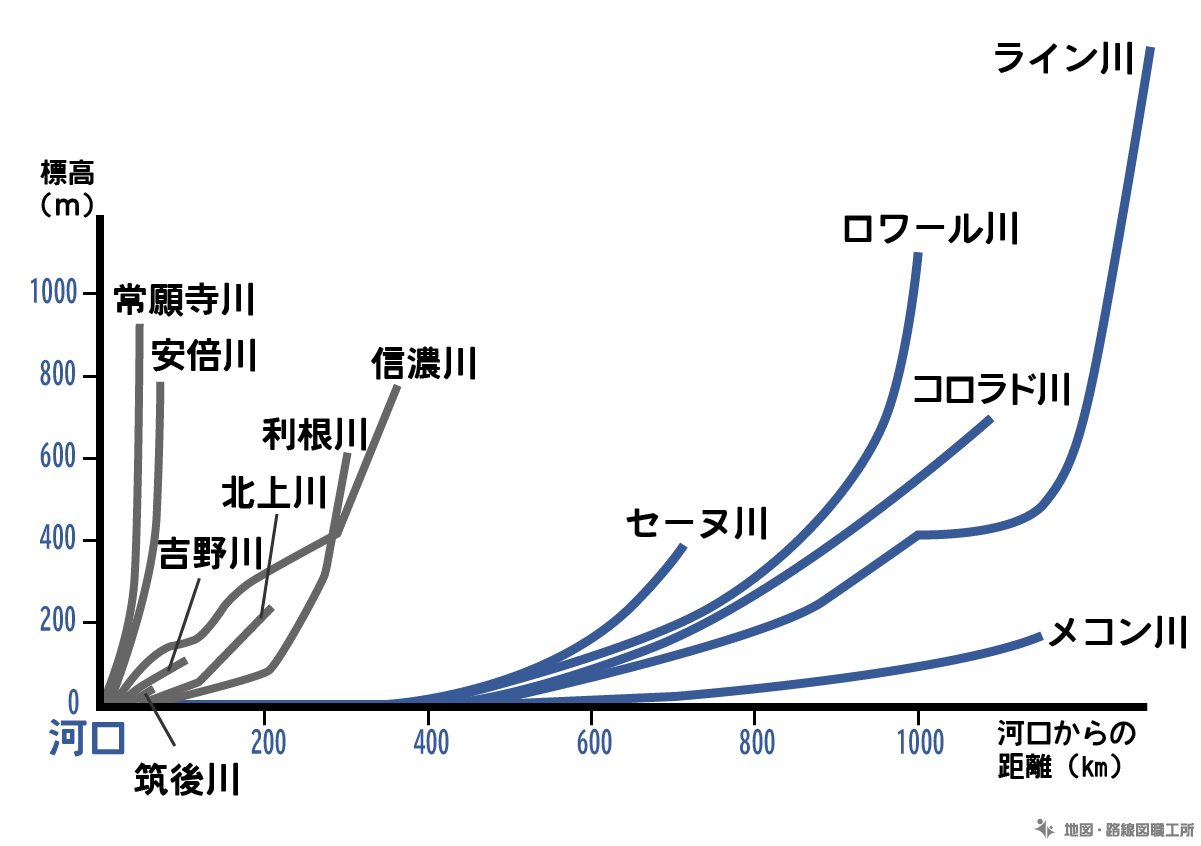

前回、日本の山々の連なりを勉強しました。山々は列島の中央部分に平行に連なっています。川はそこから海へ流れていくわけですから、列島の連なりに対して垂直に流れます。日本列島は東西に細長いですから、川の長さは自動的に非常に短いものになるのがわかるでしょう。最も長い川でも400㎞にも達しません。世界では1000㎞を越える川があることを考えると、日本の川は非常に短いのです。しかも、川の流れは標高1000m級の山々から一気に下ります。ですから、日本の川は世界的にも珍しい、長さが短く、流れが急という特徴を持っているのです。

日本で最も急な川は富山県を流れる「常願寺川」で、川の長さはわずか56㎞ながら、高低差は約3000mにも及びます。河川改修で訪れたオランダ人技師が「川ではなく滝である」と発言したことでも有名です。

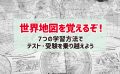

日本とフランスの主な川

わが国と諸外国の河川勾配比較

川についてよく出題されている問題を少し解いてみましょう。

問題1 世界の川では当たり前に行われていることが、日本ではほとんど行われていません。それは何でしょうか?

ヒント 日本と川の特徴を考えましょう。特に川の流れです。

▼ 解答をみる

問題2 日本の川にはあるものがたくさん作られています。その数は3000基弱。それはなんでしょう?

ヒント 人間以外ではビーバーが作ります。

▼ 解答をみる

川を特徴ごとに覚えよう

川の長さや流域面積のランキングは中学受験では超基本中の基本です。日本の川の特徴をおさえ、記述問題にもそなえましょう。

日本の代表的な川(トップランキング3)

- この順位だけは必ず暗記する(それぞれの長さや流域面積を覚える必要は全くなし)!社会地理の問題に高確率で出題される!

川の長さトップ3

日本の河川は、河川法で一級河川、二級河川とその水系に分類されています。本流の源流と河口の長さが幹川流路延長となっていて、こちらを公式の長さとしています。河川の長いものを押さえておきましょう。

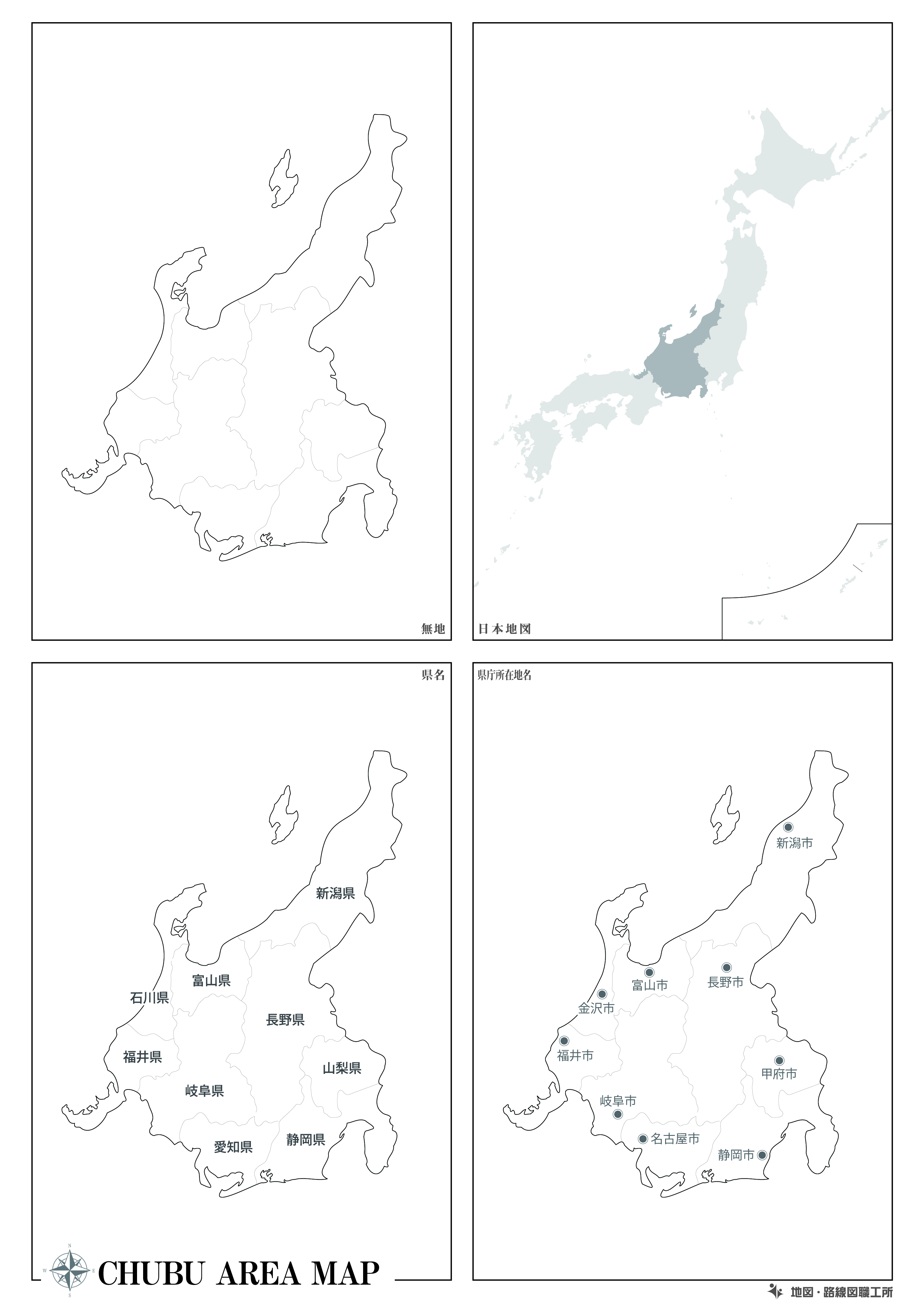

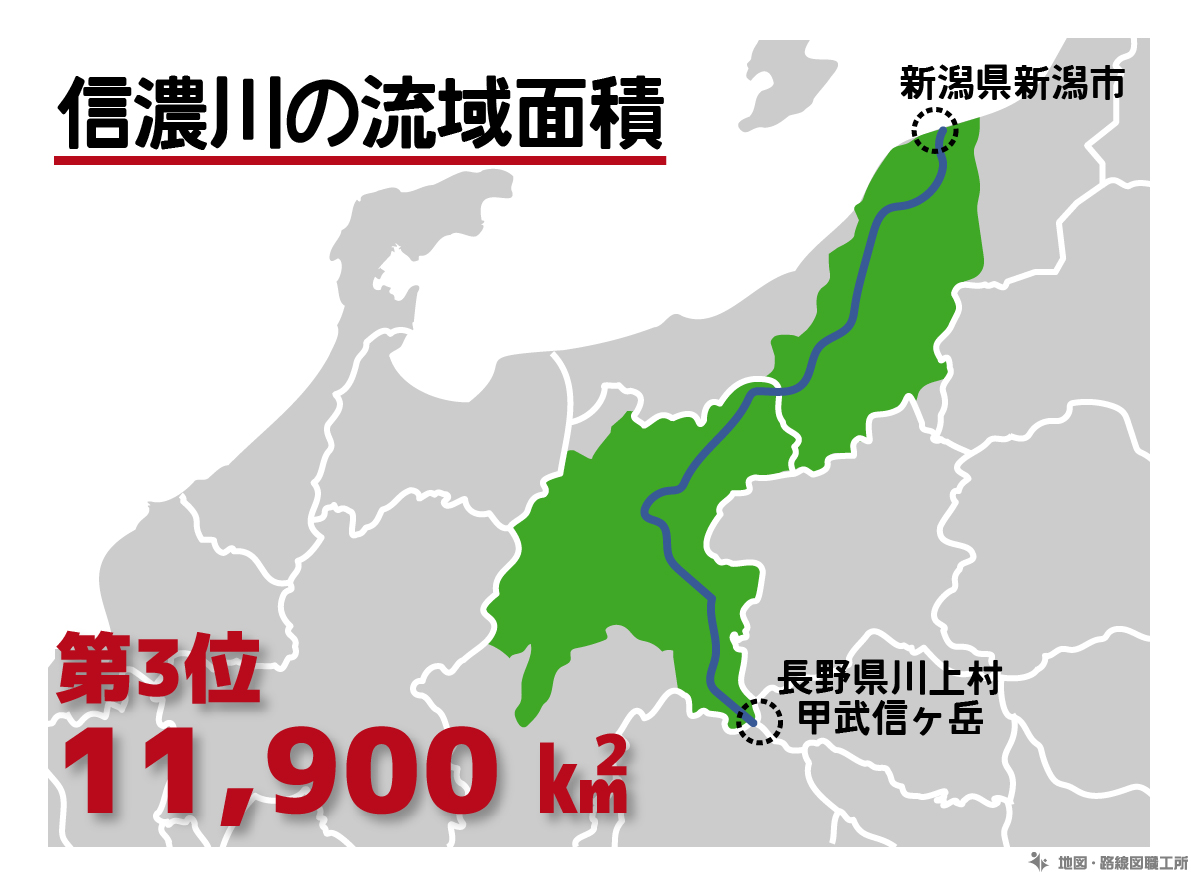

[第1位] 信濃川(長野県(千曲川)から新潟港に注ぐ。367km)

[第2位] 利根川(群馬県から太平洋に注ぐ。322km)

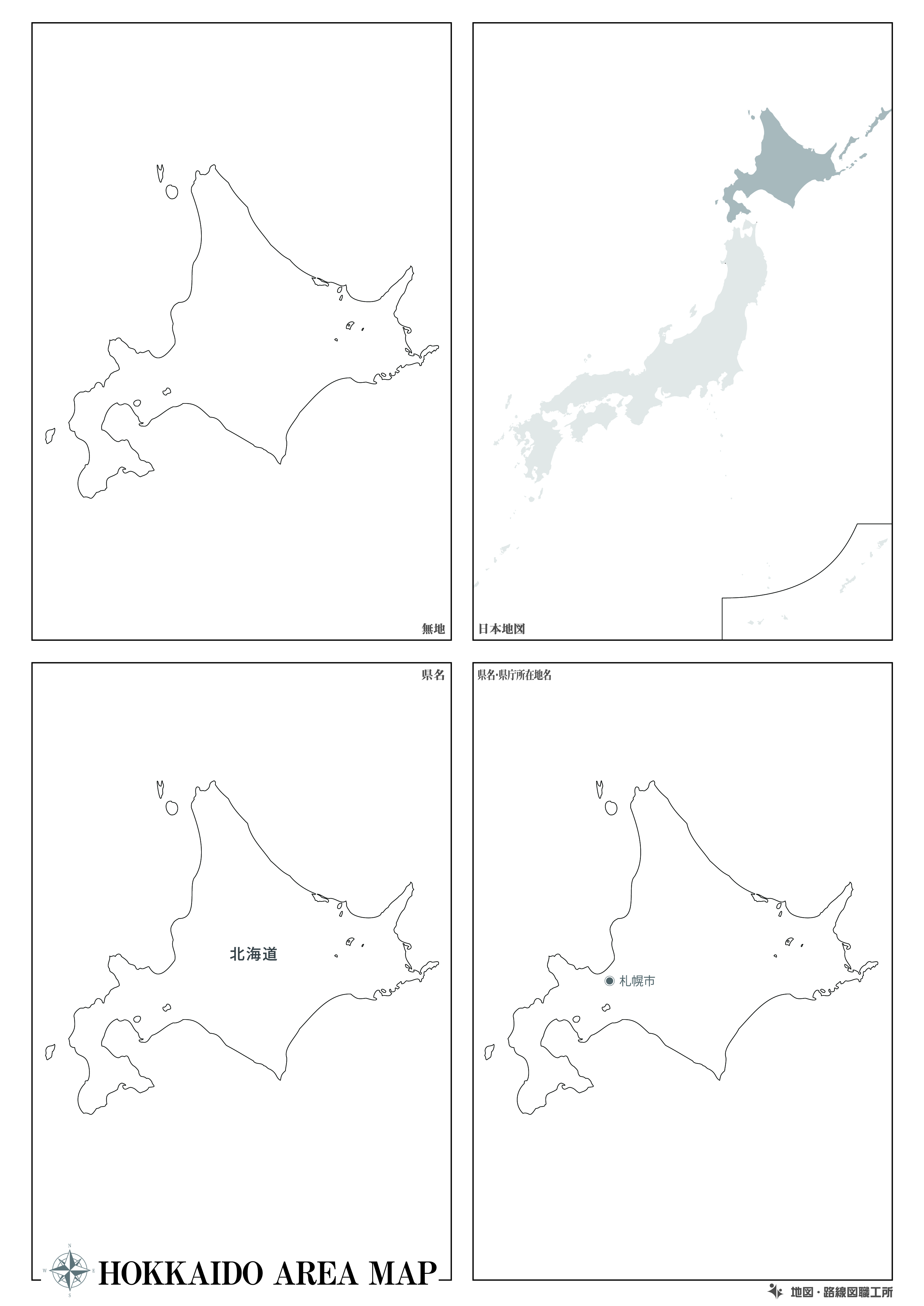

[第3位] 石狩川(北海道を流れ、石狩湾に注ぐ。268km)

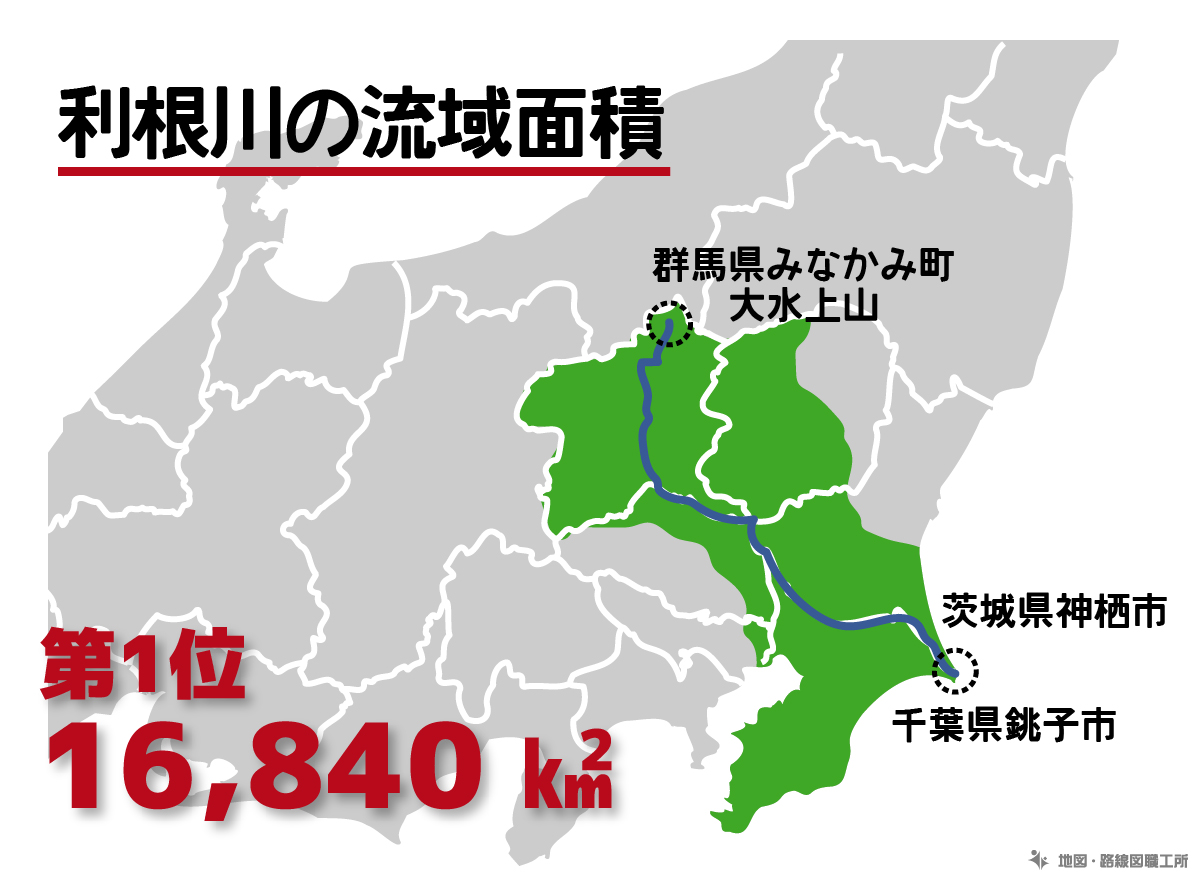

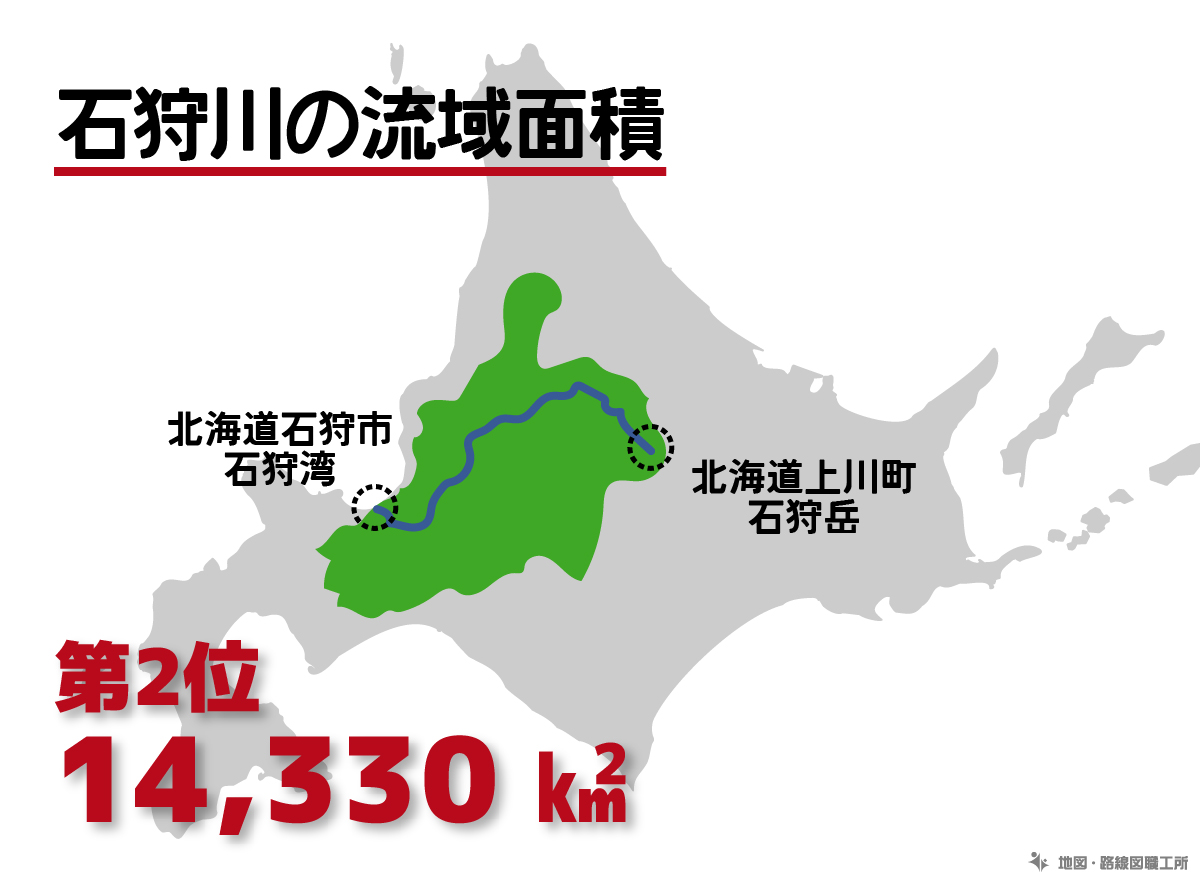

川の流域面積トップ3

川の流域面積とは、雨や雪が川に流れ込む範囲を指します。河川の長さだけでなく、流域面積に関連する出題にも備えておきましょう。日本最長の信濃川が流域面積トップではないのがポイントです。

[第1位] 利根川(群馬県から太平洋に注ぐ。1万6840平方キロ)

[第2位] 石狩川(北海道を流れ石狩湾に注ぐ。1万4330平方キロ)

[第3位] 信濃川(長野県から新潟港に注ぐ。1万1900平方キロ)

※流域面積とは「川に流れ込む水を集める土地の広さ(面積)」のこと。

利根川流域面積1位 長さは 322㎞

石狩川流域面積1位 長さは 268㎞

信濃川流域面積1位 長さは 367㎞

三大暴れ川

暴れ川とは洪水や水害が多い河川のことです。それぞれに愛称があり、セットで覚えましょう。これもよく出題されます。

- 利根川 [坂東太郎] (関東地方を意味する坂東から由来)

- 筑後川 [筑紫次郎] (福岡県の旧名の筑紫から由来。「紫」の漢字表記に注意)

- 吉野川 [四国三郎] (現在と同じく、四国から由来)

三大暴れ川の一つ 吉野川

日本三急流

日本の川の中でも特に流れの速い急流です。冒頭でも紹介した「常願寺川」はさらに急ですが、知名度の観点から三急流には含まれていません。

- 受験生ならば「常願寺川」を含めた4つを覚えよう!

- 最上川 [山形県](もがみがわ。同一県を流域とする河川で日本最長)

- 富士川 [静岡県](ふじかわ。下流部は、都市部を流れる扇状地河川)

- 球磨川 [熊本県](くまがわ。人吉盆地を貫流し八代海に注ぐ)

日本三大急流 球磨川

川についてよく出題されている問題を少し解いてみましょう。

問題1 紀行「おくのほそ道」作者である松尾芭蕉が訪れたのは以下のうちどこか?

ヒント 五月雨を集めて早し〇〇〇

ア.山形県 山寺(立石寺)

イ.静岡県 三保の松原

ウ.熊本県 阿蘇神社

▼ 解答をみる

日本三大清流

三大清流の定義は実際の水質と必ずしもリンクしているわけではなく、周辺環境などとセットで語られているようです。もちろん、水質が一般的な川と比べて良いことには変わりありません。

- 四万十川 [高知県] 見どころ [沈下橋]

- 柿田川 [静岡県] 見どころ [湧き水]

- 長良川 [岐阜県] 見どころ [鵜飼い]

四万十川は笹山久三の同名の小説の舞台にもなっています。水量の多い時期には橋ごと水面下に沈む「沈下橋」は四万十川の典型的風景です。

柿田川はすぐに別の川と合流してしまうため、わずか1.5㎞しか距離がないことでも有名です。しかし、富士山の雪解け水や地下水が大量に湧き出しており、周辺は公園として整備されています。長良川は木曽三川のうちの一つです。長大な河川ながら、ダムが存在しないことも水質が良い理由の一つとされています。」鵜を使ってアユなどの魚を獲る伝統的漁法「鵜飼い」が夏の風物詩です。

川が作り出す地形

基本的な川の名前を覚えたところで、平野を中心とした地形の話題に移ります。理科の範囲でもありますが、川の流れには3つの働きがあります。それが浸食作用、運搬作用、堆積作用です。流れが速い川の上流付近では浸食作用が強く、中流付近では運搬作用、下流付近では堆積作用が強くなり、特徴的な地形を作り出しています。

- いずれの地形も非常に重要な単語なので、川の働きと共に覚えよう!

関連問題プリント 川

上流の地形

普段は水量は少ないが、降雨により水が増えると速い流れになり、大きな力で川底をけずっていく。深く険しい谷ができ、大きな岩から細かい石までがゴロゴロと狭い河原に落ちています。水量が増えると勢いを増し、大きな岩石も運ぶ。

① V字谷

V字谷

流れの速い、川の上流で見られる。川の流れで「川底が浸食」された地形。さらに運搬作用で多くの土砂が流出する。土砂の中流・下流への流出を止めるため、砂防ダムが多く設置されていますが、中流・下流での河原の減少など、問題も抱えています。なお、具体的な地名は出題されません。

② 扇状地

扇状地

川が山地から平地(盆地)に抜け、流れが急に緩やかになった斜面で見られる「扇形」の地形。上流から運ばれてきた土砂が堆積して出来、水はけが良く、地表から水の見えない「水無川」になることもあります。扇状地で最も有名なのは甲府盆地。水はけの良さと斜面を利用して、現在は主に果樹園として利用されている。特に桃やぶどうの生産がさかん。

中流・下流の地形

中流の流れは緩やかになり、大きな石は上流側に、小さな石は下流側にたまる。洪水後には広い河原ができる。下流は、川幅が広がり水量も増え、流れの速度も遅くなる。川底には砂や泥が増え、河原はなくなる。

① 河岸段丘・台地

河岸段丘・台地

階段状の地形。侵食力の弱い川の流れが長い時間をかけて土地を侵食して出来た階段状の地形。段丘の上段は水が得にくい台地となります。地下水までも遠すぎ、稲作には向かず、主に畑作地として使われています。台地上は水害の危険性が少なく、土地が丈夫なため、住宅地としては最適。古くから〇〇原と名付けられた土地が多いです。

- 北海道の根釧台地・・・大規模な酪農、パイロットファーム

- 静岡県の牧ノ原台地・・・日本最大の茶の産地

- 九州南部(宮崎県、鹿児島県)のシラス台地・・・畜産や畑作

② 平野

仙台平野

流れのゆるやかな中流~下流で、土砂を運ぶ力が弱まり、土砂を堆積させて出来た平らで広大な土地。

度重なる洪水によって周囲に積もってゆき、豊かな大地を作ります。水を得やすい為、稲作に向いています。世界の古代文明もこのような平野から栄えました。

- 平野と川はセットで出題されることが非常に多い為、以下の名前は必ず覚えよう!

| 平野 | 河川 | 県名 | 名産 |

| 石狩平野 | 石狩川 | 北海道 | 米 |

| 津軽平野 | 岩木川 | 青森県 | りんご |

| 秋田平野 | 雄物川 | 秋田県 | 米 |

| 仙台平野 | 北上川 | 宮城県(河口) | 米 |

| 庄内平野 | 最上川 | 山形県 | 米 |

| 関東平野 | 利根川 | 千葉県(河口) | 米(早場米) |

| 越後平野 | 信濃川 | 新潟県(河口) | 米 |

| 濃尾平野 | 長良川・揖斐川・木曽川 | 岐阜県 | |

| 大阪平野 | 淀川 | 大阪府(河口) | |

| 讃岐平野 | (香川用水) | 香川県 | |

| 徳島平野 | 吉野川 | 徳島県 | |

| 広島平野 | 太田川 | 広島県 | |

| 筑後平野 | 筑後川 | 福岡県・佐賀県 | 米 |

| 八代平野 | 球磨川 | 熊本県 | いぐさ |

③ 三角州

三角州

流れがさらに緩やかになる河口付近で見られます。土砂が堆積し、川の中に作られた土地。水はけが悪く、稲作向き。ただし、具体的な地名は出題されません。

関連問題プリント 平野

<おまけ>河口付近で見られる人工的に作られた特徴的な地形

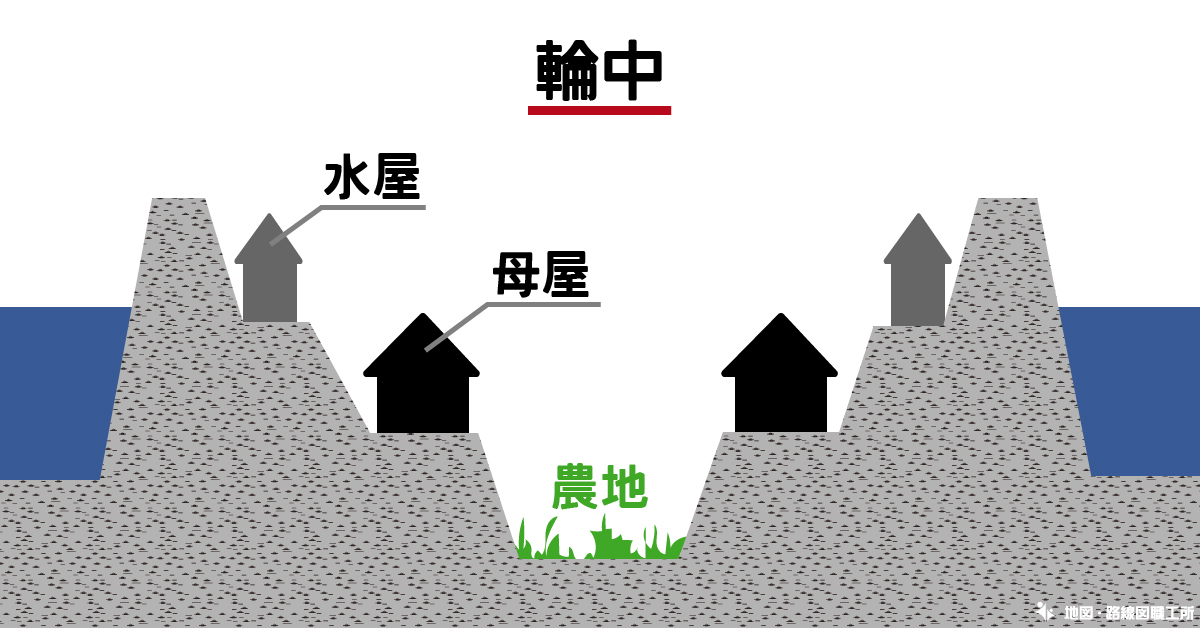

輪中

輪中

木曽三川(長良川・揖斐川・木曽川)の河口付近(濃尾平野)で見られる、川に周囲を囲まれた土地。土地の一番低い部分では川底よりも低くなっています。これは堆積作用により長い年月をかけて川底が上昇。それに合わせて、堤防の高さを上げていったことにより、川より低い位置に人々が住むことになってしまったのです。川の氾濫に備え、水屋と呼ばれる避難用の建物が存在します。非常用のボート、物資なども保管されています。輪中地帯以外にも、堤防の建設で川底が周囲の土地よりも高くなってしまい、川の下を道路がトンネルでくぐるという例も各地に存在します。このような川は「天井川」と呼びます。

湖

中学入試によく出る湖も押さえておきましょう。

- カルデラ湖…火山活動によってできた凹に水が溜まったできた湖のこと

十和田湖、摩周湖、洞爺湖、田沢湖 - せきとめ湖…地震、火山活動などで川がせき止められて形成された湖沼のこと

富士五湖 - 断層湖…断層の運動で生じた窪地に水が溜まってできた湖のこと

琵琶湖、諏訪湖 - 潟湖…砂州やサンゴで水深が浅く外海から隔てられた地形のこと

八郎湖、サロマ湖 - 河せき湖(三日月湖)…河川の蛇行が原因で河道から切断・取り残された湖のこと

石狩川流域

関連問題プリント 湖

まとめ

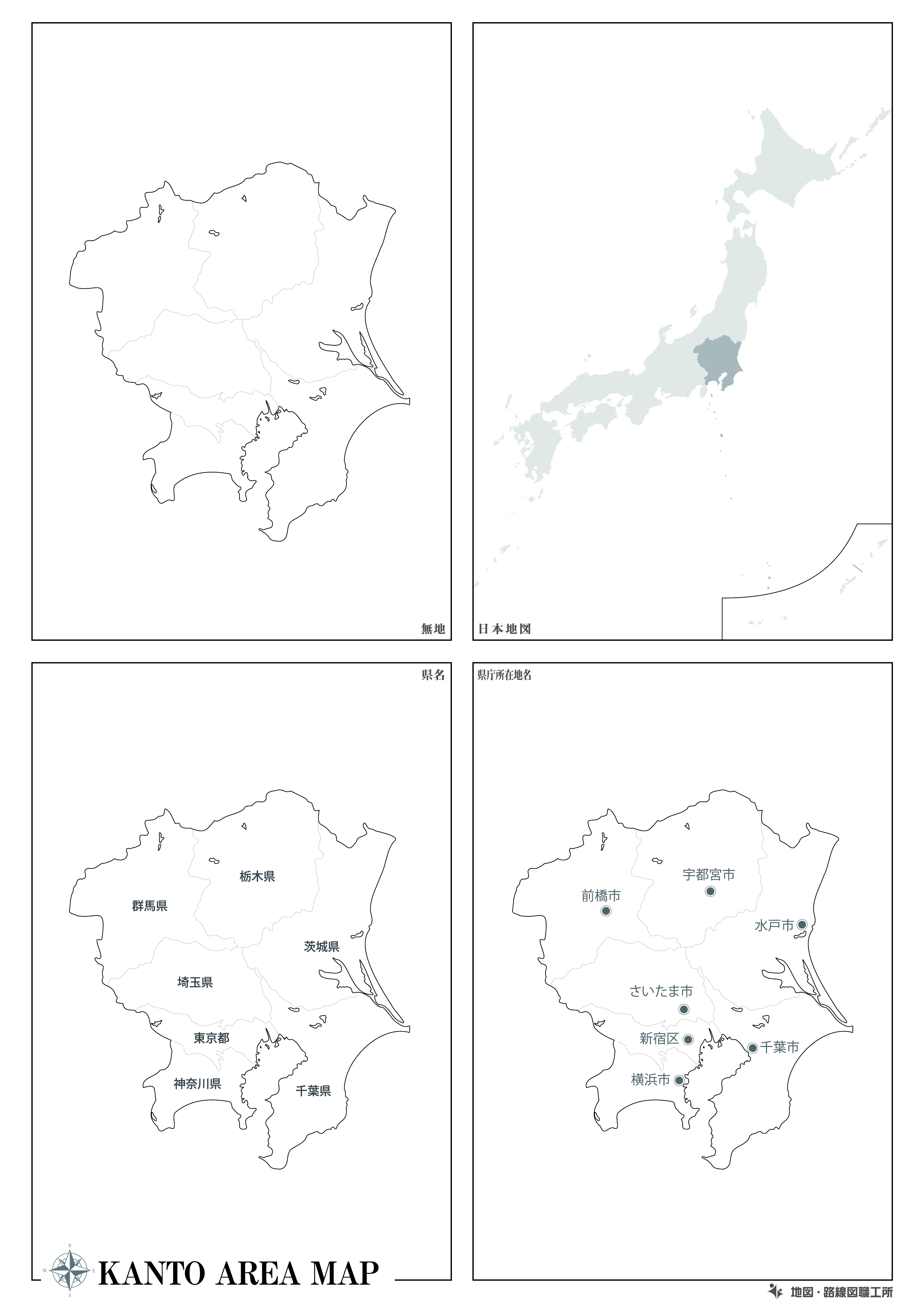

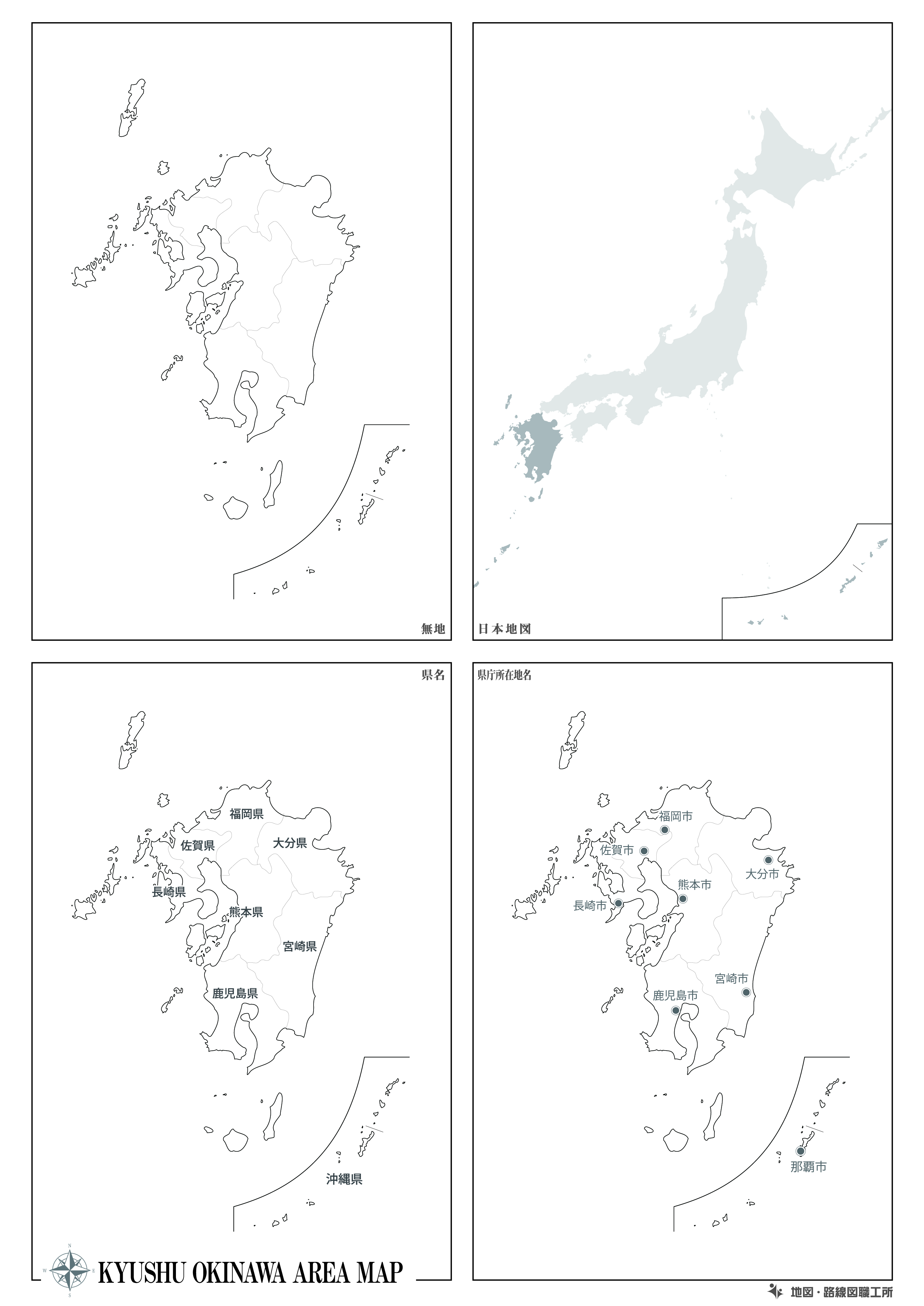

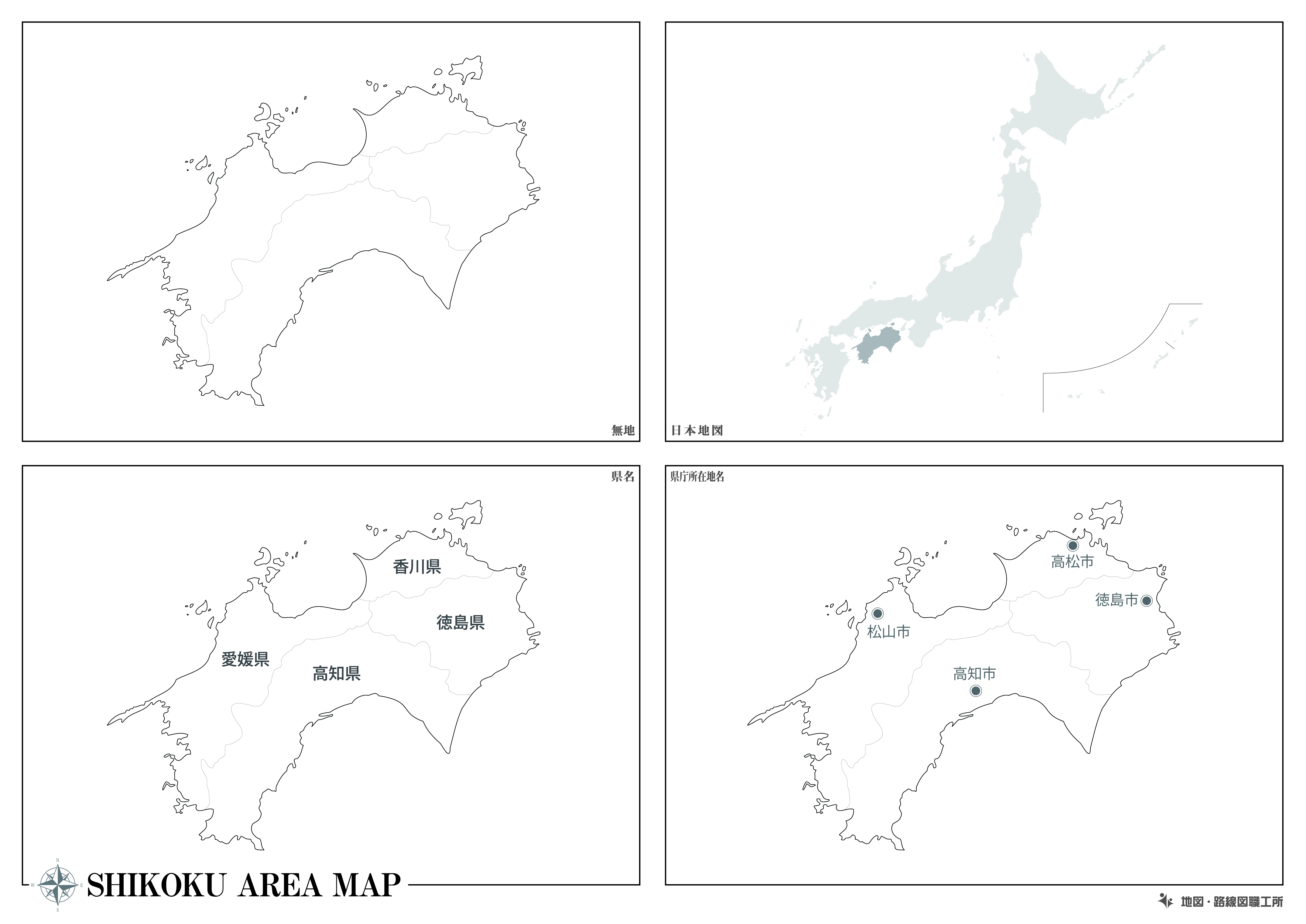

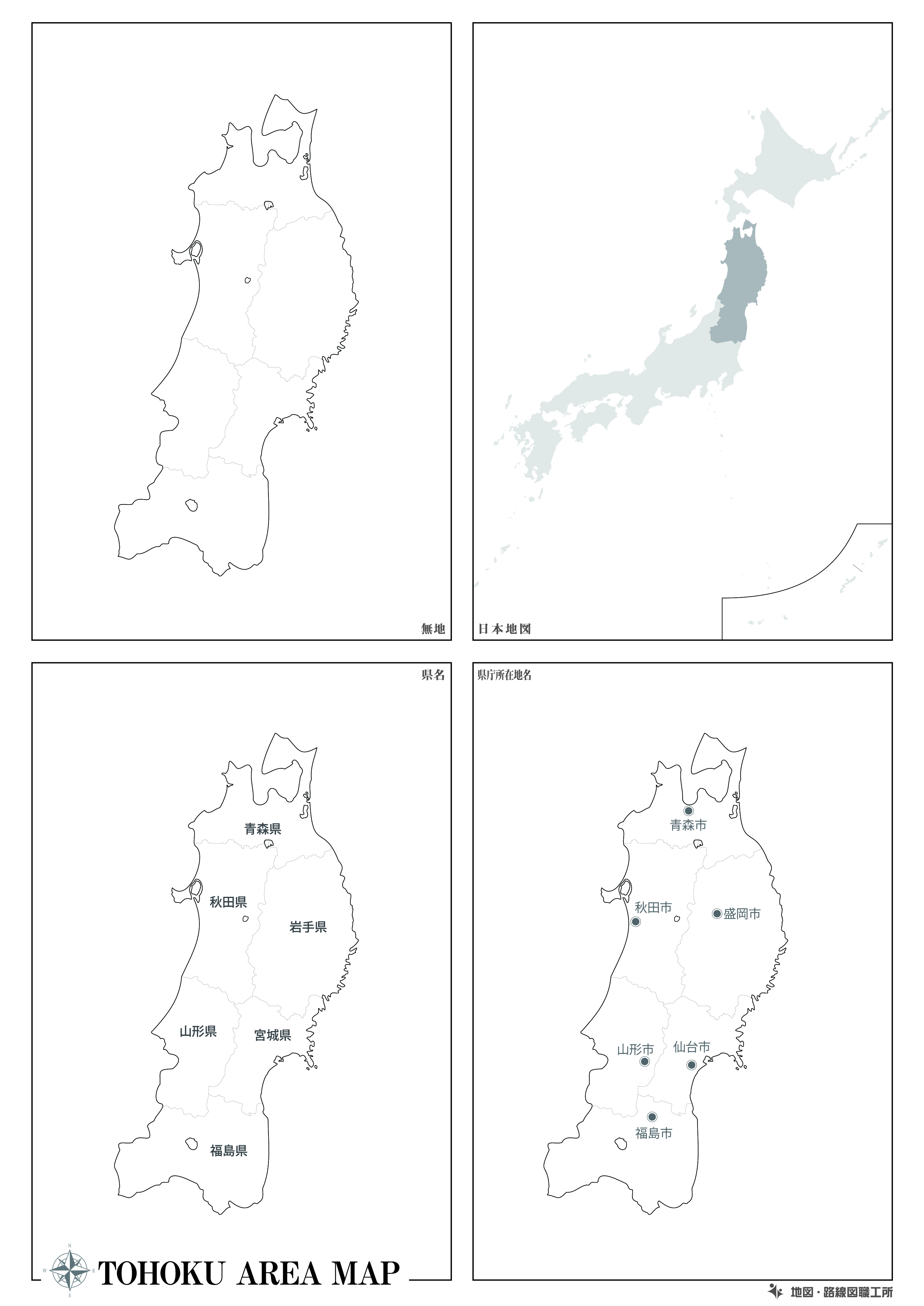

都道府県と県庁所在地に次いで覚える事項の多い単元です。こちらで紹介した川が実際にどこを流れているのか、地図帳で調べて、具体的なイメージを膨らませましょう。別に用意している暗記用プリントでは覚えるべき川や平野の名前をイラスト付きで紹介しています。こちらも併せてご利用ください。

地図帳を見て気になる地名があればどんどん書き出してみましょう。また、皆さんの住んでいる地域、出かけた先で、川が作り出すどんな地形があるか探してみてください。河岸段丘などは、近くに川が流れていれば、しばしば見つけることが出来ます。また、それら土地がどのように利用されているか、日々、目を配ってみてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第7章の問題まとめ

Yotube動画で第7章『日本の川・台地・平野』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸