中学受験 地理シリーズ。第20回目は『日本の自動車産業』です。

前回の講義『日本の工業の種類・特徴・歴史』では、主な工業の種類・特徴と、日本の工業の歴史について見てきました。現代の日本は工業生産で成り立っています。その中でも特に中心となっているのが自動車産業です。自動車産業がなければ今の日本の経済は成り立ちません。とはいえ、自動車工場が至るところにあるというわけでもありません。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

機械工業の中の自動車産業

いきなりですが、前回の復習です。自動車工業とはどういう産業でしたか?重化学工業であり、機械工業であり、その中の一産業でしたね。

- 統計資料によっては自動車という単語を使わず、輸送用機械というくくりになっている場合もあるので気を付けよう!

工業出荷額全体に占める機械工業の割合はおよそ46%(2017年)、さらにそのうちのおよそ40%を自動車出荷額が占めています。工業出荷額全体に占める自動車の割合は20%弱、金額にして年間62兆円を上回ります。いかに自動車産業が巨大かと言うことがわかるでしょう。

自動車産業の特徴

日本で自動車を作っているメーカーはどれくらいあるでしょうか?

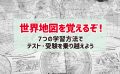

おそらく10社にも満たないでしょう。トヨタに日産、ホンダと皆さんの知っている社名ばかりです。しかし、実はそれだけではありません。自動車はなんと2万~3万点の部品から作られています。これら全てをトヨタや日産といったような自動車メーカーが作っているわけではありません。それぞれのパーツは関連工場と呼ばれる町工場のような中小企業が作っています。このような中小企業の工場を自動車メーカーの自動車工場(組み立て工場)に対し、関連工場と呼んでいます。

一つの車の製造に関わる関連工場は300社を超えます。座席シートを一つとっても、それだけでもおよそ50社が化関わっていると言われています。つまり、一つの自動車工場が海外移転などでその町から消えてしまうだけでこれだけの多くの企業に影響が及ぶのです。⇒産業の空洞化(復習)

自動車産業の特徴

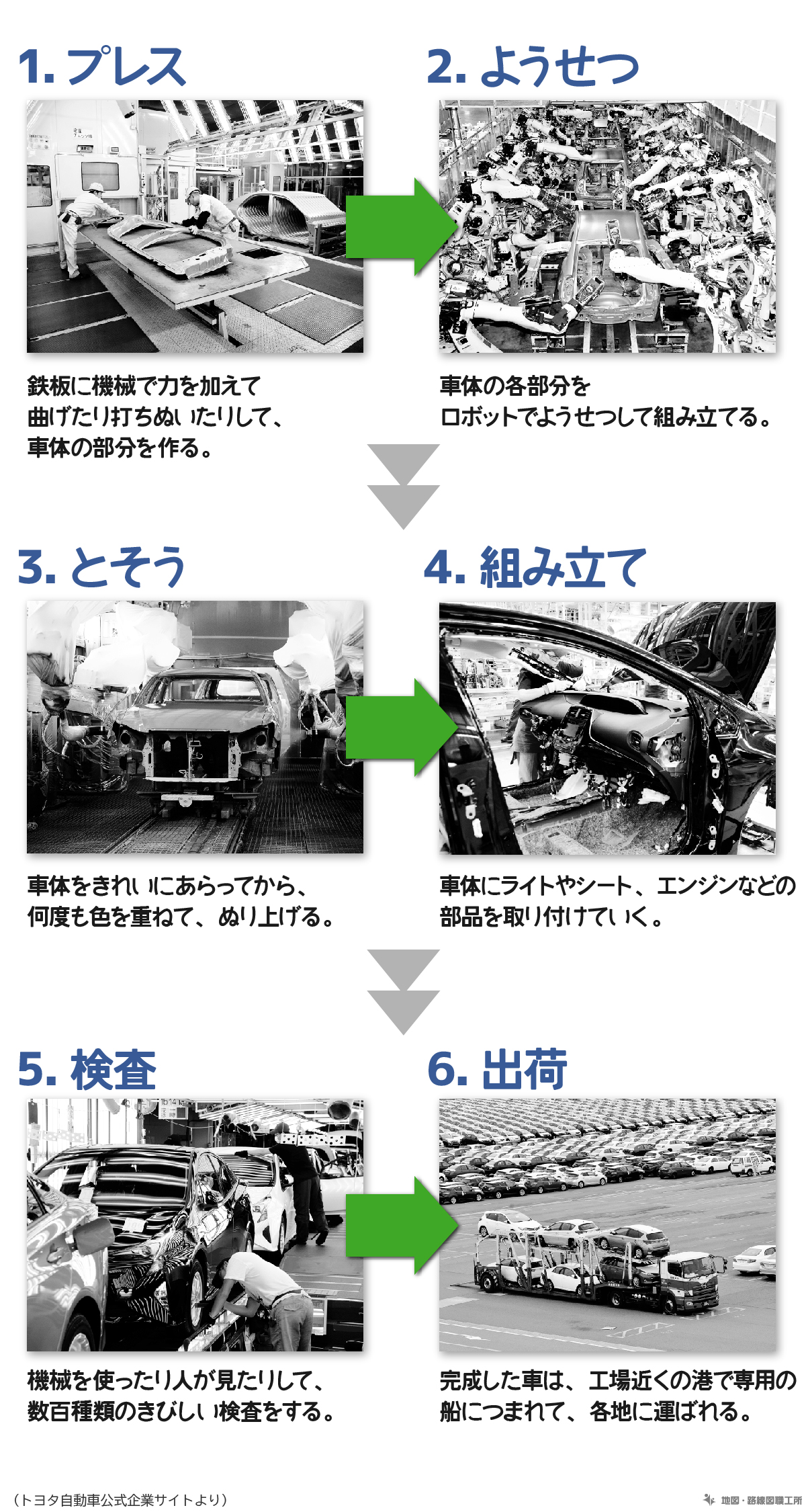

自動車の作り方

日本の自動車メーカーが世界有数のメーカーに成長したのは、単に車の性能が良いということだけではありません。それは、ムリ、ムダを無くし、徹底的に効率化した生産方式があります。上で紹介した自動車工場と関連工場の関係もその一つです。

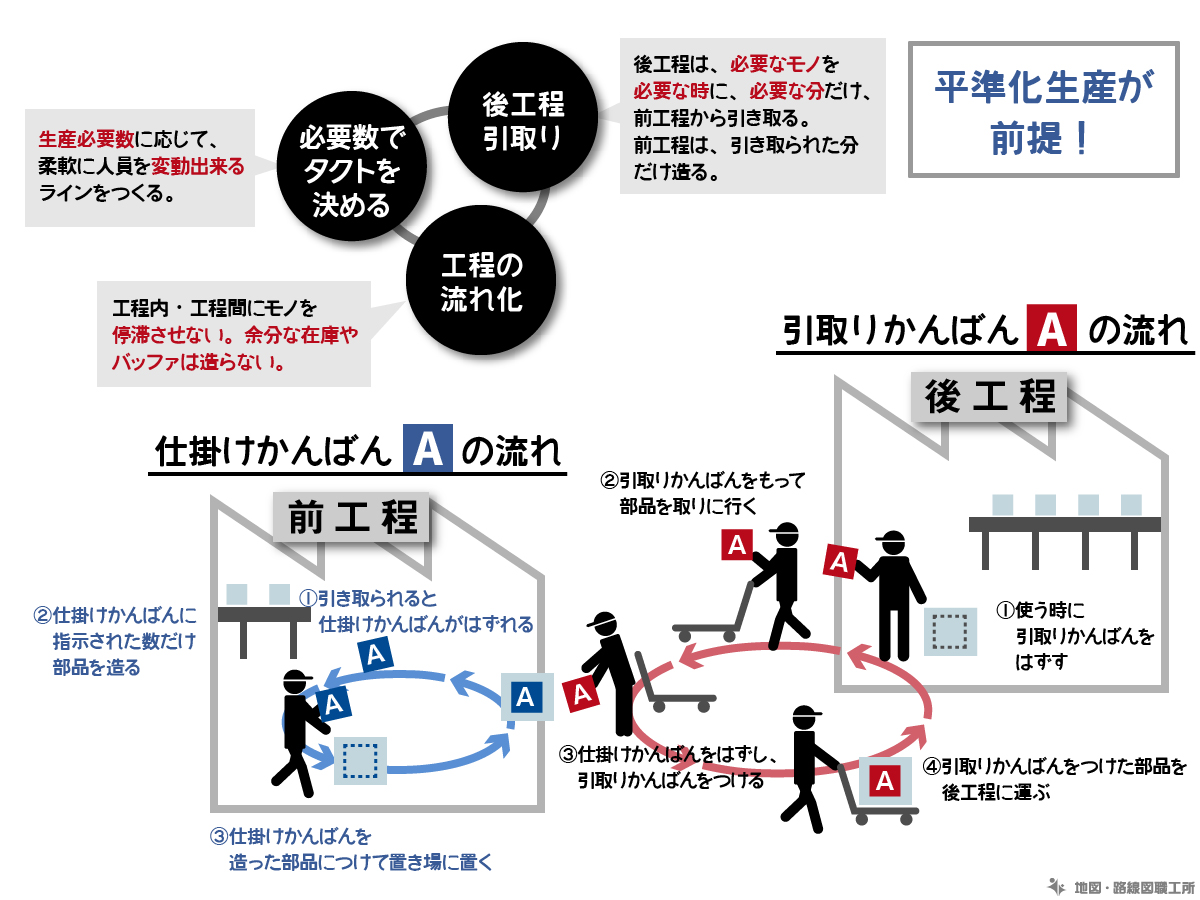

自動車メーカーはあくまでもパーツを組み立てるのみであり、ほとんどのパーツを中小企業に外注しています。全てのパーツを自分で作るよりも効率的でかつ、安く作れるからです。さらに、パーツの発注にも工夫がされています。それは、自動車工場は在庫を持たないということです。在庫を保管するのには広い場所が必要です。ですから、自動車メーカーは「必要なときに必要な個数」を関連工場に発注します。これを「ジャスト・イン・タイム方式」と呼びます。トヨタが始めたため、「トヨタ方式」や「かんばん方式」と呼ばれることもあります。

かんばん方式

また、一つの町が自動車工場を中心に多くの関連工業で成り立っている状態を「企業城下町」と呼びます。自動車工場を城をとらえ、城の周辺にその城に仕える人々が住んでいるからです。さらに自動車工場の中では、「流れ作業」(ライン生産方式)によって自動車は組み立てられています。

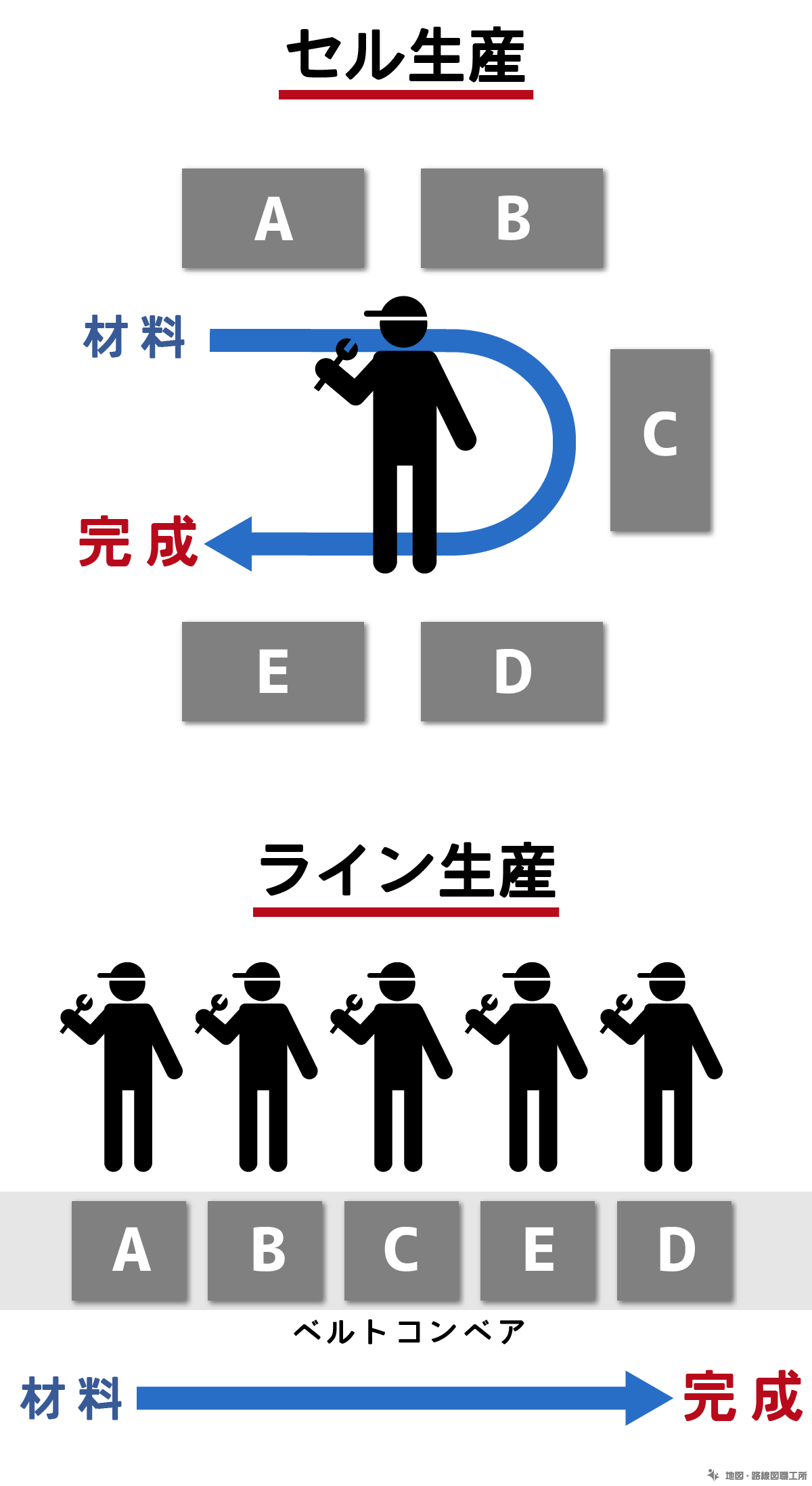

「流れ作業」(ライン生産方式)

パーツはベルトコンベア(ライン)に載ってゆっくりと流れてきます。その間に、作業者が自分の担当する部分だけ組み立てを行います。一つの作業に集中できるため、誰でも簡単に作業することが出来ます。また、塗装や溶接など危険な箇所は産業用ロボットが自動で行う箇所もあります。

このような工夫によって安くて大量の生産を実現しているのです。日本では1年間におよそ1000万台の車が生産されています。

自動車ができるまで

日本の自動車生産の問題点

持続可能なもの作りが必要とされる中で抱える日本の自動車生産の問題点は、頻出される問題です。自動車へのニーズが変化し、デジタル化と働き手の人手不足が問題となっています。環境に対する配慮など、日々変化する課題を見落とさないようにしましょう。

自動車生産についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 上の「自動車の作り方」を読んで、逆に日本の自動車生産の問題点を考えて書きなさい。

ヒント 「ジャスト・イン・タイム方式」・「流れ作業」にはデメリットも存在します。

▼ 解答をみる

「ライン生産方式」とは逆に、1人又は複数人がより広い工程を受け持って生産することを一人屋台生産方式又は「セル生産方式」と呼びます。

セル生産とライン生産の違い

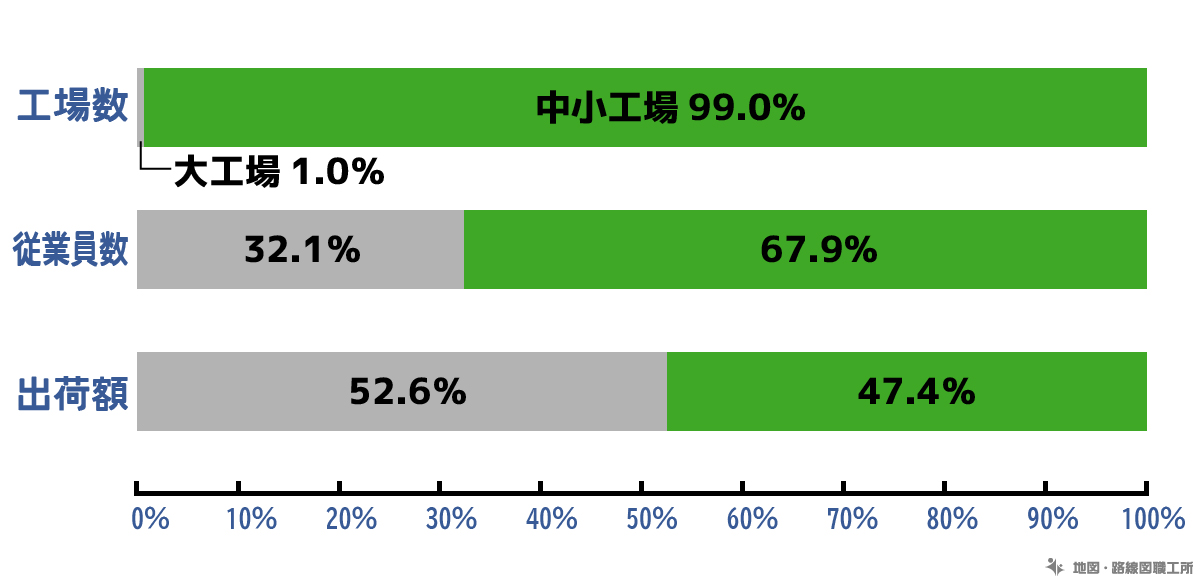

大工場と中小工場の割合

日本にある工場のうち大工場はわずか1%です。工場のほとんどは働いている方が3000人以下の中小工場です。それぞれが特色を生かして日本の産業を支えています。

大工場と中小工場の割合

工場数と従業員数をみると、圧倒的多数の中小工場によって大工場が支えられているということがわかります。しかし、出荷額では大工場が中小工場を上回っています。これは自動車産業に限ったグラフではないですが、中小工場の多くは安定した仕事を得るため、大工場の下請けをしています。

しかし、大工場では部品を安い海外のものに切り換ることも増えています。この影響で下請けをやめさせられたり、値下げを要求されることも少なくありません。そのため、中小工場では人手不足も深刻で、高齢化が進み、廃業する工場も増えています。この構造は日本の工業が抱える大きな問題です。

日本の自動車産業の歴史

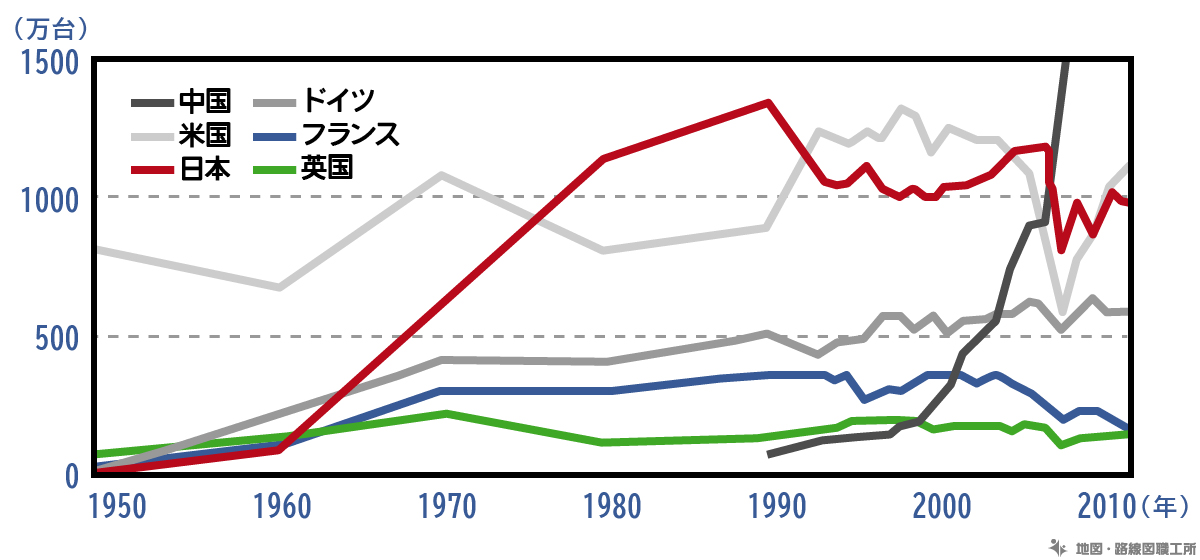

日本の自動車産業は戦後、1960年代から国内向けを中心に生産を伸ばし、1970年代には国内向けのみならず、アメリカ向けを中心に輸出が増えていきました。これはオイルショックに伴う燃料費の高騰から、燃費の良い日本車が支持されたことによるものです。

しかし、アメリカでの日本車の売れすぎによる貿易摩擦(復習)から、1980年代以降、アメリカでの現地生産を開始しています。さらに、その後は中国、タイ、インドネシアなど、アジアでも現地生産を進めており、2007年には海外生産台数が国内生産台数を上回っています。なお、日本国内での生産台数は2018年現在、中国、アメリカに次いで3位です。各国の生産台数のグラフの推移は試験に出題される可能性が非常に高いのでトップ5までは覚えましょう。

近年の傾向としては2000年代に入り急成長をする中国、そして2005年以降、不況で落ち込んだアメリカが2009年を境に回復傾向にあることです。今後はベンツでも有名な4位のドイツが新興国インドに抜かれる可能性があります。

各国の自動車生産台数

近年、電気自動車やハイブリット車など、環境にやさしい新エネルギー車やエコカーが増えています。一方で、日本では自動車を保有せず、必要なときにだけ利用するカーシェアが増えてきました。特に都市部を中心として、若者の自動車離れが進んでおり、自動車を購入する人は徐々に減っていくものと思われます。自動車メーカーの中にもカーシェア事業に取り組む会社も出ています。

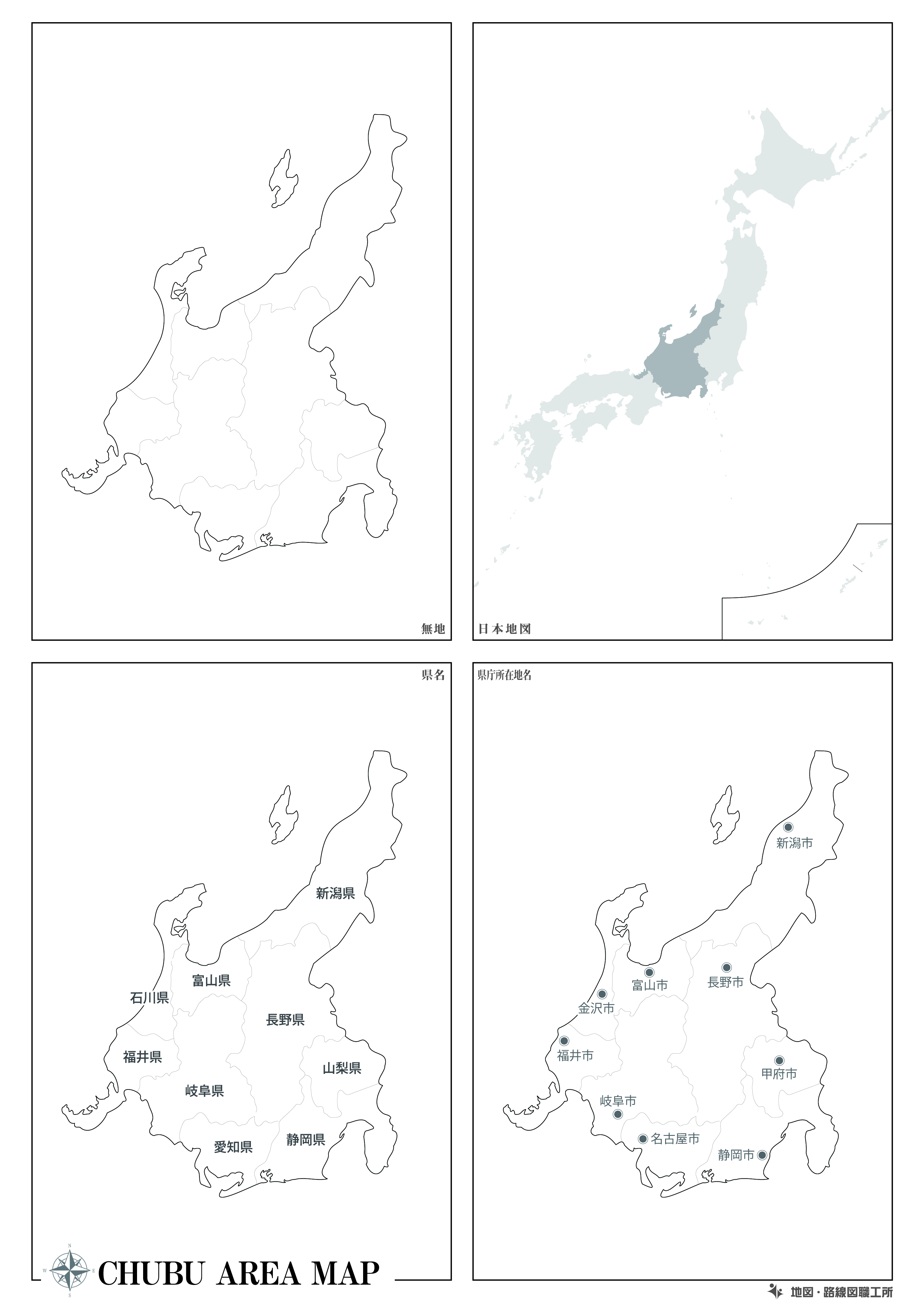

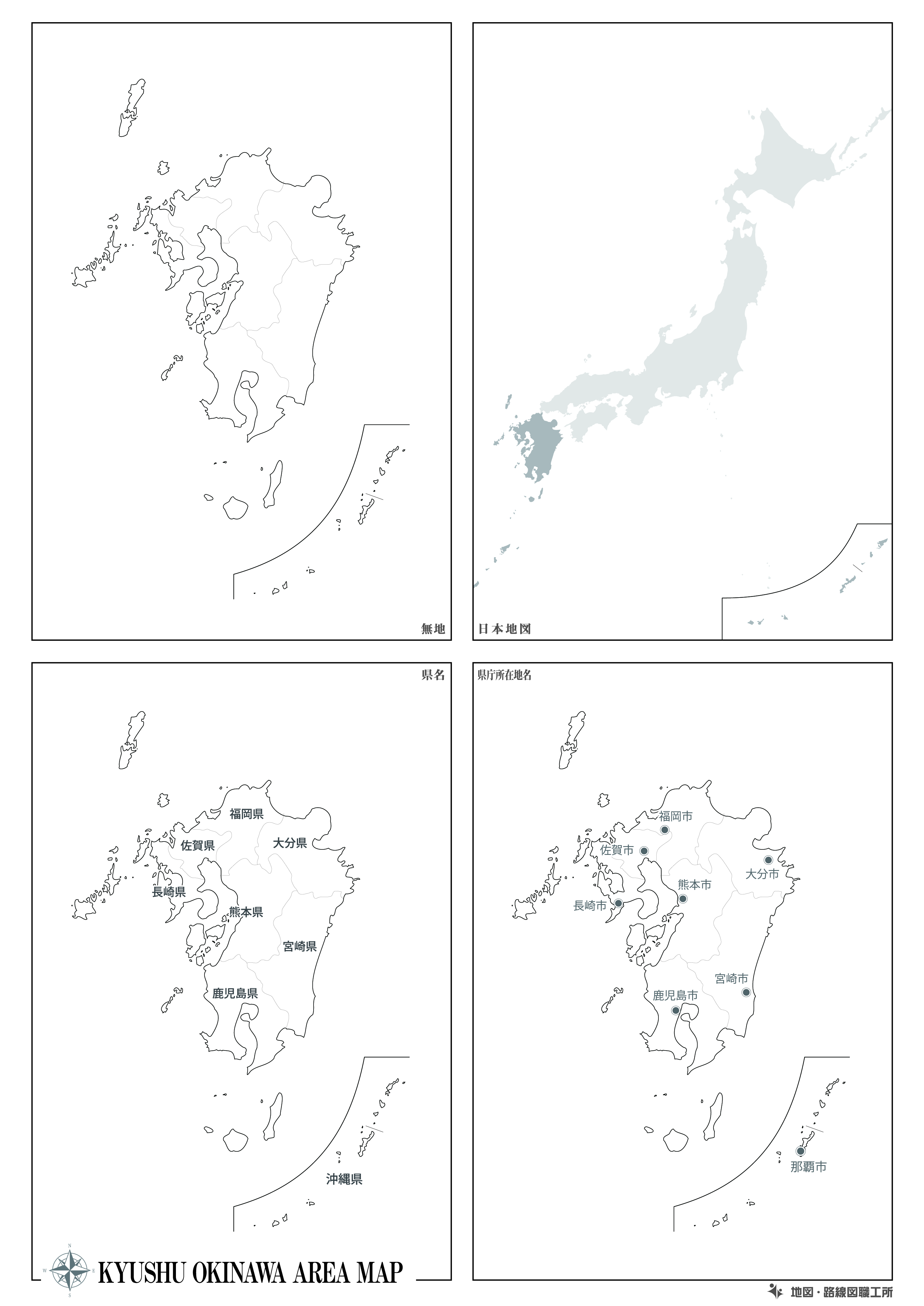

主な自動車工場の所在地

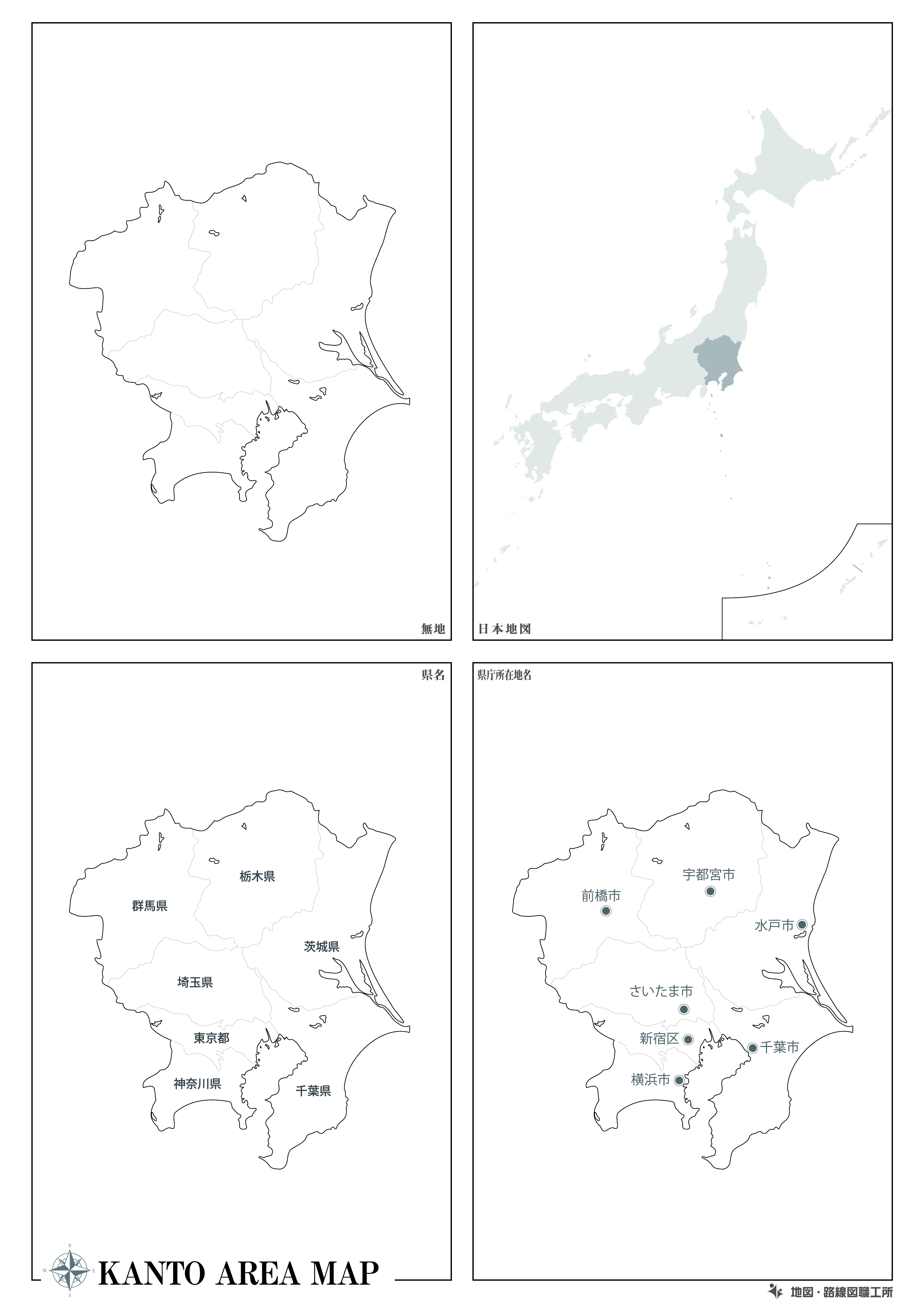

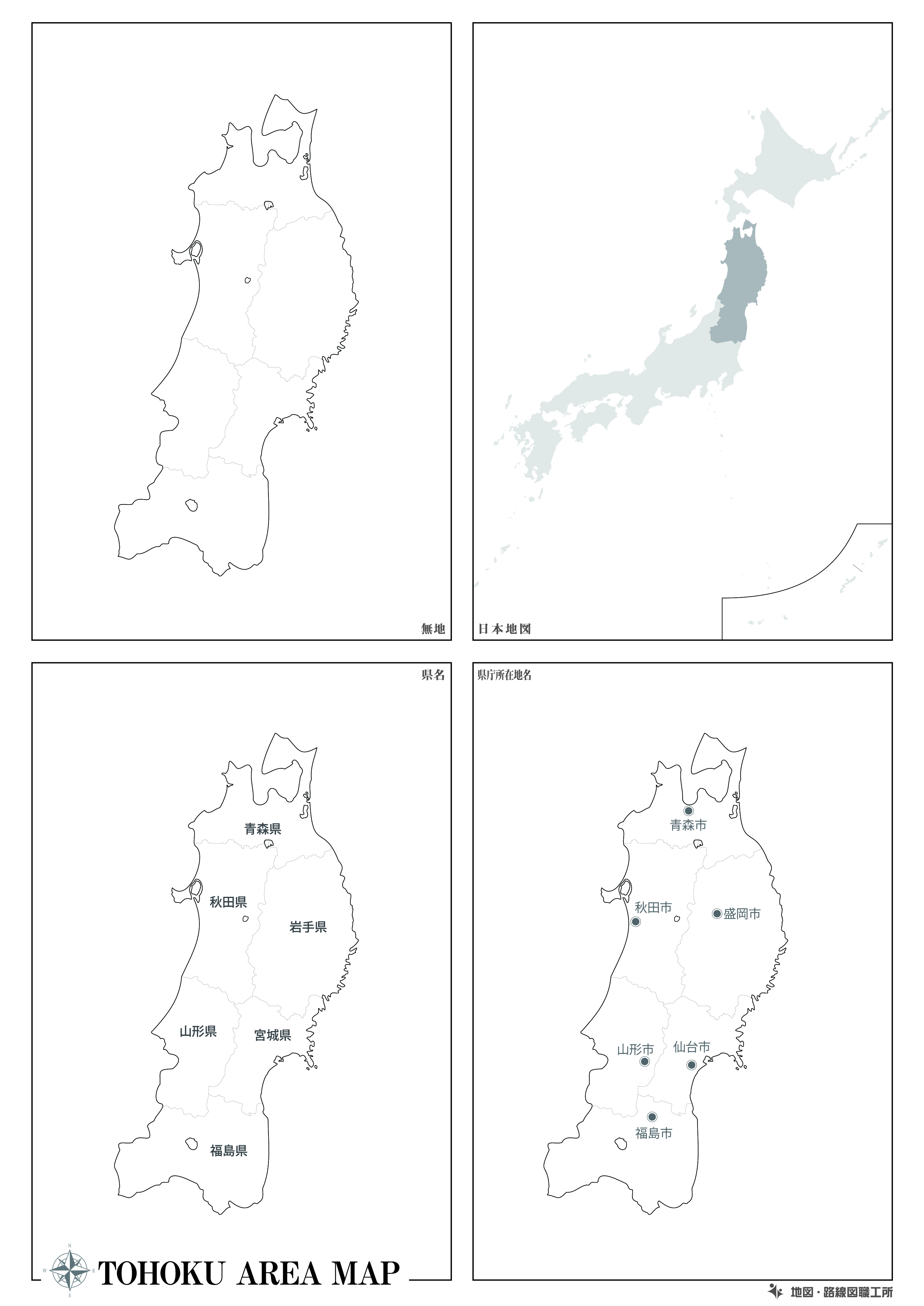

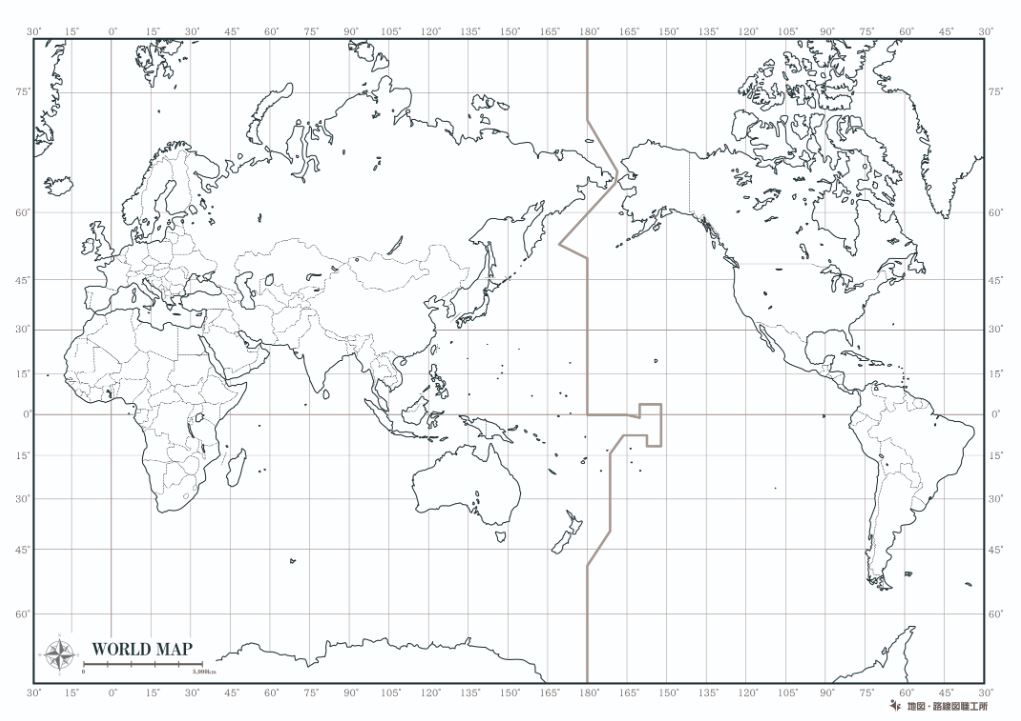

自動車工場は日本のどういった地域にあるのでしょうか。家の近くに工場があるという人はすぐにわかるかと思いますが、なかなかイメージが付かないかもしれません。意外に知られていないようですが、工場で完成した車は1台ずつ走って自動車販売店にやってくるわけではありません。一度に大量の車を運ぶため、船やトレーラーに載せられて運ばれます。また、輸出の際には必ず船で運ぶ必要がありますから、多くの自動車工場は沿岸部かそこからあまり遠くないところにあります。

ただし、大量消費地に近い関東地方では、内陸部にも多くの工場が立地している他、土地が安いことをから、東北地方の内陸部にもいくつか存在します。まずは都道府県別の自動車の生産台数を見てゆきましょう。

都道府県ランキング 自動車の出荷額 輸送用機器 ※バイクを含む

日本の工業を支える自動車の出荷額の都道府県ランキングを知ることで、見えてくることがあります。自動車は部品が多く、関連工場が集まり工業地帯になります。

1位 愛知県

ダントツの1位 愛知県豊田市を中心としたトヨタ工場などの影響。

※もともとは挙母市という名前でしたが、トヨタによって改名させられました。企業城下町の代表例で、この町のほとんどの人がトヨタ工場か関連工場で働いています。

2位 静岡県

静岡県浜松市のヤマハ(バイク)工場などの影響。二輪自動車、原動機付自転車の輸出量、輸入額においては日本トップです。浜松地域には二輪、四輪部品の仕分けや梱包、出荷など関連する会社がたくさんあります。

3位 神奈川県

神奈川県横須賀市の日産工場などの影響。ペリーの来航により貿易の中心となった神奈川県は、貿易港として栄えています。輸送用の自動車や鉄道車両は神奈川県の主軸産業です。

4位 群馬県

群馬県太田市のスバル工場などの影響。戦前は航空機を作る工場でした。水平対向エンジンを載せた振動の少ない自動車は、世界に誇る先端技術です。1945年まで東洋最大、世界でも有数の航空機メーカーがあった地で、開発力、技術力に優れています。

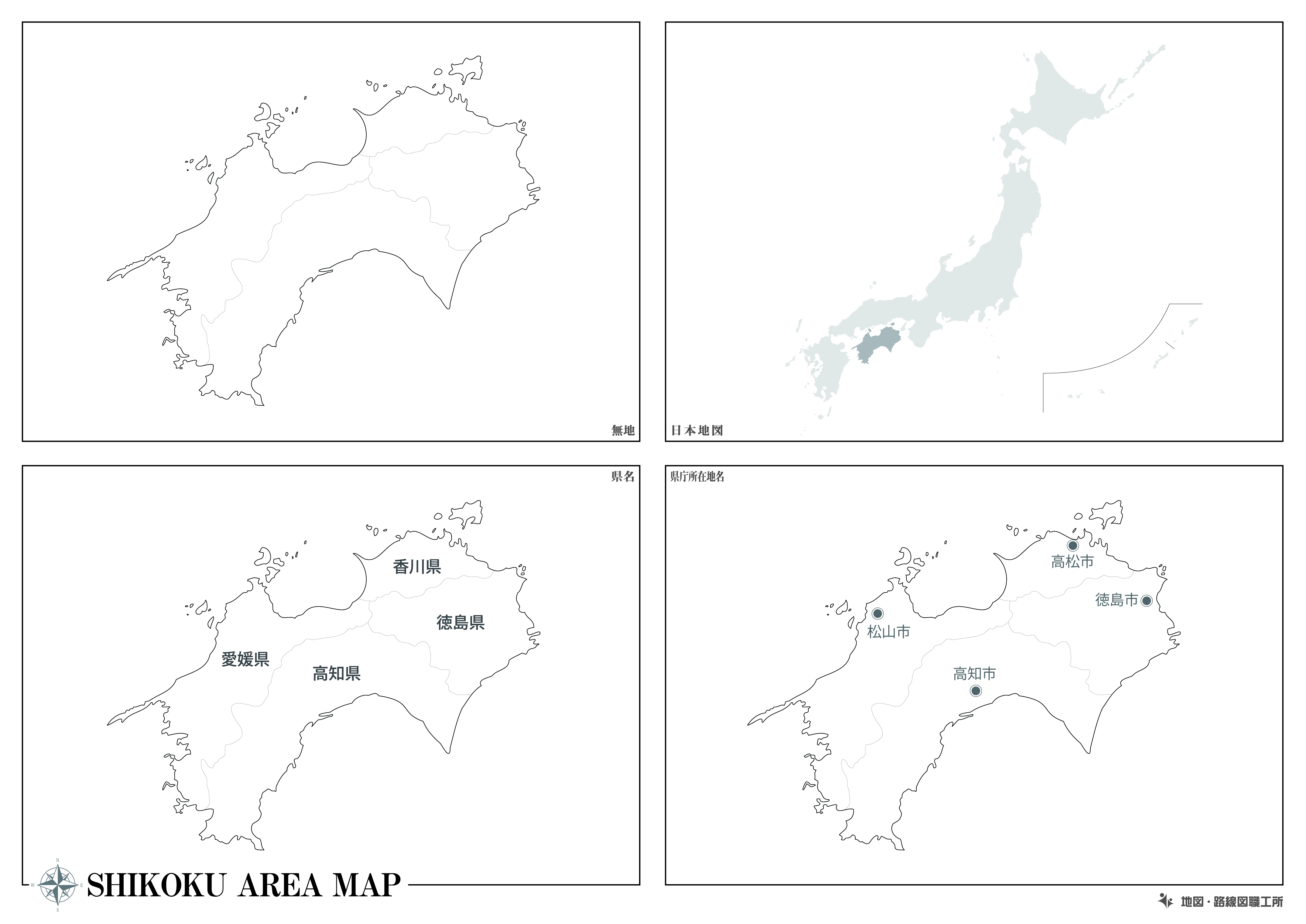

5位 広島県

広島県広島市のマツダ工場などの影響。政令指定都市で中国地方の経済の中心でもある広島県は、マツダの企業城下町が形成されており、自動車産業が中国地方の経済を支えています。

その他の覚えるべき都市

日本を支える自動車産業は、メーカーごとに工場を持ち都市ごと栄えています。代表的な都市は押さえておきましょう。

三重県鈴鹿市

ホンダ工場 鈴鹿サーキットでも有名ですね。自動車産業の企業をたくさん誘致し、関連のテーマパーク・鈴鹿サーキットでも有名です。鈴鹿市の産業は、自動車や鉄道車両などの関連の業種が70%を占めています。

福岡県苅田(かんだ)町

日産工場 マイナーな地名ですが、港・空港・高速道路インターチェンジが揃っており工場の集積地帯です。苅田町内に理工系の教育機関があり、若い働き手を確保しやすくなっています。福岡県が「北部九州自動車150万台先進生産拠点推進構想」を推進して、流通、人材育成に力を入れています。

岡山県水島市

三菱工場(主に軽自動車)。1943年に操業開始した三菱工場では、主に軽自動車、電気自動車を生産しています。敷地内にクルマづくりの全工程が集約されています。世界でも有数の一貫生産工場です。

自動車工場の立地

「自動車工場の立地」ポイント

まとめ

戦後の自動車産業と共に成長してきました。各メーカーの生産技術へのたゆまない努力の結果です。関連する工場が多く、日本経済に与える影響は非常に大きいものになっています。日本の経済の今を知るためにも、自動車産業への理解は欠かせません。また、地球環境問題や、少子高齢化問題など、自動車産業を取り巻く事情は刻々と変化しています。自動運転車も近い将来、実現されることでしょう。普段のニュースをよく見るなど、アンテナを張っていてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第20章の問題まとめ

Yotube動画で第20章『日本の自動車産業』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸