中学受験 地理シリーズ。第15回目は『日本の農業③ 畑作』です。

前回の講義『日本の農業② 稲作』では、米生産減少の背景について見てきました。今回からは日本の農業、畑作から日本の地理を見つめてみましょう。畑作とは畑で採れる野菜や果物を育てる農業です。ですから、様々な種類があり覚えることはいっぱいです。しかし、その地域の気候などに合わせ栽培されており、その地域の特産物となっている例も多くあります。ですから、その作物の特徴と地域の環境をリンクさせて覚えることが重要です。また米と同様に、普段から買い物をする際には親御さんが率先して子どもを誘い、店頭に並んでいる商品がどこからやってきたものなのか、しっかり観察させることが、この分野をマスターする最大の近道です。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

気候に合わせた野菜作り

中学受験において農業は頻出問題となっています。稲作だけでなく、畑作も重要ポイントです。主な野菜の生産地については上位3位までは押さえておきたいですね。

高原野菜(冬野菜)

高原野菜(冬野菜)とは、いわゆる葉ものの野菜、キャベツやレタス、白菜などを指します。葉ものの野菜は暑さに弱く、比較的涼しい地方で栽培されています。同時に鮮度が命です。

では、どのような地域で栽培されているのか考えましょう。

高原野菜 (冬野菜) の主な生産地

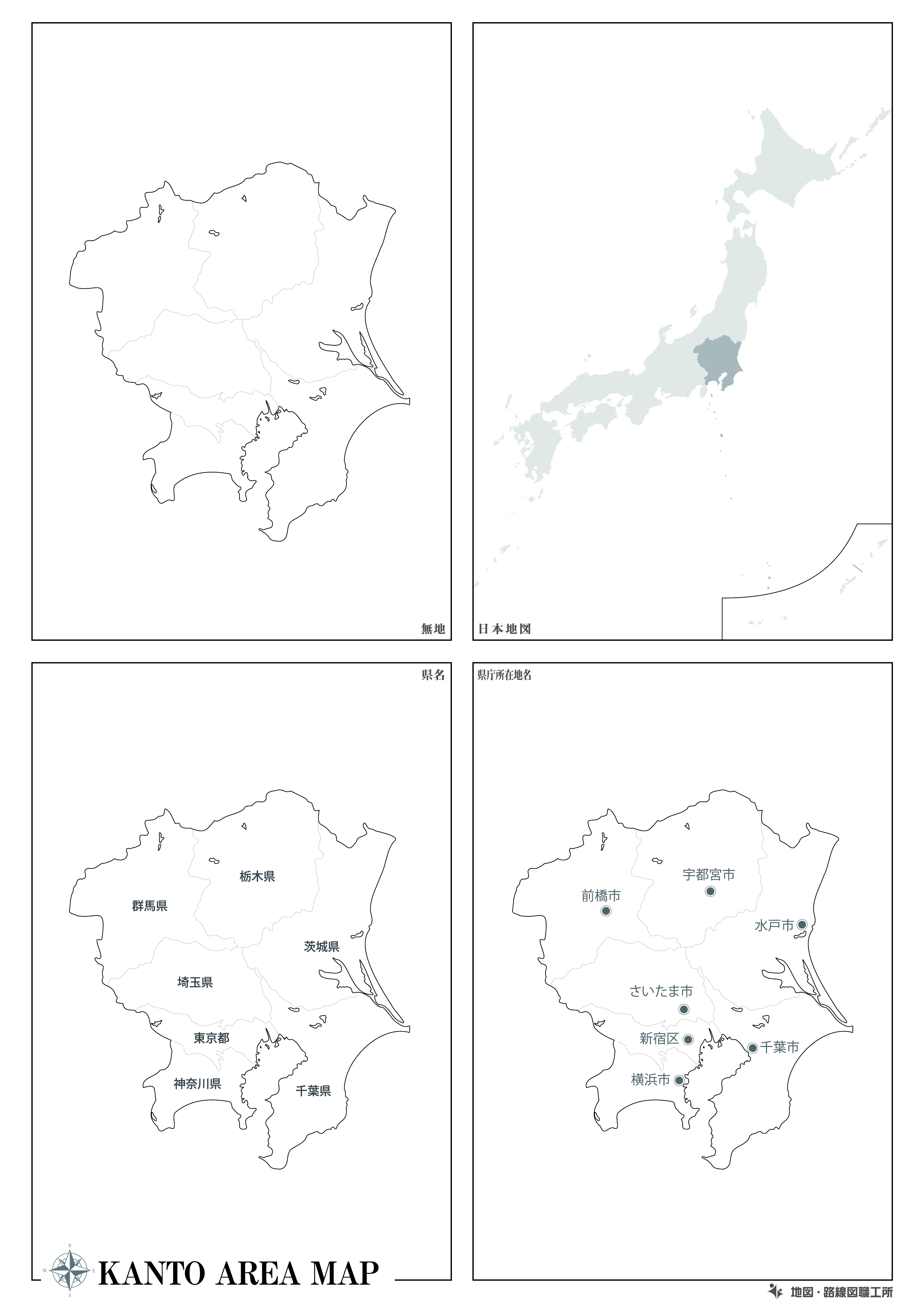

群馬県 嬬恋村(キャベツ)

群馬県の嬬恋村は標高700m〜1,400mの高原地帯で、6月〜9月の気温が15°C〜20°Cと涼しく、浅間山などの火山灰を含む排水の良い、栄養豊かな黒い土(黒ボク土)が畑に多く、夏から秋の収穫量は全国1位です。

群馬県 嬬恋村(キャベツ)

長野県 野辺山原(レタス)

長野県内の農地の約80%は、標高500m以上の高地にあります。冷涼な気候がレタスの栽培に適しており、日本全国でレタスの出荷量が1位となっています。

長野県 野辺山原(レタス)

高原野菜 (冬野菜) の収穫高ランキング

高原野菜とは、標高1000mを超える高原地帯の気候を利用して栽培される野菜を指します。主な野菜は、キャベツ、レタス、ハクサイです。それぞれの野菜の収穫量の上位の都道府県は覚えておきましょう。また、それぞれの生産地の工夫なども合わせて調べておきましょう。

キャベツ:1位 群馬県・2位 愛知県・3位 千葉県

レタス:1位 長野県・2位 茨城県・3位 群馬県

はくさい:1位 茨城県・2位 長野県・3位 群馬県

夏野菜

夏野菜とはトマトやピーマン、ナス、きゅうりなどの色鮮やかな夏に採れる野菜です。冷やし中華や夏カレーにのっている具材をイメージすれば簡単でしょう。当然、これらの野菜は暖かい地方で多くが栽培されています。

夏野菜の主な生産地

夏野菜の代表と言われる、ピーマン、なす、トマトについて主な生産地を押さえておきましょう。なぜ、その地で多く栽培されるのかという理由も絡めて覚えておくことで、発展問題にも対応できます。

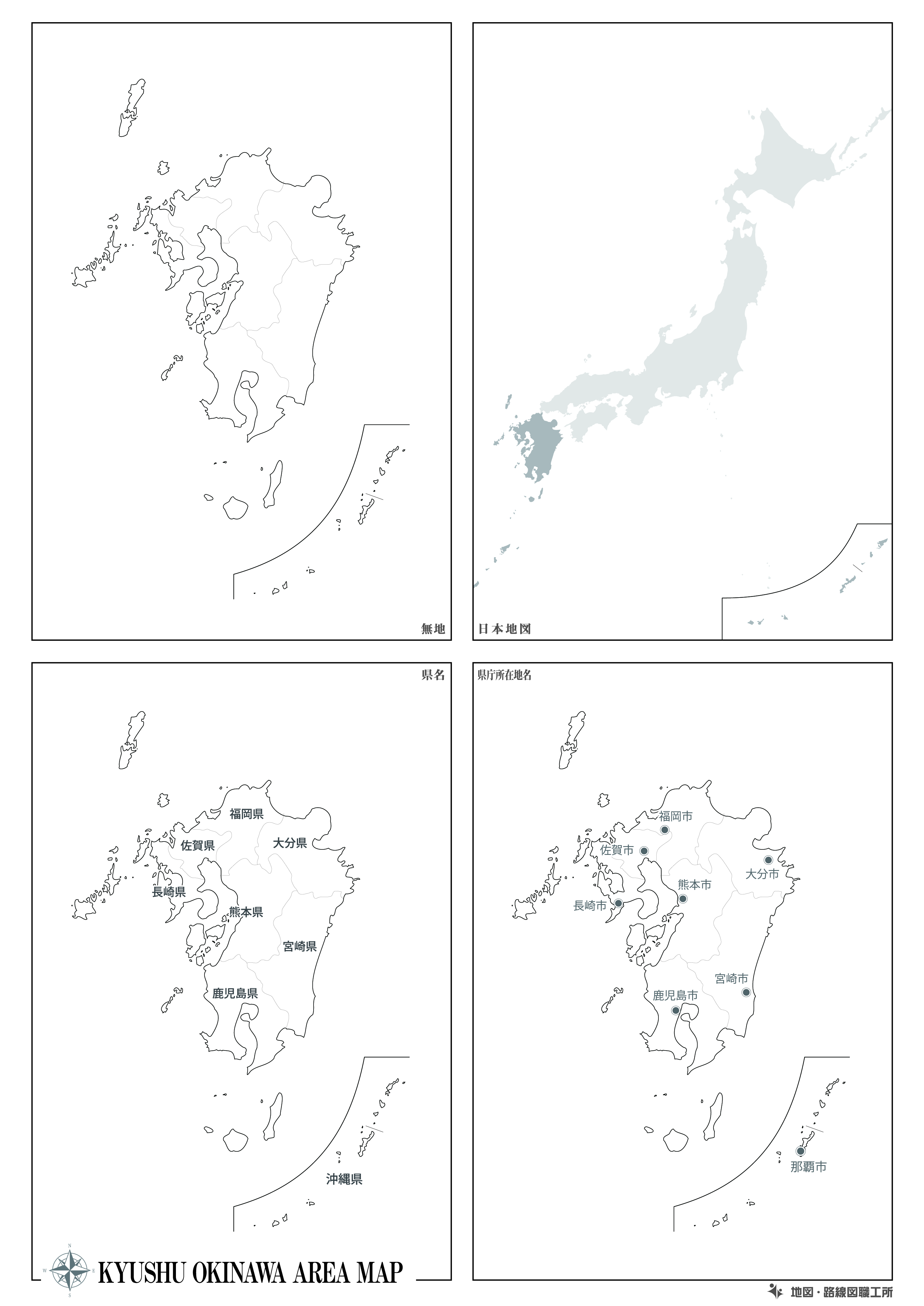

宮崎県 宮崎平野(ピーマン)

ピーマン

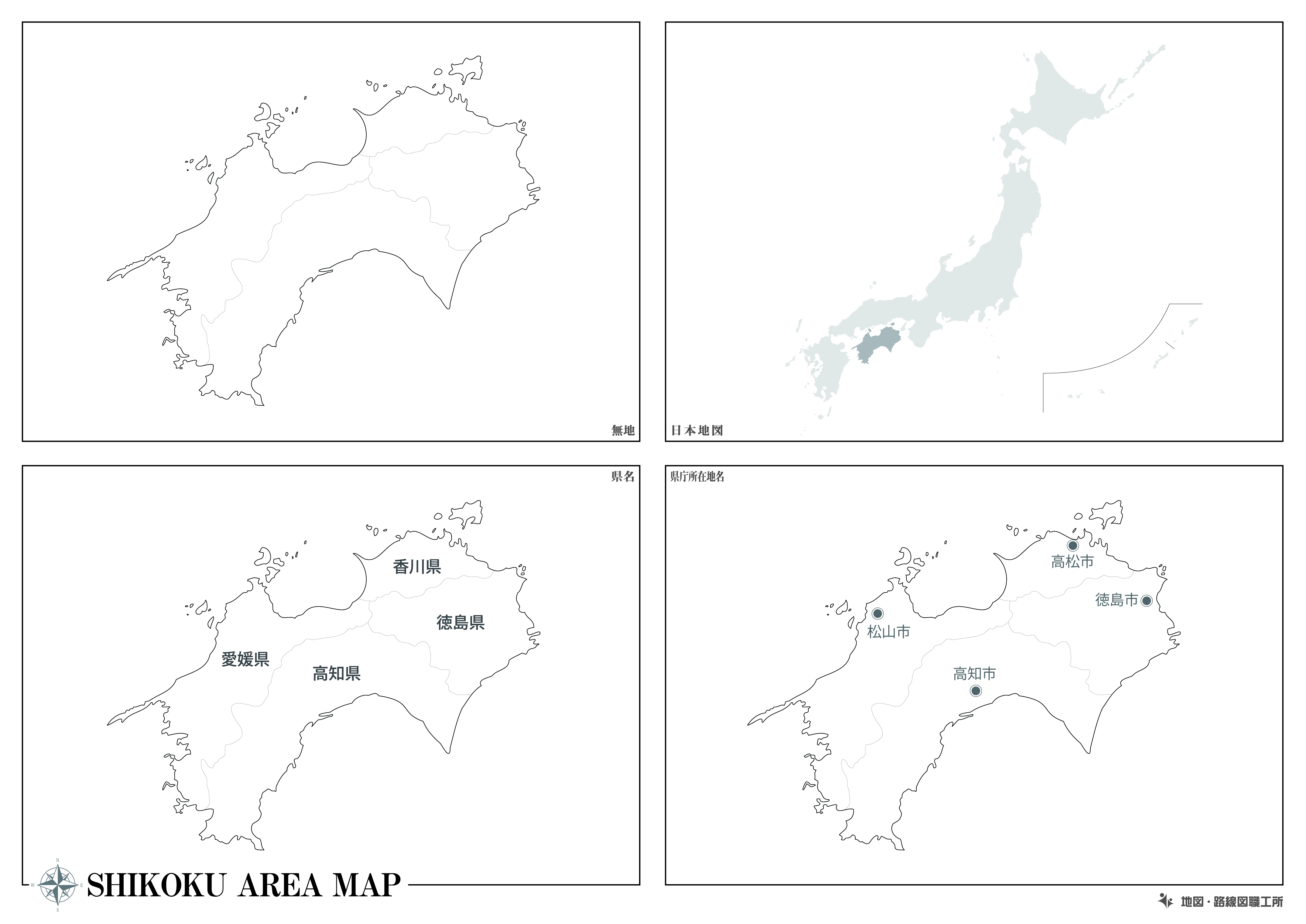

高知県 高知平野(なす)

なす

熊本県 熊本平野(トマト)

トマト

- 暖かい気候やビニールハウスを利用して出荷時期を早くする促成栽培を行う

(本来のシーズンとずらして出荷するので、高く売れる)。 - 九州、四国から大都市への輸送にはカーフェリーなども使われている。

夏野菜の収穫高ランキング

夏野菜の代表は、ピーマン、ナス、トマト、キュウリです。それぞれの野菜の収穫量の上位の都道府県は覚えておきましょう。また、それぞれの生産地の工夫なども合わせて調べておきましょう。

ピーマン:1位 茨城県・2位 宮崎県・3位 高知県

なす:1位 高知県・2位 熊本県・3位 群馬県

トマト:1位 熊本県・2位 北海道・3位 愛知県

きゅうり:1位 宮崎県・2位 群馬県・3位 埼玉県

土地に合わせた野菜作り・果樹栽培

野菜作りに欠かせないのは、土の状態です。地域ごとに地形の影響で土の状態は変わります。そのため、土地ごとに向き不向きの野菜がありますが、うまくその地域の土壌を生かして、その土地ならではの野菜を栽培しているケースもあります。主な野菜は、さつまいも、らっかせいです。それぞれの野菜の収穫量の上位の都道府県は覚えておきましょう。

「台地」の特徴と作物

地形を学習した際に、地域によっては水を得にくい場所もあることがわかりました。水を得にくければ、田んぼは作れませんし、一般的な野菜は育ちません。その一つが台地です。台地とは川によって削られ、平野よりも一段高いところにある平地です。これらの土地で栽培されている作物は、生育にあまり水を必要としないものです。

主な台地

- 鹿児島県 シラス台地 ※さつまいも生産量日本一

- 静岡県 牧ノ原台地 ※茶の生産量日本一

- 下総台地 千葉県 ※らっかせい生産量日本一

※茶:工芸作物

食品や工業製品の原料として利用するために栽培される作物

収穫高ランキング

さつまいも:1位 鹿児島県・2位 茨城県・3位 千葉県

らっかせい:1位 千葉県・2位 茨城県

「盆地」の特徴と作物

盆地という地形を覚えていますか?

周囲を山に囲まれた地形で、中央高地など標高の高いところに多く存在します。水を得ることは出来ますが、周囲を山に囲まれているため、降水量が少なく、また昼と夜の寒暖差が激しいのも特徴です。盆地ではこのような気候の特徴を利用して、果樹栽培が盛んです。雨が多いと根が腐りやすく、また寒暖の差は甘みを生み出すからです。

主な盆地

- 山梨県 甲府盆地 ※ぶどう・もも生産量日本一

- 山形県 山形盆地 ※おうとう(さくらんぼ)生産量日本一

- 長野県 長野盆地 ※りんご生産量第二位

※りんご生産量日本一は 青森県 津軽平野

収穫高ランキング

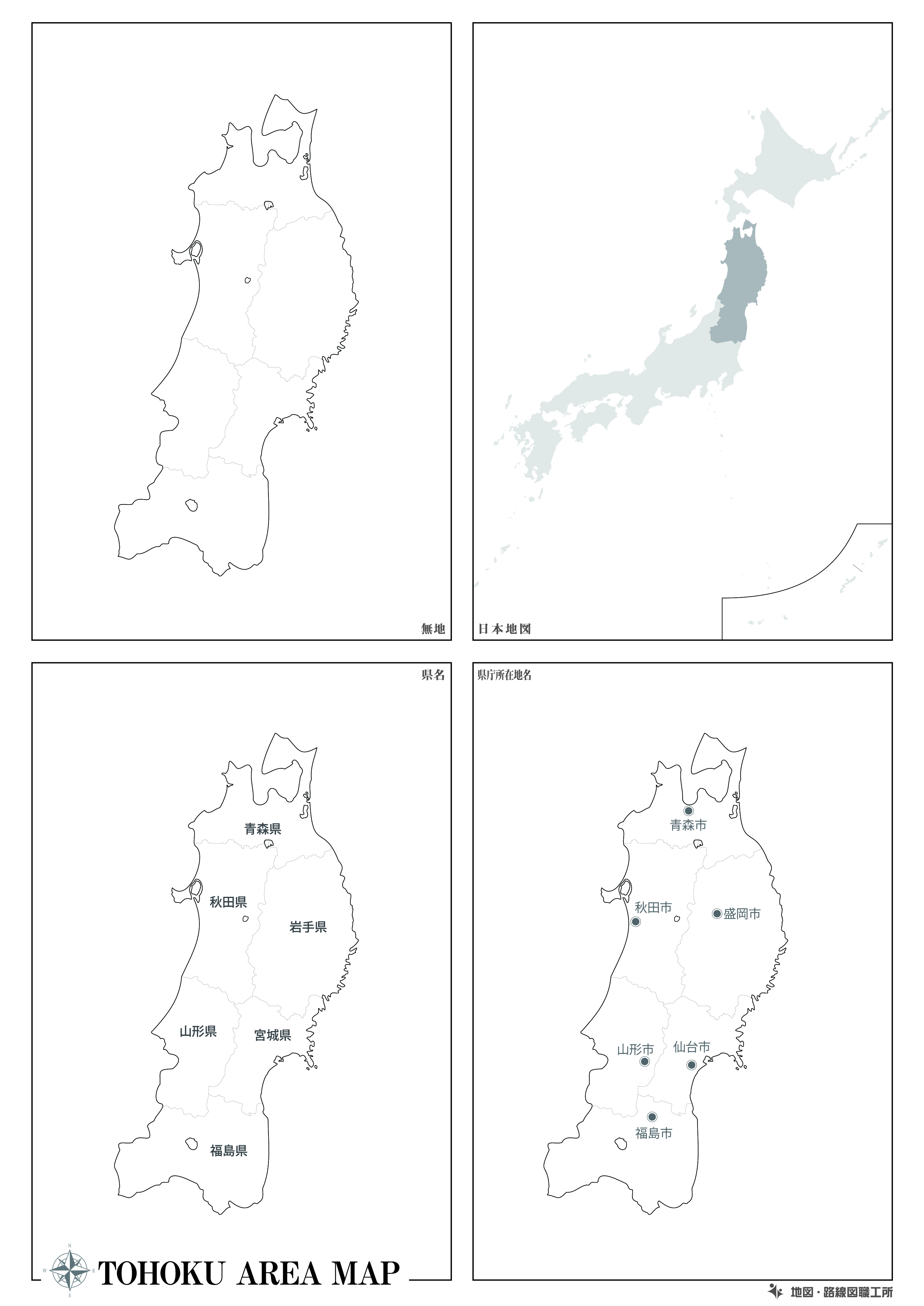

りんご:1位 青森県・2位 長野県・3位 岩手県

ぶどう:1位 山梨県・2位 長野県・3位 山形県

もも:1位 山梨県・2位 福島県・3位 長野県

おうとう:1位 山形県

「大都市近郊」の特徴と作物

その土地が大都市に近いことで、特徴的な農業が成り立つ場合もあります。大消費地に近い為、新鮮な状態で出荷出来たり、輸送コストが安く済むというメリットがあります。関東地方でも、都心を離れると案外、畑が広がっていることに気づくはずです。このような大都市近郊で行われている農業を近郊農業と呼びます。比較的値段の安い野菜が栽培されています。

収穫高ランキング

ねぎ:1位 千葉県・2位 埼玉県・3位 茨城県

ほうれんそう:1位 千葉県・2位 埼玉県・3位 群馬県

きゅうり:1位 宮崎県・2位 群馬県・3位 埼玉県

小松菜:1位 茨城県・2位 埼玉県・3位 福岡県

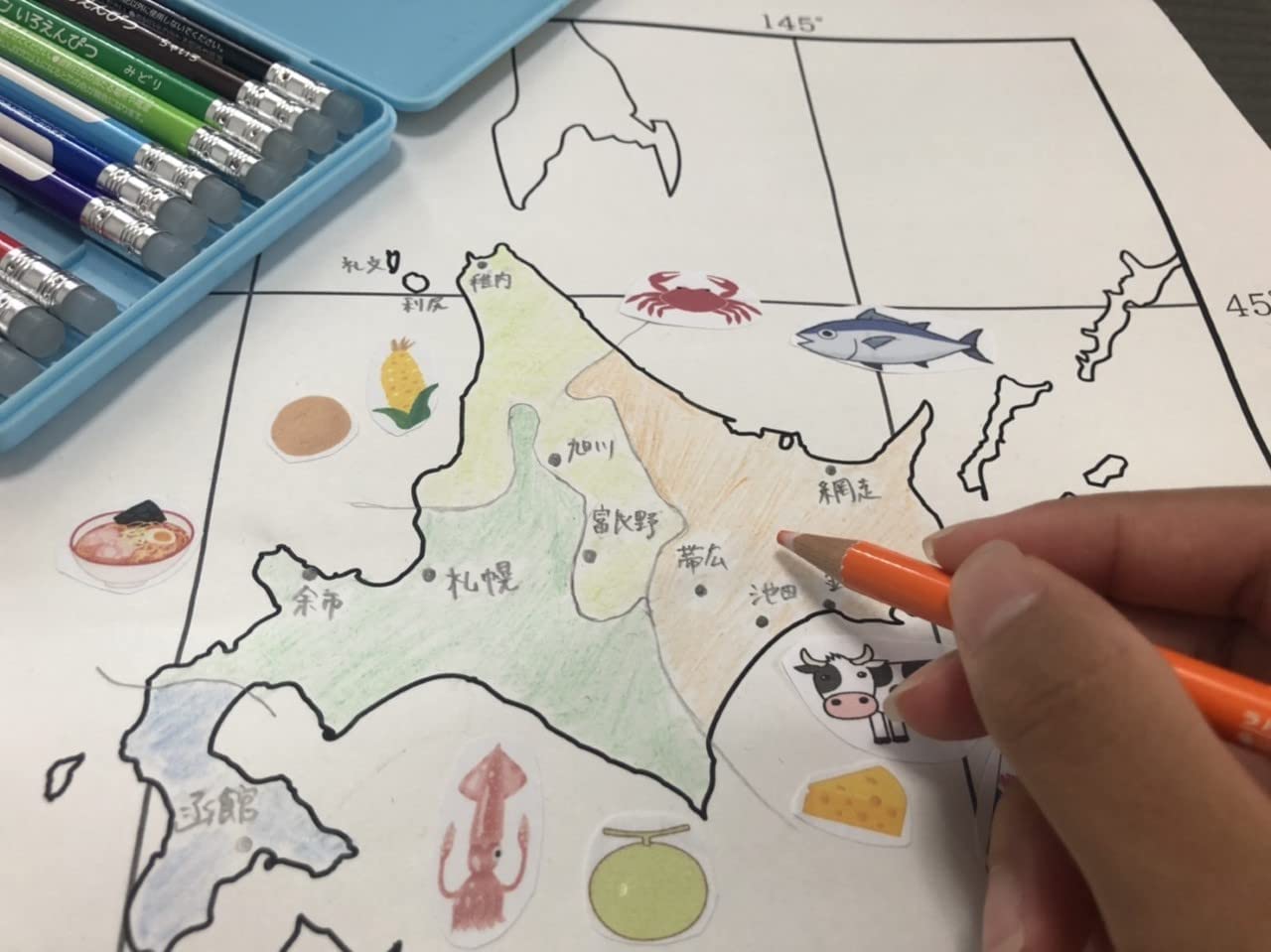

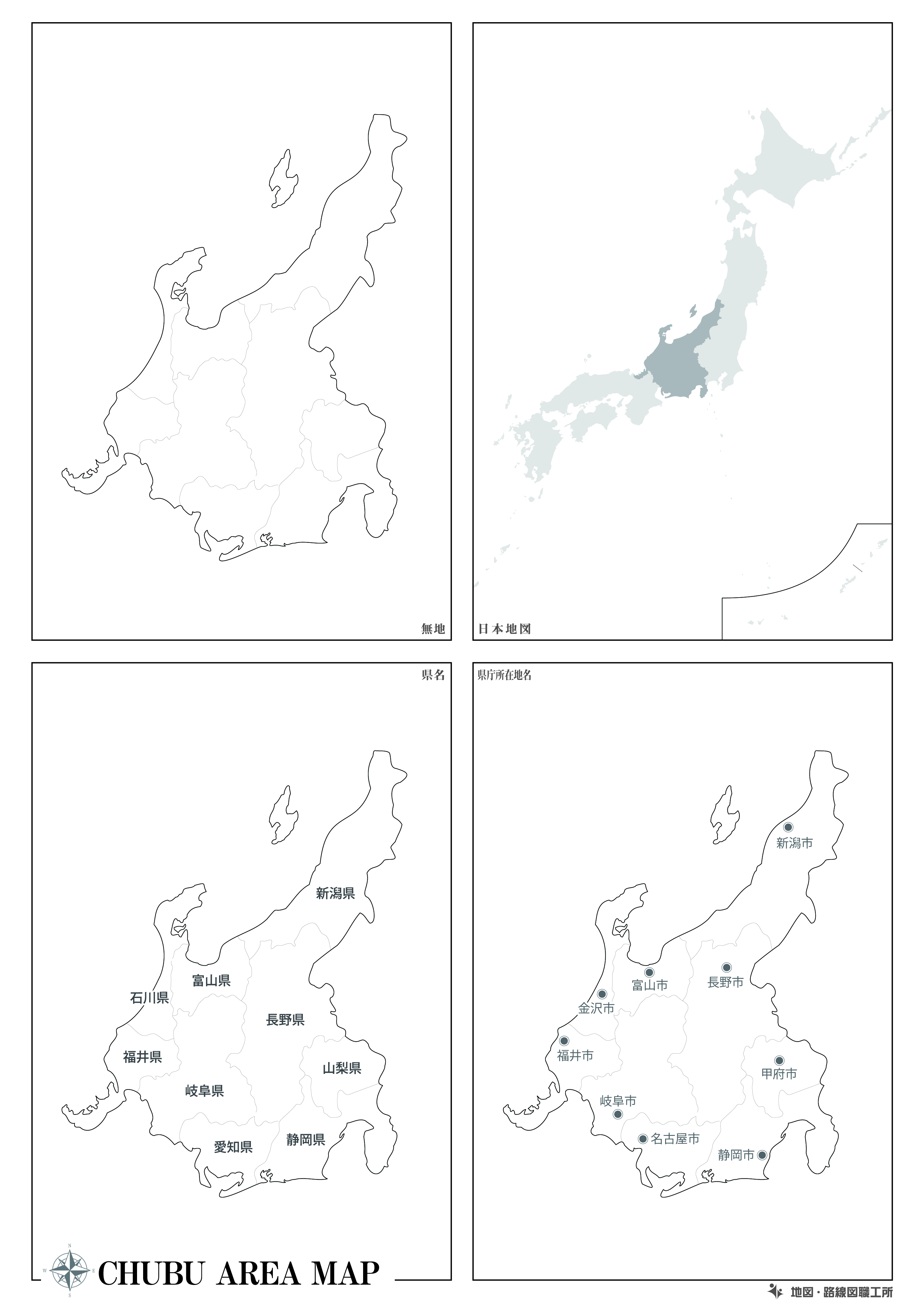

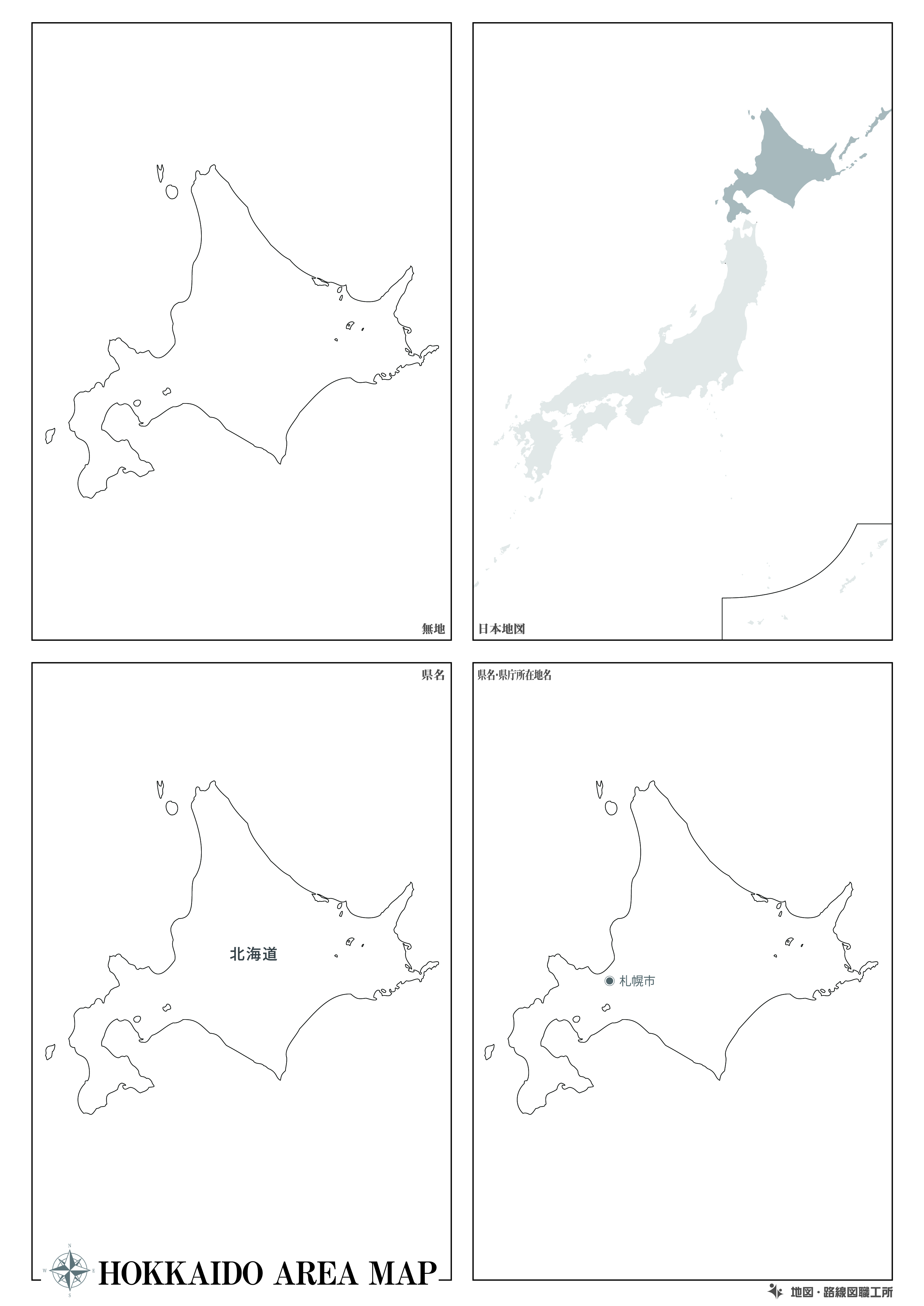

「北海道」の特徴と作物

北海道では比較的涼しく降水量が少ないという気候的要因だけではなく、広大な農地を活かして、本州とは全く異なる農業が営まれています。北海道の平均的な耕地面積は約115万haと全国平均の10倍近い面積を誇っています。北海道を除いた地域では、農業だけでは家計が成り立たず、副業を行う兼業農家が大半を占めますが、北海道では主業農家が7割以上を占めます。これは明治時代以降に、アメリカなどの大農法を手本に開拓されたことによります。そのため、北海道の農業は大規模で専業的という特徴を持っているのです。

クラーク博士(札幌農学校)

「少年よ大志を抱け」の言葉でも有名なクラーク博士こと、ウィリアム・スミス・クラークは明治時代に日本の近代化のため、「お雇い外国人」として欧米の先進技術や学問等を取り入れるために雇われた人物の1人です。明治政府が雇用した外国人の約半数はイギリス人でしたが、北海道開拓の分野で雇われたのはアメリカ人のクラーク博士でした。

- 北海道の主な畑作地は十勝平野!

北海道の主な作物

日本の農地面積の25%を占める広大な大地を持つ北海道では、冷涼な気候を生かして多くの作物が栽培されています。北海道の主な作物について見ていきましょう。砂糖の原料となるてんさい、小麦、大豆、そば、とうもろこし、じゃがいも、にんじん、たまねぎなどです。

てんさい(ビート) ※砂糖の原料

てんさい(ビート)

小麦

小麦

大豆

大豆

そば

そば

とうもろこし

とうもろこし

じゃがいも

じゃがいも

にんじん

にんじん

たまねぎ

たまねぎ

このように北海道で生産されている作物は、穀物と呼ばれるような小麦、芋、豆、雑穀が多いのも特徴です。日本の穀物はほとんどが外国からの輸入に頼っていますが、北海道は数少ない国内での産地になっています。小麦・じゃがいも・たまねぎの生産量は北海道が70%前後の圧倒的シェアを誇っており、てんさいは北海道以外ではほとんど栽培されていません。

収穫高ランキング

北海道で作られている主な作物の大豆、そば、とうもろこし、じゃがいも、にんじん、たまねぎについて、それぞれの収穫高のランキングをしっかりと覚えておきましょう。それぞれ1位は北海道ですが、他の上位の都府県も合わせて覚えておけば、グラフや表問題や穴埋め問題の際に、どの作物を指しているのか差別化ができます。

大豆:1位 北海道・2位 宮崎県

そば:1位 北海道・2位 長野県

とうもろこし:1位 北海道・2位 千葉県

じゃがいも:1位 北海道・2位 鹿児島県・3位 長崎県

にんじん:1位 北海道・2位 千葉県

たまねぎ:1位 北海道・2位 佐賀県

「鳥取砂丘周辺の農業」の特徴と作物

まるで砂漠のような景色の広がる鳥取砂丘。周辺の土地にもこの砂が堆積しており、水はけがよく農業が難しい土地になっています。そのため、防砂林で砂の飛散を防ぎ、スプリンクラーを設置して水をまくなどして、農地化しています。比較的に水が少なくても育つ、以下の作物が生産されています。

鳥取砂丘周辺の主な作物

豊富な資源を持つ日本海に面し、中国山脈に囲まれた鳥取砂丘は、らっきょう、日本なし、すいかなどの作物が採れます。砂丘ならではのキメの細かい土壌を生かした作物を生産しています。特徴的な土壌ですので、出題時にすぐに読み解くことが大事です。

らっきょう ※生産量日本一

らっきょう

日本なし ※生産量第6位

日本なし

すいか ※生産量第5位

すいか

収穫高ランキング

和なしとも呼ばれる日本なしは、害虫に弱く手間がかかるので栽培難易度の高い果物ですが、暑さや寒さに強いので比較的、全国で栽培されています。梨の品種は幸水、新高梨のような赤梨系と二十世紀梨、菊水のような青梨系があります。

日本なし:1位 千葉県 2位 長野県 3位 茨城県 4位 福島県 5位 栃木県 6位 鳥取県

その他の覚えるべき作物と地域

日本で栽培されている作物の中には、地域ごとに特徴が現れたポイントとなる作物があります。中学受験で覚えておくべき作物は以下に挙げる作物です。これらの作物は各地域の伝統的な産業や文化となり、地域を支える作物の一つとなっているものが多いです。

主な作物

次にあげる作物は、地域の特性がよく出ているものです。みかん、いちご、いぐさ、たばこ、茶、こんにゃくいも、さとうきび、てんさいなどは、問題を解く際のキーポイントとなる作物となります。作物ごとに上位の産地は合わせて覚えておきましょう。

みかん

1位 和歌山県・2位 静岡県・3位 愛媛県

みかん

- いずれも太平洋側の日当たりの良い斜面で栽培されている。愛媛県の段々畑での栽培が有名だが、徐々に減少している。

いちご

1位 栃木県 (品種:とちおとめ)・2位 福岡県 (品種:あまおう)

いちご

いぐさ ※畳の原料(産地 – 熊本県)

いぐさ

たばこ ※たばこの原料(産地 – 熊本県・沖縄県など)

たばこ

茶 ※(産地 – 静岡県・鹿児島県・三重県など)

茶

下記の記事、2019年のお話ですが参考までに紹介しておきます。

こんにゃくいも ※こんにゃくの原料(産地 – 群馬県)

こんにゃくいも

さとうきび ※砂糖の原料(産地 – 沖縄県)

さとうきび

てんさい(ビート) ※砂糖の原料(産地 – 北海道)

てんさい(ビート)

関連問題プリント 畑作がさかんな地域

まとめ

かなり駆け足で日本の農作物を見てきました。種類が多すぎて目が回ってしまうかもしれません。しかし、安心してください。このカリキュラムでは、地理の学習を終える前に、もう一度地域別学習の時間を設けています。それまでに今回学んだことを頭の隅に入れておいてください。まだまだ受験本番までの準備期間です。頑張ってこれらを覚えるのももちろんですが、普段の生活で野菜や果物の産地をチェックするなどして、自然に頭に定着させてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第15章の問題まとめ

Yotube動画で第15章『日本の農業』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸