中学受験 地理シリーズ。第27回目は『北海道の自然・歴史・産業』です。

前回の講義『日本の交通の歴史 – 狭くなる日本、近づく世界2』では、航空と海運のメリット・デメリットを見てきました。今回から、いよいよ日本地理の総まとめに入っていきます。第1回は北海道地方です。北海道にはどんな山脈があり、どんな産業が盛んだったでしょうか?思い出しながら勉強を進めて下さい。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

北海道の「自然環境」

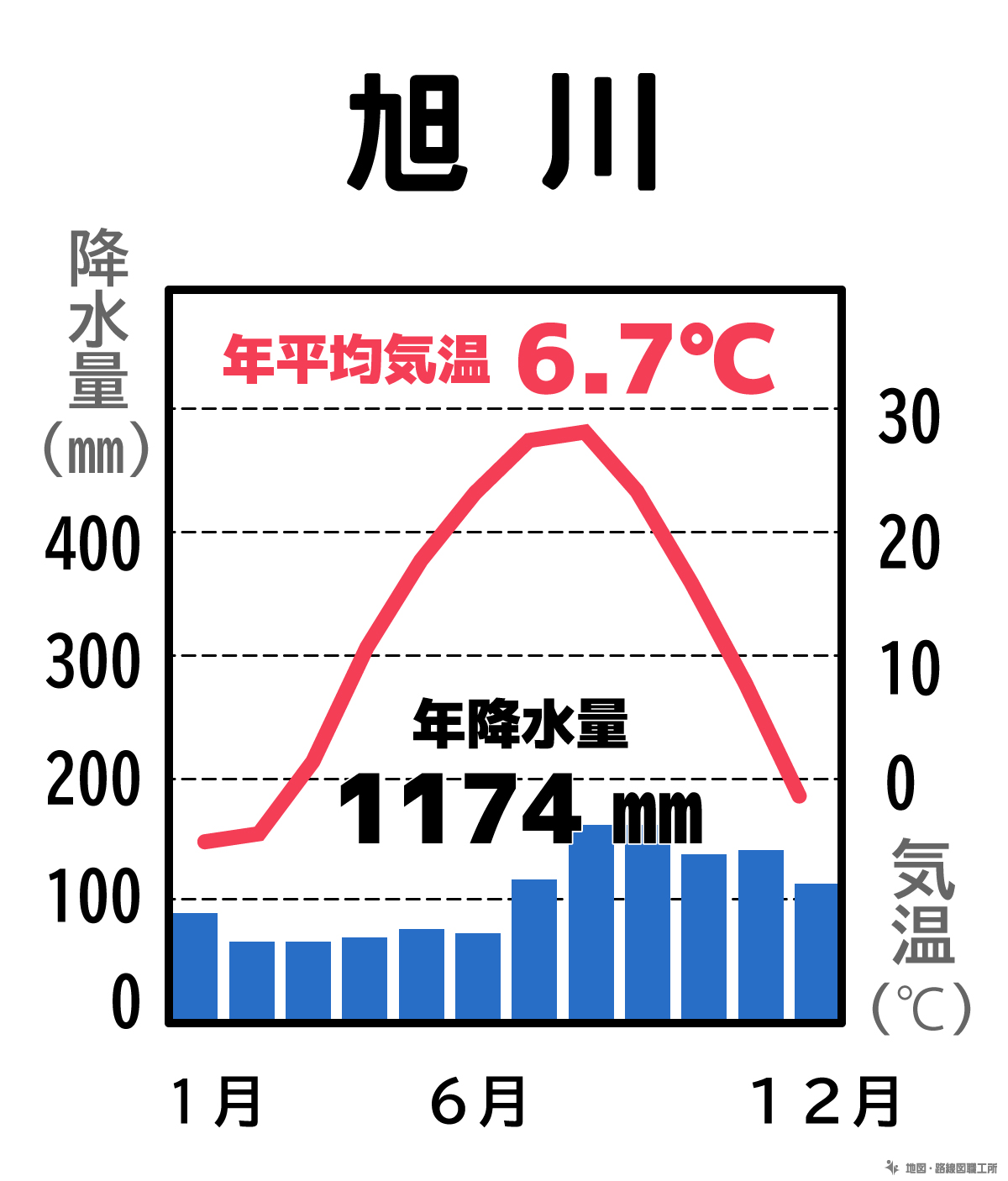

北海道の地形や気候を見ていきましょう。北海道は、本州に比べて冷涼で少雨であることがポイントとなります。年間平均気温は5〜10度、年平均降水量は700〜1700mmです。冬期には、1日の平均気温が0度以上になるところはなく、オホーツク海が流氷で覆われる積雪寒冷の地となります。知床半島は2005年の7月17日にユネスコ、世界自然遺産に登録されました。

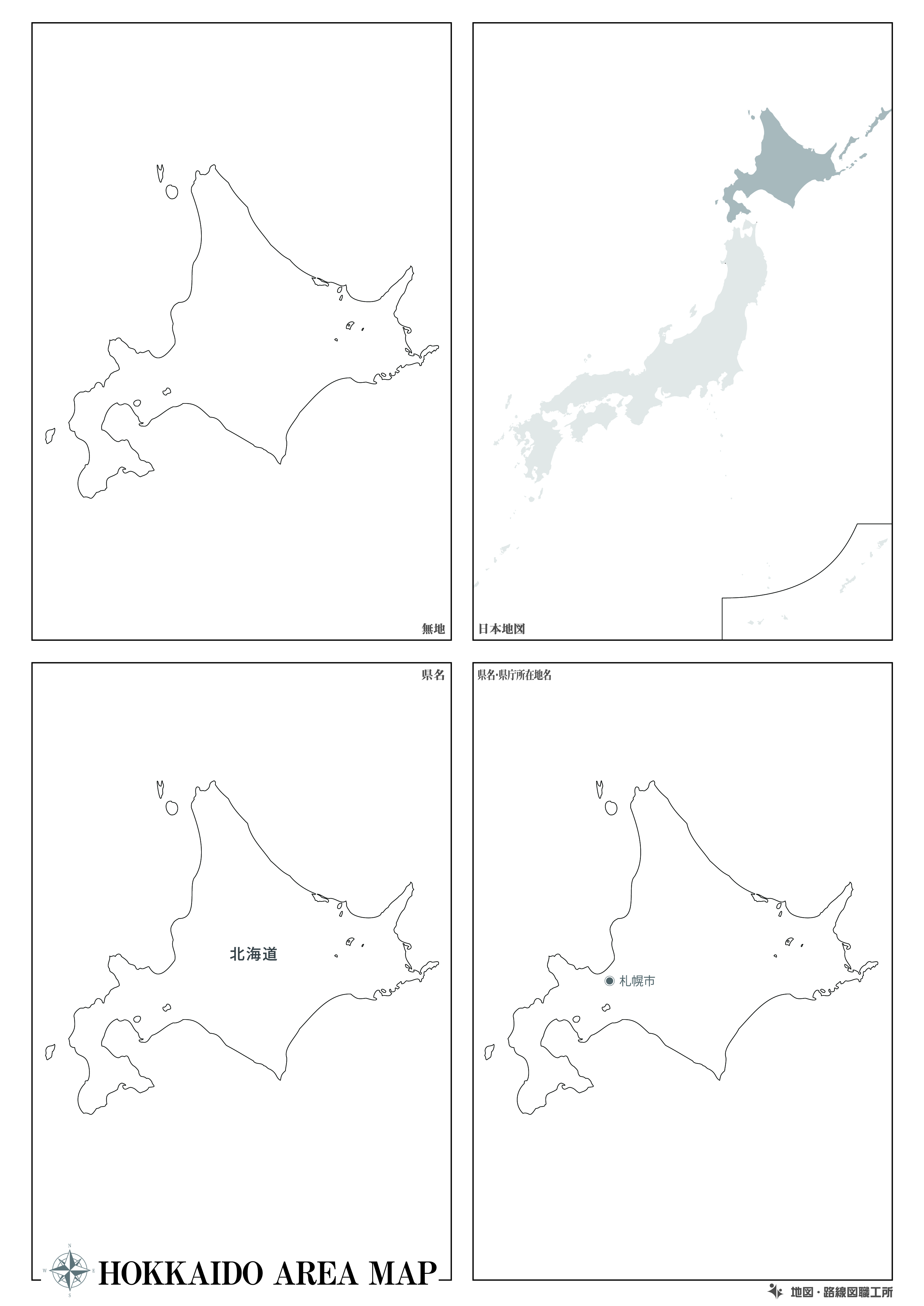

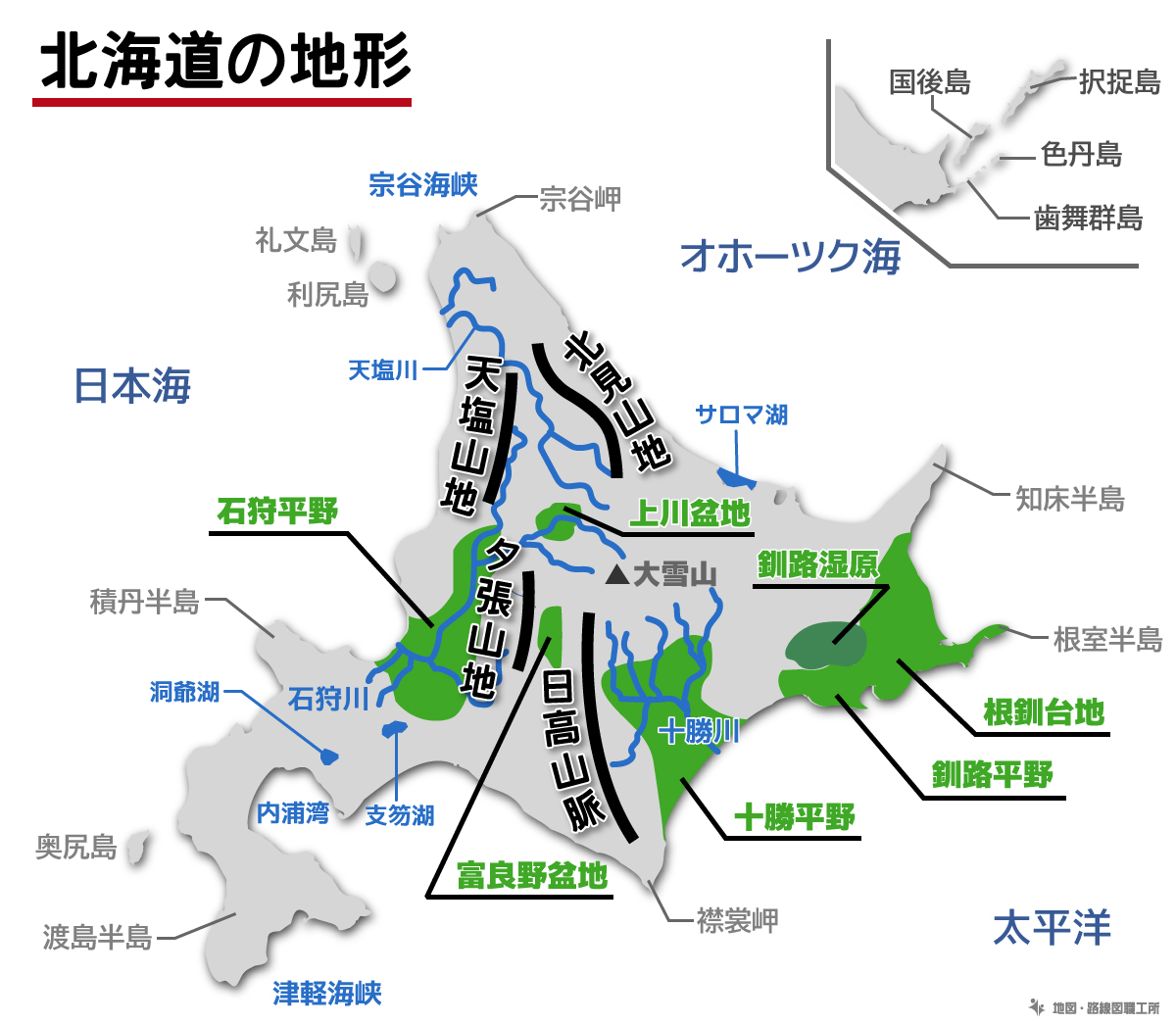

北海道の地形

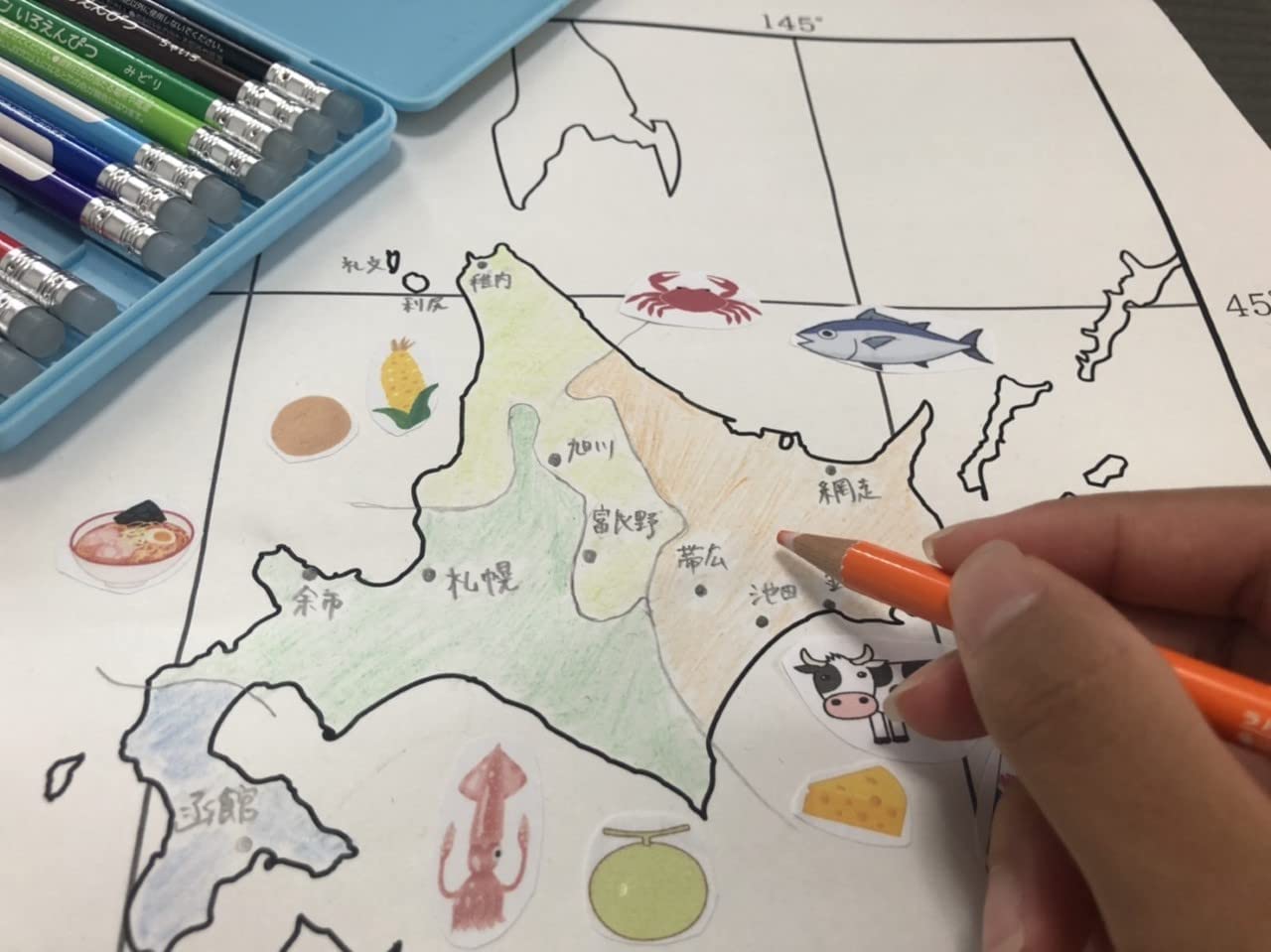

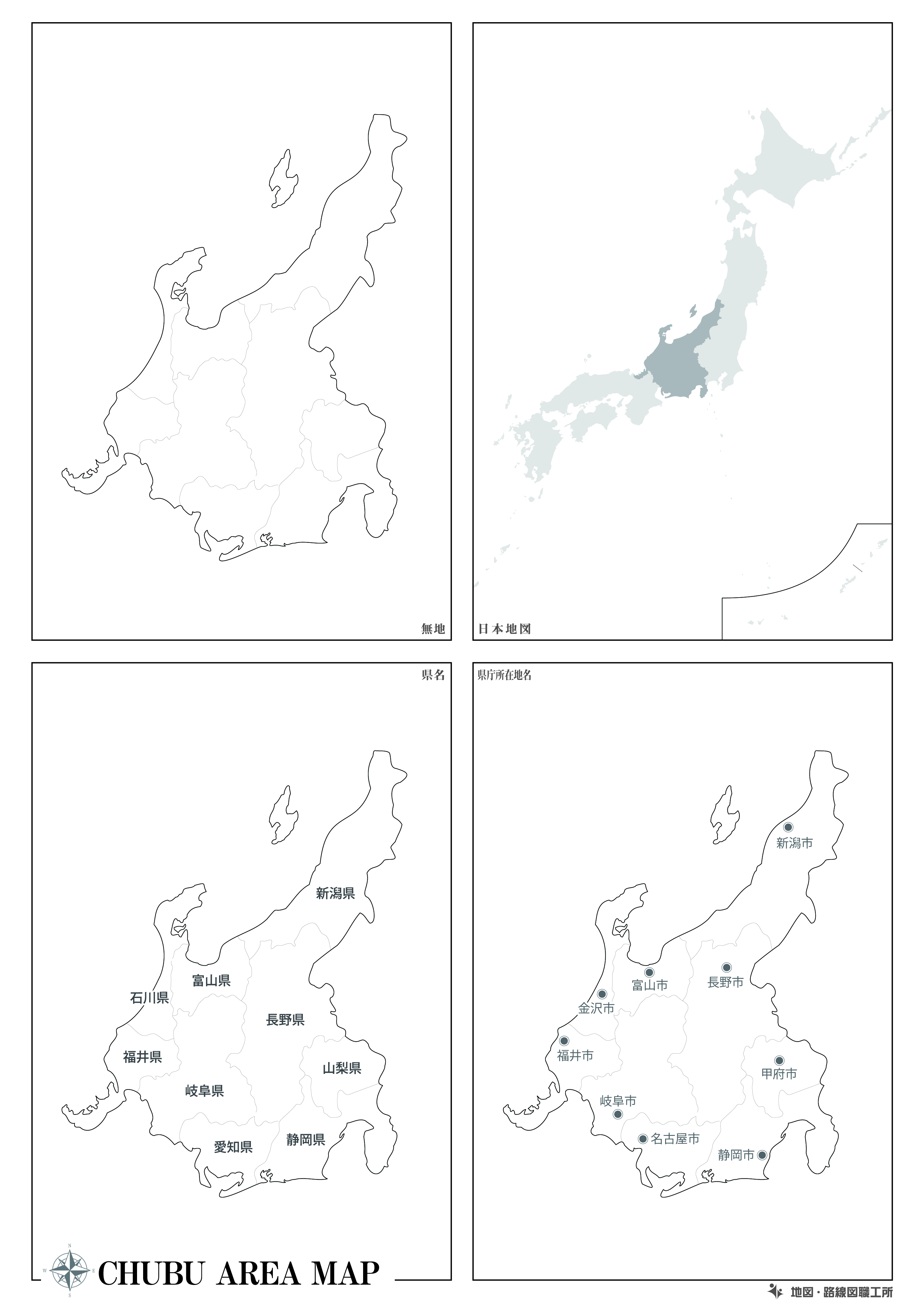

北海道のほぼ中央には南北に4つの山地・山脈が連なっています。北側が北見山地・天塩山地・日高山脈・夕張山地です。その間に大雪山や上川盆地があります。石狩川下流には稲作が盛んな石狩平野、十勝川下流には畑作の盛んな十勝平野、東部の釧路と根室の間には酪農な盛んな根釧台地が広がっています。

↑北海道の地形↑

北方領土

千島列島に位置する国後島・択捉島・色丹島・歯舞群島は北方領土と呼ばれ、ロシアによって占拠されています。日本政府は長年に渡り返還交渉を進めていますが、進展は見られません。

関連記事【中学受験 地理1】地球上の日本の位置 – 東西南北の端・緯度経度・時差

北海道の気候

冷帯(亜寒帯)に属し、1月と12月の月平均気温が0度を下回ります。梅雨や台風の影響を受けず、6月・7月の降水量が少なくなっています。太平洋側は夏に濃霧が発生し、冷害が起こることもあります。冬のオホーツク海沿岸には流氷も押し寄せます。

↑旭川の雨温図↑

関連問題プリント 北海道地方の地形・農林水産業

北海道の「歴史」

北海道の歴史と文化を見てみましょう。13世紀頃から北海道は蝦夷地(えぞち)と呼ばれ、先住民アイヌ民族独特の文化の時代が続きました。明治2年に新政府は蝦夷地を北海道と改名し、屯田兵制度を設けて開発に着手しました。現在は人口194万人余りの政令指定都市の札幌を擁する都市に発展しています。

蝦夷地とアイヌ文化

明治時代以前の北海道は蝦夷地と呼ばれ、アイヌの人々が独自の文化をもって暮らしてきました。現在でも地名の多くにアイヌ語の名残が残っています。しかし、アイヌ語は文字を持たず、口承によってのみ受け継がれてきたため、消滅の危機に瀕しています。また、アイヌの歴史や文化について日本国民の幅広い理解が進んでいないという事情もあることから、2020年に白老町に国立民族博物館等の施設から成る、民族共生象徴空間「ウポポイ」が開業しました。

開拓は明治時代から

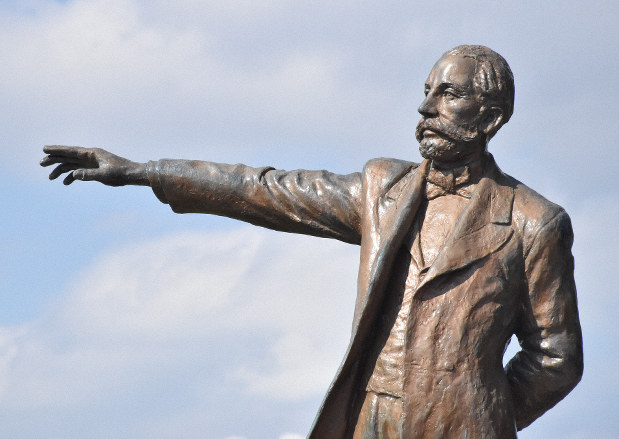

江戸時代、渡島半島に松前藩が置かれ、本州の人間が徐々に蝦夷地を支配するようになります。開拓が本格的に始まったのは明治時代からで、北海道開拓使が設置されました。世界最先端の知識や技術を取り入れるため、主にアメリカなどから78名のお雇い外国人が招かれ、農業や炭坑開発、鉄道などの分野で活躍しました。札幌農学校の初代校長、クラーク博士は特に有名です。

クラーク博士像

また、開拓及び警備のため、屯田兵と呼ばれる兵士が配置されました。

北海道の「農業」

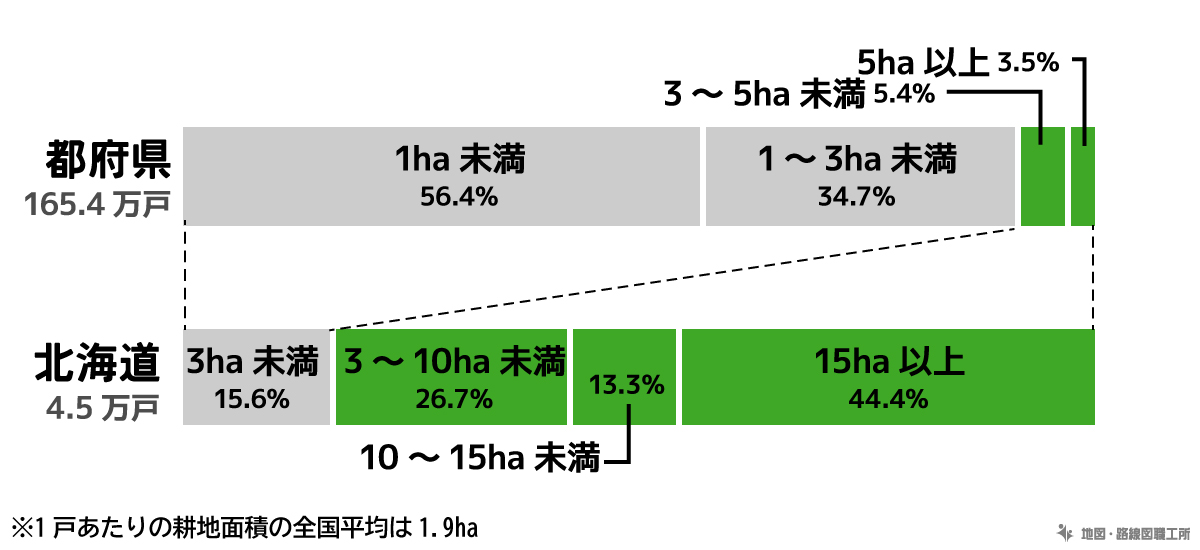

農家一戸当たりの平均面積が広く、機会を取り入れた大規模な農業を行っており、多くの作物で生産量日本一になっています。冷涼な気候に恵まれた北海道は、広大な平野を活かして大規模な農業が行われています。実に日本の約4分の1を占める農地面積を持っています。日本の食料基地というべき生産量を誇り、小麦、大豆、インゲン豆、ばれいしょ、玉ねぎ、アスパラガス、生乳は国内生産1位です。

↑一戸当たりの農耕平均面積↑

稲作

石狩平野や上川盆地で盛んです。石狩平野では排水や客土により、農業に適さない泥炭地の土地改良が行われました。稲は元々高温多湿の土地の植物であるため、品種改良によって、北海道でも育つように工夫されています。北海道の米の収穫高は都道府県別で第二位です。

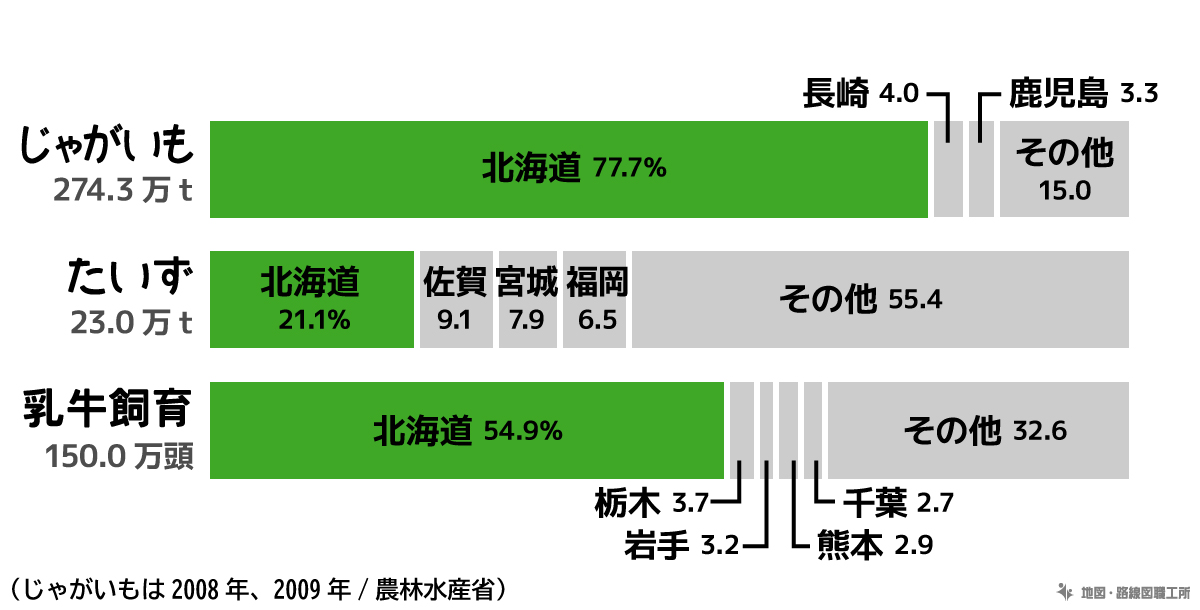

畑作

十勝平野が中心で、じゃかいも、てんさい(さとうだいこん)、小麦、だいずなどの生産が盛んで、いずれも日本一の収穫高を誇っています。土地の養分が偏ることによって発生する連作障害を防ぐために、年ごとに異なる作物を植える輪作が行われています。

酪農

乳牛の飼育頭数が日本一で、乳製品の生産量が多くなっています。夏に濃霧が発生し、畑作や稲作に適さない根釧台地にはパイロットファーム(実験農場)が設置され、新酪農村として、大規模な酪農地帯になりました。

↑北海道の農業生産↑

北海道の「漁業」

釧路や根室の港を基地として、オホーツク海やベーリング海で、さけやます、にしん、かに、すけとうだらを捕る北洋漁業と呼ばれる遠洋漁業が盛んでしたが、排他的経済水域(200カイリ漁業専管水域)の設定で、漁場が狭まり、漁獲量は減っています。北海道では古くから、さけの習性を利用した栽培漁業もおこなわれていましたが、現在ではホタテ(汽水湖であるサロマ湖が有名)やこんぶなどの養殖も増えています。

関連問題プリント 北海道地方の地形・農林水産業

北海道の「工業」

かつては多くの炭鉱が存在し、石炭が産出されていましたが、主要燃料が石油に切り替わったこと、また外国産の安い石炭におされて、ほとんどの炭鉱は閉山しました。現在は苫小牧の製紙・パルプ工業や室蘭の鉄鋼業が有名です。

関連問題プリント 北海道地方の工業

世界遺産など

北海道の大自然は、世界遺産やラムサール条約に登録されています。日本には25件の世界遺産があります。そのうち、北海道には2つの世界遺産があります。2005年に知床半島が自然遺産として登録されました。2021年には、縄文遺跡が文化遺産として登録されています。縄文遺産は、北海道だけでなく、青森、岩手、秋田なども含む遺跡群です。

知床(知床半島)

知床半島

2005年に世界自然遺産としての登録が決定しました。知床半島は北半球における流氷の南限であり、流氷が運大量の植物性プランクトンから、多様な生態系がもたらされています。また、火山活動により形成された知床連山や多様な湿原・湖沼など様々な優れた自然美を有していることから登録が決定しました。

釧路湿原

釧路湿原

1980年、日本で最初のラムサール条約登録地になりました。ラムサール条約とは水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約のことで、釧路湿原は主にタンチョウなどの繁殖地、休息地になっています。

都市と交通

他地域のと結びつきを見てみましょう。北海道は広大な面積を要しています。札幌は、人口194万人を超える政令指定都市です。広大でありながらも、明治時代以降に計画的に形成された都市であるために、碁盤の目のように整った街路となっています。

青函トンネル

青函トンネル

1988年に開通。鉄道専用の海底トンネルで、北海道の農産物輸送になくてはならない存在です。津軽海峡をはさんだ青森県青森市と北海道函館市が鉄道で結ばれました。現在は北海道新幹線と共用になっており、新幹線と貨物列車の速度差が問題になっています。

新千歳空港

新千歳空港

北海道の玄関口。東京~札幌間の航空旅客輸送量は日本一です。

札幌市

札幌市

北海道の県庁所在地かつ、唯一の政令指定都市で、企業の支社や支店が集まります。ビールや乳製品などの食料品工業も盛んです。将来的に北海道新幹線が札幌まで延長されます。

関連問題プリント 新幹線と鉄道

関連問題プリント 高速自動車道

関連問題プリント 橋とトンネル

関連問題プリント 航空交通

まとめ

「試される大地」とも謳われる北海道。寒さの中、不毛な土地の農地に変え、開拓時代の昔から、北海道の人々は過酷な環境下で、常に挑戦をしてきました。本州とは異なる特徴的な産業が根付いています。一方で、炭鉱の閉山により主要産業が消え、苦しむ地域も存在します。また、北海道全体で過疎化は加速しており、鉄道やバス路線の廃止も増え、社会インフラを支えていくことが厳しくなりつつあります。今もなお試され続けている土地、それが北海道です。新型コロナウイルス感染拡大で、外国人観光客が消え、有名観光地も苦しんでいます。本州とは異なる特殊な環境下にある北海道を、今後どのように発展させていけばよいのか、皆さんも考えてみてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第27章の問題まとめ

Yotube動画で第27章『北海道の自然・歴史・産業』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸