中学受験 地理シリーズ。第8回目は『気候の原因とそれを決めるもの』です。

前回の講義『日本の川・台地・平野』で学んだ川や平野で、地名の暗記はひとまず終了です。今回からはここまでに覚えた内容を活用し、日本各地の気候を考えてみましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

気候の三要素

まずは理科の範囲でもありますが、気候は何によって影響されるのでしょうか。基礎条件として3つ要素が存在します。それが気温・湿り気(降水量)・風です。

しかし、今は社会の時間です。では、さらに追及し、気温は何によって変わるのでしょうか?

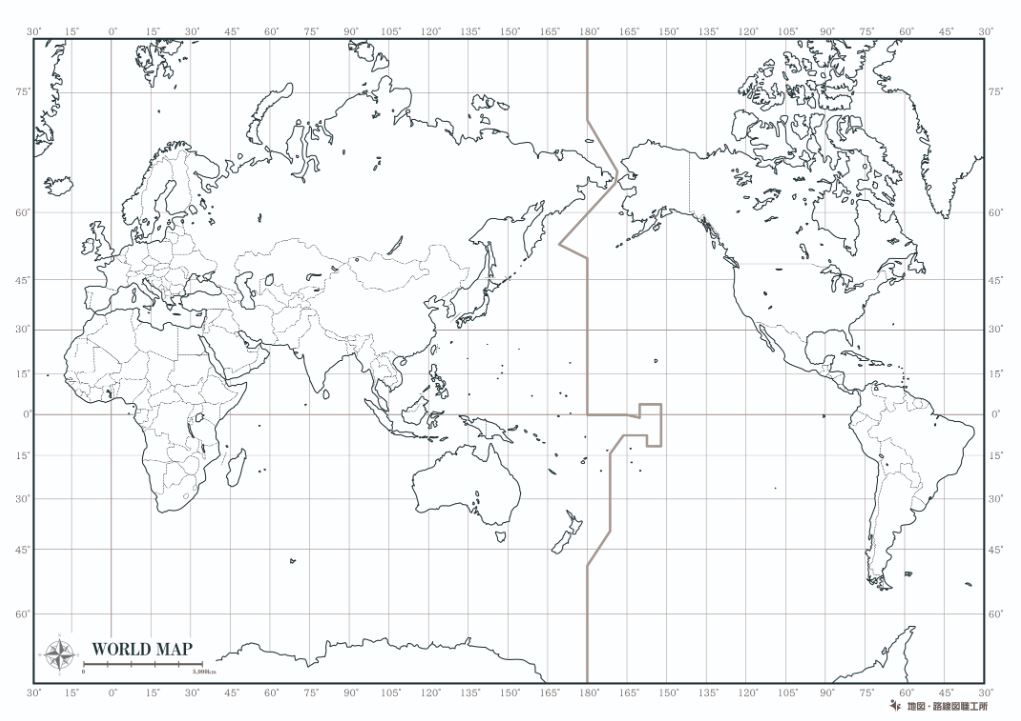

実は皆さん、1つは知っているはずです。緯度ですね。低緯度(赤道に近づくほど)ほど暑く、高緯度(極に近づくほど)ほど寒くなります。もちろん、それだけではありません。それぞれを詳しくみてゆきましょう。

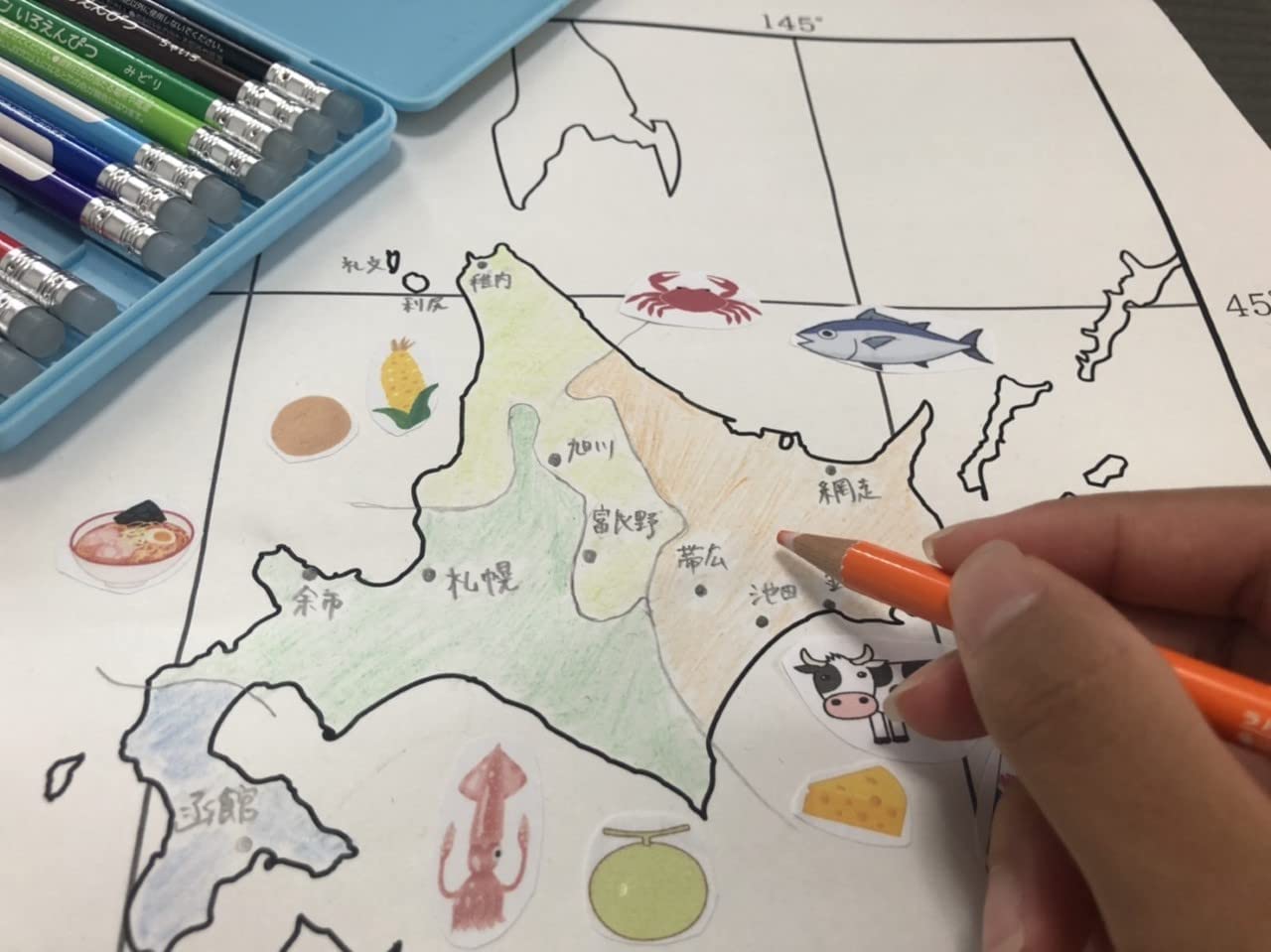

緯度経度のお話は『地球上の日本の位置 – 東西南北の端・緯度経度・時差』で説明してますのでご覧ください。

気温を決めるもの

緯度によって気温が変わるのは、太陽光の入射角度によって、光の入ってくる量が変わるからです。日本のような中緯度地域では季節によって太陽の入射角度が変わるため、四季のある気候となります。このような地域は主に温帯と呼ばれている気候区分に属します。

- 温帯の気候の特徴:はっきりとした季節がある!

ただ、それ以外にも気温を決める要素はたくさんあります。そのうち、中学受験地理で必要な要素は「地形・海洋・標高」の3つです。この先、気候に関する問題を解くときには日本のそれぞれの都市がどのような場所に位置しているかをよく、考える必要があります。

色々な温帯の気候

- 温暖湿潤気候 夏の降水量が多い一般的な温帯の気候。日本はこれ。ただし、一部を除く。

- 地中海性気候 夏の降水量が特に少ない。大陸からの乾いた風が吹くため(地形要因)。

- 西岸海洋性気候 緯度が高い割に暖かい。近くを流れる暖流が影響(海洋要因)。

- 高山気候 特殊な気候(温帯に分類はされていない)。緯度に関わらず、標高が高い地域の気候。 年間通して涼しい(標高要因)。

日本国内でもこれら要因が影響している特徴的な気候も存在します。

風と降水量

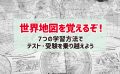

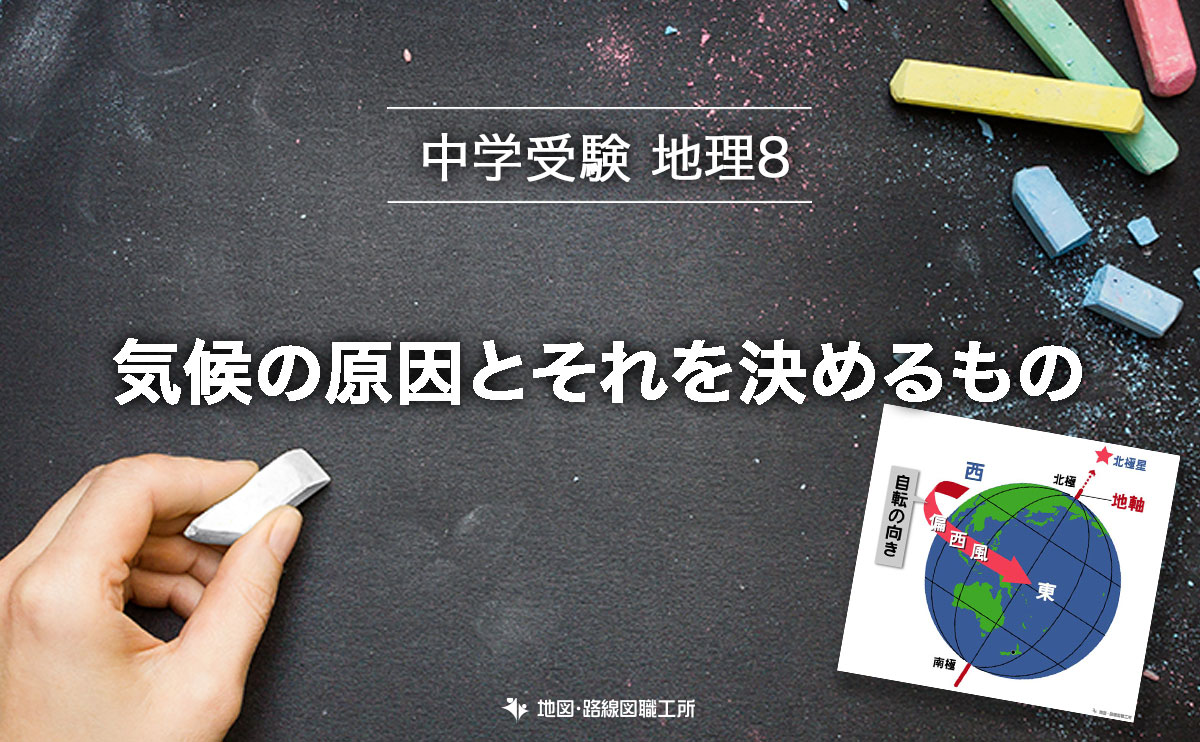

単に風と言っても様々ですが、日本ではおおよその風向きは決まっています。夕方、西の空を見れば明日の天気がわかるとされていますが、それは日本では雲が西から東に流れてくるからです。このように中緯度地域で常に西から東に吹いている風を偏西風と言います。西から東に吹くのは地球の自転の影響です。

地球の自転

しかし、これとは別に、日本には季節によって向きの変わる季節風と言うものが存在します。この季節風は暖かい海を渡ってくることから、湿り気を帯びており、日本各地の降水量に特に影響します。

- 日本の気候では偏西風よりも季節風が重要!

偏西風

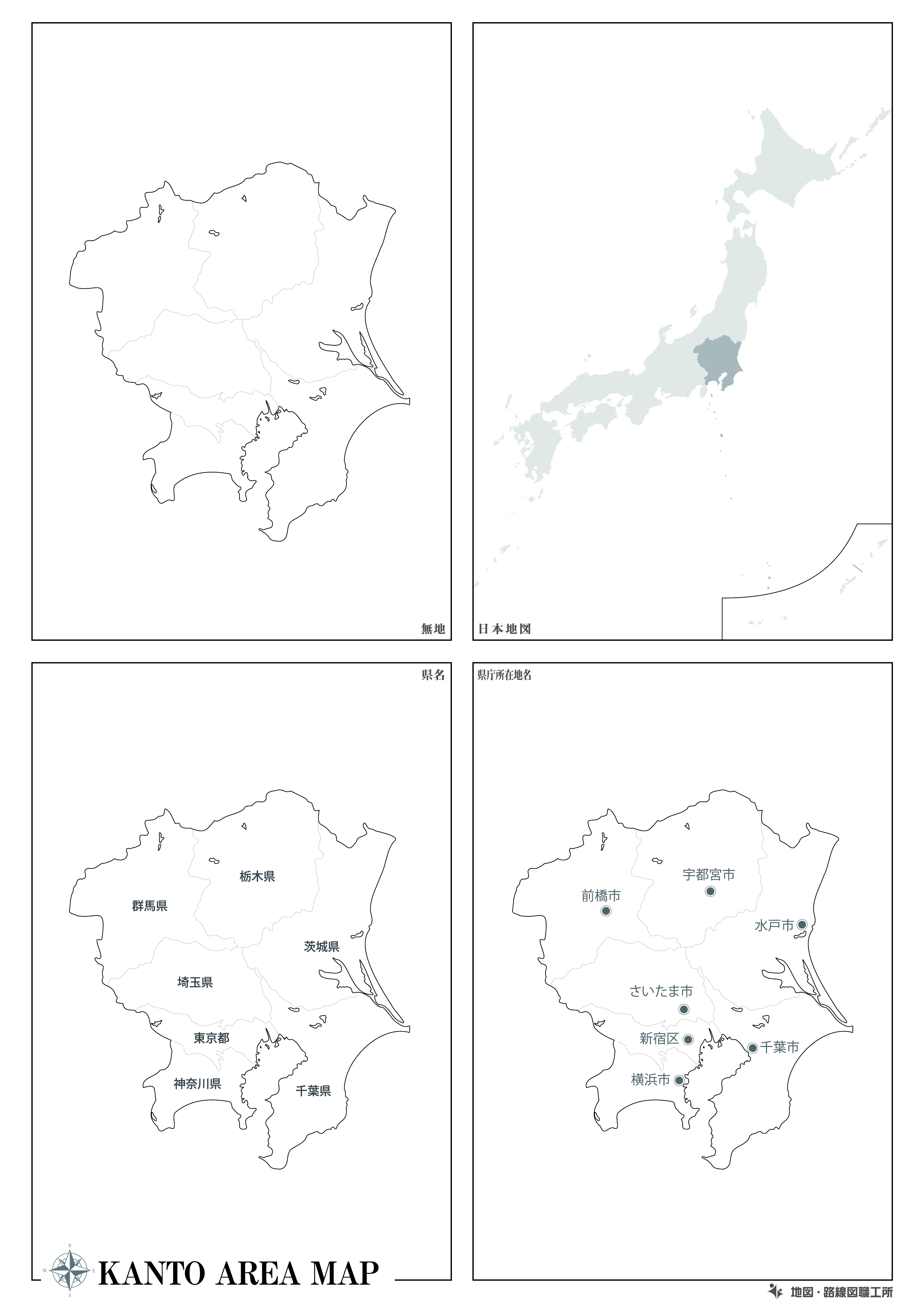

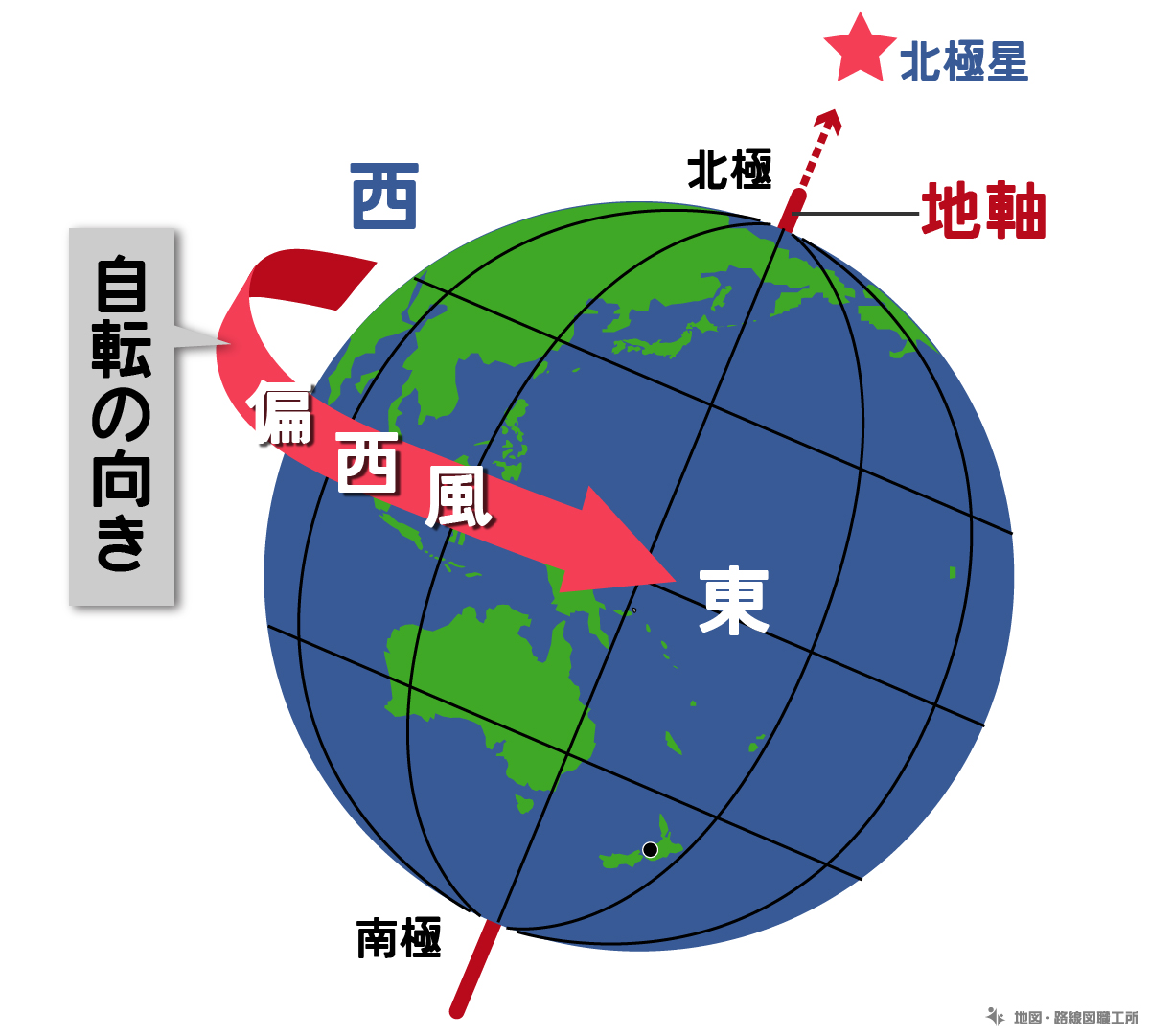

夏の季節風:南東(からの)の季節風

夏の太平洋側の降水量が多くなる。

冬の季節風:北西(からの)の季節風

冬の日本海側の降水(雪)量が多くなる。

季節風についてよく出題されている問題を少し解いてみましょう。

問題1 どうして季節によって風の吹く方向が変わるのでしょうか?

ヒント 季節風の発生要因

海(水)の性質:温まりにくく、冷めにくい

大陸(土・砂)の性質:温まりやすく、冷めやすい

温かい空気は上がっていく(上昇気流)。

▼ 解答をみる

風と降水量 夏・冬の違い

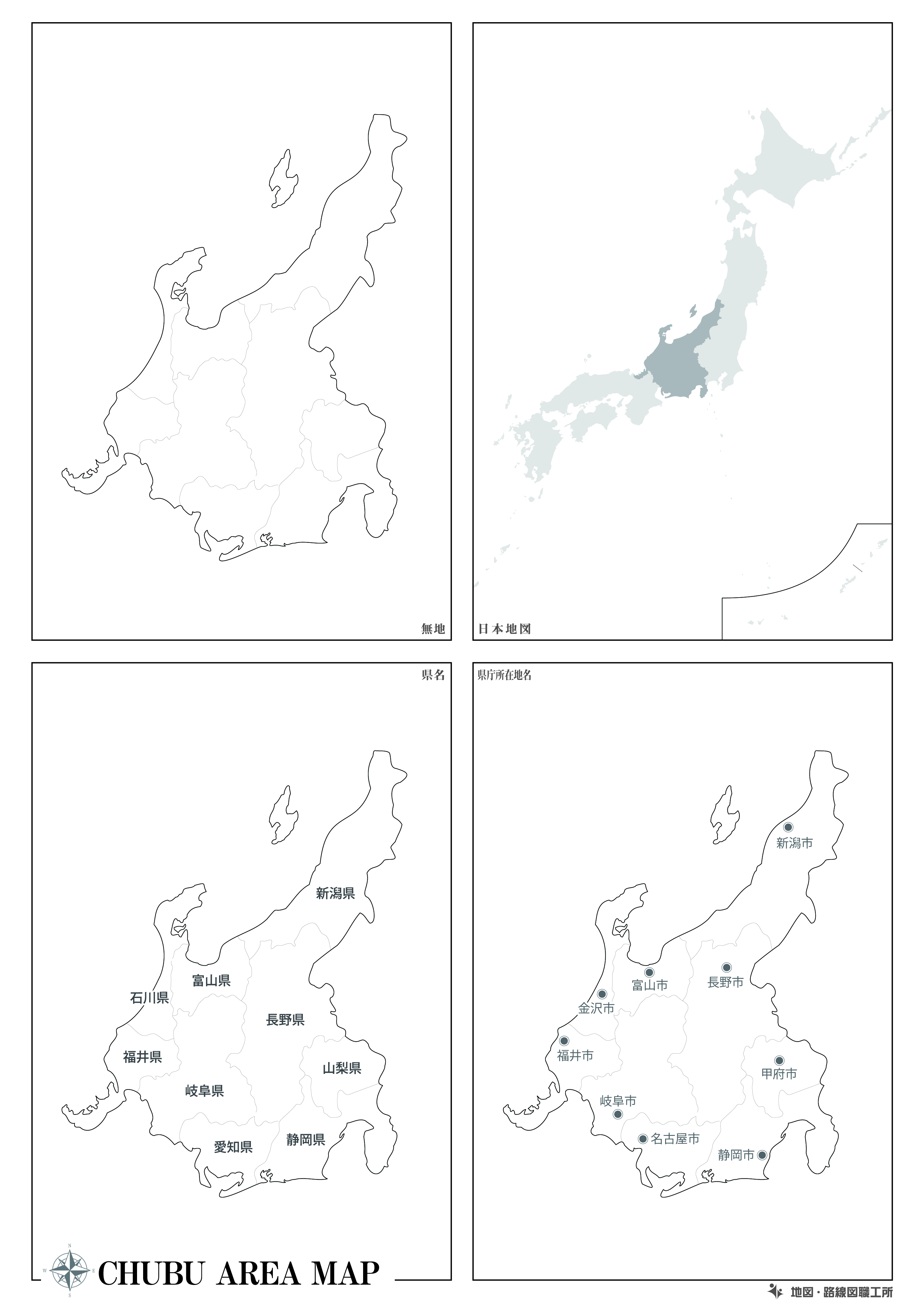

問題2 日本海は特に新潟・富山・石川県を中心に冬に多くの雪が降ります。それは何故でしょうか?

ヒント 日本の山地山脈と海流を思い出しましょう。

▼ 解答をみる

日本が属する気候区分

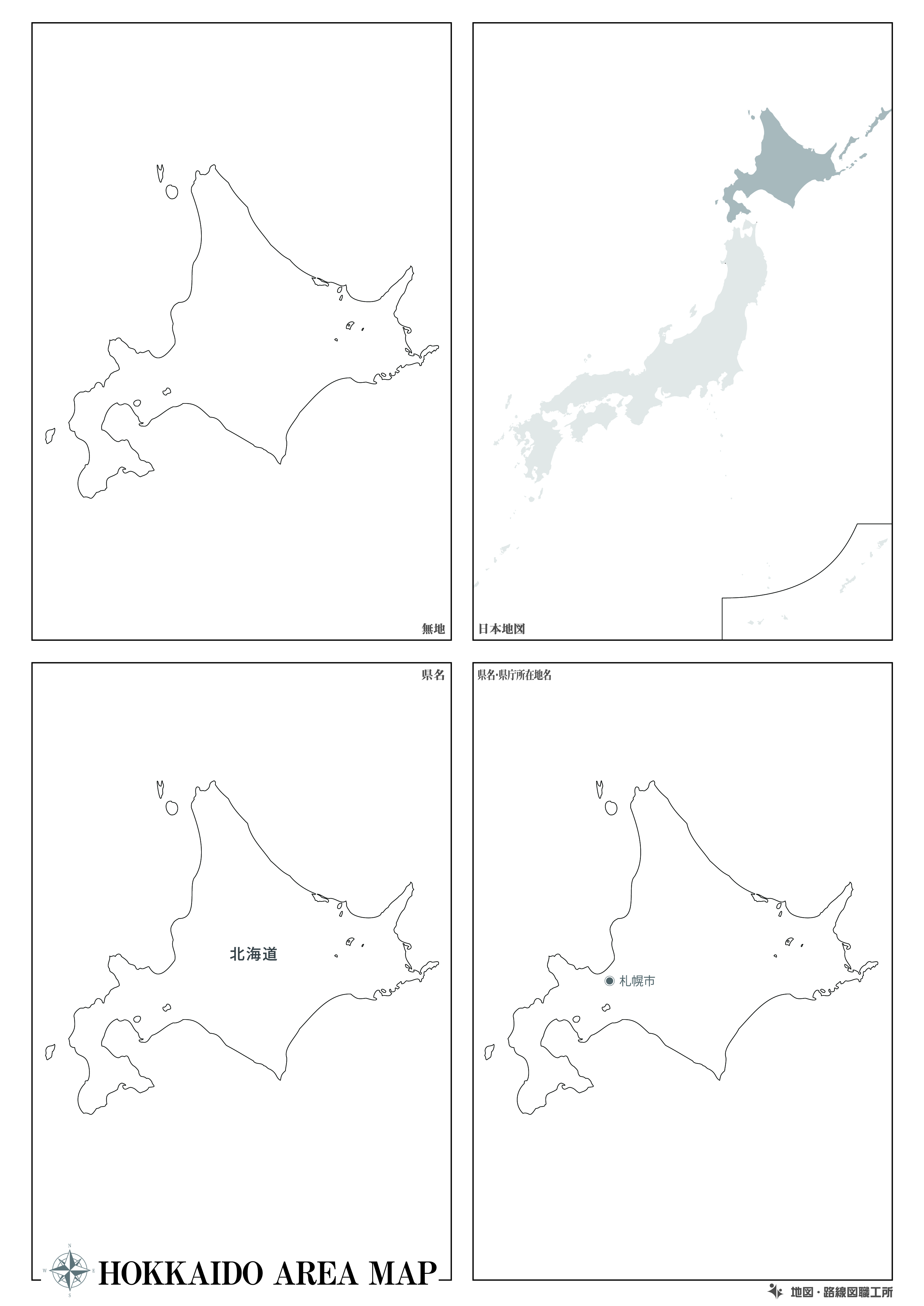

先ほど紹介した通り、日本の気候区分は基本的に温帯です。しかし、地域によっては寒いところ、暑いところも存在します。しかしこれは単純明快で、北海道は冷帯、沖縄は亜熱帯に区分されます。

北海道の気候の特徴

沖縄の気候の特徴

まとめ

よく生徒たちは勘違いしていますが、気候の単元は暗記分野ではなく、頭で考える分野です。これまで勉強した各地の地理的要因をマスターしていれば、あとは応用力で対応することが出来る、ある意味お得な単元です。試験に出た際には絶対に落としてはいけないと、私も口酸っぱく生徒に指導しています。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第8章の問題まとめ

Yotube動画で第8章『気候の原因』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

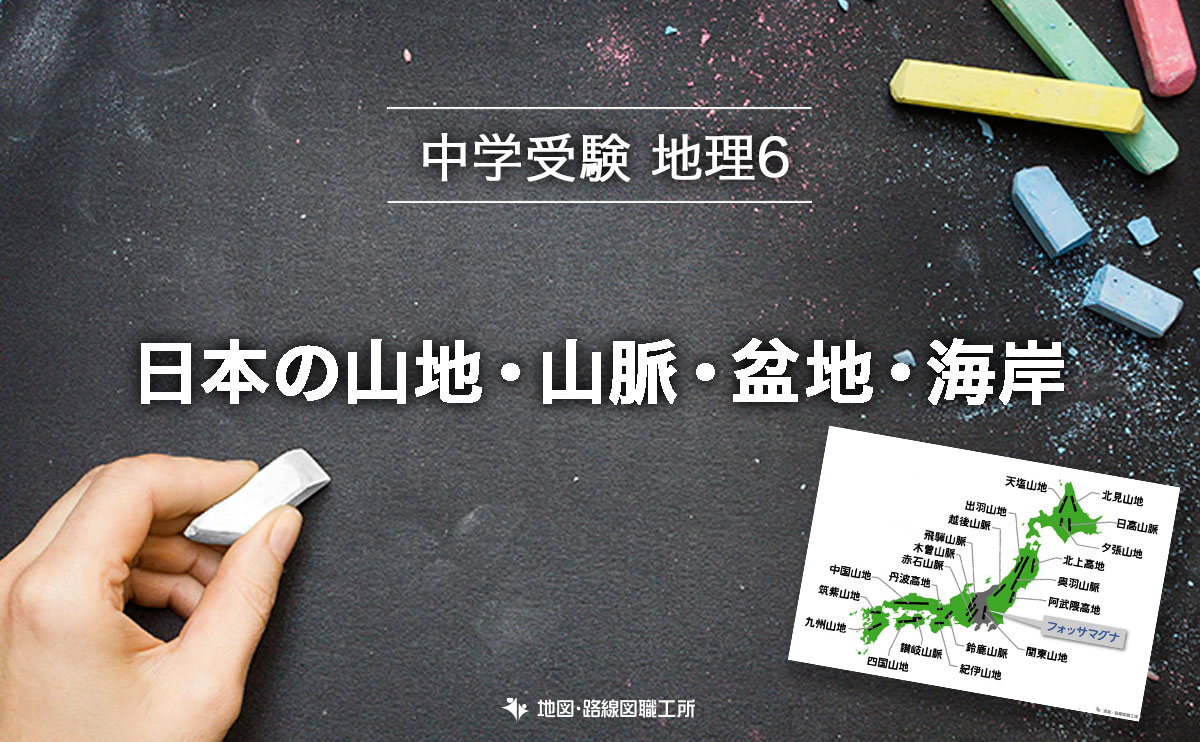

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸