中学受験 地理シリーズ。第31回目は『近畿地方の自然・産業・世界遺産・交通』です。

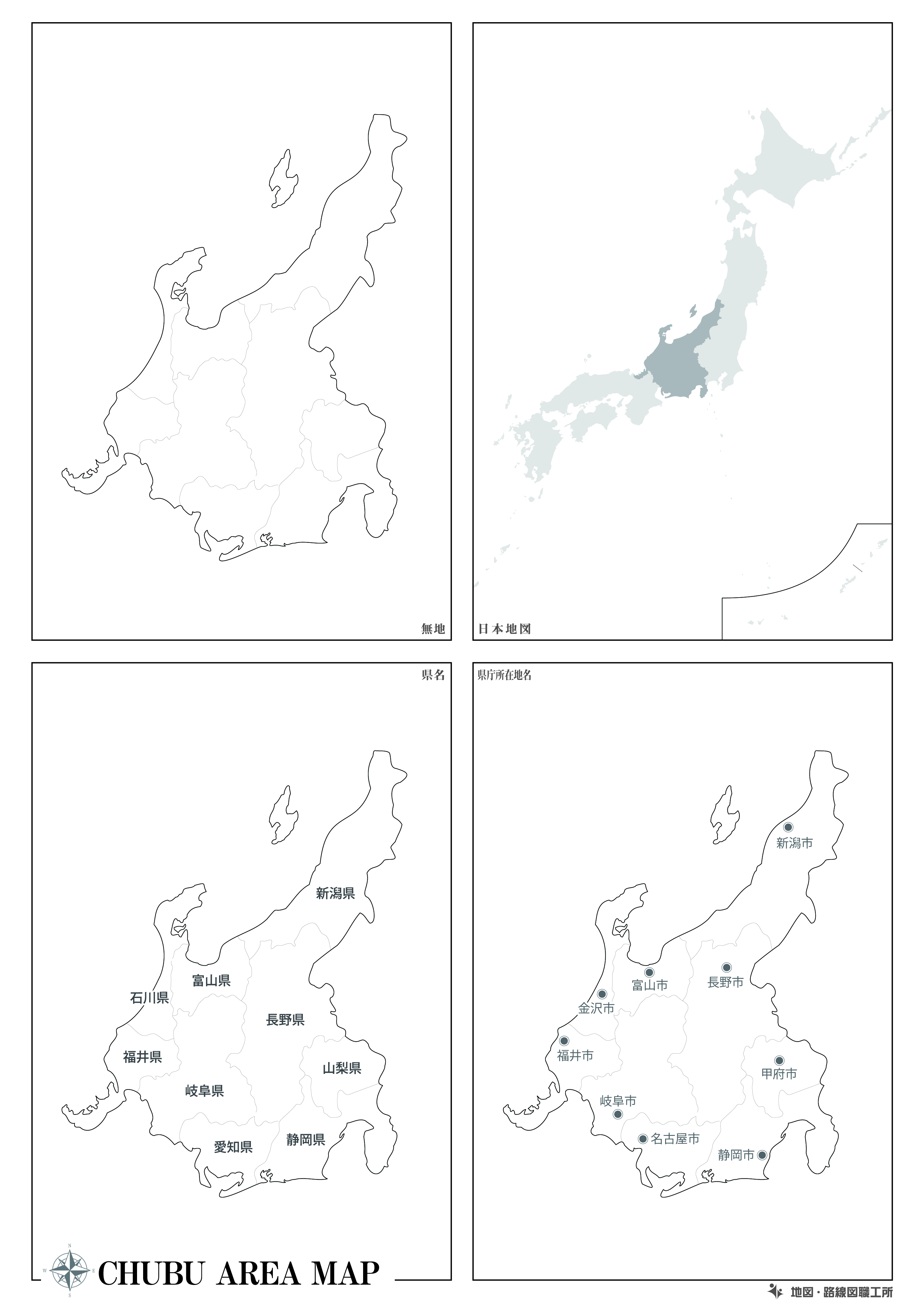

前回の講義『中部地方の自然・歴史・産業』では、中部地方の自然環境や主な産業、世界遺産などを見てきました。日本地理の総まとめ、5回目は近畿地方です。実は教える方側としても、なかなか取りとめもないのが近畿地方です。見落とされがちですが、近畿地方も太平洋側と日本海側に面しており、各地の自然環境には異なる特徴が見られます。ちなみに、兵庫県は太平洋、日本海両方に面している数少ない都道府県です。また、内陸県と誤解されがちな京都府は日本海側に面しています。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

近畿地方の自然環境

近畿地方の地形と気候について見てみましょう。本州のほぼ中央部に位置する近畿地方は、北部はなだらかな山地が続き、季節風の影響を受け降雪量が多い地域となります。南部は険しい紀伊山脈と黒潮の影響で温暖で降雨量の多い地域となります。

近畿地方の地形

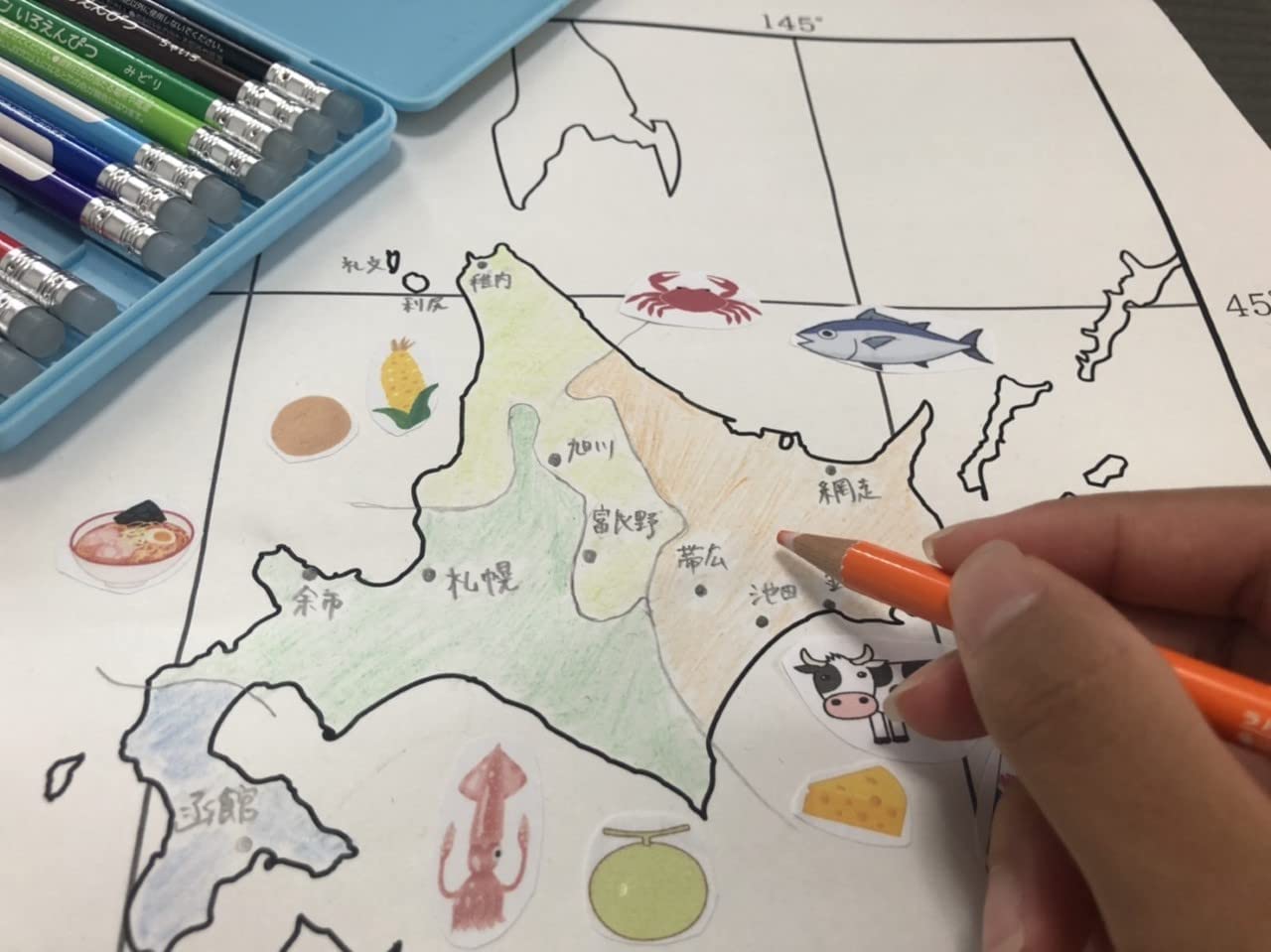

兵庫県北部に中国山地、京都府北部に丹波高地、日本一大きな半島である紀伊半島には東西に紀伊山地が連なっています。紀伊半島の東側に突き出る志摩半島にはリアス式海岸も見られます。日本最大の湖、琵琶湖は京阪神地域の水がめで、流れ出る川は瀬田川から淀川へ名前を変え、大阪平野を経て、大阪湾に注いでいます。

近畿地方の地形

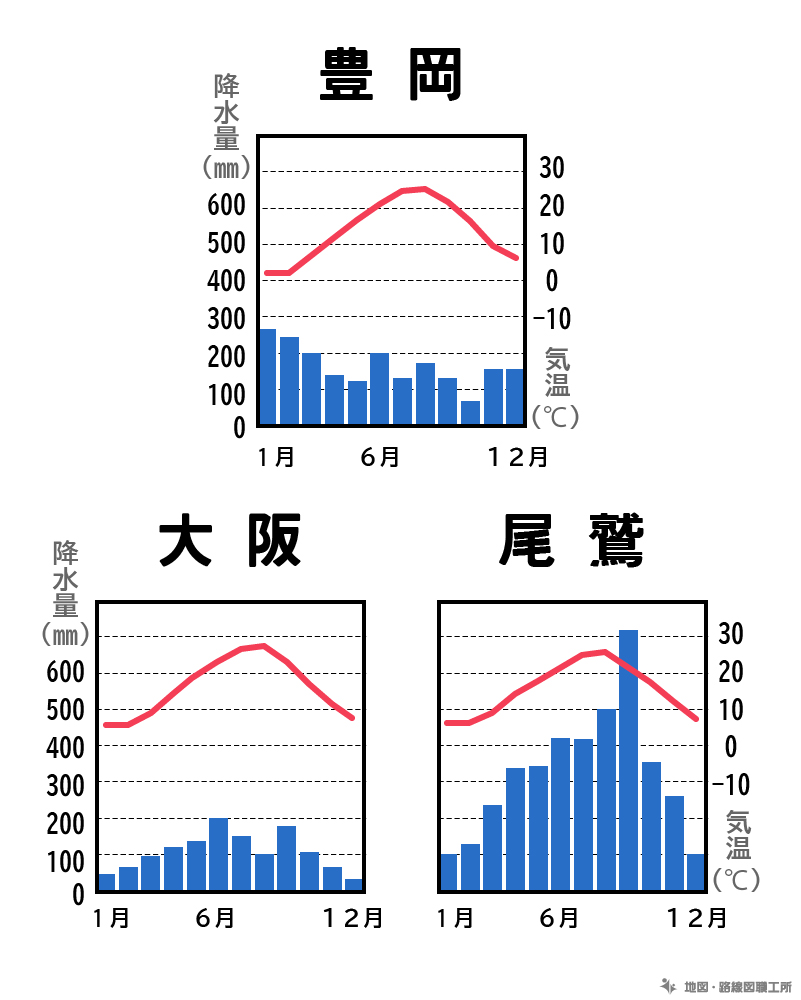

近畿地方の気候

他の地域と同じく、日本海側は季節風の影響で、冬の降水量が多くなっています。近畿地方で覚えるべき、特徴ある気候は紀伊半島の気候です。太平洋側に突き出たこの半島は夏の降水量が特に多く、三重県尾鷲市は年間降水量日本一です。また紀伊半島最南端の潮岬は台風通過時のテレビ中継でもお馴染みです。

近畿地方の雨温図

日本のへそ

緯度経度上の日本の中心は兵庫県です。特に兵庫県明石市には日本の標準時を司る、東経135度の経線(日本標準時子午線)が通過しています。

東経135度線です

近畿地方の歴史

歴史でもよく出てくるので覚えておきましょう。古来の日本の都であった奈良と京都を擁する近畿地方には、歴史的に重要な建物や文化が多くあります。歴史で学んだこととリンクしてくる内容もあるので、親しみやすい内容です。

古都

近畿地方はその名前の通り、古くから天皇が住んでいる場所として、江戸時代以前は日本の政治、文化の中心地でした。特に奈良県には平城京、京都府には平安京が置かれ、今でも多くの歴史的建造物や遺跡が残っています。

天下の台所

江戸時代に日本の中心が江戸に移ってからもなお、大阪は商業の中心地として栄え、天下の台所と呼ばれました。現在でも西日本の商業の中心としての立場は変わりません。

近畿地方の産業

中部地方の主な産業を見てみましょう。都市部でありながら水田が多いのが特徴で、全国の水田率の平均を20%以上も上回る水田率です。

近畿地方の農業

和歌山県は山間の地形を活用して、日本一のみかん及び梅の生産地になっています。その他、瀬戸内海上の兵庫県淡路島では、タマネギなどの野菜や花の栽培が行われています。

近畿地方の水産業

志摩半島の三重県英虞湾ではリアス式海岸を活かして、真珠の養殖が盛んです。太平洋に面した面した紀伊半島沿岸に、170の漁港を持ち沖合・遠洋漁業が行われ年間30万トン、日本海と瀬戸内海に面した兵庫県は71の漁港で年間17万トンの漁獲量があります。

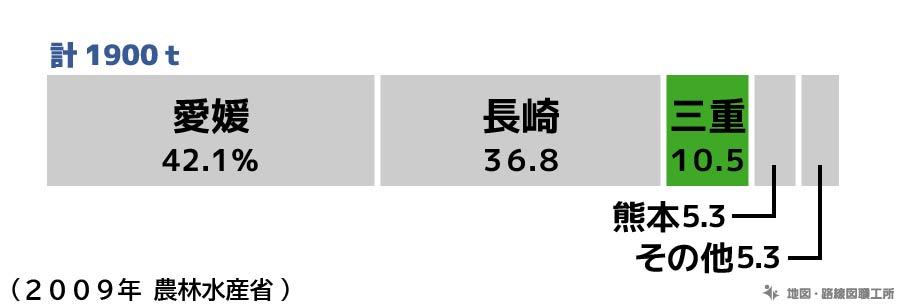

真珠の県別収穫割合

近畿地方の林業

奈良県、和歌山県、三重県にまたがる紀伊山地では古くから林業が盛んで、吉野すぎをはじめとした木材が産出されています。これらは人工林で栽培されている針葉樹です。江戸時代から「紀州・木の国」と言われたほど良質な木材が人気で、色がいい、粘り強い、耐久性があるとして住宅用木材として今でも高く評価されています。

関連問題プリント 近畿地方の地形・農林水産業

近畿地方の工業

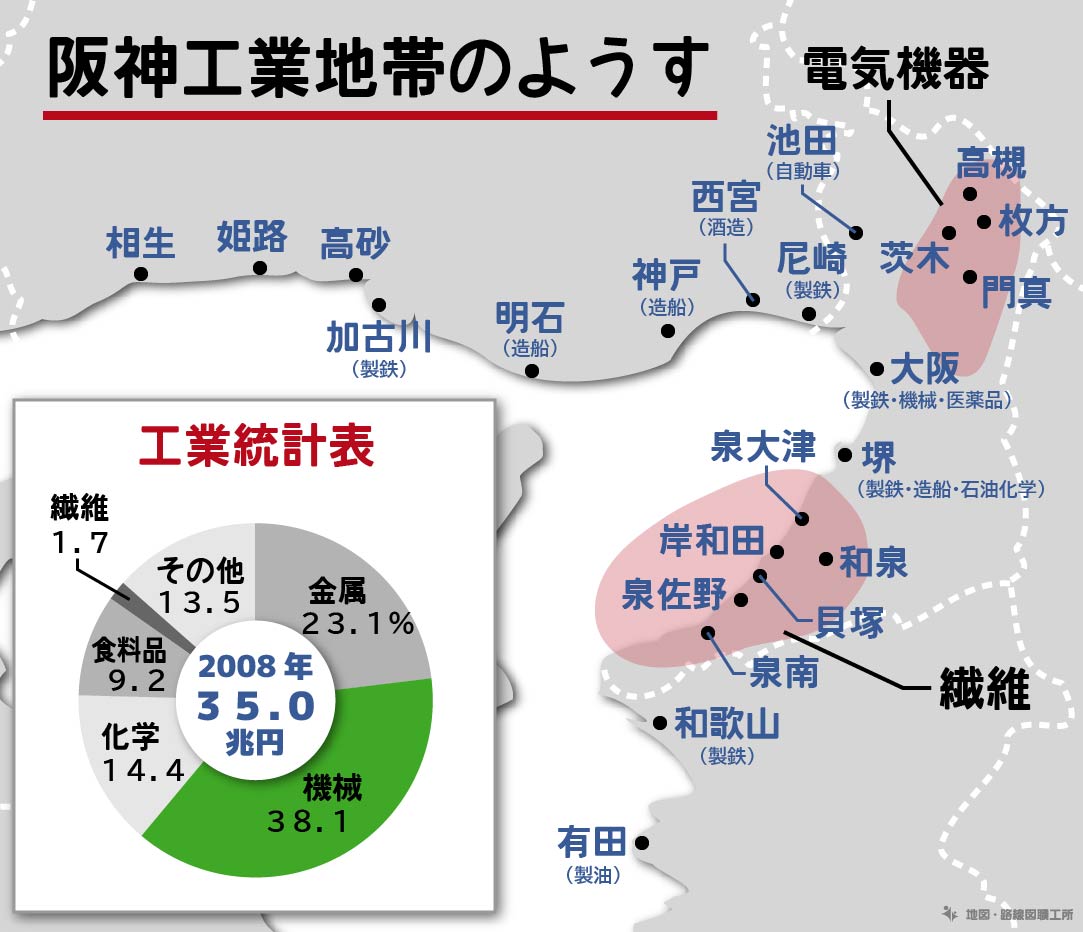

中京、京浜と並ぶ日本三大工業地帯である阪神工業地帯を中心に、重工業が発達しています。大阪や神戸に整備された港があり、工業都市が連なります。東大阪市は中小企業が立ち並び、品質の良い「ものづくりの町」として世界でも評価されています。

阪神工業地帯

大阪湾沿岸から内陸にかけて工業が発展しています。繊維工業を中心として発展し、戦前は日本最大の工業地帯でした。現在、大阪湾南部の堺市~高石市にかけて、石油コンビナートを中心とした巨大工場群が連なっています。堺市では鉄鋼業も盛んです。

- この一帯を堺泉北臨海工業地域と呼ぶ動きもあるが、中学受験では阪神工業地帯として覚えよう!

阪神工業地帯

さらに南下して、泉大津、岸和田、泉佐野の各都市では綿織物を中心とした繊維工業も盛んです。また内陸部の茨木市、門真市では家電メーカーの工場が立地し、電気機械の生産が盛んです。中京工場地帯に次いで、第2位の生産額を誇っており、中小工場が多いのも特徴です。

関連問題プリント 近畿地方の工業

近畿地方の世界遺産など

近畿地方には歴史的経緯から多くの世界遺産が存在します。近畿地方を学習する上での肝になる部分ですので、しっかり覚えてください。

法隆寺(奈良県)

法隆寺

世界最古の木造建築とされる法隆寺と周辺の文化財。1993年、姫路城と共に日本で最初の世界遺産(文化遺産)登録となっています。7世紀に創建され、大陸から伝わった仏教文化を色濃く残す聖徳太子ゆかりの寺院です。一部の建築物の柱は、中央部分がかすかに膨らんだエンタシスという形状をしています。

姫路城(兵庫県)

姫路城

白しっくいで塗られた城壁の美しさから白鷺城の別名も持つ姫路城。明治時代以降、廃城令や戦災によって日本の城の多くが失われましたが、姫路城は建設当時(江戸時代)の姿を保つ、数少ない城です。1993年に法隆寺と共に、日本で最初の文化遺産登録となりました。新幹線からの車窓風景からも見え、歴史分野で学習することがないため、地理の問題で入試に出題されることが多いです。

古都京都の文化財(京都府、一部滋賀県)

古都京都の文化財

京都府京都市・宇治市、滋賀県大津市の2県3市に点在する文化財。1994年に文化遺産として登録されました。著名な寺社は鹿苑寺(金閣)・慈照寺(銀閣)・清水寺・東寺・平等院など。東寺は姫路城と同じ理由で地理の分野で出題されることが多いです。

古都奈良の文化財(奈良県)

古都奈良の文化財

奈良県奈良市に点在する文化財など。1997年に文化遺産として登録。著名な寺社は大仏を納める東大寺、薬師寺、唐招提寺など。なお、これらは歴史分野で改めて学習するため、地理分野での出題は少ないです。

紀伊山地の霊場と参詣道(奈良県・三重県・和歌山県)

紀伊山地の霊場と参詣道

山岳修行の地、日本三大霊場として知られる高野山、吉野、熊野。これらを結ぶ紀伊山地の参詣道(熊野古道)と寺社なども含み、登録面積では日本で最大。2004年に文化遺産登録されました。著名なのは金剛峯寺(高野山)・熊野那智大社(熊野)及び吉野山。文化遺産としての登録ですが、観光客の増大で、山中の自然破壊が進んでおり(観光公害)、時事問題や記述問題として出題されることが多いです。

百舌鳥・古市古墳群(大阪府)

百舌鳥・古市古墳群

2019年に文化遺産登録された、現状では最も新しい世界遺産です。時事問題としてまだまだ狙われる可能性があります。この地域には多くの古墳(天皇の墓)が点在していますが、特に重要なのは日本で最大の大きさを誇る大山古墳(仁徳天皇陵)で大阪府堺市にあります。

天橋立(京都府)

天橋立

日本三景の一つ。京都府の日本海側、宮津湾に存在する砂州(海上にある細い砂浜)。全長約3.6kmの砂州に約5000本もの松が生い茂る珍しい地形で、何千年もの歳月をかけて自然がつくり出した地形です。

近畿地方の都市と交通

近畿地方の交通事情や問題点を見てみましょう。原料や製品の輸送に都合の良い大阪湾を中心として、第二次産業、第三次産業が盛んな大阪、伝統工芸品が地場産業として発達している古都の奈良・京都を各地とつながる発達した交通網が結びます。

近畿地方の政令指定都市

近畿地方には4つの政令指定都市があります。それぞれの都市を支える産業、工業などと合わせてしっかりと把握しておきましょう。

- 京都府:京都市

- 大阪府:大阪市・堺市

- 兵庫県:神戸市

琵琶湖疎水

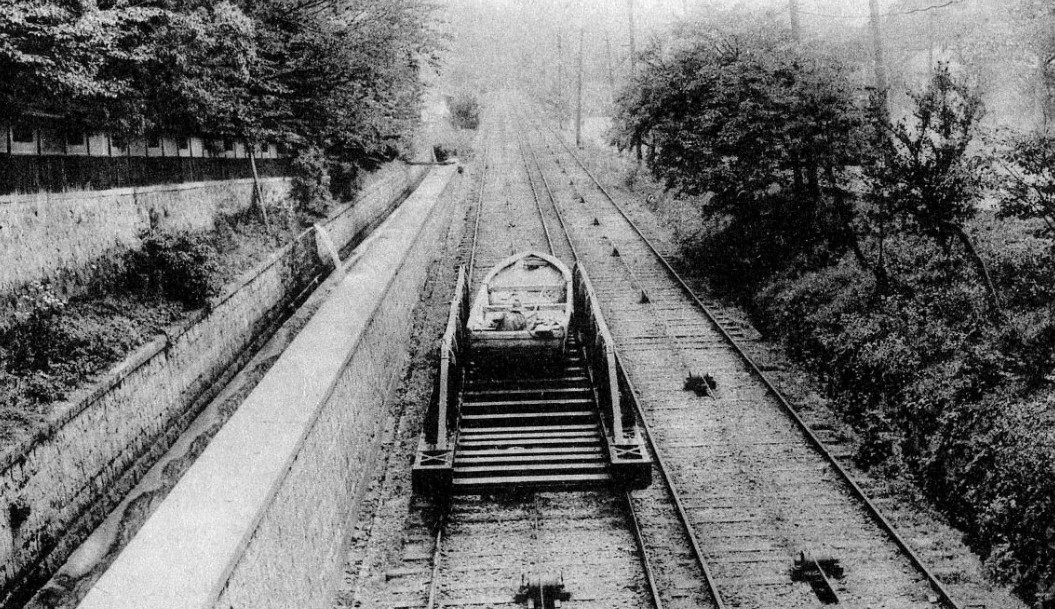

明治時代になり、日本の中心が東京に移り、古くからの都、京都の人口は減少し、産業は衰退しました。そこで、京都市内での上水道確保、発電、水運の整備を目的として、琵琶湖疎水が建設されました。これは琵琶湖から京都の鴨川に向けて引かれた用水路です。標高差を利用して、日本初の水力発電が行われましたが、ダムのような作りになるため、そのままでは船が通過できません。そこで、インクラインと呼ばれる設備が作られ、この区間は船は台車に載せられ、レールの上を走りました。

船を台車に載せる「インクライン」

なお、琵琶湖疎水での発電の結果、京都市内では日本で最初の電車(路面電車)が走るようになるなど、京都市の近代化に貢献しました。その後、並行する鉄道の開通で水運としての役目は終え、インクラインは撤去されましたが、一部は保存され、観光名所になっています。発電、上水道など、水運以外での役割は今も変わりません。現在、琵琶湖疏水を通して年間2億トンの琵琶湖の湖水を得ており、京都市から疏水感謝金として年間2億2千万円が滋賀県へ支払われています。

琵琶湖の汚染

琵琶湖の汚染

琵琶湖に流入する川は多くありますが、湖から流れ出る川は瀬田川(淀川)しか存在しません。琵琶湖周辺で工場や住宅が増えてくると、琵琶湖南部にアオコや赤潮が発生するなど、水質汚染が目立ってきました。そのため、滋賀県が琵琶湖の富栄養化防止条例を制定し、りんを含む合成洗剤の販売、使用を禁止しました。また、1993年には貴重な湿地を保全するため、ラムサール条約に登録されました。

関西国際空港

関西国際空港

内陸の住宅地に位置する大阪(伊丹)空港は拡張が難しく、騒音問題も発生していたことから、1994年、大阪湾上(泉佐野市沖合)に世界初の人工島上の空港として開港しました。なお、市内へのアクセスが悪い為、国内線は引き続き大阪(伊丹)空港に発着するものも多くなっています。

神戸港

神戸港

西日本最大の貿易港で、輸入よりも輸出の割合が多くなっています。建設機械メーカー、神戸製鋼が立地していることから、輸出品に建設・鉱山用機械が含まれているのが特徴です。山地と海に挟まれた狭い平野に位置するため、神戸港には、六甲山の開発残土を活用した2つの人工島のポートアイランド、六甲アイランドがあります。ポートアイランドには大型の貨物船にも対応したコンテナ基地が備えられている他、六甲アイランドには住宅地としての側面もあります。2006年にはポートアイランド沖に海上空港として神戸空港も開港しています。

まとめ

復習というよりも、新たに学習する部分がかなり多くなってしまいましたが、頑張って覚えましょう。特に歴史や世界遺産の部分については、この先、歴史を勉強してからもう一度おさらいしても問題ありません。京都、奈良の世界遺産に登録されている寺社に、是非足を運んでみてください。理解がますます深まることでしょう。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第31章の問題まとめ

Yotube動画で第31章『近畿地方の自然・産業・世界遺産・交通』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸