中学受験 地理シリーズ。第6回目は『日本の山地・山脈・盆地・海岸』です。

前回の講義『日本を取り巻くプレートと火山 – 巨大地震・活火山』では、日本の周辺の4つのプレートと主な活火山について見てきました。「日本がどんな国ですか?」と聞かれたら、皆さんはどう答えますか。おそらく、周りを海に囲まれていると答える人が多いのではないかと思います。

では、一方で陸地に目を向けて見ましょう。日本はどんな国でしょうか。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

日本のけわしい山地

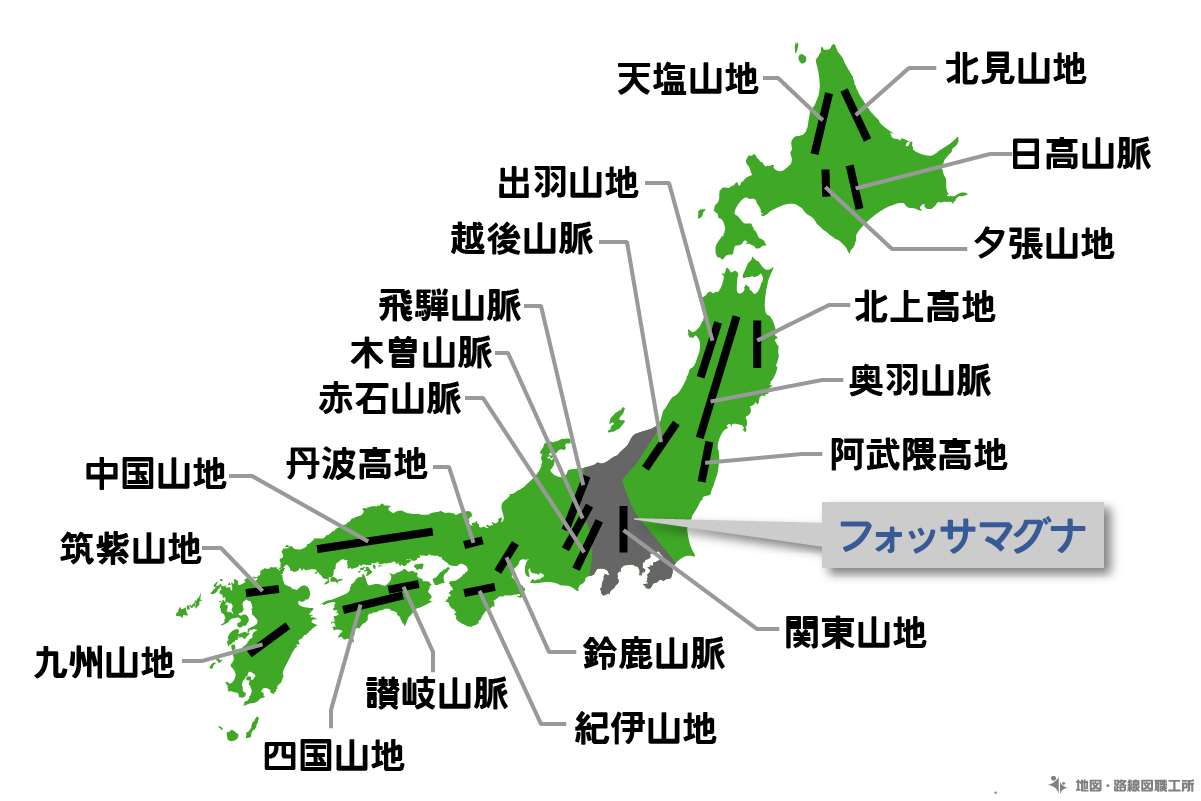

日本の陸地の約4分の3が山地又は丘陵地です。つまり、平地は約4分の1しかないのです。いかに日本人が山々に囲まれて生活しているかがわかるでしょう。水や森林資源に恵まれているのも、このような自然環境があってのことです。日本列島で特に山々の集まっているところを山地と呼びます。さらにその山頂部分がほぼ連続して連なっているところを山脈と呼びます。山地・山脈もほぼ同じニュアンスで使われており、明確な仕分けをすることは難しいです。

中学受験社会では、〇〇山地なのか●●山脈なのか、名称でまるごと覚えるしかありません。

例えば、「木曽山脈を木曽山地と答えるのはNG」ですので、しっかりと音の組み合わせで覚えましょう。山地・山脈の名前自体は多くありませんから、代表的なものは全て覚えてください。

山地・山脈は日本の背骨

日本列島の山地・山脈は主に列島の中央付近を背骨のように沿って連なっています。ですから、関東地方より北では南北に、西側では東西に連なっています。

しかし、例外があります。それが日本アルプスと呼ばれる3つの山脈です。

フォッサマグナの西側、中部地方中央部に位置するこれら山脈は標高3000m級の特に高い山々の連なりで、日本の屋根とも呼ばれています。試験に出題される確率がかなり高いので、地図帳を確認して、位置とセットで確実に覚えてください。

日本アルプス

①日本アルプス

まずは日本アルプスの3つの山脈は絶対に覚えましょう。北から順に、

- 飛騨山脈:北アルプス(富山県、新潟県、岐阜県、長野県に連なる)

- 木曽山脈:中央アルプス(長野県の木曽谷と伊那谷に南北に連なる)

- 赤石山脈:南アルプス(長野県、山梨県、静岡県に跨って連なる)

- 南から順に「赤い木飛んだ」と覚えよう!

②覚えるべき山地・山脈

覚えるべき山脈を地方ごとにまとめました。便宜上、高地も含んでいます。黄色マーカーの山地・山脈は特に重要です。

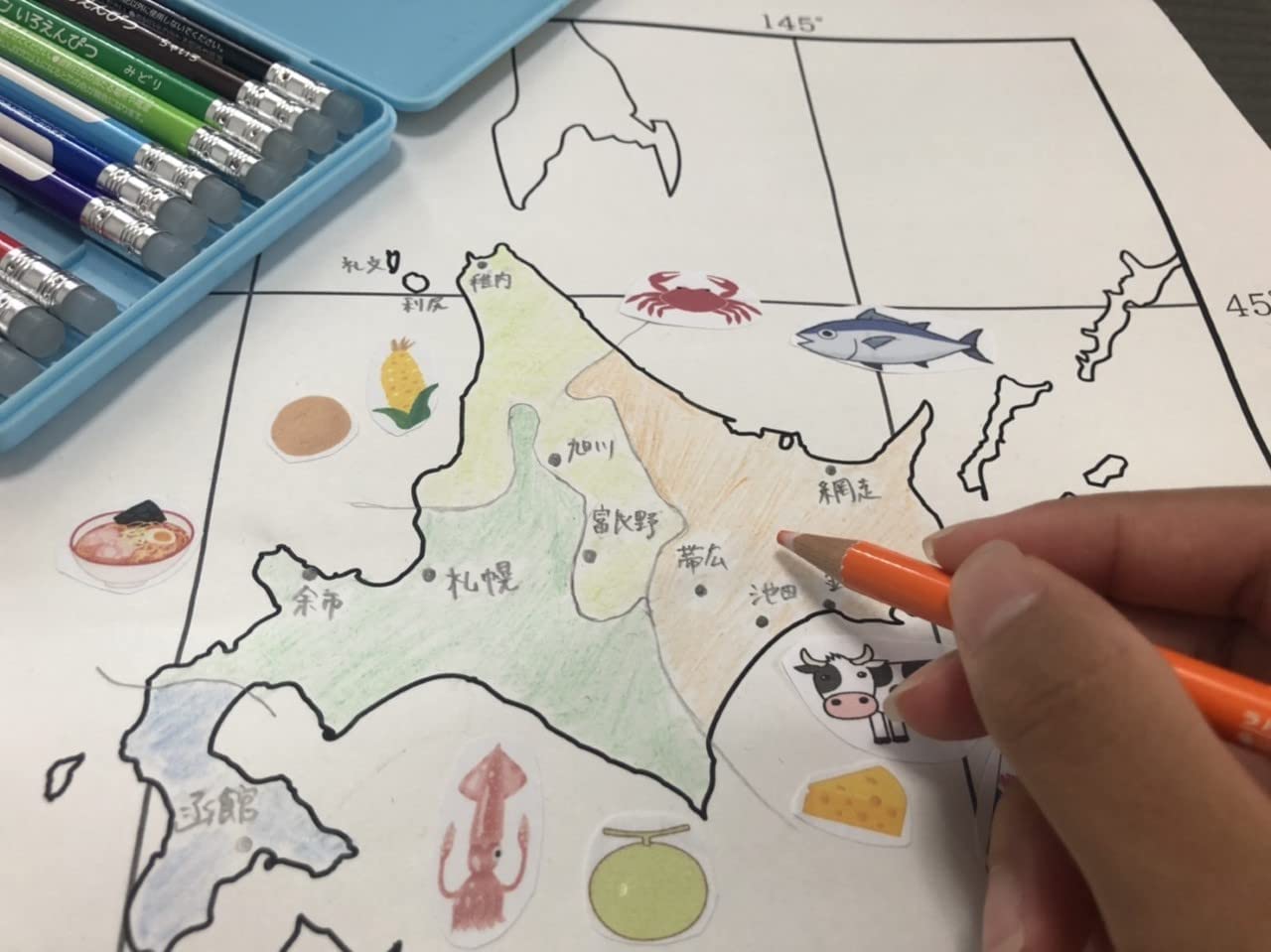

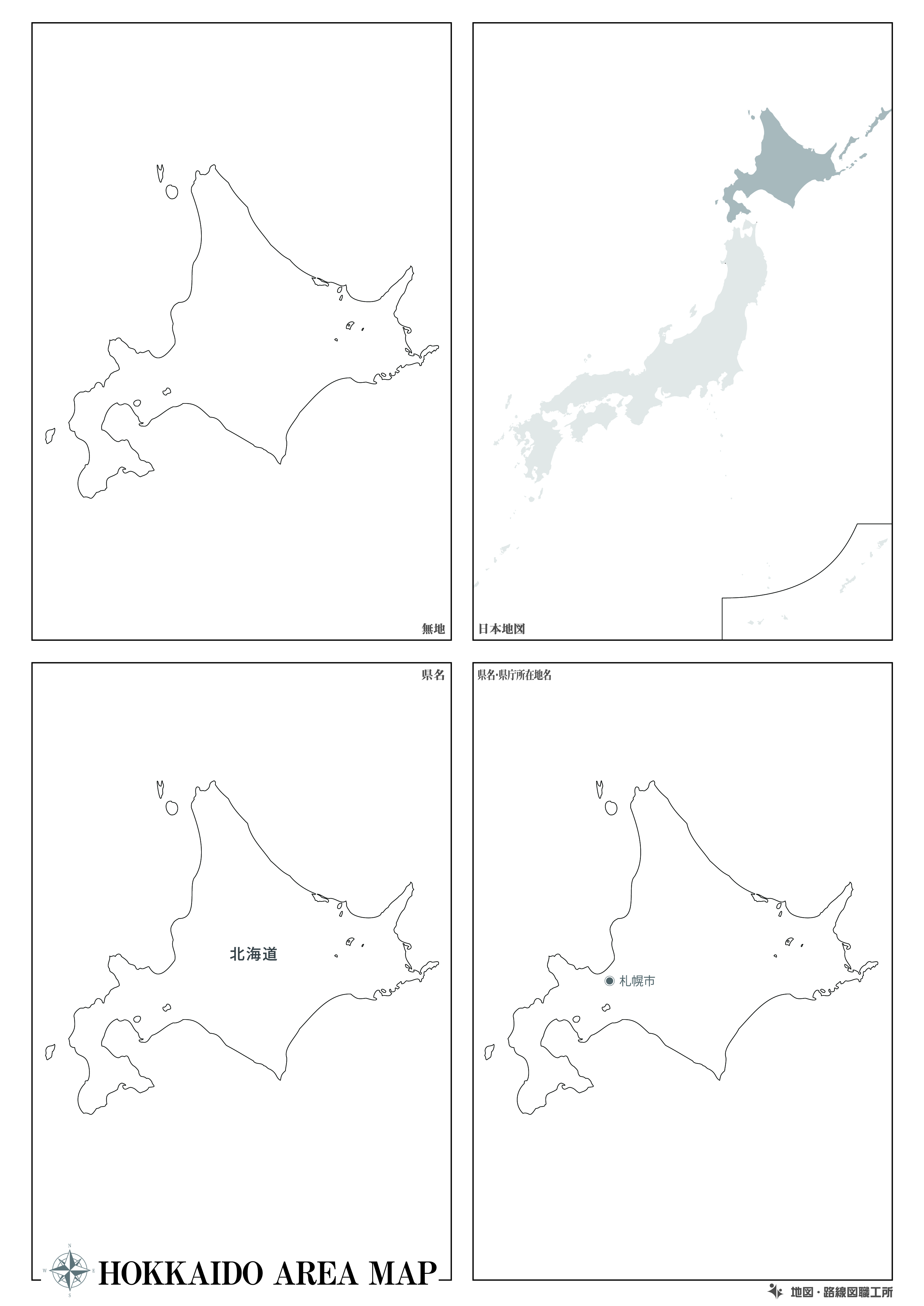

北海道地方

- 北見山地(北海道北東部をほぼ南北に走る)

- 天塩山地(北海道北部をほぼ南北に走る山地)

- 日高山脈(北海道の中央南部にある唯一の山脈)

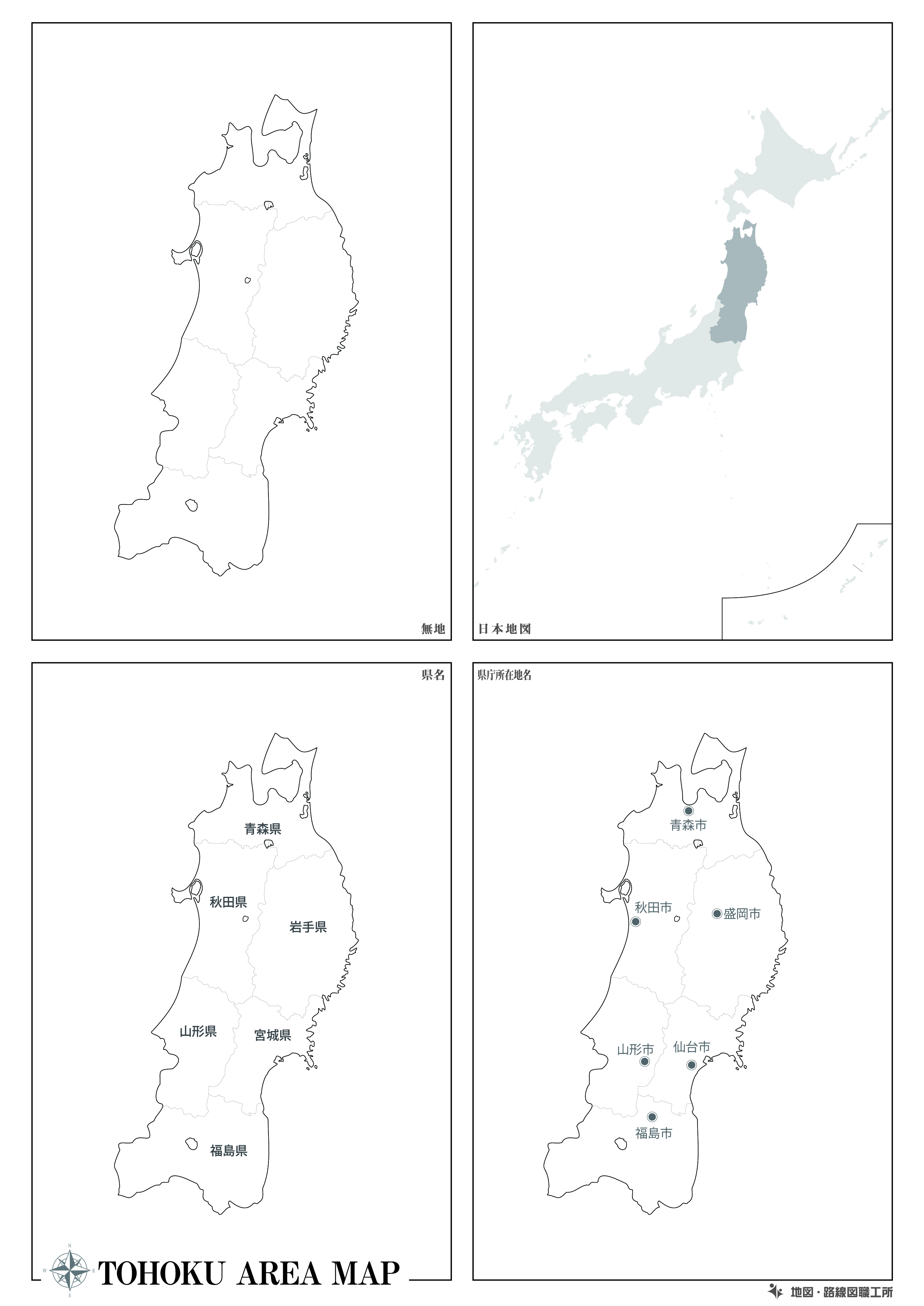

東北地方

- 奥羽山脈(青森県のから福島・栃木県に連なる)

- 出羽山地(青森県、秋田県、山形県に連なる)

- 北上高地(大部分は岩手県に属し、リアス式海岸を形成)

- 阿武隈高地(宮城県、茨城県に広がり大部分は福島県に属す)

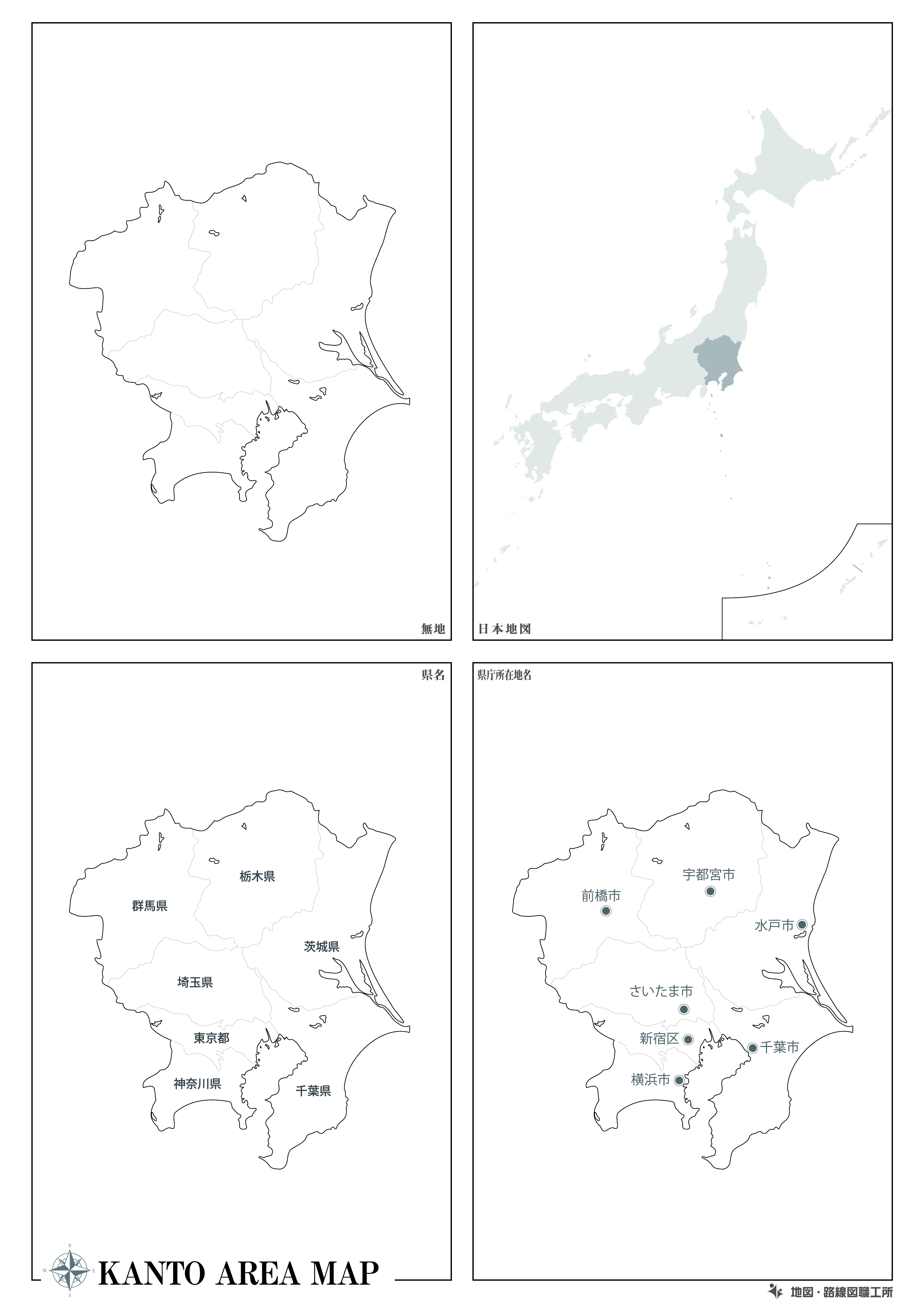

関東地方

- 関東山地(関東地方と中部地方を隔てる山地、6県にまたがる)

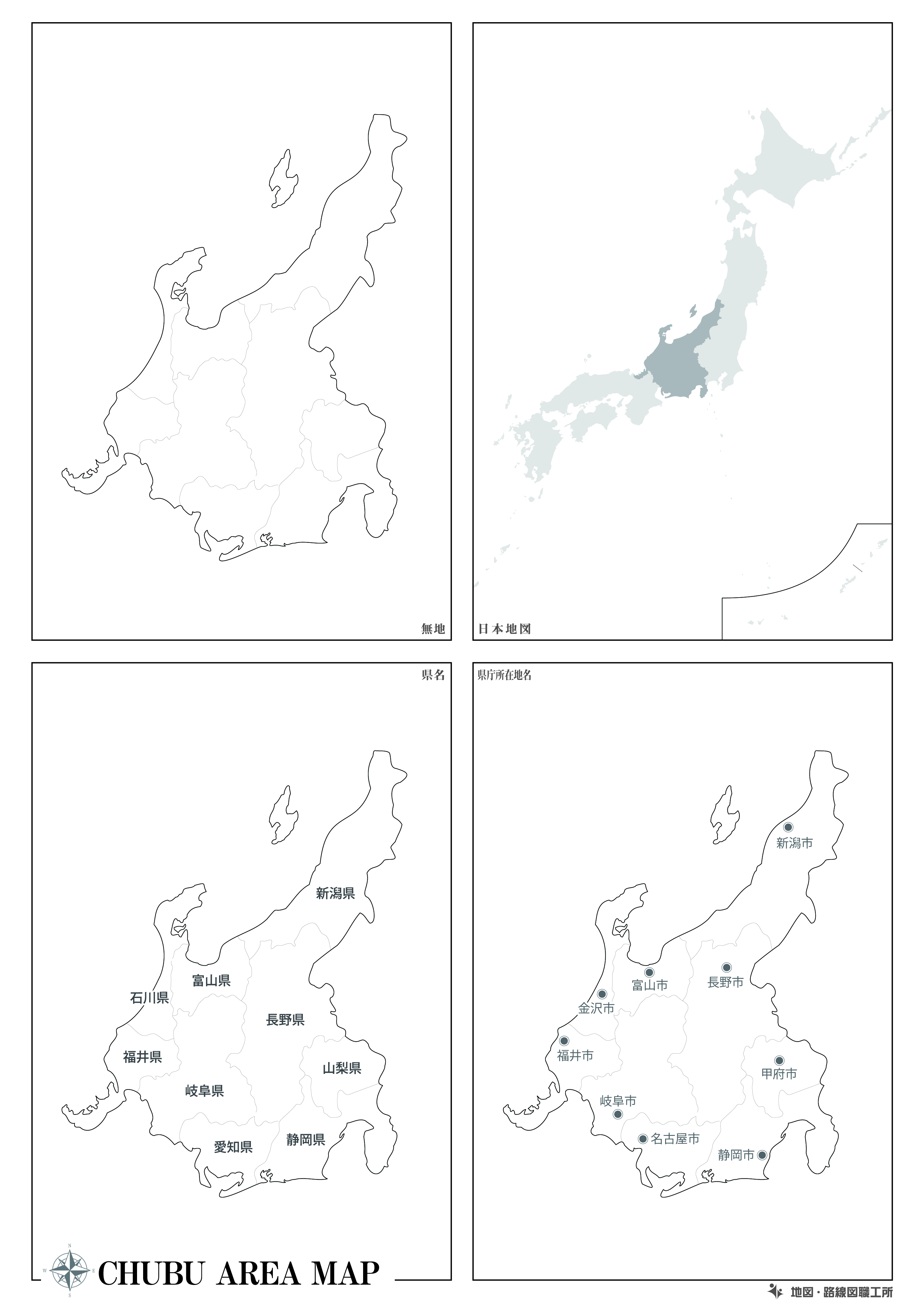

中部地方

- 越後山脈(新潟県と福島県、群馬県、栃木県の県境にまたがる)

- 飛騨山脈(富山県、新潟県、岐阜県、長野県に跨って連なる)

- 木曽山脈(長野県の南北に位置する。通称中央アルプス)

- 赤石山脈(長野県、山梨県、静岡県に連なる。通称南アルプス)

近畿地方

- 紀伊山地(1500m級の尾根が三重県、奈良県、和歌山県にまたがる)

- 鈴鹿山脈(岐阜県、三重県と滋賀県との県境沿いに位置する山脈)

- 丹波高地(兵庫・京都・大阪・滋賀・福井に広がる隆起準平原)

中国地方

- 中国山地(兵庫・鳥取・島根・岡山・広島・山口にまたがる)

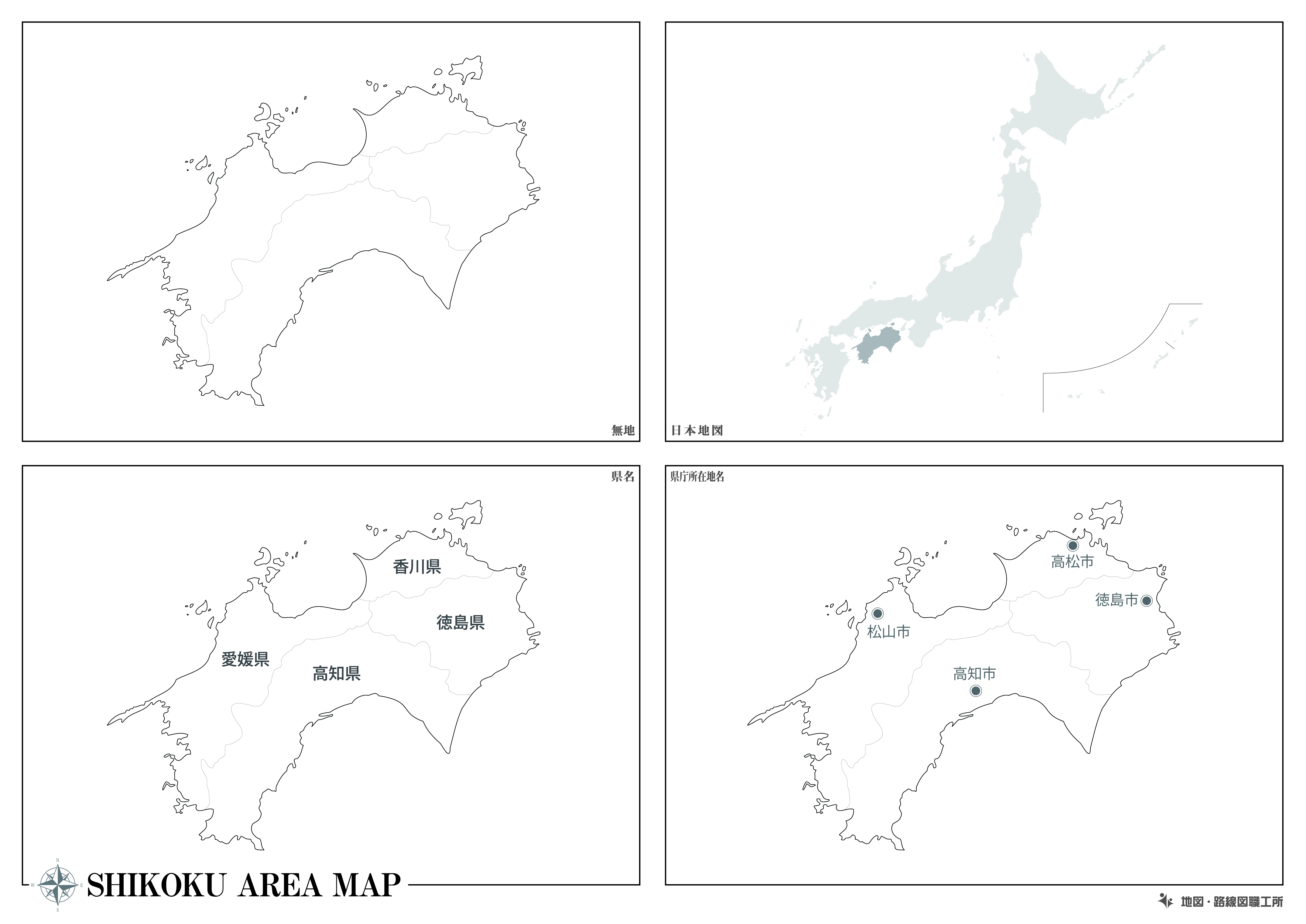

四国地方

- 四国山地(千数百メートル級の山が四国の中央部を東西に貫く)

- 讃岐山脈(香川県と徳島県の境界に位置する地塁山脈)

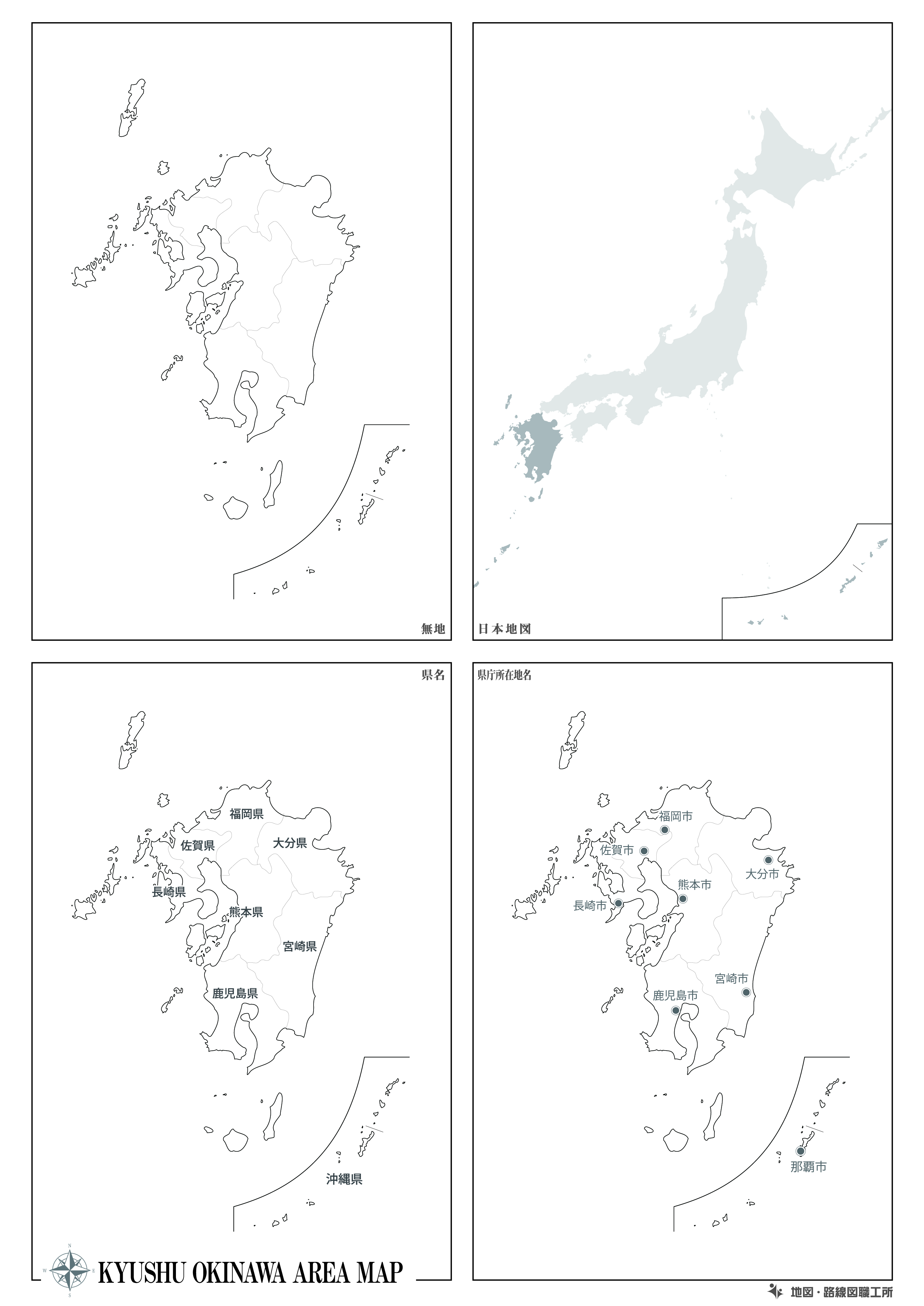

九州地方

- 筑紫山地(福岡県、佐賀県、長崎県にまたがる山地)

- 九州山地(九州の中央部を北東から南西の方向に貫く山地)

山地の中の平地

日本アルプスが集まる中部地方の内陸部、中央高地には、山々に囲まれた平地、盆地が存在します。中央高地の盆地も、やはり出題される傾向が強いので、日本アルプスと共に、一緒に覚えましょう。

中央高地の盆地4つ

- 甲府盆地(山梨県中央部に位置し、やや東西に長い逆三角形の盆地)

- 諏訪盆地(長野県中央部、諏訪湖中心のフォッサマグナ状の盆地)

- 松本盆地(長野県松本市街地と犀川流域からなる盆地)

- 長野盆地(長野県長野市を中心の、善光寺平と呼ばれる盆地)

中央高地の盆地

中央線経由で長野に至ると、これら雄大な盆地の風景を眺めることが出来ますので、お出かけの際は車窓風景に注目してみてはいかがでしょうか。

盆地の気候の特色を2つ考えてみましょう。これら盆地では特徴的な産業が発達しています。産業については、追って学習しますが、産業とかかわりのある気候を先に考えてみましょう。

問題1 周囲に海がなく、逆に山に囲まれていると、盆地の気候にはどんな特徴が表れるでしょうか?

ヒント 陸地は海に比べて、温まりやすく冷めやすい。

▼ 解答をみる

変化にとんだ日本の海岸

山地・山脈の勉強をしているのに、どうして海岸線?と思う人も多いかもしれません。しかし、山地と海岸線は密接に関わっている部分もあります。以前、『地球上の日本の位置 – 東西南北の端・緯度経度・時差』で日本の海岸線の長さを学習しました。覚えていますか?

日本の海岸線の長さは約35000㎞です。日本列島の長さ、約3000㎞の10倍以上の長さです。

これは、島が多いことも理由の1つですが、もう一つ、忘れてはならないのは海岸線が非常に複雑に入り組んでいる場所が多いことです。日本列島では、日本海側が砂浜海岸、太平洋側が岩石海岸が多くみられます(もちろん例外はあります)が、太平洋側を中心に非常に入り組んだ海岸線を見ることが出来ます。

地図帳を開いてみてください。この非常に入り組んだ海岸線のことをリアス(式)海岸と呼びます。

リアス式海岸イメージ

リアス式海岸の成り立ち

リアス(式)海岸は、よく勘違いされ、かならず選択式の問題に含まれていますが、決して波に削られて形成されたわけではありません。正しくは、このリアス(式)海岸は、かつての山地・山脈が海に沈んで出来たものなのです。

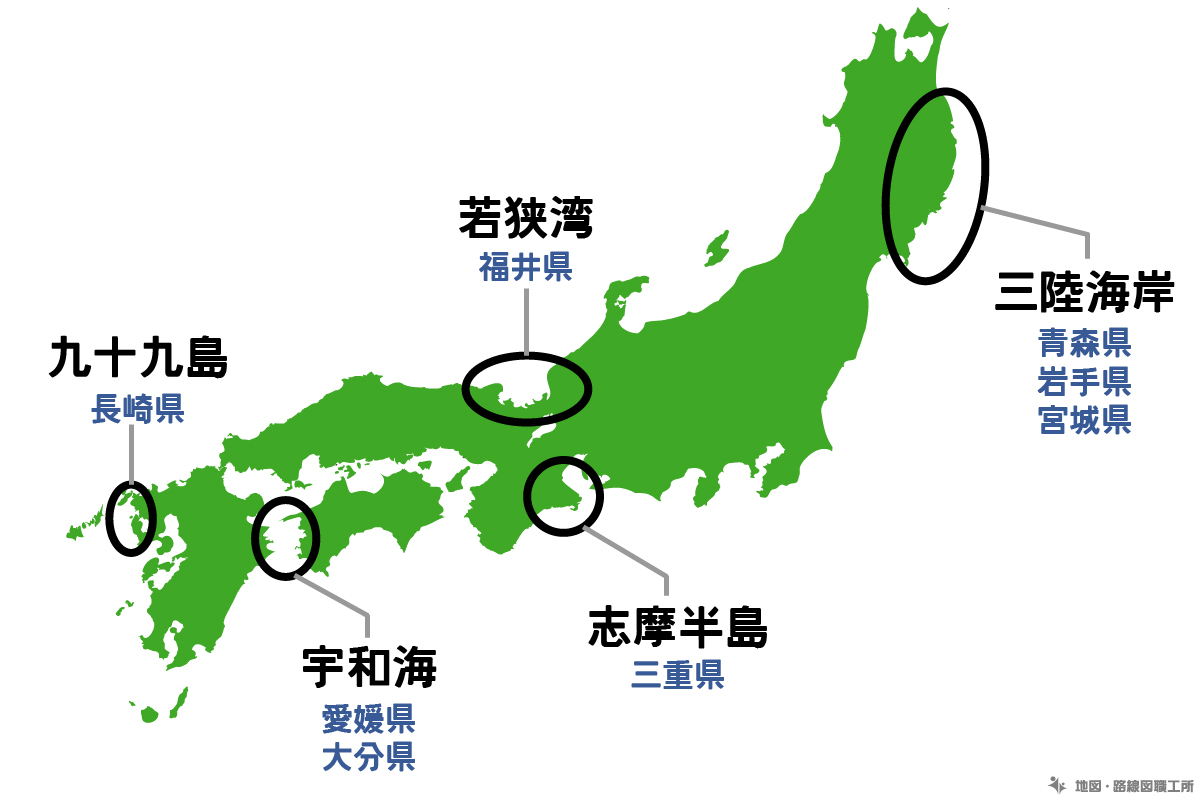

日本の主なリアス(式)海岸の見られる地域

- 三陸海岸:最も有名なリアス(式)海岸 青森県から岩手県、宮城県にかけ600㎞にも渡る海岸線

- 若狭湾:珍しい日本海側のリアス(式)海岸 福井県

- 志摩半島:三重県

- 宇和海:愛媛県九十九島 長崎県

日本の主なリアス(式)海岸の見られる地域

日本の山地・山脈が及ぼす影響

日本列島は、中央を背骨のように連なる山脈で太平洋側と日本海側に分けられています。山脈によって、狭い面積の国土の中に気候の違い、リアス式海岸、急傾斜の河川など複雑な地形を生み出します。地域の経済、流通、文化にも影響を与えています。

気候

日本各地の気候については、後ほど詳しく勉強しますが、今回は山地・山脈に関連して、日本海側と太平洋側の気候の違いを見てゆきましょう。

問題1 下の図は雨温図と呼ばれるもので、棒グラフが月の降水量、折れ線グラフが月の平均気温を示しています。今回注目すべきは降水量です。2つの雨温図を比べて、何が大きく異なるのか書き出してみましょう。

太平洋側と日本海側の雨温図

▼ 解答をみる

以下は先取り学習になりますが、日本海側、太平洋側の気候の発生理由の問題です。

問題1 日本海側の気候が発生する理由は?

▼ 解答をみる

問題2 太平洋側の気候が発生する理由は?

▼ 解答をみる

交通・文化

山地・山脈は交通の妨げ、人々の交流を阻みます。つまり都道府県境になっていることが多いのです。現在では、新幹線や高速道路がトンネルで山々を貫通し、多くの人・モノが越境していますが、地元レベルで見ると、極めて人々の往来は少なくなっており、かつての峠道が廃道になったり、JR在来線も運転本数が非常に少なくなっています。

どこの県境か考えてみましょう。

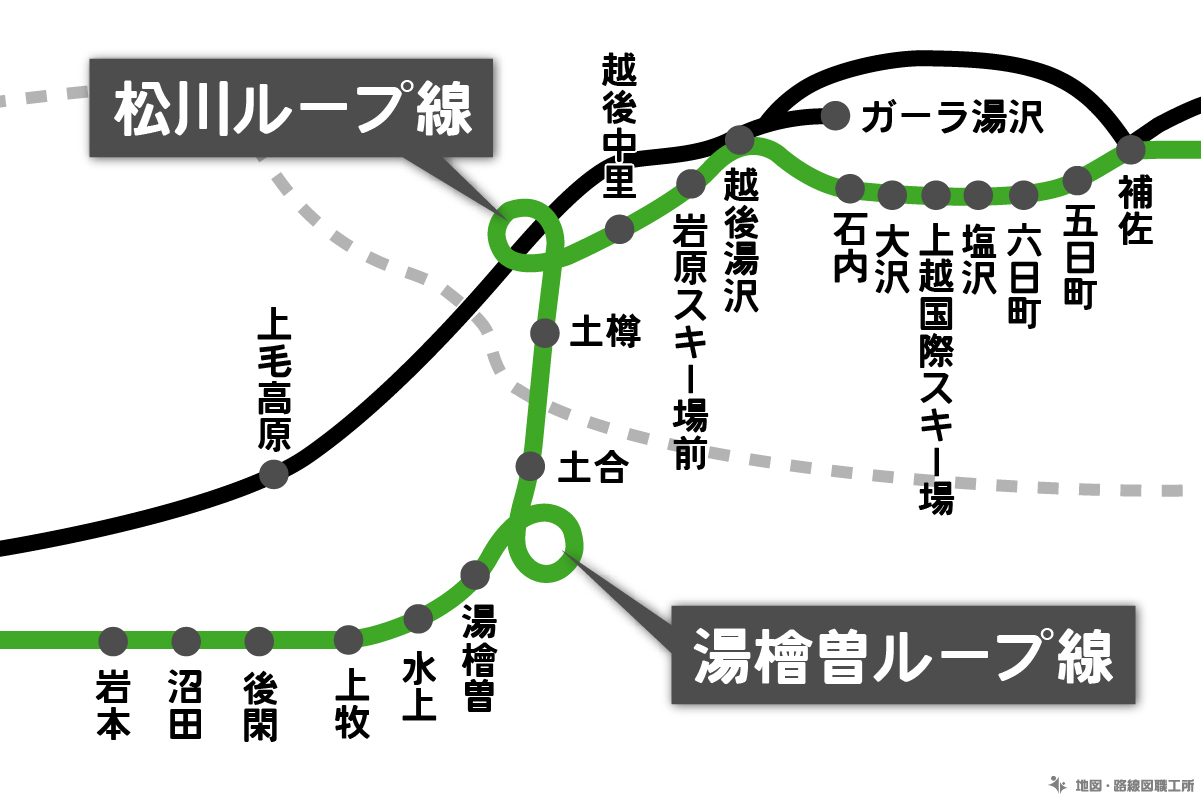

問題1 下の図はどことどこの県境でしょうか?また、なぜ線路がループしているのでしょうか?この県境にあるものを地図帳を使って考えましょう。

とある県境の路線図

▼ 解答をみる

上越線下りダイヤ時刻表

このように県境を跨いで運行する列車は非常に少なくなっています。ローカル線区の主なお客さんである高校生や病院に通うお年寄りなどは移動が同一県内にとどまることなどが要因です。このような区間は全国各地にあり、日豊線の九州山地を越える区間、大分県・宮崎県県境は特急列車は頻繁に通過するものの、普通列車は日に1.5往復しか運行されておらず、ほぼ県境に位置する宗太郎駅はちょっぴり怖い秘境駅(1日平均利用者は1名以下)としても有名です。

まとめ

単に山地・山脈の名前を覚えるだけでなく、私たちの生活にどのように関わっているのか、考えながら学習しましょう。この先、地方別の学習ではより詳しく、産業との関わり合いを勉強しますので、その下地作りとして、まずは全国の山地・山脈の名前を覚えましょう。皆さんの住んでいる地域の近くに山地・山脈はありましたか?次回出かける際には、風景の移り変わり、人の動きに注目してみてください。また、山以外にも出てきた湾や海岸の名前、きになる地名はしっかり地図帳で確認し、場所をチェックしてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第6章の問題まとめ

Yotube動画で第6章『日本の山地・山脈・盆地・海岸』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山