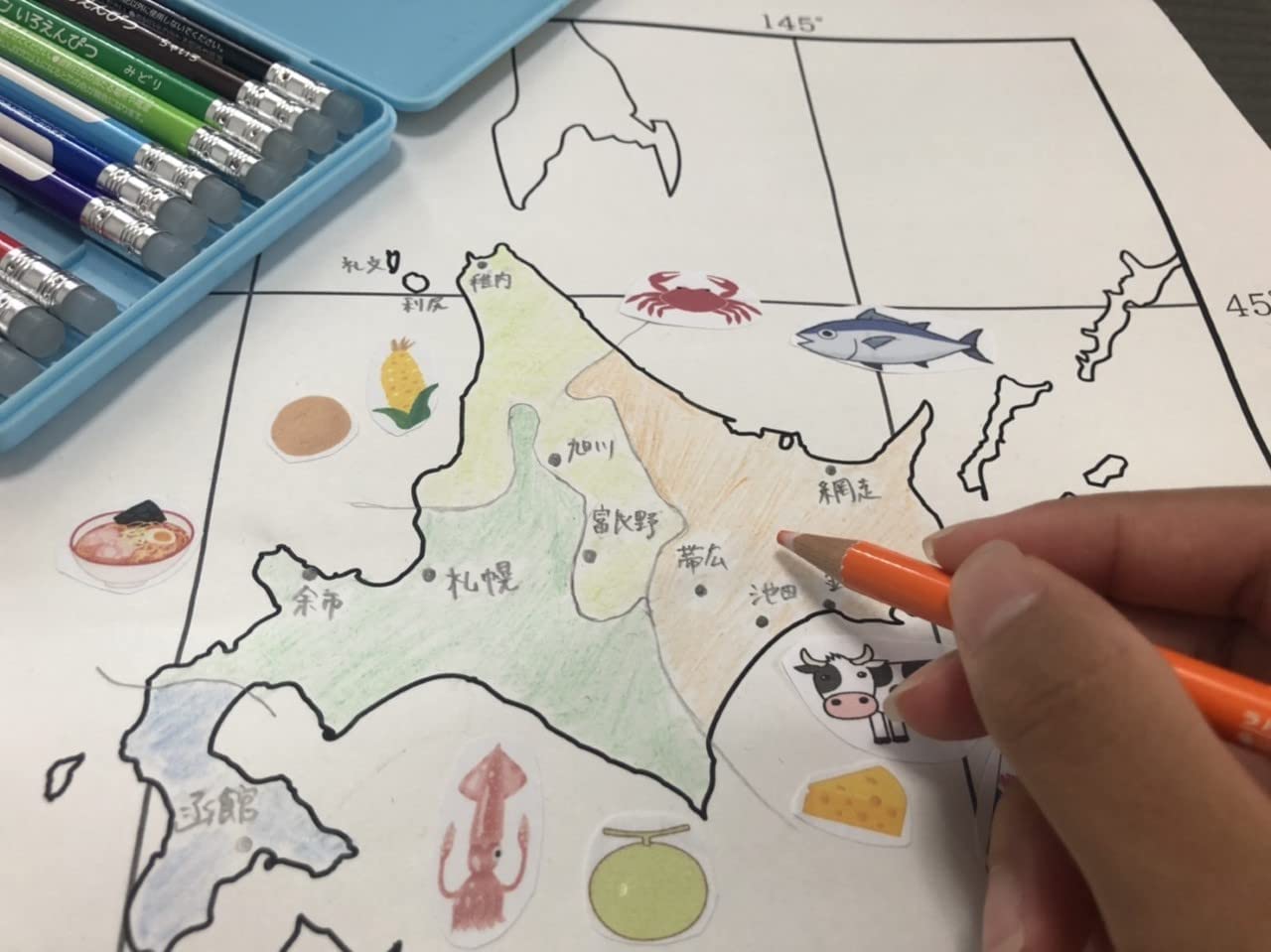

中学受験 地理シリーズ。第30回目は『中部地方の自然・産業・世界遺産・交通』です。

前回の講義『関東地方の自然・歴史・産業』では、関東地方の自然環境や主な産業、世界遺産などを見てきました。日本地理の総まとめ、4回目は中部地方です。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

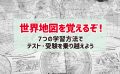

中部地方の自然環境

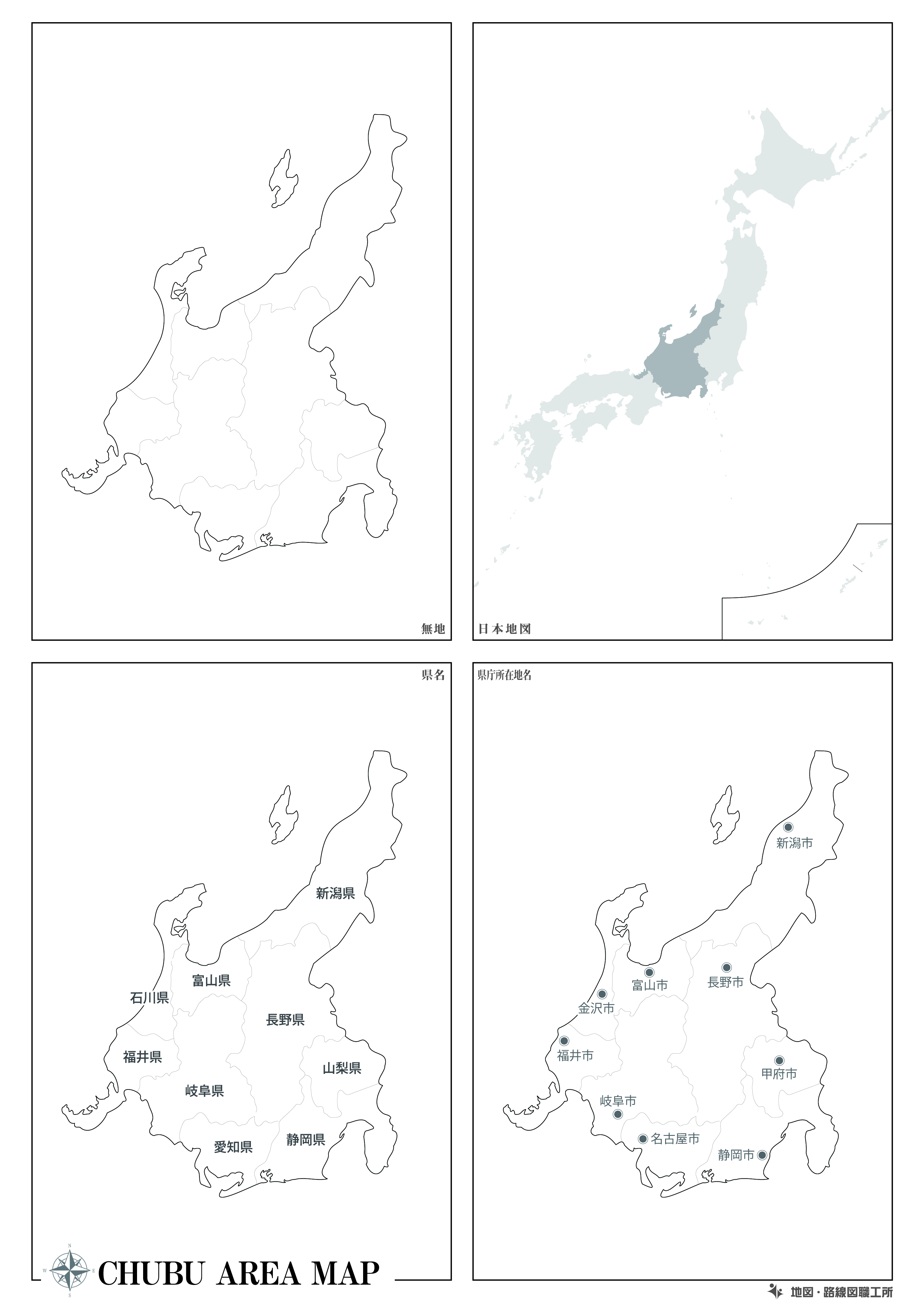

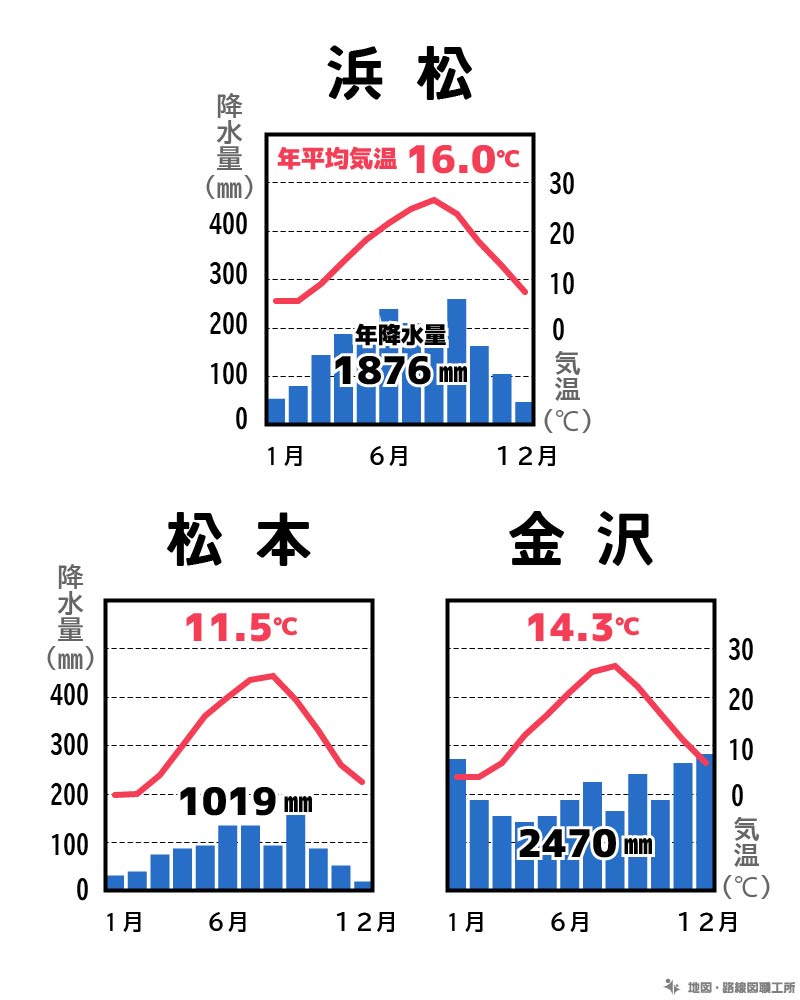

中部地方の地形と気候について見てみましょう。中央高地によって季節風が遮られる中部地方の気候は、太平洋側の東海と日本海側の北陸、内陸の中央高地で大きく異なります。降水量、気温、積雪量の違いにより、場所ごとに産業も農業も変わるので、ポイントを押さえて学習しましょう。

中部地方の地形

太平洋側の東海地方、内陸で、高く険しい山々が連なる中央高地、日本海側の北陸地方に分けられます。それぞれに何県が属しているのかを地図帳でもう一度確認してください。また、日本列島を東と西に分ける大きな溝、フォッサマグナ(大地溝帯)の西の端(糸静線)が新潟県糸魚川市と静岡県静岡市を結んでいます。

中部地方の地形

東海地方

東海地方の中心都市、名古屋を有する濃尾平野に、3つの大きな川木曽三川が流れています。西から順に揖斐川・長良川・木曽川の順で、下流域の岐阜県内ではこの3つの川が近接して流れ、三角州内にある農地や住宅地の回りを堤防で囲んでいます。この堤防で挟まれた低い土地を輪中地帯と呼びます。

一方、東海地方東部、静岡県は比較的土地が高く、水はけのよい台地が広がっています。大井川と天竜川に挟まれた牧之原台地が有名です。愛知県と静岡県の間には日本で10番目に大きい浜名湖があり、太平洋と繋がった汽水湖(海水と淡水が交じり合っている湖)です。

中央高地

3000m級の山々が連なる日本アルプス(北から順に飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)が南北に連なり、その周辺に長野盆地(長野県県庁所在地のある盆地)、松本盆地、諏訪盆地、甲府盆地(山梨県県庁所在地のある盆地)などの周囲を山に囲まれた平地が点在しています。

北陸地方

日本一長い信濃川下流に広がる越後平野をはじめ、各県にそれぞれ平野が広がっています。また、福井県の若狭湾岸はリアス式海岸になっています。

雨温図

関連問題プリント 中部地方の地形・農林水産業

中部地方の産業

中部地方の主な産業を見てみましょう。中部地方は自然環境によって大きく3つの地域に分かれ、それぞれが独自の産業を発展させています。特に第2次産業が盛んで鉄鋼、自動車の出荷額は日本トップです。精密機械や楽器、製紙といった特色ある工業が発達している点を押さえておきましょう。

中部地方全体の農業

中部地方の農業は、地形によって大きく3つに分類されます。温暖な気候を利用した東海、稲作中心の北陸、高原野菜の産地の中央高地、それぞれの特徴を活かした生産物を頭入れておきましょう。

北陸地方の稲作

北陸地方の稲作

東北地方と並んで日本の穀倉地帯です。特に新潟県の米の生産量は都道府県別で日本一。冬の降雪のため、裏作(稲作のシーズンでないときに、別の作物を作ること)が出来ず、夏の米の栽培に全てをかける水田単作地帯です。新潟県産コシヒカリ(品種名)は日本人なら誰もが食べたことのあるお米でしょう。

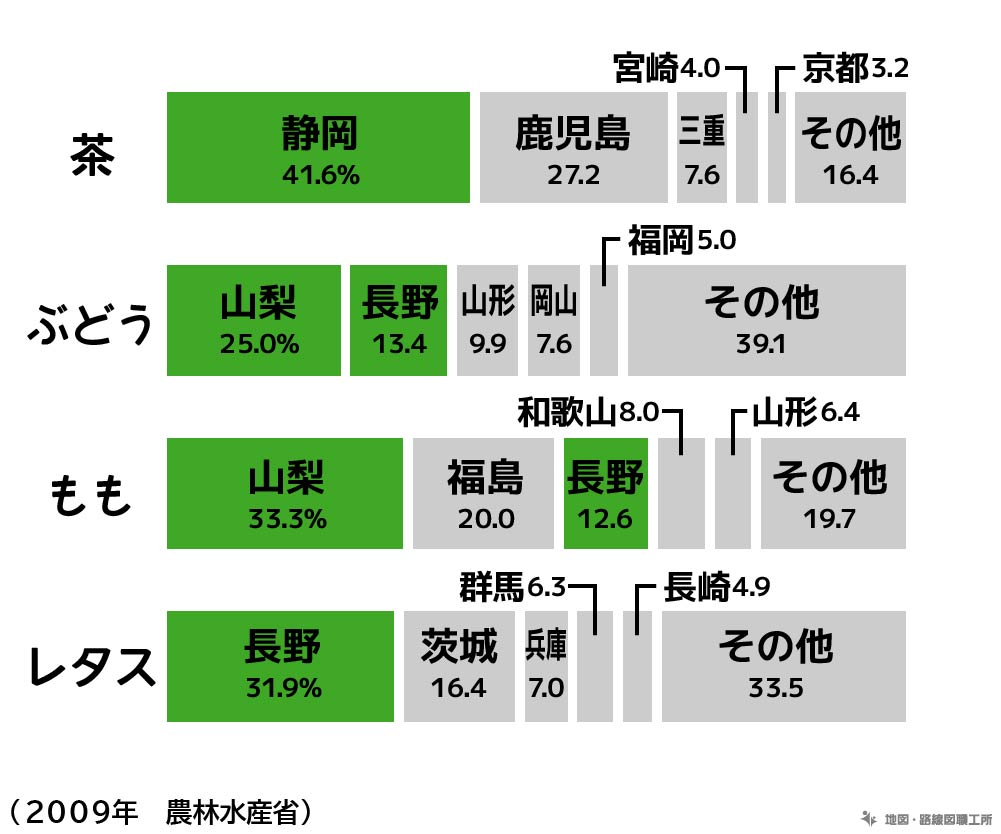

中央高地の果樹栽培

寒暖差と水はけのよい地形「扇状地」を活かして、盆地では果樹栽培が盛んです。甲府盆地ではぶどうやもも、長野盆地ではりんご、ぶどう、ももの栽培がさかんです。山梨県のぶどう生産量は日本一、長野県のりんご生産量は第二位です。

中央高地の野菜栽培

中央高地の野菜栽培

長野県八ヶ岳野辺山原、浅間山の山麓では、すずしい気候を生かしたキャベツ、レタス、はくさいなどの冬野菜(高原野菜)の抑制栽培が行われています。

中部地方の農産物

中部地方の農産物は、地形を生かして全国1位の生産量を誇っています。牧ノ原台地の茶、甲府盆地・長野盆地のぶどう・もも、抑制栽培のレタスなどです。栽培方法や生産地の特徴も合わせて覚えておきましょう。

東海地方の農業

東海地方は東名高速道路を使った交通の便の良さを利用した農業をしています。都市向けにビニールハウスで野菜や花を栽培する施設園芸農業が盛んです。

静岡県の茶の栽培

静岡県牧之原台地は、水が得にくく、農業に不向きな土地でしたが、日当たりの良さ(南向きの斜面のため)、そして水はけのよさを活かして茶の一大生産地となりました。静岡県の茶の生産量は日本一です。ちなみに茶畑の一角には農業用の扇風機が設置されていますが、これは防霜(ぼうそう)ファンと呼び、空気を循環させ、茶葉に霜が降りることを防ぐためのものです。

愛知県東部の農業

愛知県東部は西部と異なり、大きな川に乏しい地区で、水不足に悩まされてきました。そこで明治時代以降、用水路が引かれてきました。矢作川から岡崎平野に向けて明治用水が、天竜川から渥美半島に向かけて豊川用水が、木曽川から濃尾平野東部に向けて愛知用水が引かれています。濃尾平野、岡崎平野では近郊農業が、渥美半島では暖かい気候を活かして電照菊(夜間に電灯をつけて開花時期を調節して出荷)や温室メロンの栽培が盛んです。

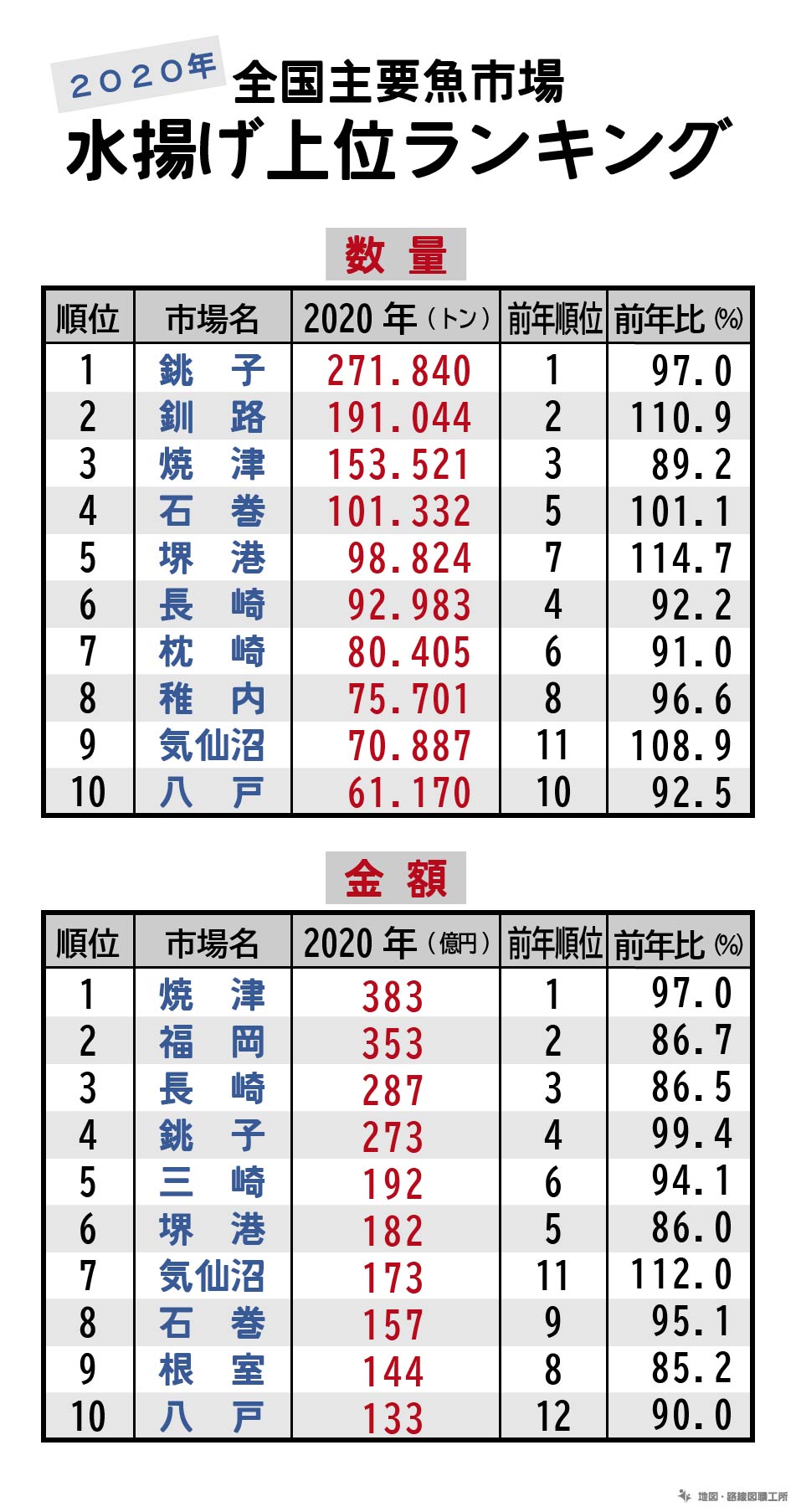

中部地方の水産業

焼津港はまぐろやかつおの遠洋漁業の基地です。汽水湖であることを活かし、浜名湖ではうなぎの養殖が有名。中部地方では、沿岸の漁場をメインに全国で上位を占める魚種を水揚げしているのが特徴です。様々な漁業の種類を使って多様な魚介類が獲れるので、セットで押さえておきましょう。

中部地方の産業についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 水揚げ量日本一の港は銚子港ですが、金額ランキングでは焼津が日本一になります。それは何故でしょうか?

水揚げ上位ランキング

▼ 解答をみる

関連問題プリント 中部地方の地形・農林水産業

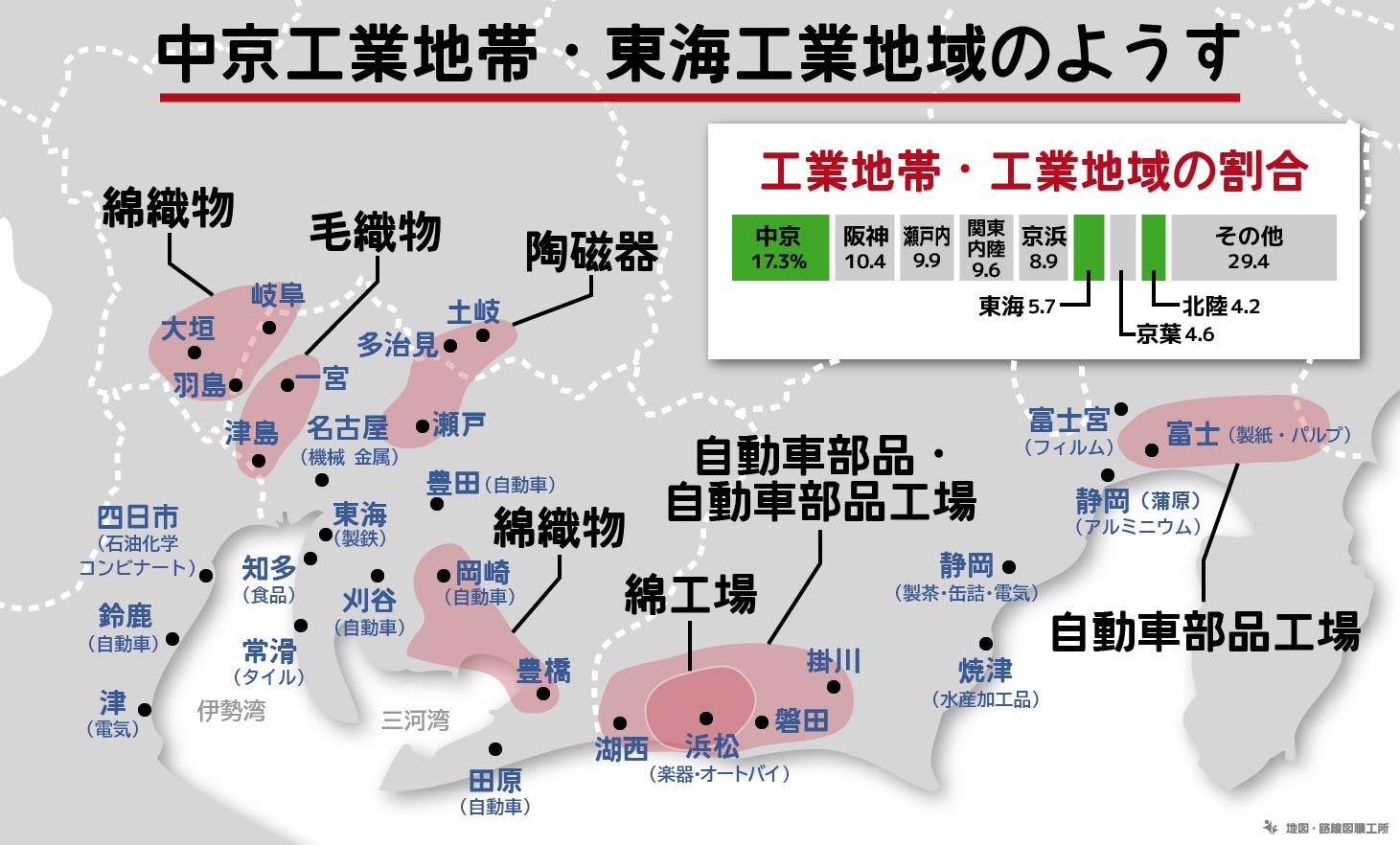

中部地方の工業

中部地方は工業が盛んで、いくつか日本を代表する工業地帯があります。それぞれの工業地帯の場所と盛んな工業をセットで覚えておきましょう。とても良く出る問題です。

中京工業地帯

出荷額日本一の工業地帯。機械工業、特に自動車工業がさかんです。豊田市はトヨタ自動車の企業城下町で、愛知県の自動車出荷額は日本一。その他、愛知県は毛織物、陶磁器の出荷額も日本一で、それぞれの中心都市は一宮市、瀬戸市です。また、東海市の鉄鋼業、三重県四日市市の石油化学工業も忘れてはいけません。

中京工業地帯・東海工業地域の様子

東海工業地域

静岡県沿岸部の工業地域。浜松市で楽器、オートバイの生産、富士市・富士宮市での製紙・パルプ工業、また焼津で水揚げされた魚を加工する食品工業が盛んです。

工業地帯・地域の生産額割合

中央高地の工業

かつては、冬の農家の副業として養蚕が盛んでした。蚕の餌のために桑畑が広がっていましたが、養蚕業の衰退から、工場に転用される例が増えています。綺麗な水が豊富にあることを活かして、諏訪湖周辺の岡谷市、諏訪市では、時計やカメラなどの精密機械工業が発達し、現在は半導体(集積回路)など、コンピューター関係の電子工業が盛んです。

中部地方の伝統工業

冬に農作業が出来ないことから、北陸地方には伝統工業(伝統工芸品)が多く存在します。北陸地方で覚えておくべき伝統工芸品は以下の通りです。

北陸地方の伝統工芸品

- 新潟県小千谷市:小千谷ちぢみ(麻織物) ※湯もみのあと、雪の上にさらすことが特徴。

- 新潟県燕市:洋食器(金属食器)

- 新潟県長岡市:刃物

- 石川県輪島市:輪島塗(漆器)

- 石川県金沢市:友禅染

- 石川県能美市:九谷焼

- 福井県鯖江市:漆器→現在はめがねの生産日本一(めがねフレームの95%鯖江で作られています)の街へ。

発電所

近畿地方の電力の多くが北陸地方で発電され送電されています。戦後、需要の増加で大阪を中心として電力不足問題が社会問題になっていましたが、急峻な山々が連なる富山県と長野県の県境付近に黒部ダムを建設し、水力発電を行うことが決まり、1963年に完成しました。難工事から171人の殉職者を出していますが、風光明媚な景観から、今では立山~黒部アルペンルートの一部として、多くの観光客が訪れています。

原子力発電所の分布図

また、1970年代になると福井県若狭湾沿岸に原子力発電所が相次いで建設されました。停止中のものも含めて5か所14基の原子力発電所があり、原発銀座と呼ばれています。

関連問題プリント 中部地方の工業

中部地方の世界遺産

中部地方の世界遺産を見てみましょう。中部地方には2つの世界遺産があります。世界遺産の場所と名称だけでなく、なぜそれらが世界遺産として登録されたのかを押さえておきましょう。世界遺産の認定理由を知ることが、地域の伝統、気候などの特色を知ることになります。

白川郷・五箇山の合掌造り集落

白川郷

白川郷(岐阜県)と五箇山(富山県)にある合掌造りの集落群。1995年に世界文化遺産に登録されました。一般的に白川郷の名前で知られており、富山県側ばかりがアピールされていますが、白川郷があるのは岐阜県ですので注意しましょう。合掌造りとは、日本の伝統的家屋の一つの様式で、屋根に雪が積もるのを防ぐため、茅葺の急こう配の屋根が特徴です。また、この屋根裏部分は蚕の飼育(養蚕)に活用されていました。

富士山

富士山

2013年に世界文化遺産に登録されました。登録名は「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」で、自然遺産ではなく、文化遺産であることに注意しましょう。

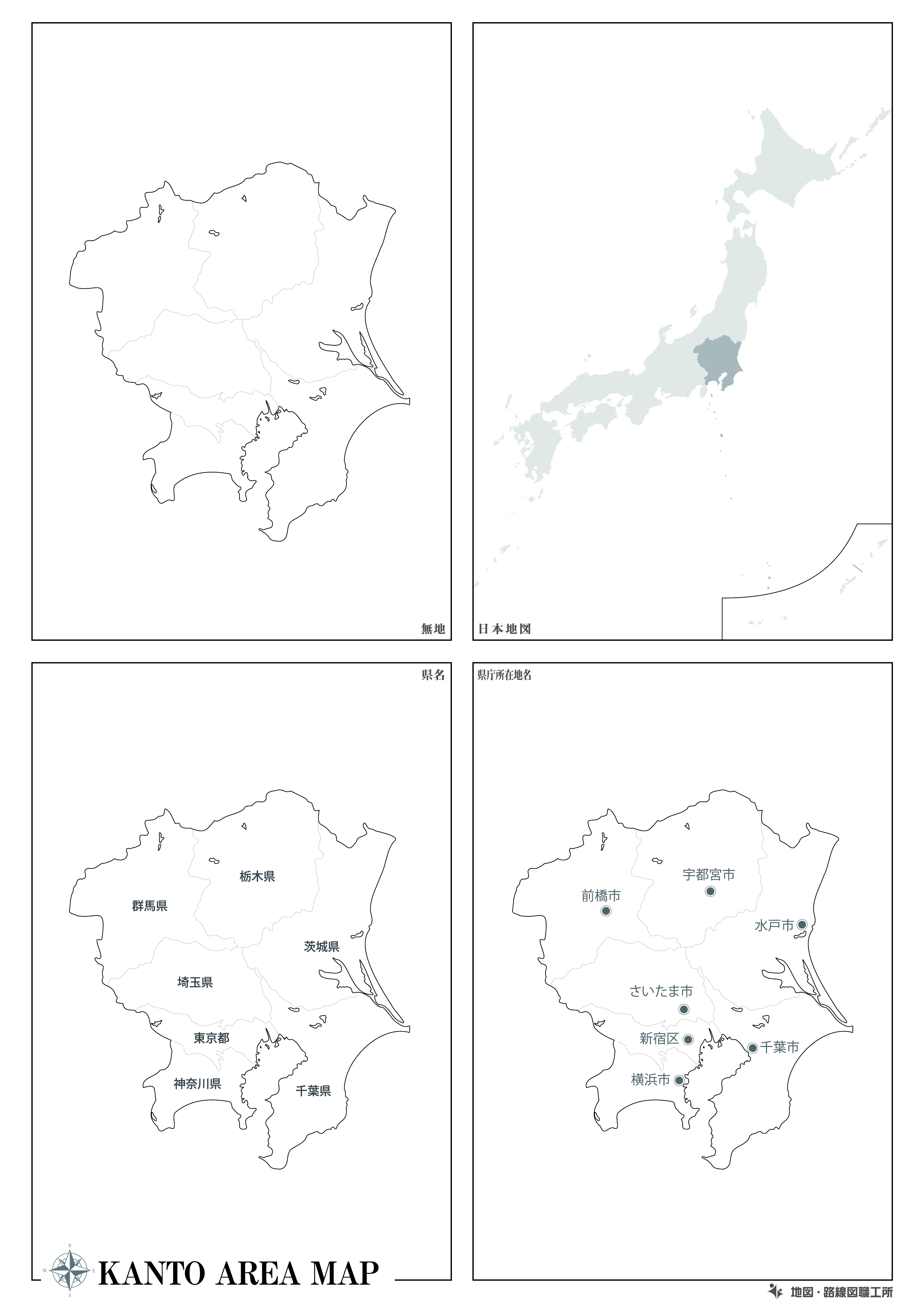

中部地方の都市と交通

中部地方の交通事情や問題点を見てみましょう。中部地方の政治、経済、文化、物流の中心は、名古屋市です。名古屋市を基盤に産業が活発な都市が周辺に広がり、名古屋港や中部国際空港から世界へとつながっていきます。北陸地方は、江戸時代から海運を通して世界と貿易をしていました。

中部地方の政令指定都市

中部地方には4つの政令指定都市があります。名古屋市は、中部地方の中で最も古い1956年に政令指定都市に指定されています。2000年代に入り、静岡市、浜松市、新潟市の順で指定されています。

- 愛知県:名古屋市

- 静岡県:静岡市・浜松市

- 新潟県:新潟市

新幹線

新幹線

東京から各方面に東海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線が伸びている。現在、中央高地を貫く中央新幹線が建設中です。東京との結びつきは強い一方で、東海・中央高地・北陸を結ぶ交通網が弱く、これらの地域間の移動は高速道路がメインになっています。

空港

中部国際空港

愛知万博に合わせ、2005年、愛知県常滑市沖合、伊勢湾上に海上空港である中部国際空港が開港しました。2007年には静岡県島田市、牧之原市にまたがる形で静岡空港が開港しましたが、利用者が低迷しています。

まとめ

覚えることがありすぎて大変・・・と中部地方に苦手意識を持つ人も多いですが、まずは東海・中央高地・北陸と分け、それぞれの特徴を考えながら学習を進めていきましょう。そして、一番おススメなのは冬に東海地方から北陸、中央高地と巡る旅をすることです。気候の違いが一番際立ち、身をもって各地の特徴を感じることが出来ます。それぞれの都市で1泊ずつして、名物を食べ、車窓の風景に目をやっていれば、立派な勉強になります。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第30章の問題まとめ

Yotube動画で第30章『中部地方の自然・産業・世界遺産・交通』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸