中学受験 地理シリーズ。第22回目は『代表的な工業地域(瀬戸内・東海・京葉・鹿島臨海)の特徴』です。

前回の講義『四大工業地帯(北九州・中京・阪神・京浜)の特徴』では、四大工業地帯の特徴と出荷額の内訳などを見てきました。引き続き、工業の盛んなエリアを学習していきます。工業地帯に引き続いて、今回学習するのは工業地域です。工業地帯は四大工業地帯として4つしか存在しない反面、工業地域は数に制限がありません。特に工業地域は戦後に誕生した比較的新しい工業地域であり、今後も増えてゆく可能性があります。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

工業地域とは

冒頭で紹介したとおり、工業が盛んな地域のうち、前回学習した工業地帯以外が工業地域となります。

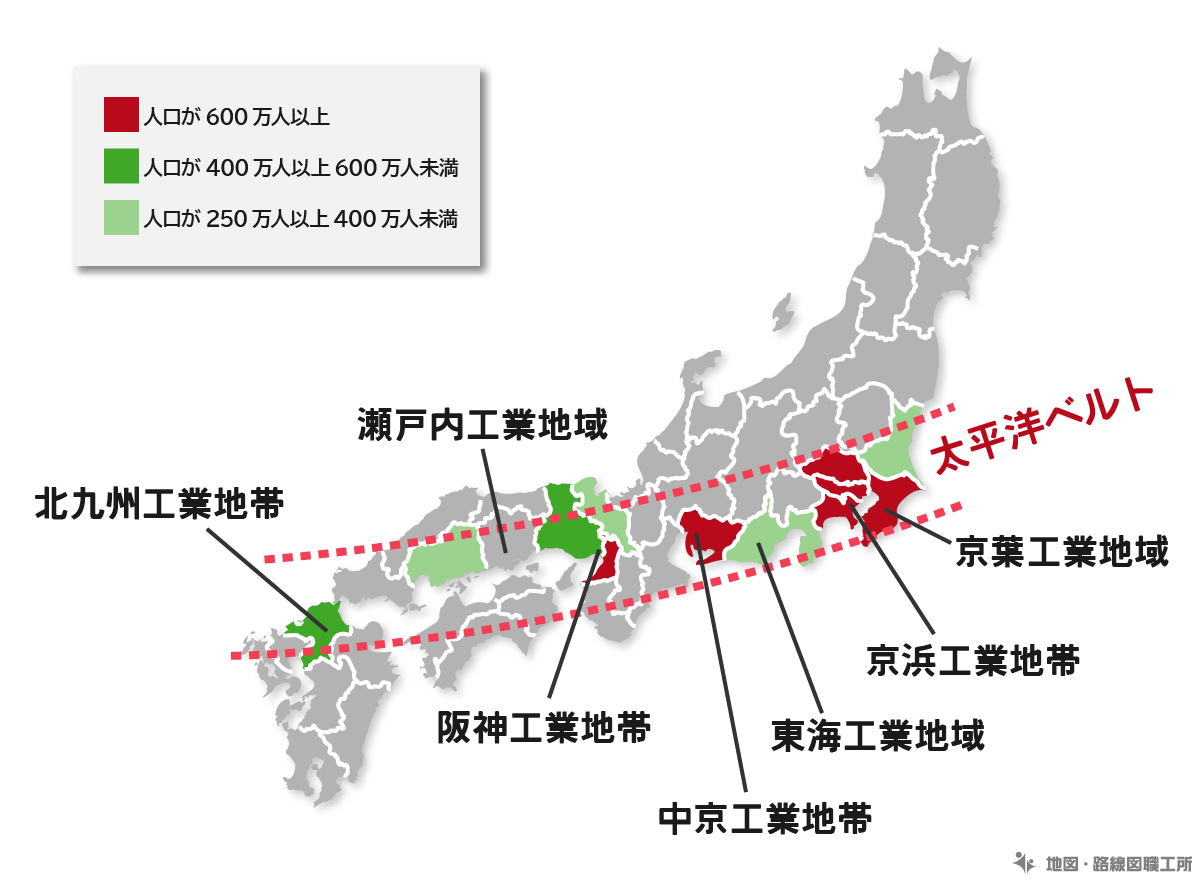

太平洋ベルト

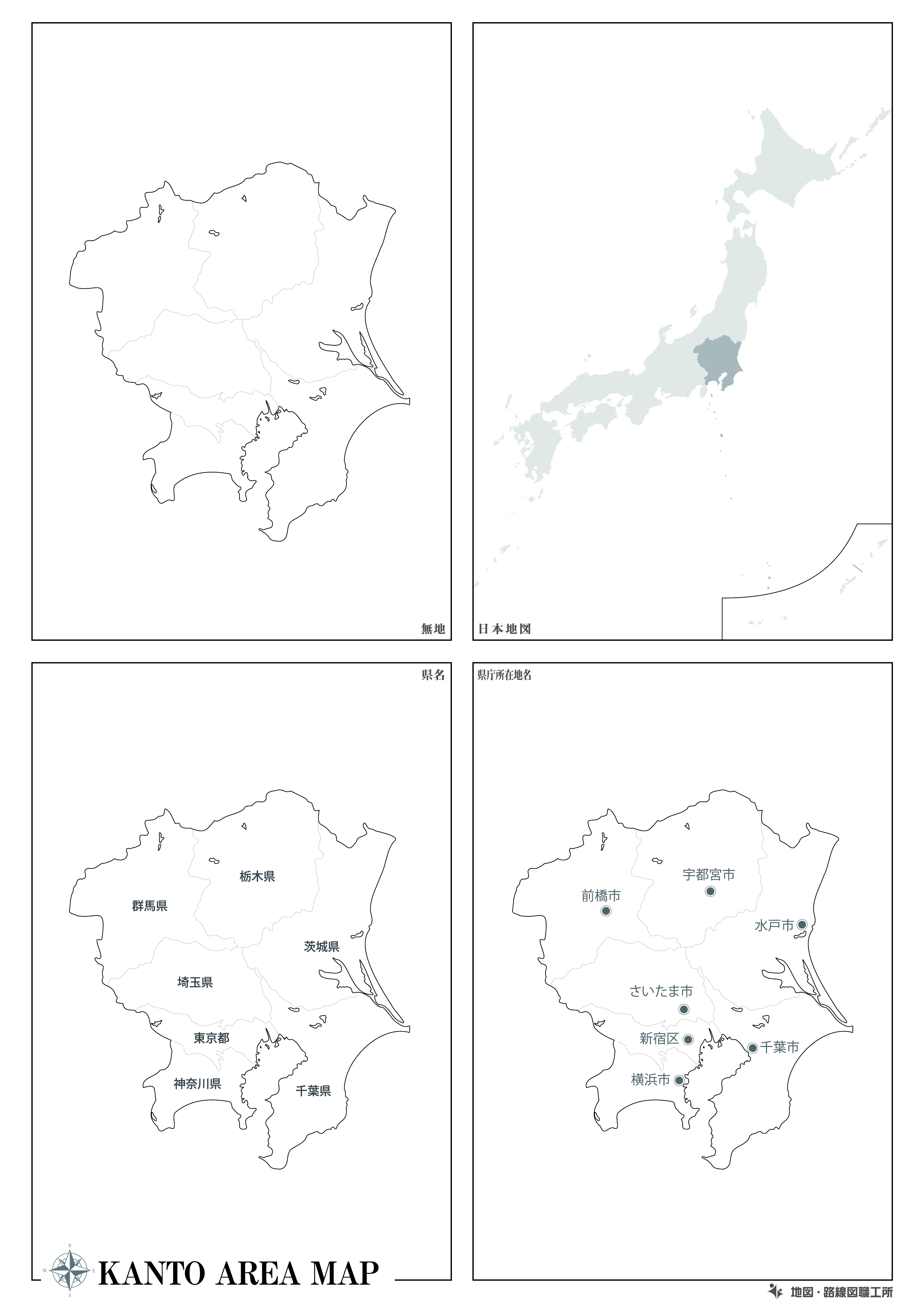

戦前から工業が盛んだった四大工業地帯では、新たに工場を建設する用地が不足、公害問題等の発生、また住宅や商業施設への土地の転用等の理由により、工場を増やすことが出来なくなりました。そこで、工業地帯に隣接する形で、新たな工業地域が形成されてゆきました。よって工業地域も工業地帯と同じく、太平洋ベルト上に位置しているのがほとんどで、西から順に、瀬戸内工業地域、東海工業地域、京葉工業地域、鹿島臨海工業地域が代表的な工業地域です。

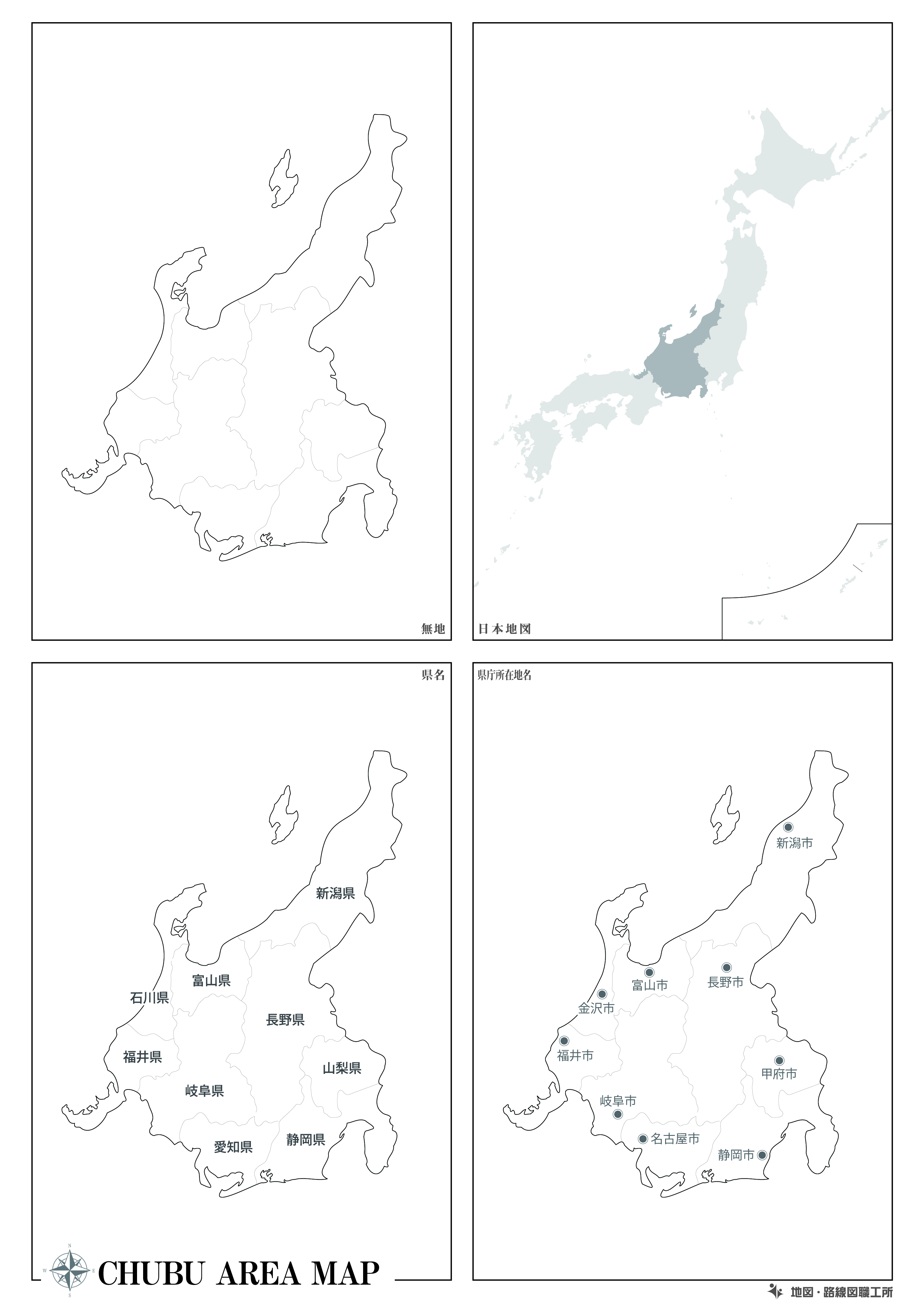

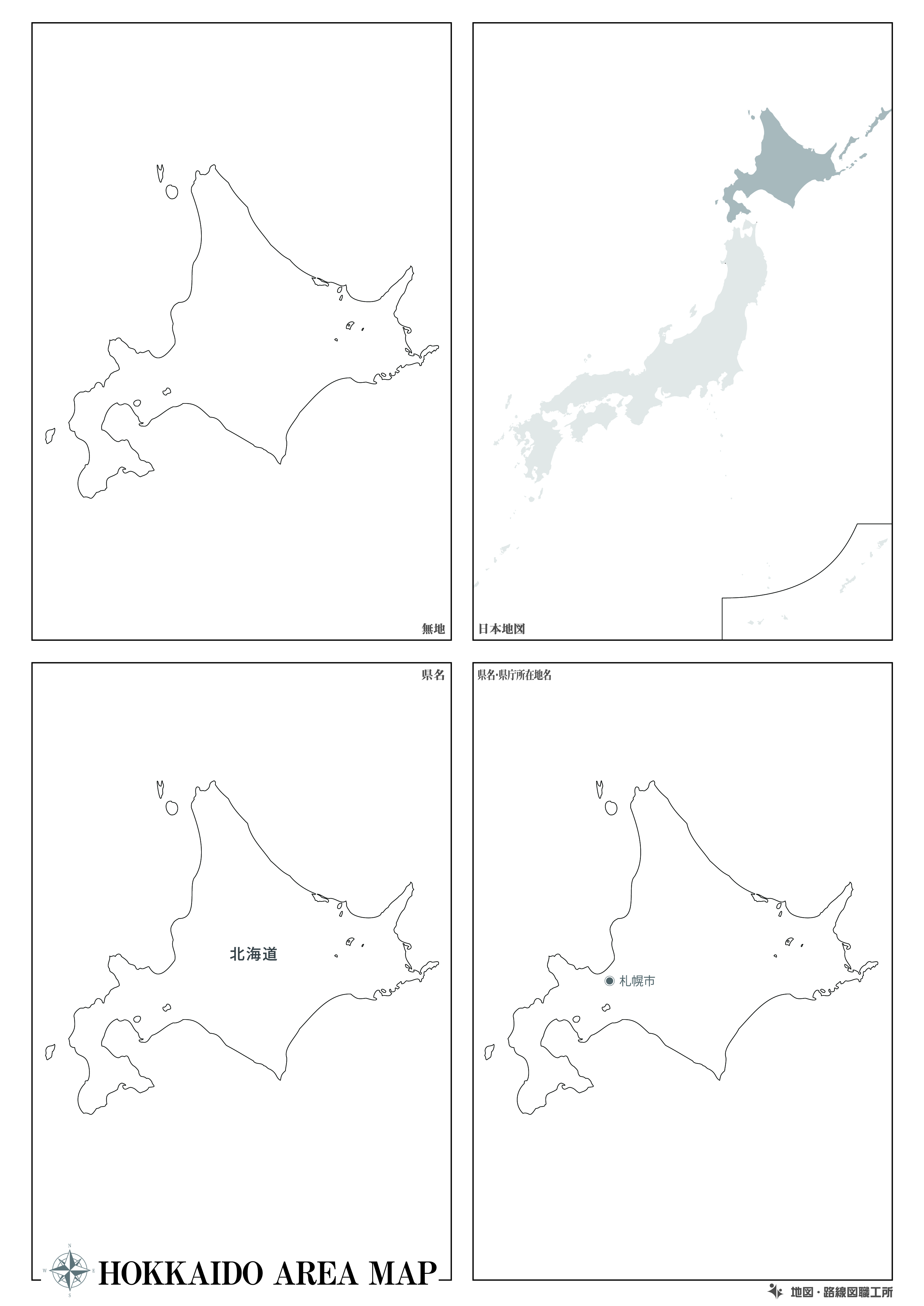

また、海に面していないものの、「関東内陸工業地域」も太平洋ベルト上の工業地域と見なすことが出来、この5つが中学受験で覚えなければならない工業地域です。これ以外の工業地域としては北陸工業地域、道央工業地域などが存在しますが今回は割愛し、追って各地域ごとの学習で重要都市を紹介します。

工業地域についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 工業地帯、工業地域が太平洋ベルトに立地する理由を答えなさい。

▼ 解答をみる

瀬戸内工業地域

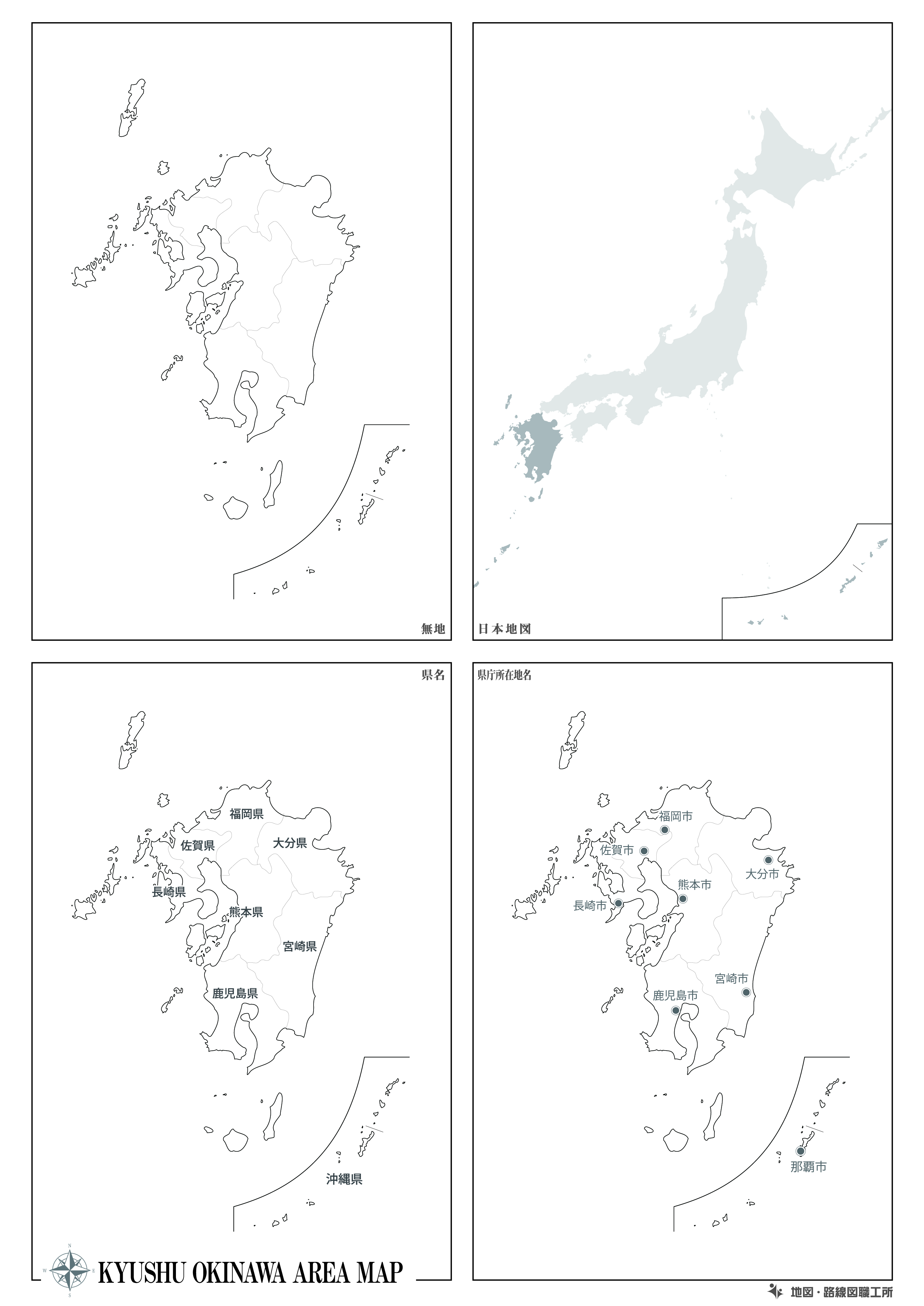

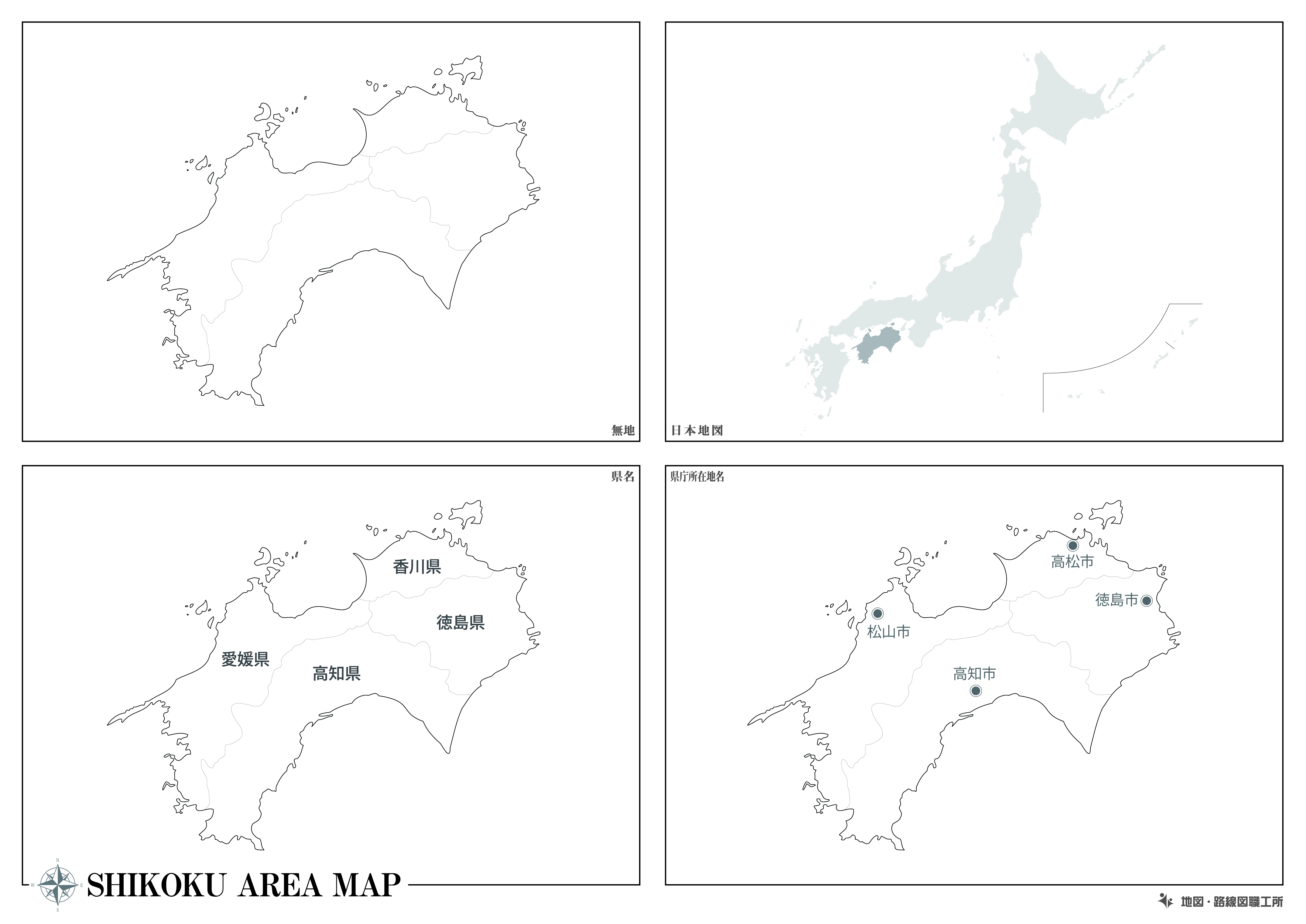

瀬戸内海に面した広島県、岡山県、愛媛県、香川県の都市を中心に発展した工業地域です。穏やかで、降水量の少ない瀬戸内海には古くから自然の海から塩をとる塩田が広がっていました。戦前には「戦艦大和」でも有名な広島県呉市が軍港として栄え、関連する軍需品工場や軍用地も点在していました。戦後、これらの跡地を転用することで瀬戸内工業地域は生まれました。

瀬戸内工業地域

鉄鋼業、自動車・造船などの機械工業、また倉敷市や周南市には石油コンビナートがあり、化学工業も盛んです。年度によって若干の変動はありますが、最新の統計では中京工業地帯、阪神工業地帯、関東内陸工業地域に次ぐ、第4位の工業出荷額を誇っています。

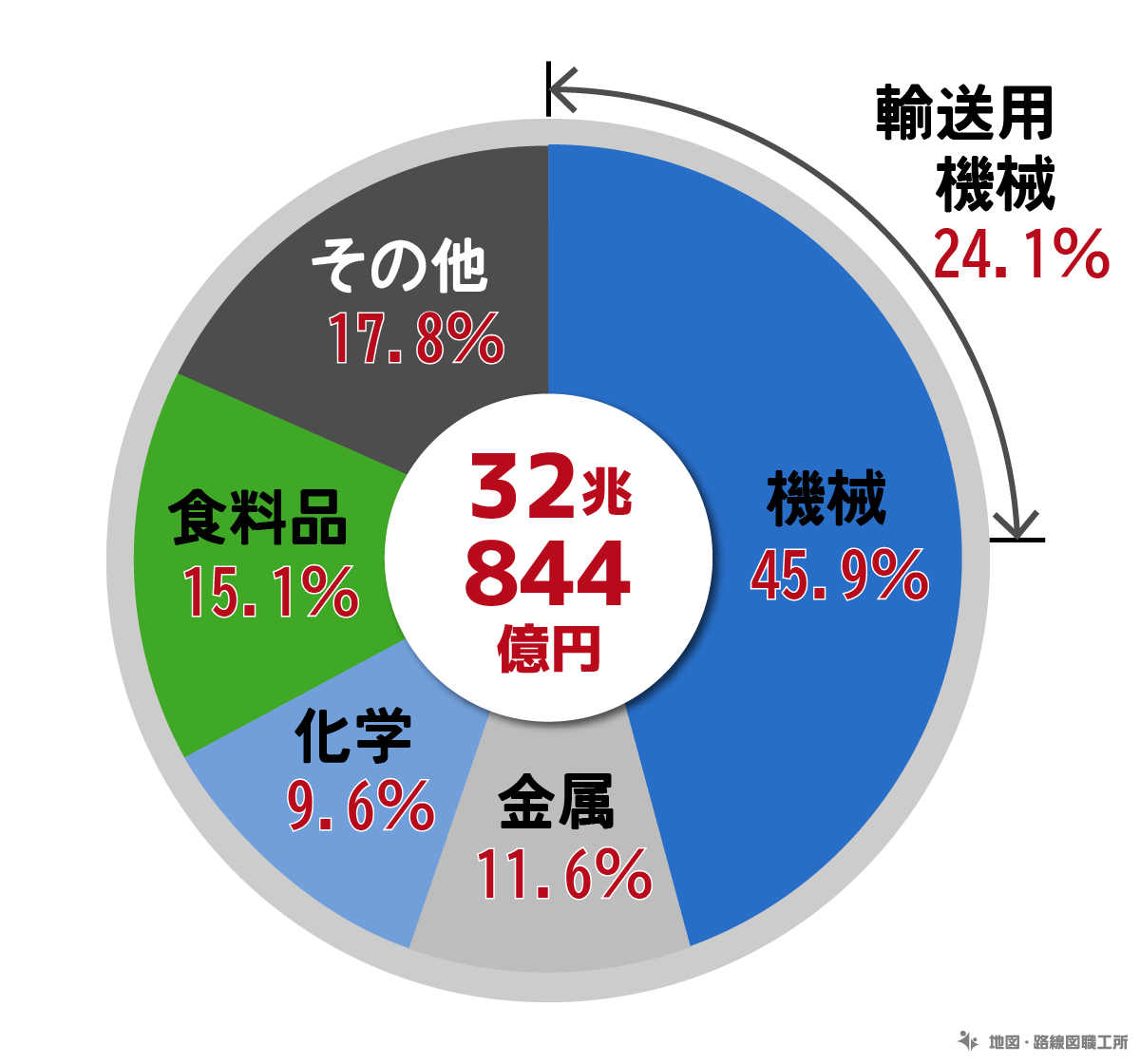

工業出荷額の内訳

瀬戸内工業地域 工業出荷額内訳

前回学習した阪神工業地帯と似た円グラフになりますが、石油化学コンビナートが点在する瀬戸内工業地域の方が化学の占める割合が高いです。また、自動車工場も多いことから、機械製品に占める輸送用機械の割合も高くなっています。

石油化学コンビナートとは

身の回りにあるプラスチック製のペットボトル、ポリエステルやナイロン製の洋服から、ゴム、塗料、肥料、ガソリン、灯油、ジェット燃料、LPガス、アスファルト、といったあらゆるものは石油(原油)からつくられています。石油は製油所(石油精製工場)で様々な温度に加熱され、それぞれに応じて性質に変わります。特に製品を作る石油化学工場では原油から得られる「ナフサ」を主原料として製品に加工しています。そこで石油製品を製造する工場を一か所に集め、パイプで結び、原料・燃料・工場施設を結び付けて生産性を向上させています。

このような場所を「石油化学コンビナート」と呼びます。1950年代に川崎、四日市、岩国、新居浜に建設されたのが始まりですが、中学受験では岡山県倉敷市の水島コンビナートがよく出題されるので覚えましょう。

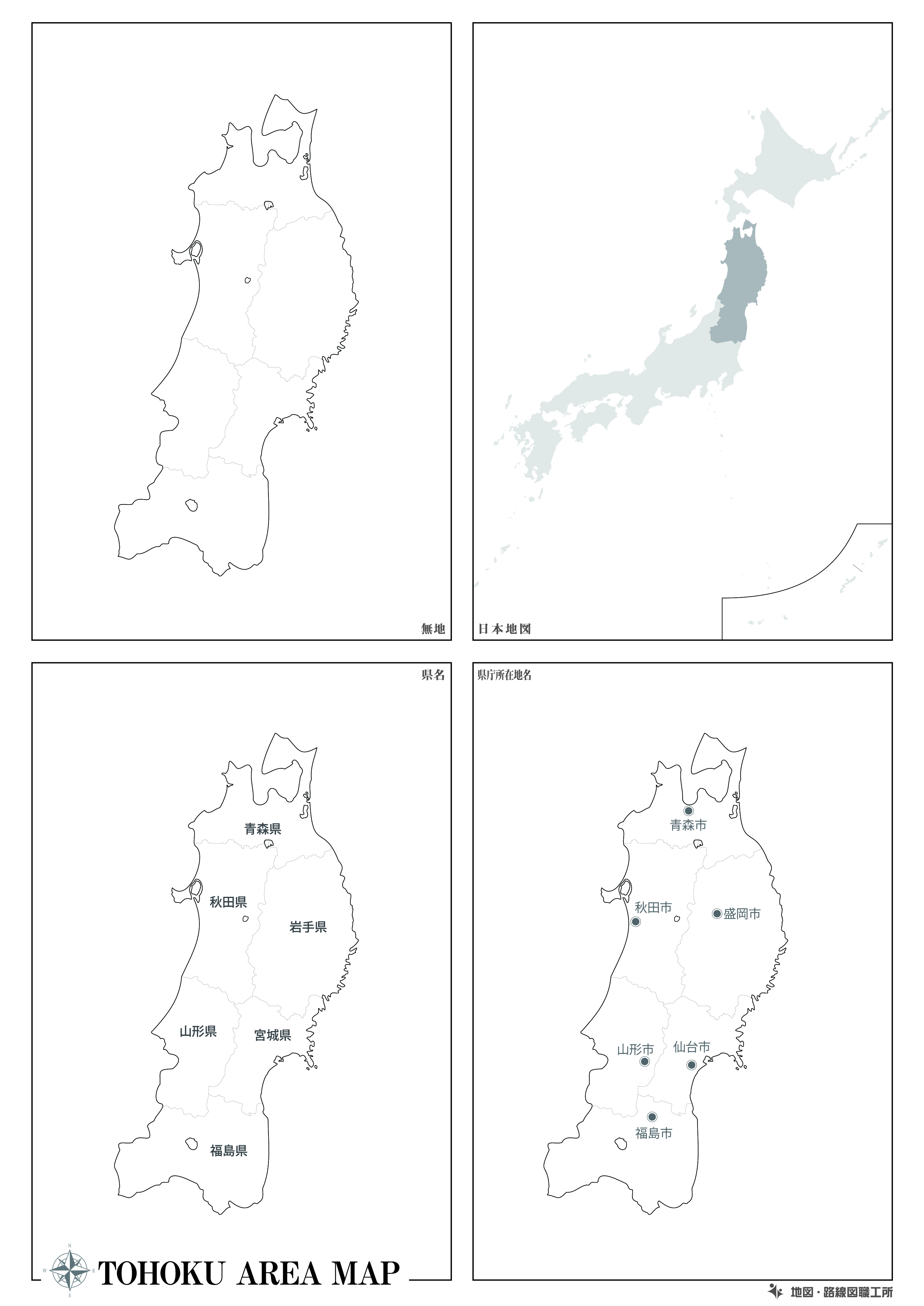

関東内陸工業地域

阪神工業地帯に次ぐ、第三位の工業出荷額を誇る工業地域です。なお、瀬戸内工業地域とは出荷額の差が小さく、順位が逆転する場合があります。太平洋ベルトの工業地帯・工業地域としては珍しく、その名の通り内陸部に立地し、東京内陸部から埼玉県、群馬県、栃木県にまたがる工業地域です。京浜工業地帯の用地不足などの理由、また高速道路が整備されたことで、1970年代から工場が集まってきて、工業団地と呼ばれるようになってきました。戦前から存在する中島航空機を始祖として、自動車や自動車部品の生産を中心に栄えています。また、大量消費地である東京の後背地であることから食品加工も盛んです。

関東内陸工業地域

埼玉県や群馬県には多くの食料品メーカーや外食産業の本社が立地しています。一方で、大量の原料輸入や化学プラントの必要のある化学工業の占める割合は低くなっています。かつては奥多摩や秩父で産出された石灰石が臨海の京浜工業地帯の工場へ運ばれていましたが、京浜工業地帯の衰退から、今は需要が減っています。また、栃木県足尾銅山では、かつては銅が産出されていましたが、鉱毒事件の発生、海外からの輸入鉱石におされ、閉山しました。ただし、足尾銅山の流れを組む金属メーカーの工場が一部残っているため、工業出荷額に金属も含まれています。

工業出荷額の内訳

関東内陸工業地域 工業出荷額内訳

機械の割合が4割を超えているが、金属や化学の割合が少ない。円グラフの見た目は北九州工業地帯と似ているが、出荷額に大きな差があるため、判別可能。

東海工業地域

中京工業地帯の東側に位置し、静岡県沿岸部全域に広がる工業地域です。工業出荷額は京浜工業地帯に次いで6位です。名古屋と東京の中間に位置し、太平洋ベルト地帯の一部です。地域の特性をうまく活かした工業分布が特徴です。

東海工業地域

浜松市でのオートバイや楽器(ヤマハや河合楽器工場が立地)が盛んで、それ以外にも自動車、機械の生産を行っている都市が点在しています。また、富士山からの豊富な湧き水を活用した富士市、富士宮市での製紙・パルプ工業、焼津港周辺での、食品加工もさかんです。

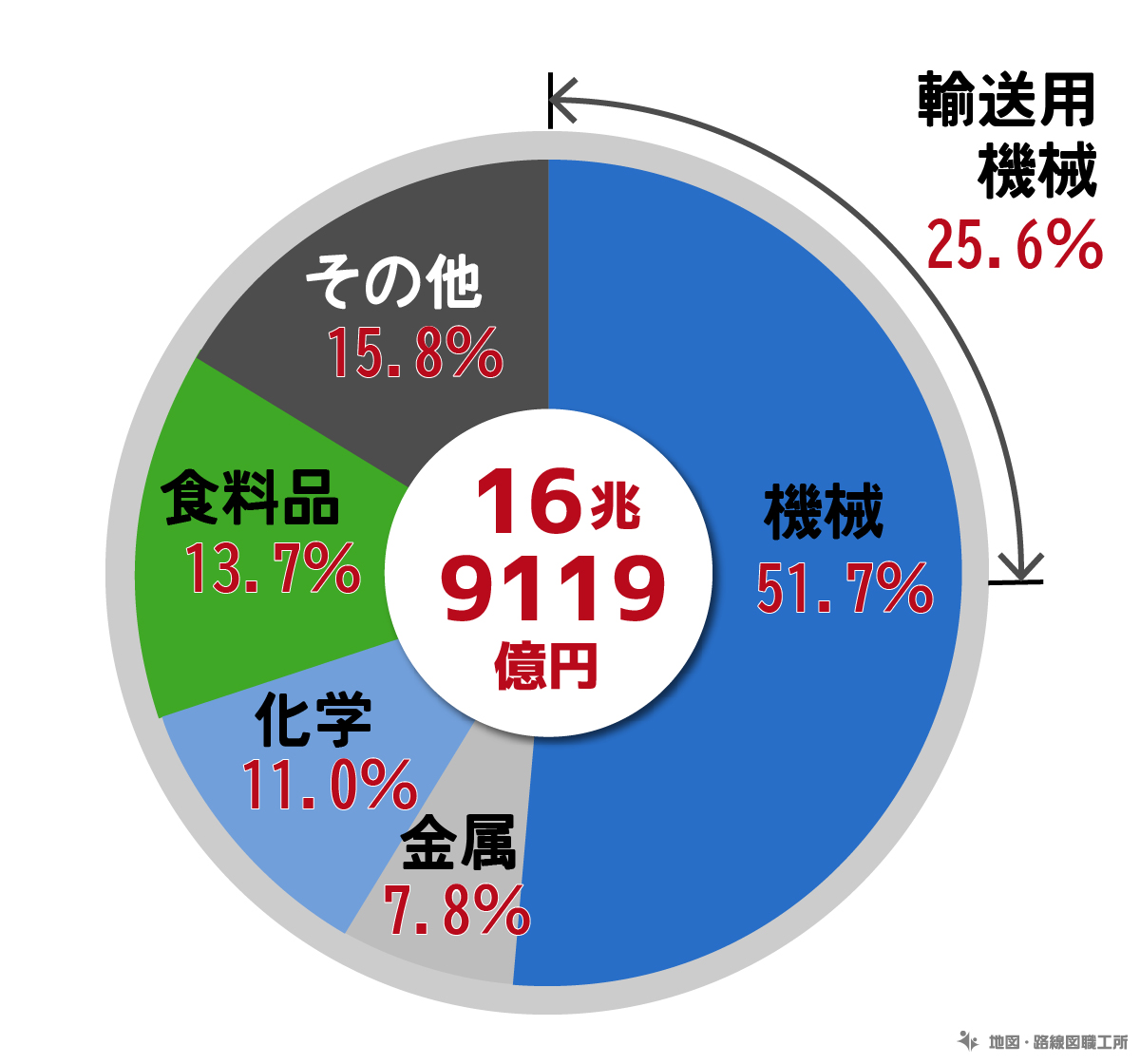

工業出荷額の内訳

東海工業地域 工業出荷額内訳

機械が5割を超えます。機械が5割を超えるのは中京工業地帯と東海工業地域のみです。円グラフは一見、京浜工業地帯に似ていますが、工業出荷額の少ない方が東海工業地域と判別できます。

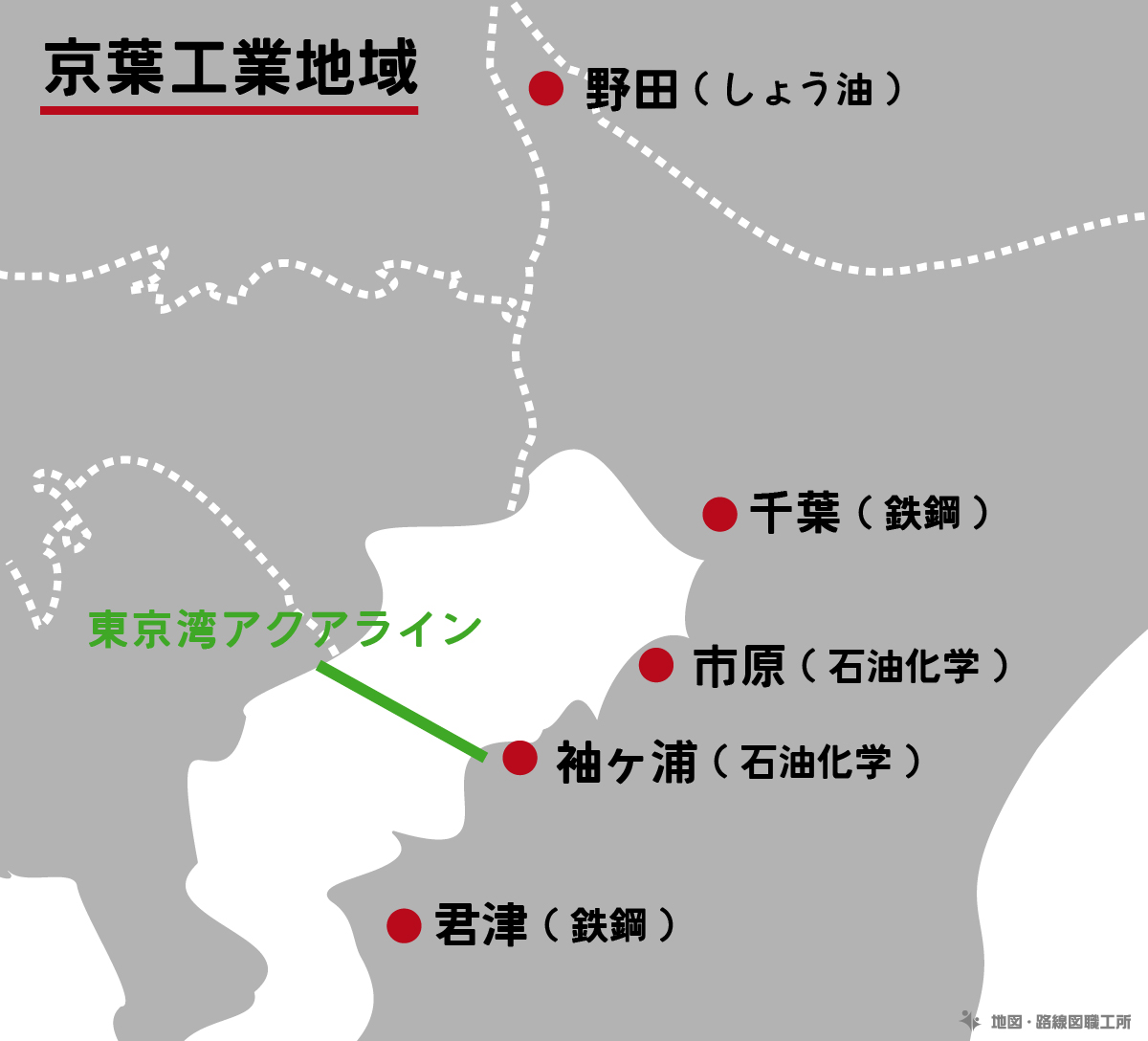

京葉工業地域

東京都から千葉県沿岸の埋め立て地に広がる工業地域です。具体的には東京都浦安市から千葉県富津市にかけて連なっています。ディズニーランドを越えて、さらに東側です。工業出荷額は7位(北陸工業地域を含めた場合8位)です。

京葉工業地域 工業出荷額内訳

もともと人が住んでいない埋め立て地であることから、鉄鋼業、石油化学工業などの大規模な工場が集まっており、市原市の石油化学コンビナート、千葉市、君津市には製鉄所が有名です。

- いずれも近接しているため、位置がよく問われるが、市原が千葉と君津の間と覚えよう!

工業出荷額の内訳

化学の割合が4割弱を占めており、圧倒的です。機械が圧倒的な中京工業地帯の円グラフと共に、一発で見つけることが出来ます。

鹿島臨海工業地域

茨城県南東部の鹿島浦に面した鹿嶋市(市の名称では嶋を使うので注意!!)、神栖市を中心に発展した工業地域です。鹿嶋市は鉄鋼業、神栖市は石油化学工業が盛んです。かつては砂丘だったところに人口の掘り込み湾を造成し、製鉄所、石油化学コンビナートなどが広がっています。Y字型に港が彫り込まれているのがわかりますので、地図帳で確認してください。なお、工業出荷額は3兆円程度と規模は少ないですが、太平洋ベルトに位置する工業地域として、中学受験に出題される傾向があります。工業出荷額の内訳は割愛します。

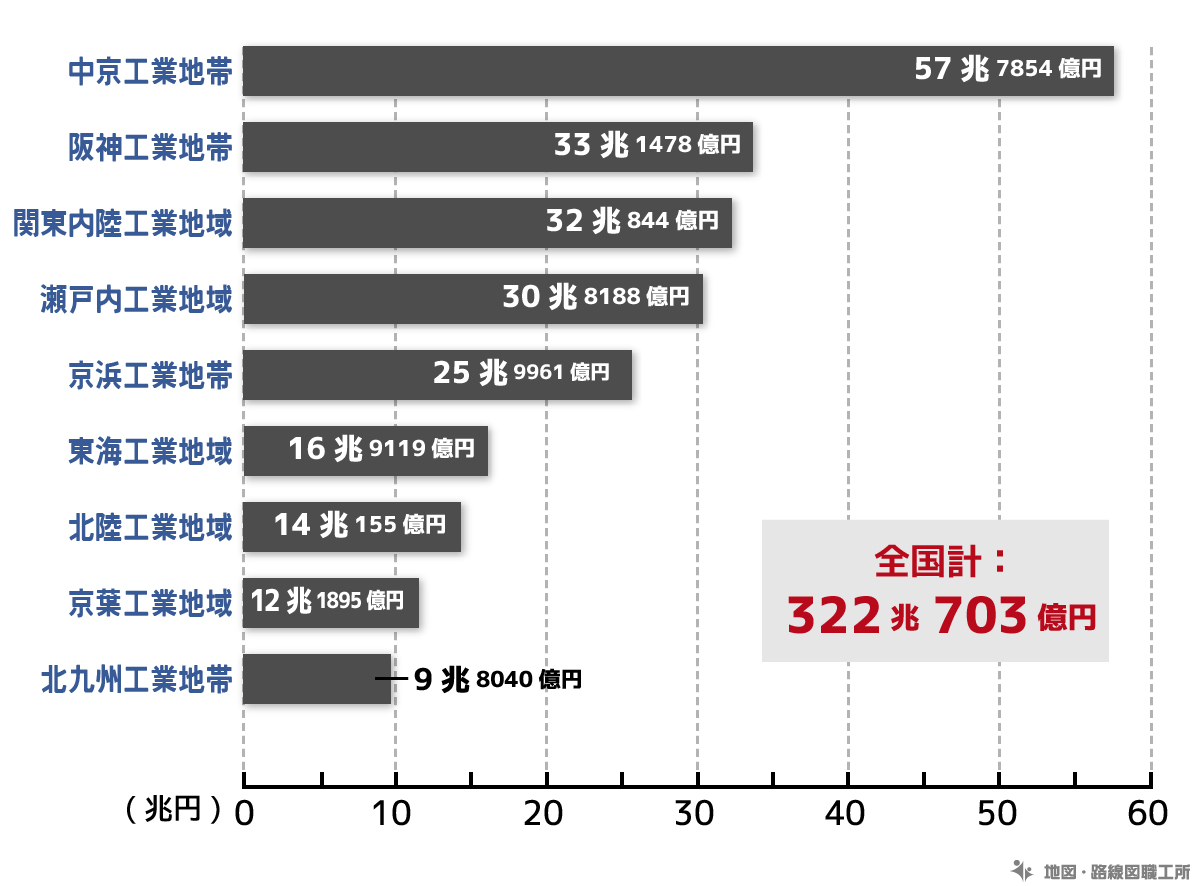

各工業地帯・工業地域工業出荷額ランキングまとめ

工業地域工業出荷額ランキング

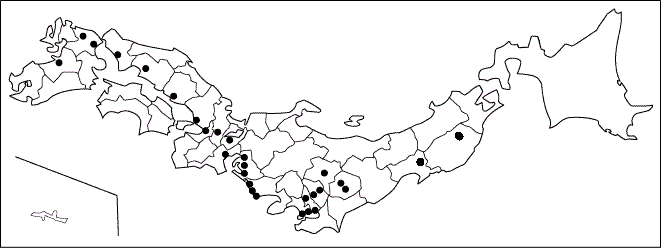

問題1 以下の地図は石油化学工場、製鉄所、自動車工場、半導体工場の立地です。それぞれの地図がどれを示しているのかを答えなさい。また半導体工場の立地についての特徴とその理由を考えて答えなさい。

地図 ア

地図 イ

地図 ウ

地図 エ

ヒント1 半導体工場の立地については学習していませんが、消去法で考えてください。

ヒント2 石油化学工場と製鉄所の立地は似ています。見分け方は東海市・北九州市の製鉄、四日市市の石油化学です。

▼ 解答をみる

まとめ

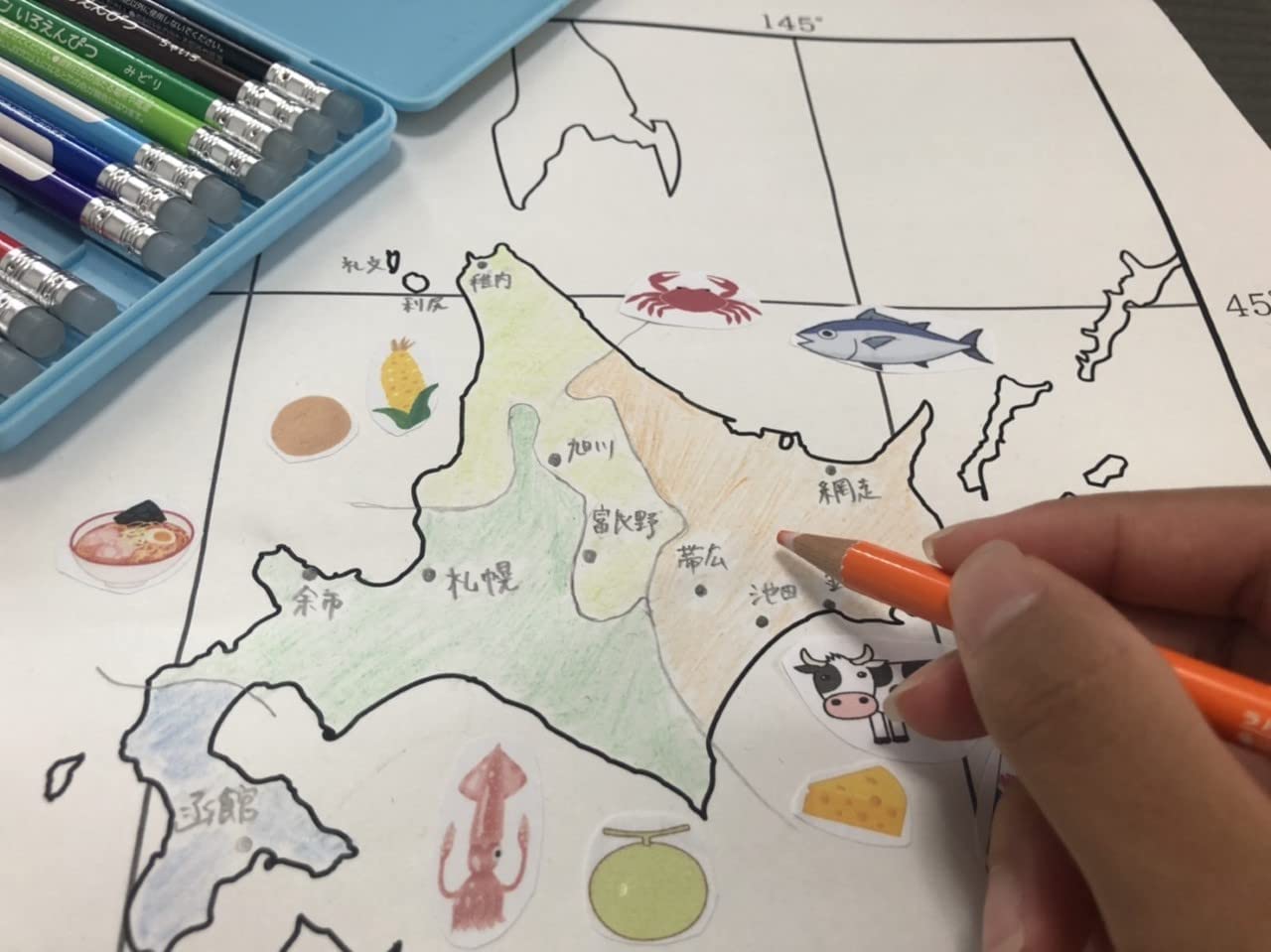

これで日本の工業が盛んなエリアについての学習は終了です。農業などに比べ、覚えることが一気に増えたと思います。演習問題を何度も解いて、苦手分野を無くしてください。工業生産額のランキングや割合は暗記ではなく、感覚的にしっかり身につけてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第22章の問題まとめ

Yotube動画で第22章『代表的な工業地域の特徴』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸