中学受験 地理シリーズ。第33回目は『九州・沖縄地方の自然・産業・世界遺産・交通』です。

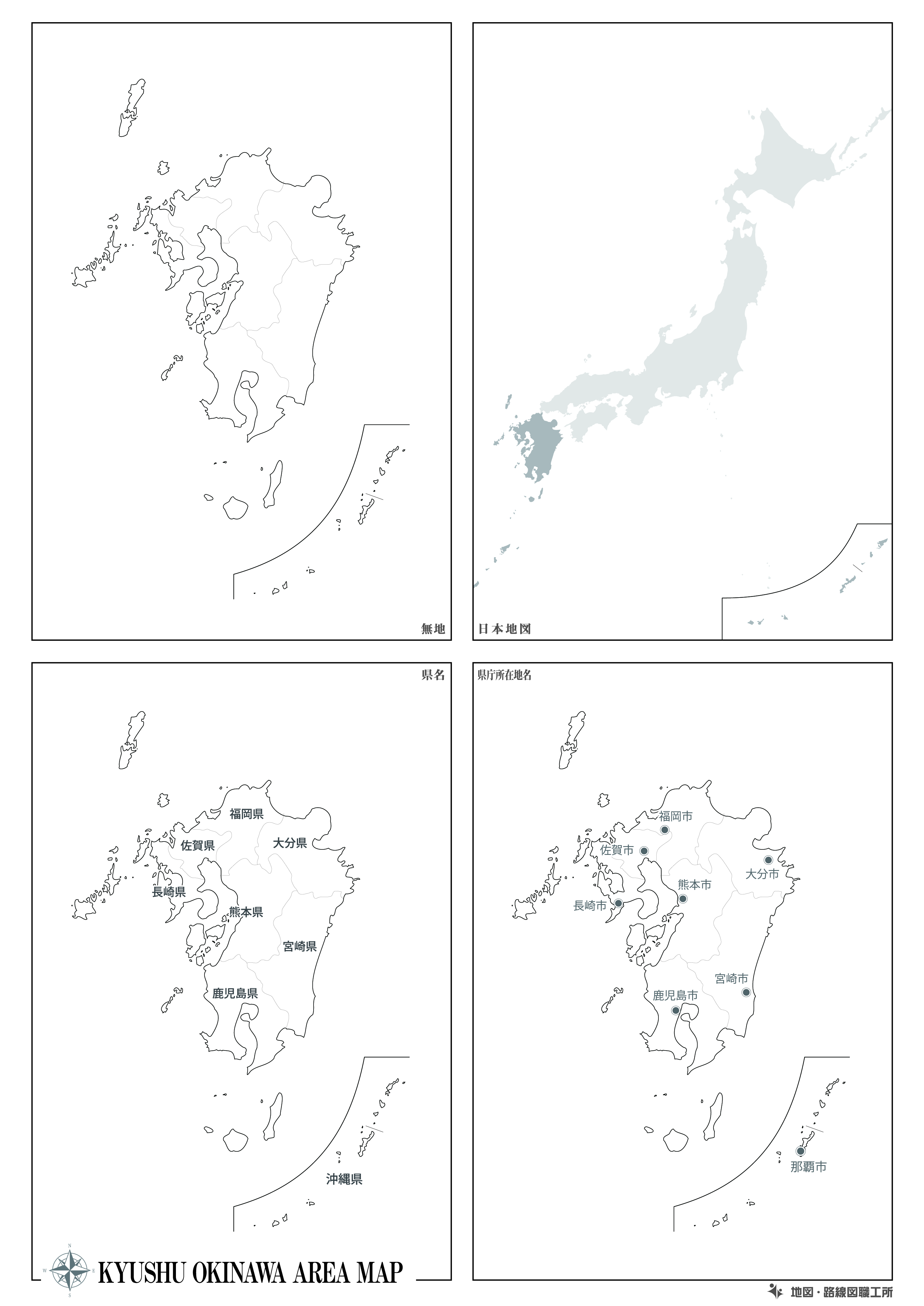

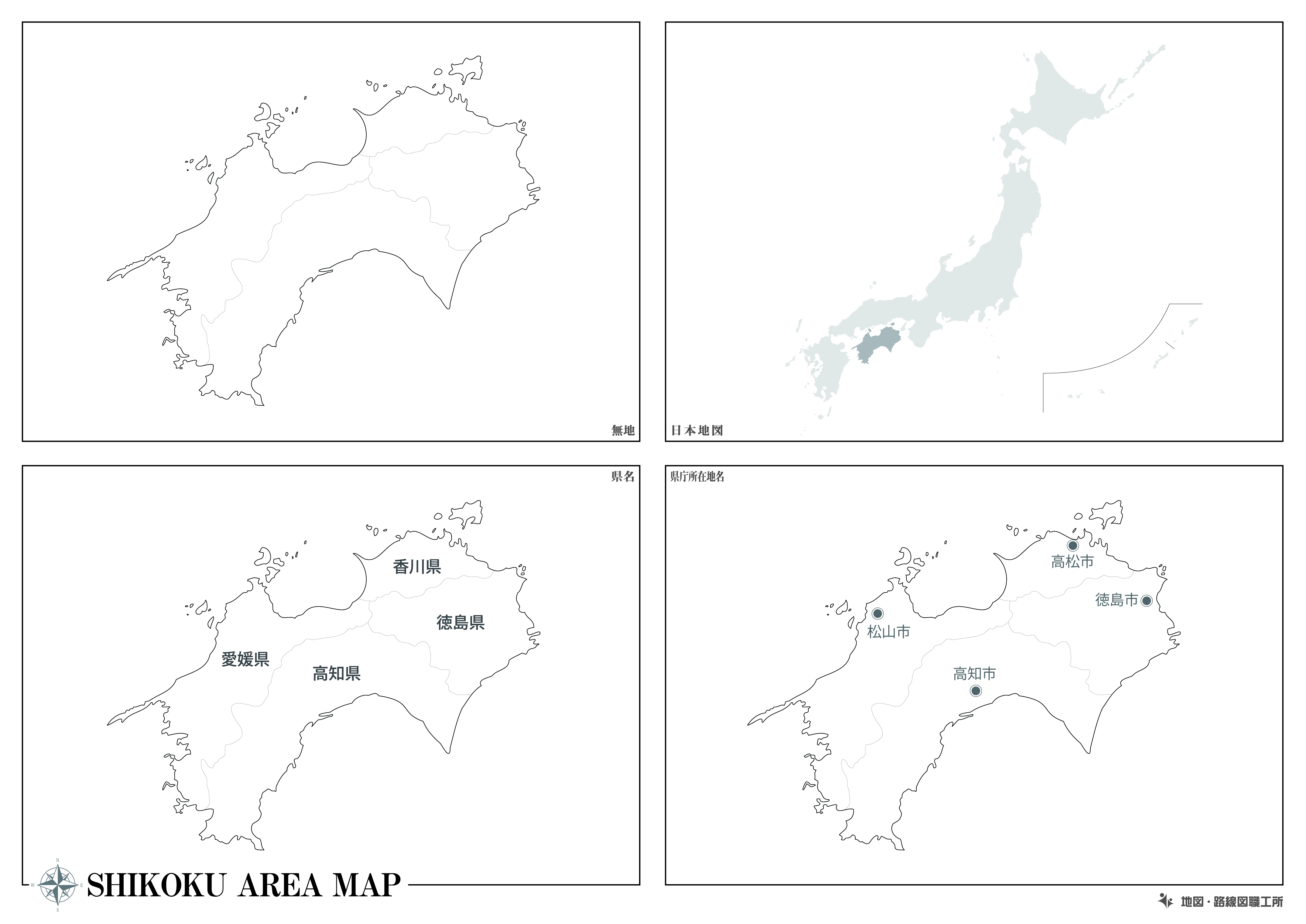

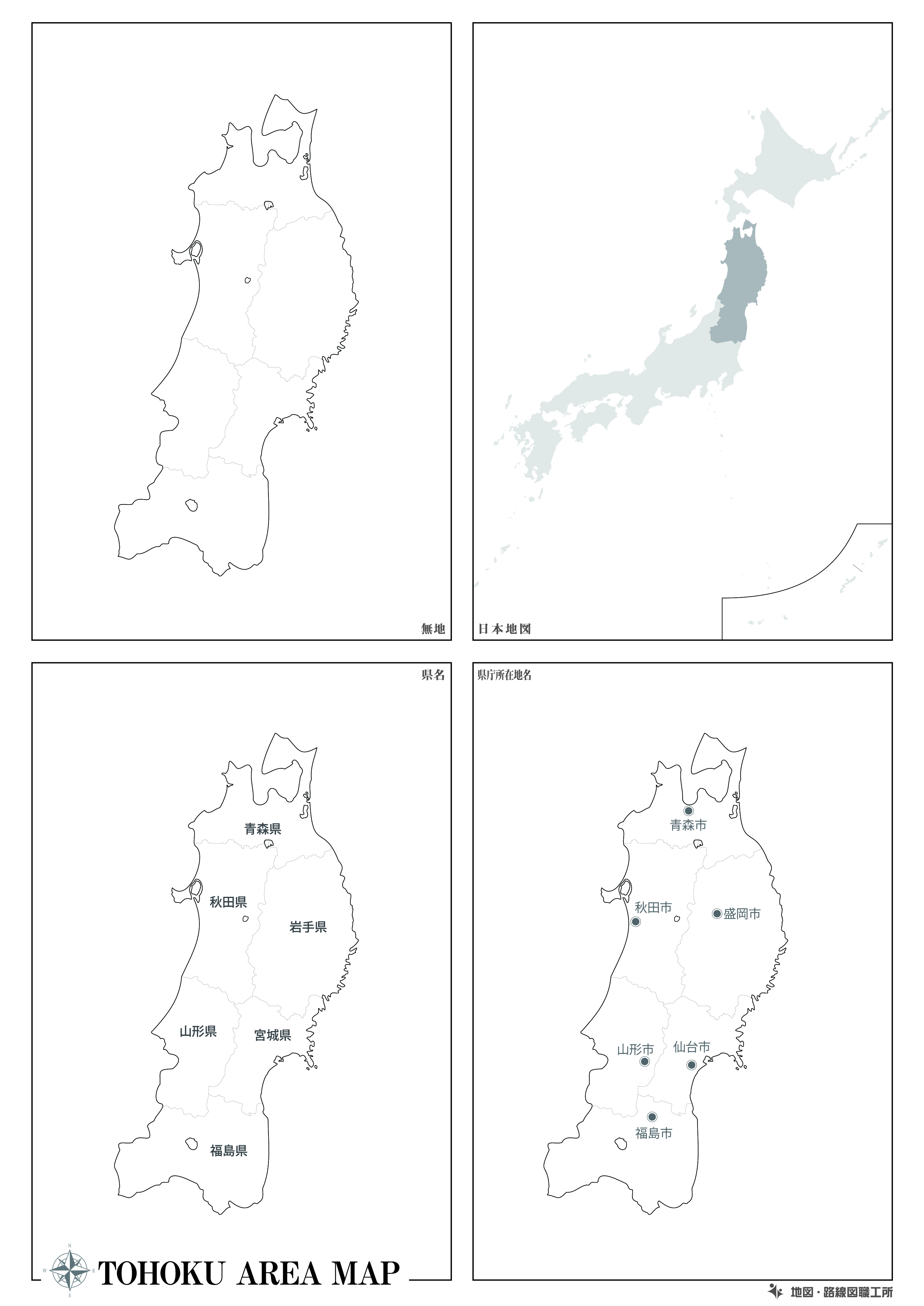

前回の講義『中国・四国地方の自然・歴史・産業』では、中国・四国地方の自然環境や主な産業、世界遺産などを見てきました。日本地理の総まとめ、最終回は九州・沖縄地方です。九州は日本の歴史の始まりの地です。他の地域が東京や大阪に依存して発展しているのに対し、九州地方は福岡県福岡市を中心として、それぞれの県庁所在地などが強く結びついています。さらに、海と国境を隔てた韓国、中国、台湾などと容易に行き来できるようになり、東京に頼らない独自の文化を形成しています。自然環境に目を向けても、火の国と呼ばれるほど多くの火山が点在しており、独特の景観を生み出し、九州地方のシンボルになっています。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

九州・沖縄地方の自然環境

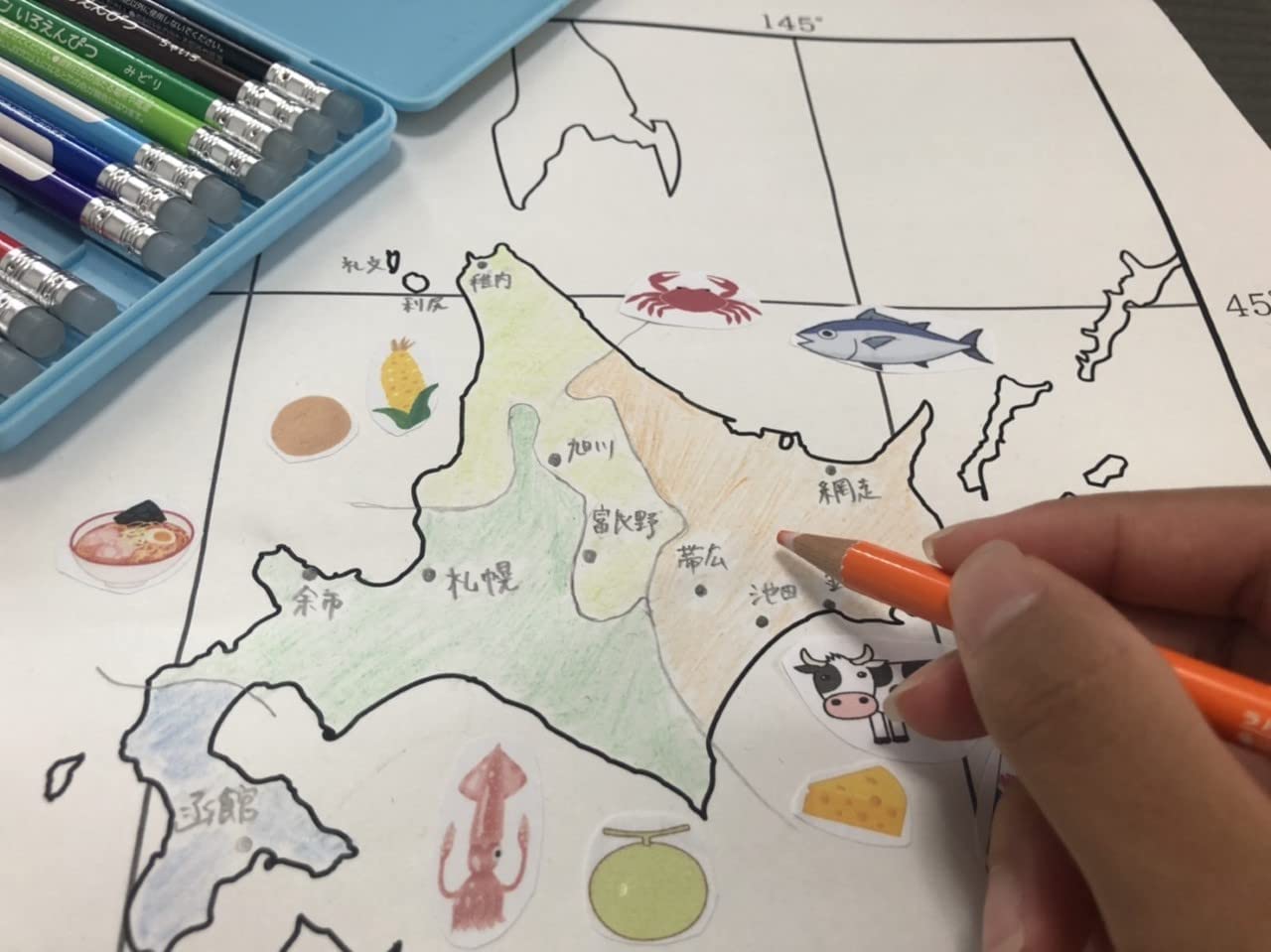

九州・沖縄地方の地形と気候について見てみましょう。日本列島の南西に位置し、大小さまざまな島が南北に連なっています。九州には火山が多く、カルデラがあります。東西の海流が流れており、亜熱帯の気候で、台風の通り道となることが多い地域です。地形の特徴とともに、自然災害への対策も押さえておきましょう。

九州・沖縄地方の地形

中国・四国地方からの連なりで、北部に筑紫山地、南部に九州山地があります。その他に、阿蘇山、桜島、雲仙岳など、多くの火山を有しています。阿蘇山のカルデラは世界最大級の大きさで、日本離れした風景を目にすることが出来ます。雲仙岳は噴火で火砕流が発生し、大きな被害ももたらしています。鹿児島県と宮崎県の間には火山灰が降り積もって出来たシラス台地が広がっています。この他、覚えるべき平野と川の組み合わせは以下の通りです。

- 筑紫平野:筑後川 ※別名「筑紫次郎」三大暴れ川の一つ。

- 八代平野:球磨川 ※日本三急流のひとつ。

- 宮崎平野:大淀川

九州・沖縄地方の地形

九州・沖縄地方の「気候」

暖流の黒潮(日本海流)、対馬海流の影響で比較的温暖。梅雨の集中豪雨や台風の影響を受けやすく、特に近年の地球温暖化による異常気象で、大規模な水害が頻繁に発生しています。沖縄は日本で唯一、亜熱帯の気候、周囲を海に囲まれているため、年間を通して降水量が多い。月平均気温は15度を下回りません。

九州・沖縄地方の産業

九州・沖縄地方の主な産業を見てみましょう。かつて琉球王国と呼ばれた沖縄地方は、首里城をはじめとした観光名称が多くあります。綺麗な海には珊瑚礁が広がっており、ダイビングスポットとしても人気です。九州地方とともに、観光業が盛んです。

九州・沖縄地方の農業

広い平野がある北部は稲作、山際では棚田、シラスの多い南部は畑作、畜産が中心です。沖縄では、独自の作物が生産されています。

筑紫平野の稲作

筑紫平野上空からみるクリーク(用水路)

筑紫平野は九州最大の稲作地帯。有明海沿岸の干拓地にはクリークと呼ばれる用水路が見られ、海水の水田への流入を防いでいる。

宮崎平野の畑作

促成栽培イメージ

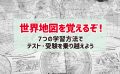

温暖な気候を生かして、ビニールハウスを使ったピーマンやきゅうりなど野菜の促成栽培(夏野菜をシーズンより早く出荷)がさかん。

八代平野

畳(原料はい草)

八代平野では米の裏作に畳の原料となるい草を栽培しており、い草生産量に占める熊本県の割合は9割を超えています。

シラス台地

シラスが堆積した地層

水はけが良くても育つさつまいもや茶などの畑作が盛んです。鹿児島県の「さつまいも」生産量は日本一、茶は第二位です。シラス台地とは、火山活動の火砕流によって軽石や火山灰が堆積してできた、他の平地よりも一段高くなっている土地のこと。

沖縄の農業

サトウキビ

温暖な気候を生かして、本州とは異なる農業が営まれています。大きな川がない為、稲作は行われておらず、砂糖の原料となるさとうきびやパイナップルの生産が盛んです。なお、い草、茶、さとうきびのように、加工して製品にするための作物を工芸作物と呼びます。

温暖な気候を活かした作物が多く、さときびにおいては、日本のシェアを沖縄県と鹿児島県で閉めています。茶は、静岡県に次いで鹿児島県が2位となっています。

九州・沖縄地方の農産物割合

九州・沖縄地方の畜産

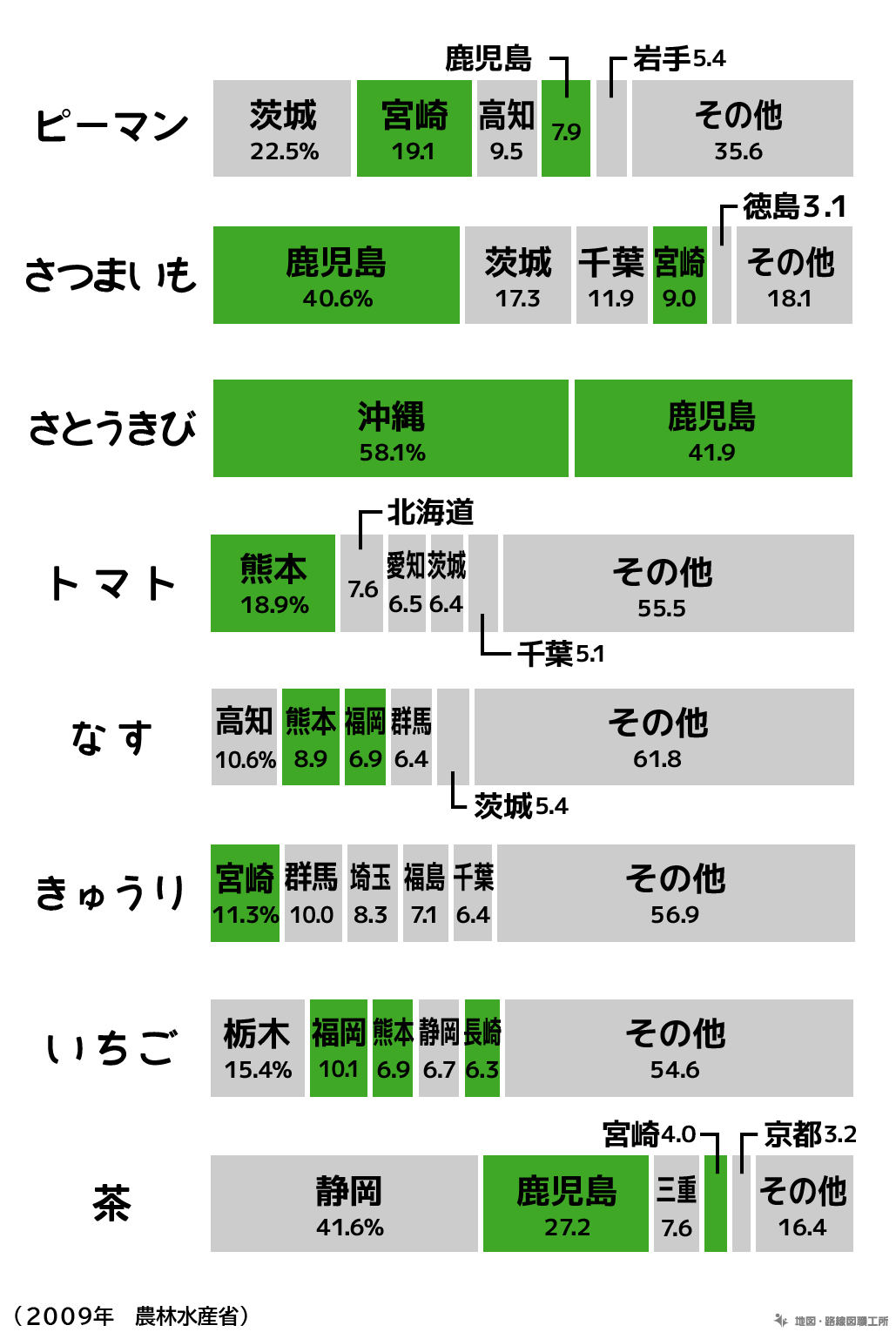

さつまいもの生産で知られるシラス台地ですが、家畜飼育頭数も日本有数です。食用肉の多くが鹿児島県・宮崎県で生産されています。

家畜の飼育数

九州・沖縄地方の水産業

有明海ではのりの養殖がさかんです。佐賀県ののりの収穫量は全国1位または2位で兵庫県と拮抗しています。なお、有明海では諫早湾の干拓事業で水門が閉じられ、漁業に影響が出ています。

九州・沖縄地方の工業

20世紀初頭には日本第1号となる製鉄所が建設され、近代重工業の発祥の地となりました。石炭から石油へのエネルギーの転換で、多くの炭鉱が閉山となり、戦後に日本を支えた鉄鋼の生産量は低下しました。現在は、I Cや自動車工場が発達しています。

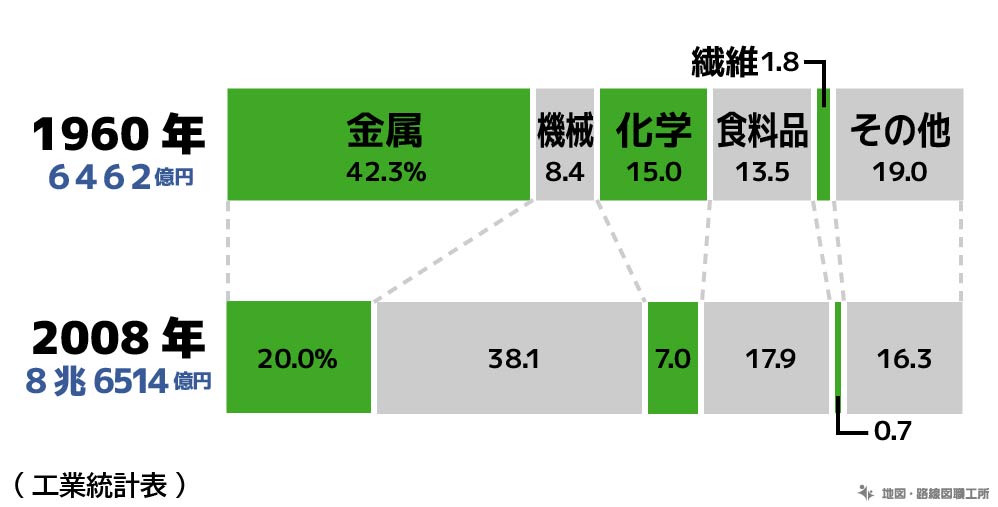

北九州工業地帯

日本で最も古い工業地帯。明治時代に現在の北九州市に官営八幡製鉄所が建設され、鉄鋼業が発展し、近隣の筑豊炭田と共に大いに栄えました。しかし、1960年代のエネルギー革命で石炭から石油への転換が進み、地理的優位性が下がり、地位が低下しました。筑豊炭田も閉山し、至る所に残るぼた山(石炭として使えない岩石の廃棄場)が往時をしのばせます。近年は自動車、IC(集積回路・半導体)などの機械工業の進出が増えています。

北九州工業地帯の生産割合の変化

九州・沖縄地方の工業についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 官営八幡製鉄所が、何故北九州(八幡)の地に建設されたのか、地理的側面から説明しなさい。

▼ 解答をみる

IC(集積回路・半導体)工場

輸送の便が良い一方、土地が比較的安いため、空港周辺や高速道路沿線にIC工場が増えており、アメリカのシリコンバレーにちなんで、九州をシリコンアイランドと呼ぶこともあります。

九州・沖縄地方の伝統工業

佐賀県:有田焼、伊万里焼(陶磁器)

有田焼

朝鮮から技術が伝わり、日本で最初期に作られた陶磁器と言われています。世界にも輸出され、評価されています。

鹿児島県:大島つむぎ(絹織物)

大島紬(つむぎ)

かつて養蚕が盛んだった奄美大島の伝統工芸品。鉄分の多い泥土につけて発色させる「泥染め」の工程が特徴。独特の黒褐色をしています。

沖縄の歴史

沖縄県は明治時代以前は「琉球王国」と呼ばれ、独立した王国でした。東南アジア、中国、日本の間にあるという東シナ海上の地の利を生かし、各国と交易し、中継貿易の地として栄えました。またこれら国々の影響を受け、独自の文化を築きました。第二次世界大戦中、日本で唯一地上戦が繰り広げられた土地であり、戦後アメリカの統治下におかれましたが、1972年に日本に返還されています。しかし、ソ連(ロシア)や中国、北朝鮮など対しての抑止力という役割は変わらず、多くのアメリカ軍基地が残り、沖縄本島の14.5%が基地に占められています。

- 基地の返還を求める声も大きいが移設候補地もなく、基地に生活を依存している住民も多いため難しい問題である。

九州・沖縄地方の世界遺産

九州・沖縄地方の世界遺産などを見てみましょう。九州・沖縄地方には5つ世界遺産登録があります。明治日本の産業革命遺産については、九州の5県と他3県にまたがる23の資産で構成されているので、しっかりと押さえておきましょう。

屋久島(鹿児島県)

屋久島イメージ

樹齢1000年以上の屋久杉で有名な屋久島。島の90%が森林で、島の中央部の九州で最も高い宮之浦岳を含む屋久杉自生林などが世界自然遺産に登録されています。1993年に白神山地などと同時に、日本で初の登録例です。

首里城跡ほか(沖縄県)

首里城

首里城は琉球王国で最大規模の城の城跡です。登録名は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」で、2000年、世界文化遺産に登録。沖縄本島南部を中心に点在する城(グスク)などの琉球王国の史跡群から構成されています。なお、首里城は太平洋戦争中に焼失し、その後再建されていましたが、再建部分は世界遺産の対象ではありません。しかし、再建された建物も2019年に再び火災で焼失し、内部で保存されていた多くの絵画や工芸品などの文化財も燃えてしまいました。

八幡製鉄所(福岡県)、三池炭鉱(熊本県)、軍艦島(長崎県)など

八幡製鉄所(福岡県)

軍艦島(長崎県)

江戸時代末期から明治時代にかけて急速な発展をとげた炭鉱、鉄鋼業、造船業に関する複数の近代文化遺産で、山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・岩手・静岡の広範囲に点在していますが、特に九州地方に集中しています。また、一部は現在も現役の施設もあります。登録名は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」で2015年に世界文化遺産登録。

沖ノ島(福岡県)

沖ノ島

福岡県に属し、九州本土から約60キロメートル離れた玄界灘の中に浮かぶ周囲4キロメートルの島。「神の島」と呼ばれ、島全体が宗像大社沖津宮の御神体になっています。登録名は「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」で、2017年に世界文化遺産に登録。世界遺産登録後も、一般人の上陸は出来ず、女人禁制の伝統を守っています。

長崎・天草のキリスト教関連施設(長崎県)

大浦天主堂

長崎におけるカトリック(キリスト教)教会の伝来からキリスト禁教、そして禁教令下における厳しい弾圧の中、信者のみで信仰を守り通したという歴史を物語る遺産。登録名は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」で、長崎県と熊本県に残る12件の構成資産から成ります。2018年世界文化遺産登録。

九州・沖縄地方の都市と交通

九州・沖縄地方の交通事情や問題点を見てみましょう。九州地方は北部の福岡県が、政治、経済、文化の中心となっています。高速道路や新幹線が整備されて、各県庁所在地との連携がスムーズになりました。沖縄地方は、交通インフラの整備が問題となっています。現在は、電車、地下鉄などの公共交通機関がありません。

九州・沖縄地方の政令指定都市

九州地方には3つの政令指定都市があります。福岡県の北九州市と福岡市、熊本県の熊本市です。2011年に九州新幹線が全線開通したことで、熊本市へのアクセスがよくなり、県外からの魅力度が増しました。

- 福岡県:福岡市・北九州市

- 熊本県:熊本市

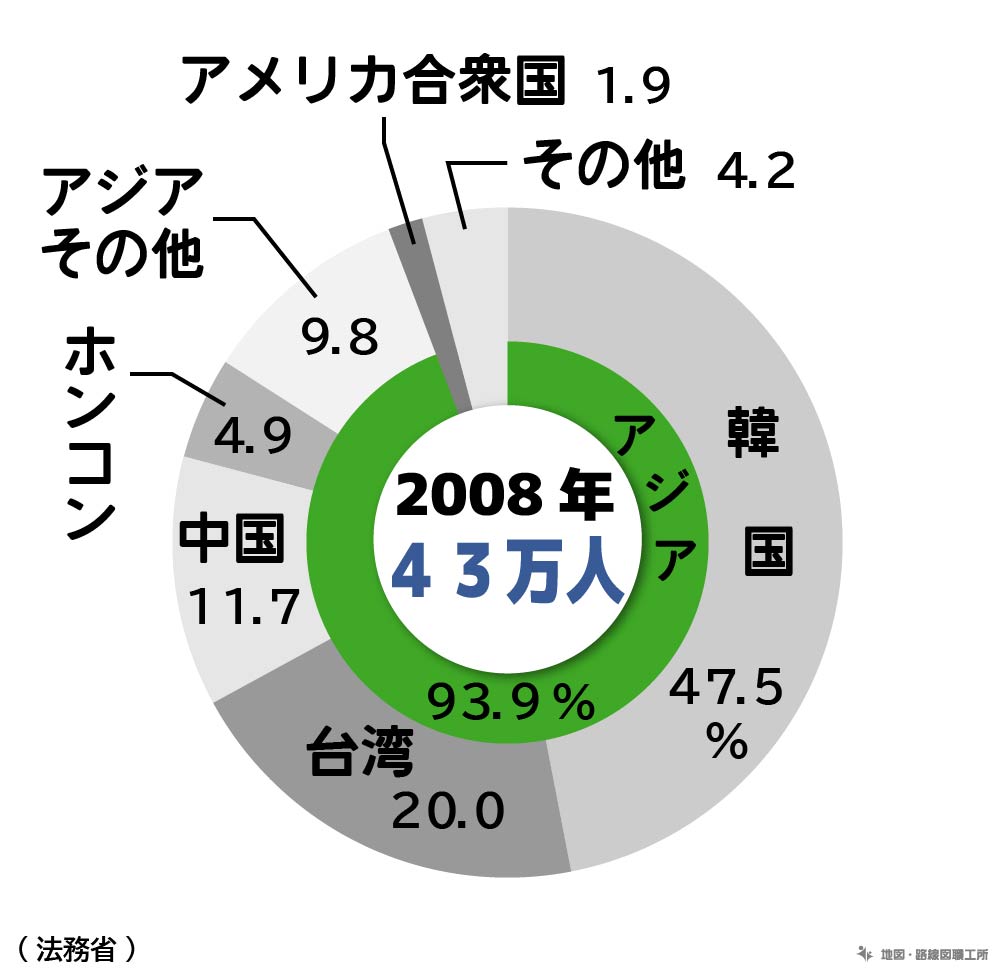

アジアへの入り口

福岡県には中世、大宰府が置かれ、中国や朝鮮との外交の拠点となりました。また、長崎港は、江戸時代の鎖国下でも数少ない門戸を開いていた港で、特定の国々との貿易が続けられました。現在、福岡空港からはアジア各地への直行便が数多く開設されており、観光客でにぎわっています。また、福岡港からはJRが韓国釜山行きの高速船(ジェットフォイル)を就航させており、国内旅行感覚で外国へ出かけることが出来ます。

福岡空港利用者割合

他地域とのつながり

関門橋

本州とは関門橋(道路)と関門トンネル(鉄道在来線)・新関門トンネル(新幹線)で繋がっています。山陽新幹線が博多(福岡市)まで伸び、2011年にはその先が九州新幹線として、鹿児島中央まで全線開通しました。現在、九州新幹線長崎ルートの建設が進んでいますが、時間短縮効果の少ない佐賀県内で着工が出来ていません。また、東京から九州までは新幹線では時間がかかりすぎるため、航空のシェアが圧倒的です。同じ飛行機に乗るなら、所用時間がほとんど変わらない韓国や中国に出かけるというのにも納得できます。

まとめ

これで日本地理の学習は終わりです。ひとえに地理と言っても、自然、気候、産業、文化、交通と様々な内容を含んでおり、なかなか覚えるのも大変です。しかし、地方ごとに狙われやすい(出題しやすい)分野はある程度決まっています。もちろん、都道府県の位置や県庁所在地、山地や川など、最低限の基礎知識は共通ですが、今回の九州・沖縄地方では、多くの外国の名前が出てきました。外国と密接に結びついている地方は他にないでしょう。これはこの先の歴史学習にも繋がる部分でもあり、歴史分野と組み合わせた応用問題として出題されることの多い地方です。

今回学習したことは、地理の勉強だけで終わるものではありません。この先の学習でもつかえる知識ですので、しっかり覚えてください。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第33章の問題まとめ

Yotube動画で第33章『九州・沖縄地方の自然・産業・世界遺産・交通』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸