中学受験 地理シリーズ。第13回目は『日本の農業① 稲作』です。

前回の講義『日本の抱える人口問題② 過疎と過密』では、大都市圏の特徴と人口の動きと、地域による人口のかたよりを学びました。これまで、自然環境から日本のすがたを見てきましたが、今回からは産業から日本というものを見つめてみます。まずは農業、特に日本人に欠かせない稲作からです。念のために説明しておくと、稲作とは「米作り」です。日本で作付(栽培)されている農産物のうち、なんと36%(面積基準)が稲となっています。

しかし、実は日本の気候はあまり米作りには適していません。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

覚えるべき日本の米どころ

いきなりですが、普段みなさんはどんな品種のお米を食べていますか?やはり、コシヒカリでしょうか?コシヒカリ以外に知っている米の名前はありますか?知っているだけ挙げてみてください。そして、どのお米が多く栽培(作付け)されているのか、クイズだと思って考えてみてください。

お米の品種別作付上位10品種(平成30年産 水稲うるち米)

| 品種 | 栽培されている面積の割合 (パーセント) |

おもな産地 | |

| 1 | コシヒカリ | 35.0% | 新潟県、茨城県、福島県 |

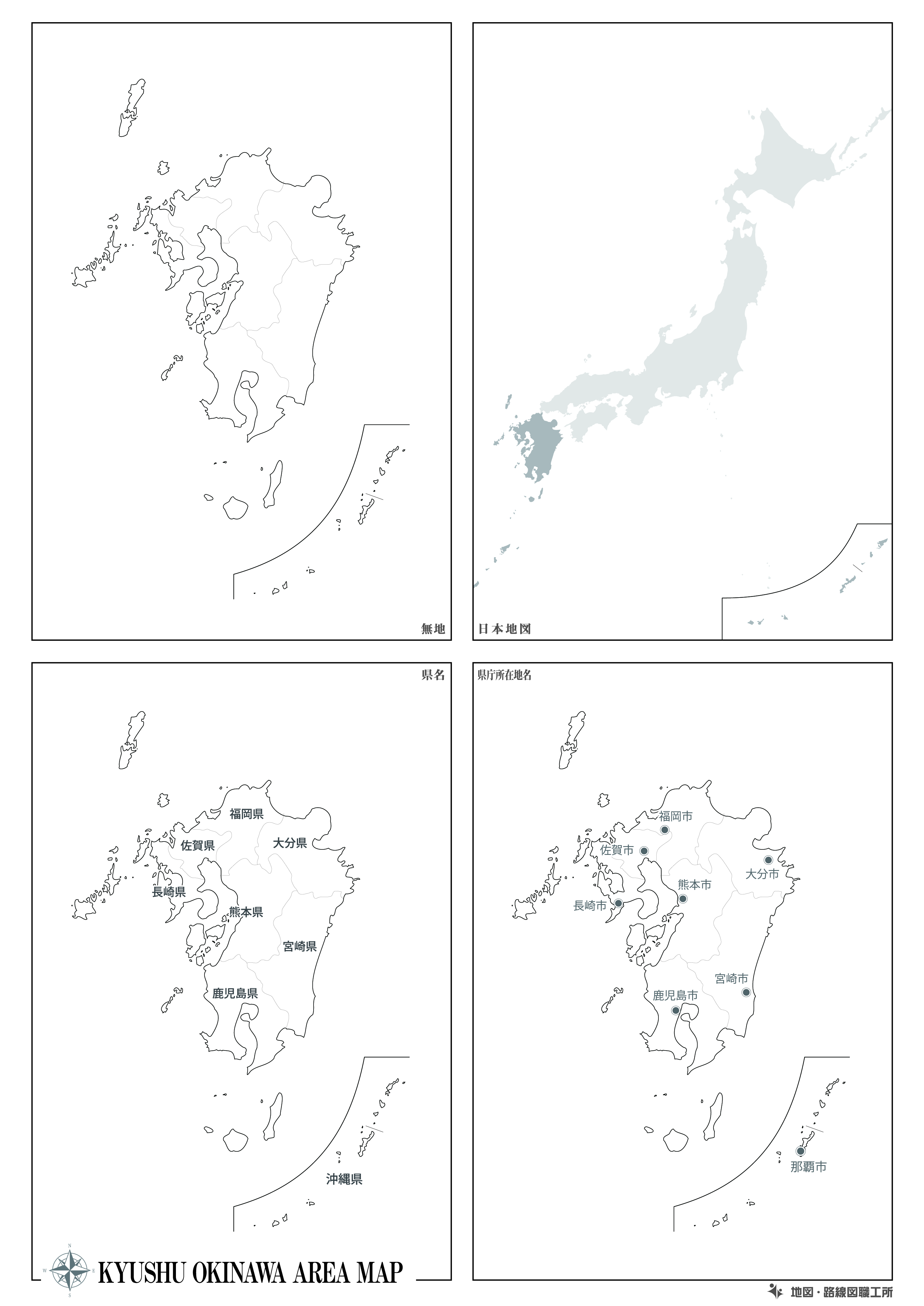

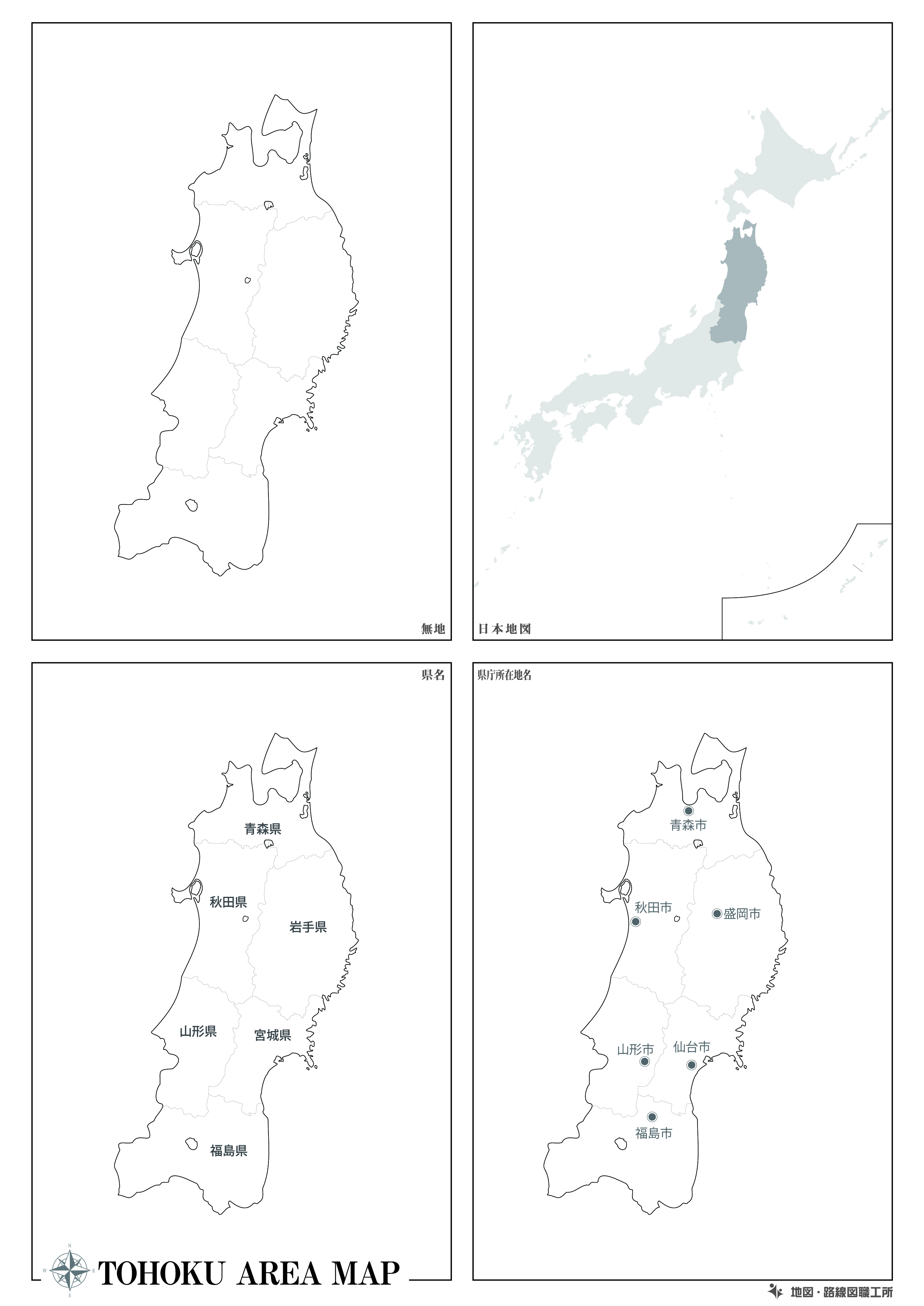

| 2 | ひとめぼれ | 9.2% | 宮城県、岩手県、福島県 |

| 3 | ヒノヒカリ | 8.6% | 福岡県、佐賀県 |

| 4 | あきたこまち | 6.8% | 秋田県、茨城県、岩手県 |

| 5 | ななつぼし | 3.4% | 北海道 |

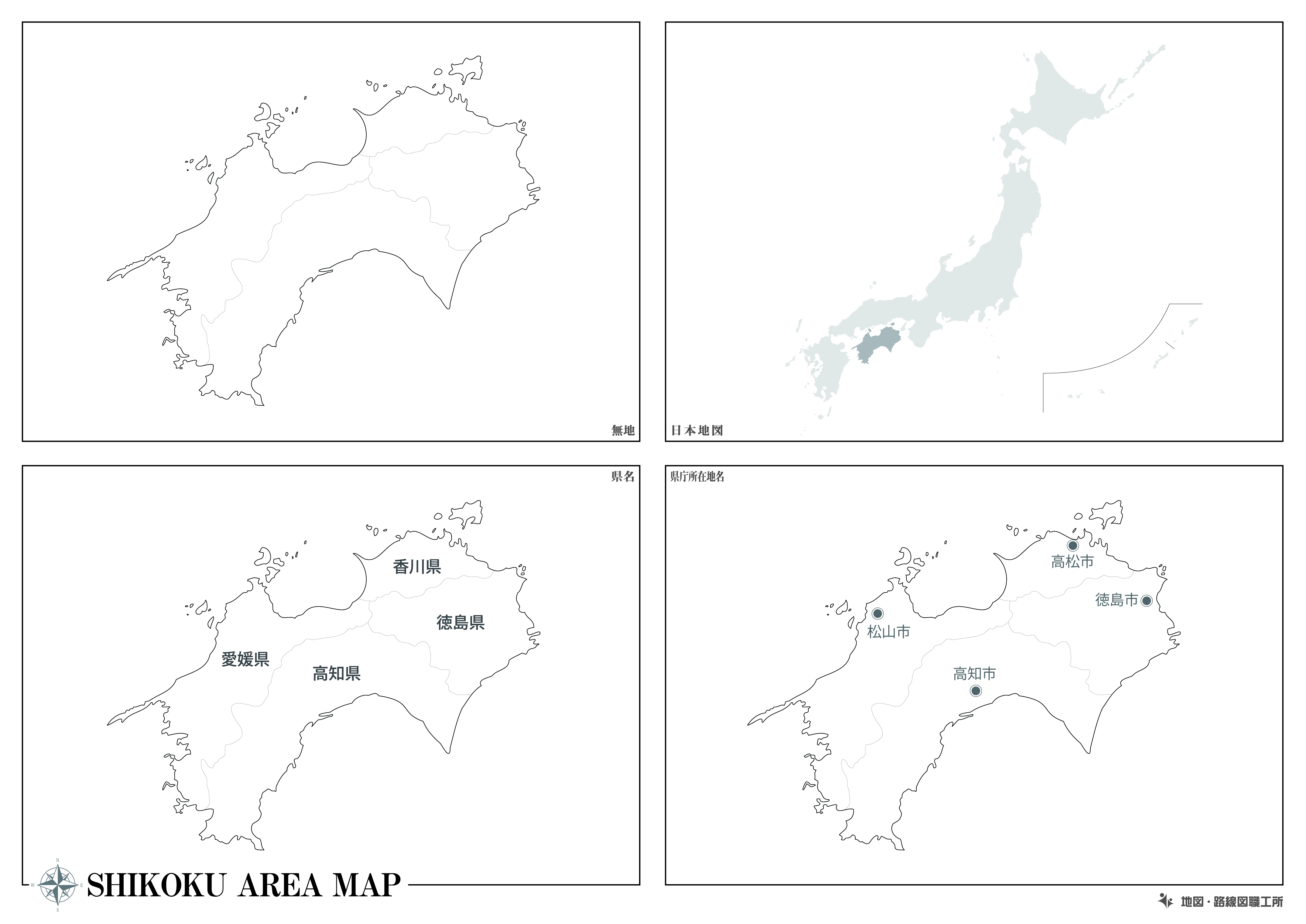

| 6 | はえぬき | 2.8% | 山形県、香川県 |

| 7 | キヌヒカリ | 2.2% | 滋賀県、兵庫県、和歌山県 |

| 8 | まっしぐら | 2.0% | 青森県 |

| 9 | あさひの夢 | 1.6% | 栃木県、群馬県 |

| 10 | ゆめぴりか | 1.5% | 北海道 |

資料:「平成30年産水稲の品種別作付動向」(米殻機構)

このうち、どれだけの品種を知っていましたか?

それにしても圧倒的なコシヒカリの割合ですね。もちろん、おいしくて日本人に人気があることはもちろん、病気に強く、育ちやすいことから、多くの県で栽培されています。栽培されている都道府県を見てみると、多くが関東地方から北陸、東北地方や北海道と北の地域が多いことがわかります。これは、涼しい地域でも育ち、また味を良くするように稲を品種改良しているからです。品種改良とはより強く、おいしい米を作るために、複数の種を交配させ、新たな品種を作ることです(遺伝子組み換えとは異なります)。

つづいて、米の生産地別ランキングを見てみましょう。

米の生産量ランキング(都道府県別)

2021年12月に農林水産省が発表した「令和3年度産水陸稲の収穫量」を元に米の生産量をランキングにしました。上位の都道府県や地形との関係を合わせて覚えましょう。

[第1位] 新潟県 収穫量:620,000t

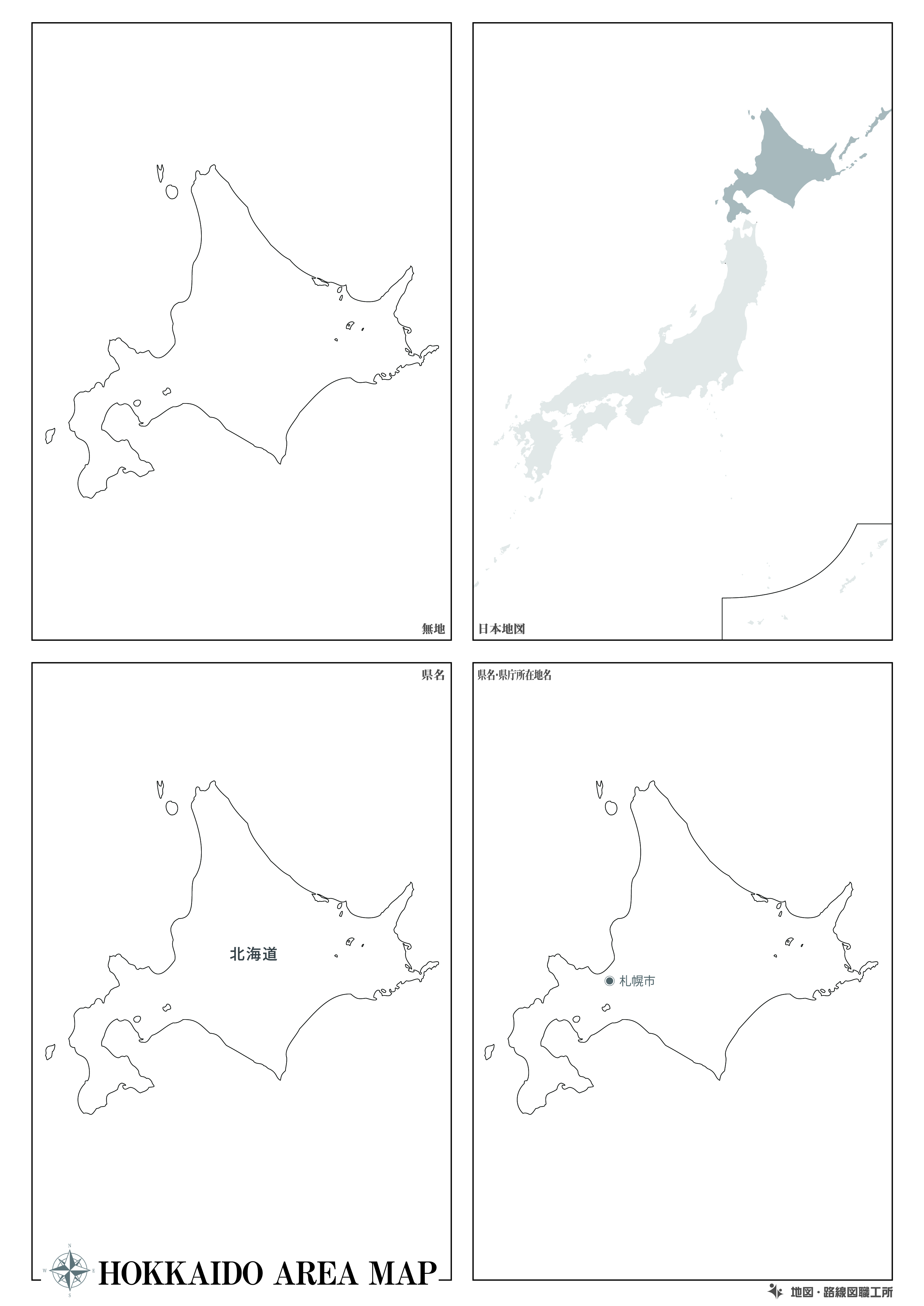

[第2位] 北海道 収穫量:573,700t

[第3位] 秋田県 収穫量:501,200t

[第4位] 山形県 収穫量:393,800t

[第5位] 宮城県 収穫量:353,400t

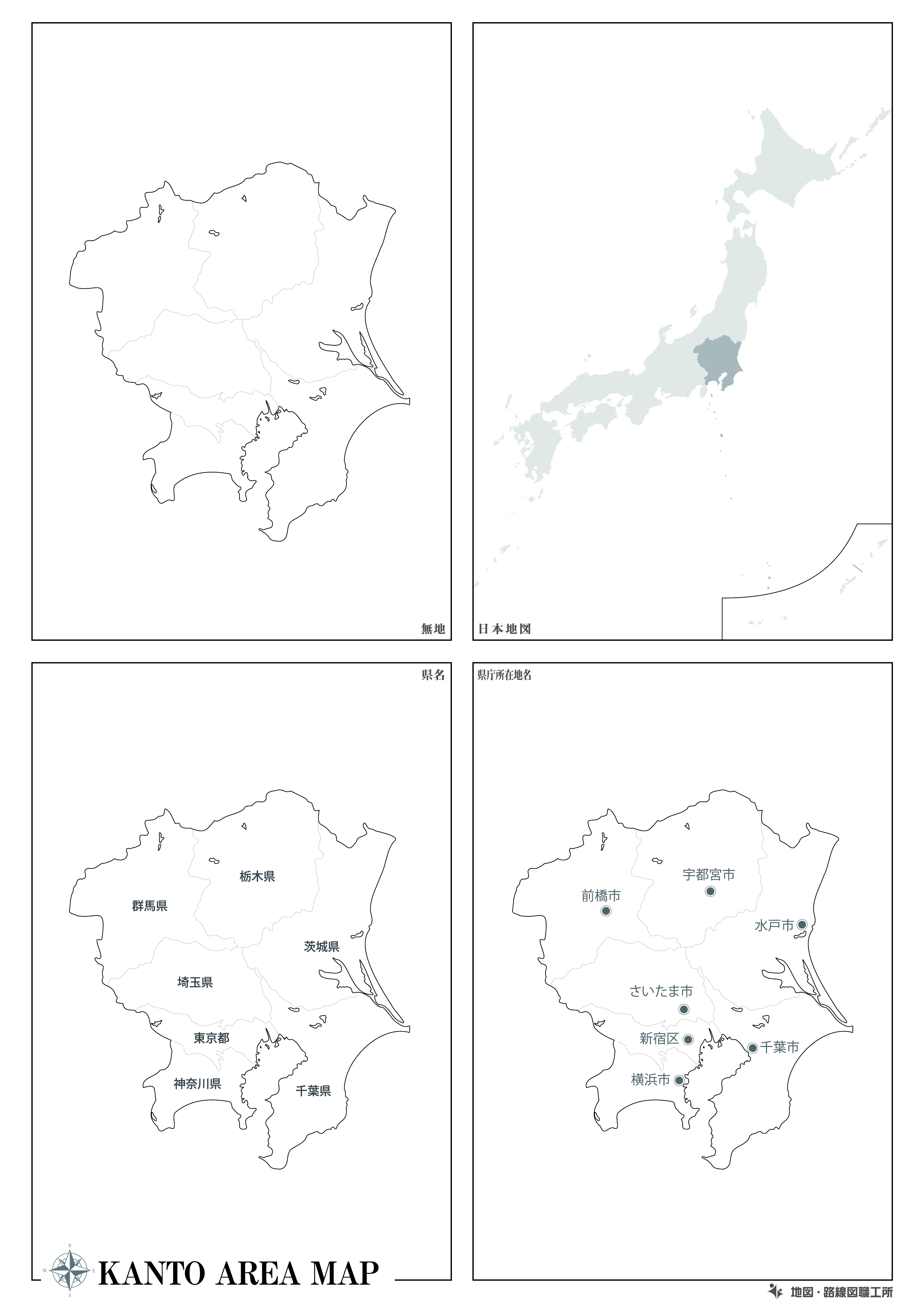

[第6位] 茨城県 収穫量:344,800t

[第7位] 福島県 収穫量:335,800t

[第8位] 栃木県 収穫量:300,900t

[第9位] 千葉県 収穫量:277,800t

[第10位] 岩手県 収穫量:268,600t

※農林水産省データより抜粋

- 上位5位まで覚えれば大丈夫!

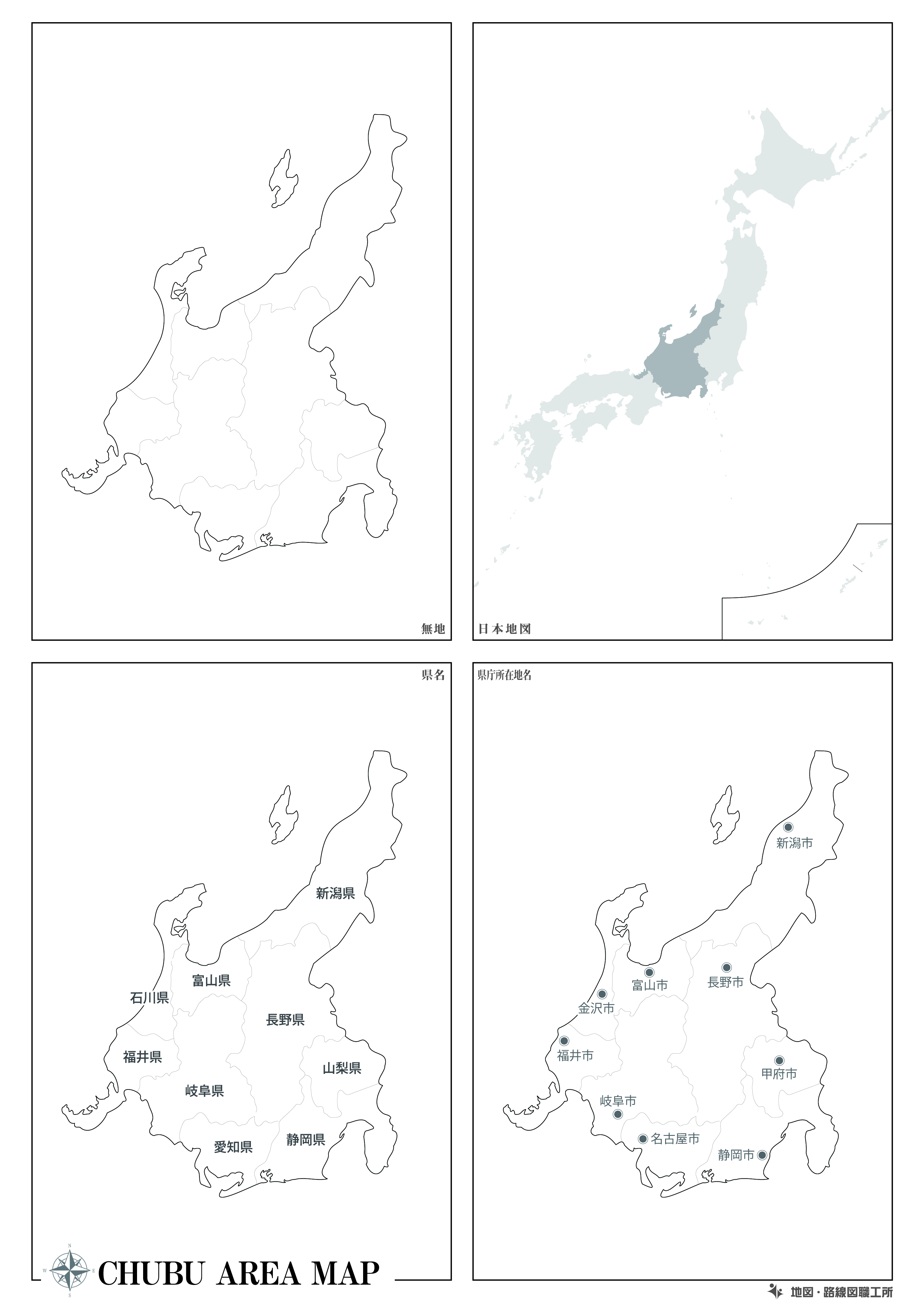

このように圧倒的に東北、北海道が占めています(ただし、新潟県は北陸地方なので注意!)。このような地域を日本の穀倉地帯と呼んでいます。ただし、注意したいのは1位の新潟県と2位の北海道で、都道府県別と地方別ランキングでは全く異なるランキングになりますので注意してください。

米の生産量ランキング(地方別)

米の生産量は都道府県ごとのみならず、地方別に大まかな順位を把握しておくと発展問題を解く際のヒントになります。大きな平野や豊かな河川の水資源を得られる地域とリンクしていることがわかります。

[第1位] 東北地方 収穫量:2,109,700t

[第2位] 関東・信越(山梨県・長野県)地方 収穫量:1,379,786t

[第3位] 北陸(新潟県・富山県・石川県・福井県)地方 収穫量:1,071,600t

[第4位] 九州・沖縄地方 収穫量:754,120t

[第5位] 北海道地方 収穫量:573,700t

米に関わる絶対に覚えなければならない代表的な平野

米作りには大量の水と開けた土地が必要です。斜面上に棚田を作り、栽培する方法もありますが、トラクターや田植え機、収穫用のコンバインなどの機械が使用できないために、現在ではほとんど棚田での生産は行われていません。ですから、基本的に米の栽培は、水を得ることが簡単な平野上で行われます。稲作で有名な平野は特に試験で出題される確率が高いですので、重要ワードと共に必ず覚えるようにしましょう。

越後平野(新潟県) – 信濃川下流 品種:コシヒカリ

越後平野(新潟県)

コシヒカリ

米の収穫高日本一の新潟県。もとは稲作に向かない土地であったが、土地改良と品種改良で日本一の穀倉地帯へと生まれ変わった。冬の豪雪で冬の農業が不可能なことから、夏の農作業に全てをささげる水田単作地帯。

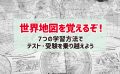

越後平野の土地改良「暗きょ排水」

もともとの越後平野は低湿地帯で、水の排水制御の出来ない湿田が広がっていました。しかし、近代的な農業では水の量を調整し、時には田んぼの水を全て抜かなければなりません。そこで、越後平野では田んぼの下に穴の空いたパイプを通す、暗きょ排水という方法で土地改良を行い、湿田から乾田に改良しました。

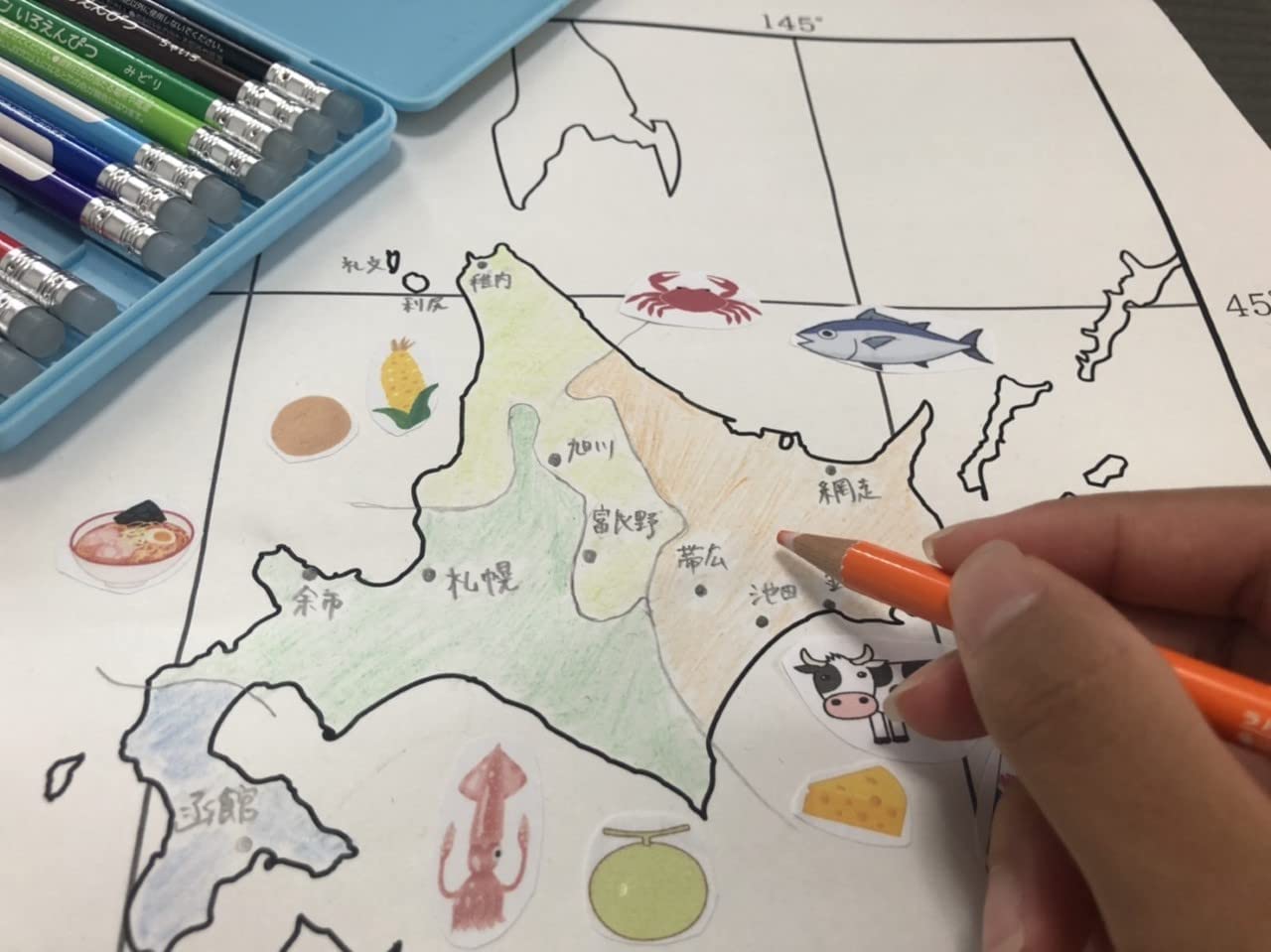

石狩平野(北海道) – 石狩川下流 品種:ななつぼし

石狩平野(北海道)

ななつぼし

北海道の有名な穀倉地帯。この他の平野は基本的に畑作や酪農。米の収穫高は全国2位。石狩平野は泥炭地が広がり、もとは農業に不向きな土地だった。土地改良を実施し、また低温に強い品種改良を行い稲作地帯に生まれ変わった。

石狩平野の土地改良「客土」

泥炭地とは低温のため植物の死骸が分解されずに炭のようになって積み重なった酸性の土地で、農業に向きません。そこで客土という方法で土地改良を行いました。客土とは他の土地から農地に適した土を運び入れることです。

筑紫平野(福岡県・佐賀県南部) – 筑後川下流 品種:ヒノヒカリ

筑紫平野(福岡県・佐賀県南部)

ヒノヒカリ

九州で最大の平野で、西日本では有数の米どころ。有明海に面した低い土地。筑後川河口付近は有明海の干拓地。

クリークとは

筑後川下流域では土地が低い為、満潮時に海水が水田に入ってくるなどの問題点がある。そこで、クリークと呼ばれる水路を張り巡らせることで、淡水をため、稲作に利用。クリークは貯水池、用水路、排水路の役目を果たす、独特なシステムである。

クリークとは

その他の地区

代表的な平野ではありませんが、下記の平野も覚えておくと良いかもしれません。

秋田平野(秋田県) – 雄物川下流 品種:あきたこまち

秋田平野

あきたこまち

秋田平野を流れる雄物川は、岩手県との境にある源泉の奥羽山脈から湧き出る栄養分をたっぷりと含んでいます。その下流は、長い年月をかけて堆積した豊かな土壌となり、美味しい「あきたこまち」が作られています。

→ 秋田平野「あきたこまち」の売れ筋をamazonで確認する

庄内平野(山形県) – 最上川下流 品種:はえぬき

庄内平野

はえぬき

庄内平野は、最上川によって運ばれた土や砂で広大な平野となりました。奈良時代の初期に「柵戸」と呼ばれる開拓者によって、稲作が始まり、粘りが強い「はえぬき」が作られています。

仙台平野(宮城県) – 北上川下流 品種:ひとめぼれ

仙台平野

ひとめぼれ

仙台平野では、東の横綱と言われた「ササニシキ」が主流品種でした。しかし、平成5年の大冷害(平成の米騒動)を受け、寒さに強い品種の「ひとめぼれ」に転換されました。

保温折ちゅう苗代

春先の気温の低い地方では、稲の苗を栽培する際に、保温折ちゅう苗代を採用している。育苗用の田である「苗代」を油紙やビニールなどでおおい,苗が3cm程度までここで育成する。

保温折ちゅう苗代の様子

関東平野(千葉県) – 利根川下流 品種:千葉産こしひかり(早場米)

関東平野

千葉産こしひかり

千葉県では利根川の水資源と温暖な気候を生かして、関東で最も早く収穫が始まります。早場米(ハヤバマイ)と言われる千葉県産のこしひかりは、全国で9位の生産量です。

「水郷地帯」と「早場米」

利根川下流域には土地の低い水郷地帯と呼ばれる地帯が広がっています。水を得やすい為、稲作がさかんですが、収穫時期が台風のシーズンに当たるため、台風がやってくる前に収穫できる早場米を育てています。千葉県産の早場米は8月頃に収穫されます。

水郷地帯の様子

→ 関東平野「千葉産こしひかり」の売れ筋をamazonで確認する

まとめ

米は日本人の生活とは切っては切り離せない作物です。是非、皆さんのうちにあるお米の名前は何か、どこからやってきたのか、チェックしてみてください。社会の勉強がより身近に感じるはずです。そして、それら米は農家の皆さんの苦労の結晶です。基本的に日本の米は様々な工夫をしながら育てています。それでも稲を栽培するのは、米の流通はかつて政府が管理しており、米さえ栽培していれば農家は比較的安定していたからです。

逆に言えば、多少無理をしてもそれを育てられる環境があれば、日本人は稲を植え続けてきたわけです。しかし、日本人の食文化が多様化し、米の消費量は減少しています。今は米が余る世の中です。次回は、日本の米作りが抱える問題点を学習します。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第13章の問題まとめ

Yotube動画で第13章『日本の農業』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸