中学受験 地理シリーズ。第16回目は『日本の農業の問題点』です。

前回の講義『日本の農業② 畑作』では、土地や気候に合わせた野菜作り・果樹栽培について見てきました。日本の農業について4回目となる今回は日本の農業の問題点を学習します。既に稲作の問題点は学習していますので、もう少し全体的なお話をします。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

減り続ける農家の数

農家の数の減少が止まりません。日本の農家の数は、2000年代だけを見ても、この20年間でおよそ300万戸から、およそ200万戸に大きく減少しています。前にも説明した通り、農家の作業は大変です。その割に収入が少ないため、若い働き手が不足しています。

日本の産業の中心は戦後、農業を中心とする第一次産業から、製造業などの第二次産業、そしてサービス業などの第三次産業へと移り変わっていきました。若者が地方から、大都市に流れ、農業従事者の高齢化が進んでいます。農業就業人口は2000年の389万人から2019年の113万人に減少し、そのうちのおよそ70%が65歳以上の高齢者です。

減少する農地(耕地)

農家の数が減れば、耕地面積も減少します。戦後の経済成長で多くの田畑が、より多くの利益を生み出す工場や住宅地に変わってゆきました。2019年の耕地面積はおよそ440万ヘクタールで、1960年の607万ヘクタールから約4分の3までに減少しています。また、農作物が1年以上作付けされていない耕作放棄地も増えてきています。

土地成金

1960年代からの高度経済成長、そして1980年代後半のバブル景気では土地の価格が上昇しました。その後の景気後退で、現在土地の価格は下がってしまいましたが、価格が上昇したときに、農地がどんどん売られていきました。特に大都市近郊に土地を持つ農家は、非常に高い値で土地が売れたため、一生生活できるほどの大金を手にすることもあり、そのような人を土地成金と呼びました。

生産緑地

皆さんの家の近くで、「生産緑地」と書かれた空き地や田畑を見たことがあるかもしれません。生産緑地とは宅地への転用を防止し保全する目的で指定される農地を指します。土地には税金がかかります。特に市街地では、農地であっても一般住宅地並みの固定資産税などの税金が徴収されます。その為、大都市近郊などでは、ますます農地が住宅や商業施設などに転用される例が増えてきました。

そこで、農地の有する環境機能などを考慮し、良好な都市環境を形成していこうという目的で制定された土地制度です。これらの農地は、食糧自給の面や環境面から保護すべき対象として、一般の宅地と比べ非常に安い、農地と同様の評価基準とされます。しかし、この制度は2022年に失効する予定であるため、今後さらに都市郊外の農地が減少することが予想されています。

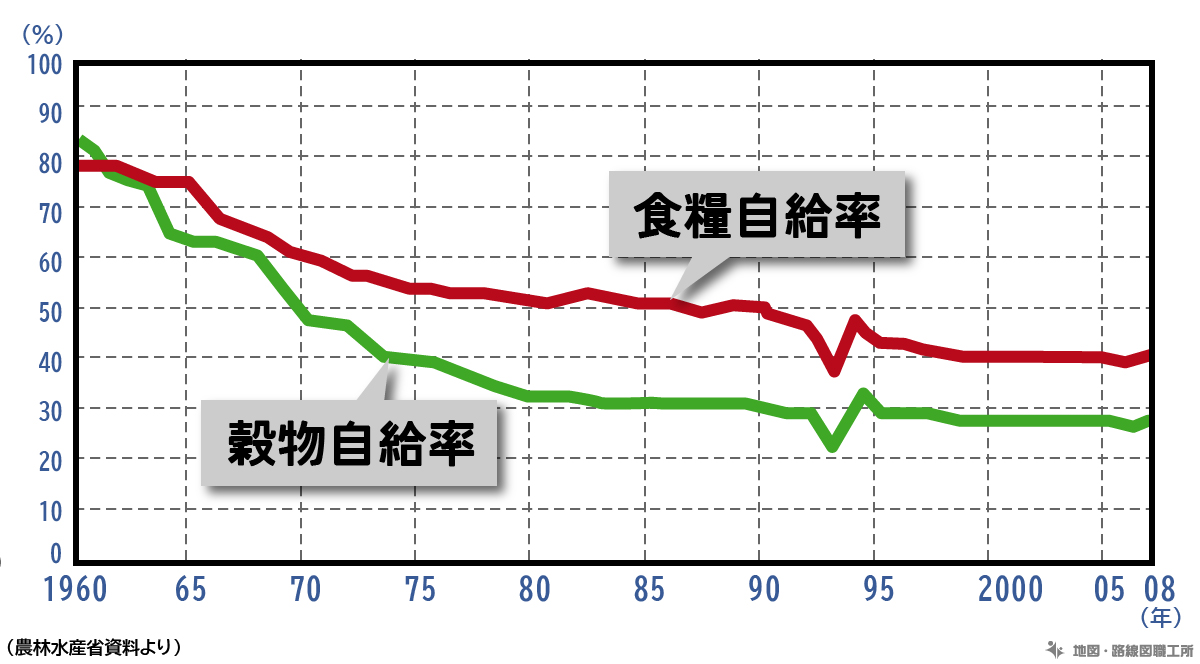

下がり続ける食料自給率

その国で必要な食べ物のうち、国内で生産される割合を食料自給率と呼びます。日本の食料自給率は1960年代のおよそ70%から1970年代には50%に減少し、さらに現在は40%(カロリーベース)を下回っています。この数値は先進国だけを見ても、最低水準です。足りない分は輸入で補っており、現代日本で食料危機が発生する可能性は低いと言えますが、食料自給率が低いことは決して無視できる問題ではありません。

食料自給率の低下

問題1 食料自給率が低いと、私たちの生活にどのような影響を与える可能性があるでしょうか。考えて書きなさい。

▼ 解答をみる

- 食料自給率=国内生産量÷国内消費量 ※国内消費量=国内生産量+輸入量-輸出量

問題2 以下の食品の食料自給率を答えよ

あ)約7% い)約15% う)約85% え)約93%

※この数値はあくまでも練習用の数値です

| 国内生産量 | 輸入量 | 輸出量 | |

| 小麦 | 881 | 5186 | 0 |

| 大豆 | 262 | 3711 | 0 |

| 米 | 8823 | 841 | 137 |

▼ 解答をみる

主な品目別の食料自給率

中学受験では、食料自給率に関連する問題が出題されます。食料自給率とは、食料を自分たちで供給できる能力を指します。日本の食料自給率は年々低下しています。大体の比率は把握しておきましょう。

- 総合:37%

- 米:97%

- 鶏卵:96%

- 野菜:77%

- いも類:73%

- 牛・乳製品:59%

- 魚介類:55%

- 肉類:51%

- くだもの:38%

- 小麦:12%

- 大豆:6%

日本の品目別自給率にはこのようにバラつきがあり、特に小麦や大豆などの米以外の穀物自給率が極めて低くなっています。この他にも家畜の飼料作物としてトウモロコシが大量に輸入されており、さらに食料自給率を下げています。小麦や大豆も飼料用に使われており、一見まだまだ米を食べているように見えますが、肉を食べることで、間接的に米以外の穀物を我々は消費しているのです。また、食用油の原料の輸入でも自給率を下げています。

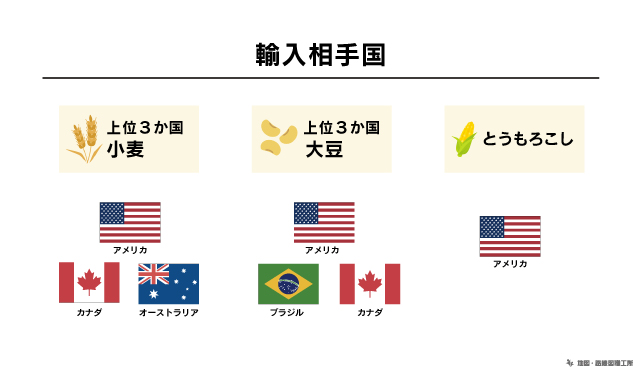

日本の輸入相手国

小麦の輸入相手国上位3か国

アメリカ・カナダ・オーストラリア

大豆の輸入相手国上位3か国

アメリカ・ブラジル・カナダ

とうもろこしの輸入相手国

アメリカ

低い食料自給率の原因

日本の食料自給率が年々低下している原因について、コロナ禍を経てSDGsや各国との関係を問う話題から出題されるケースもあります。しっかりと原因を答えられるようにしておきましょう。

低い食料自給率の原因は2つあります。

原因①:日本人の食生活の西洋化

日本人の米離れとパン食化だけでなく、肉消費量が増え、食用油・飼料作物などが自給できなくなっている。

原因②:外国産の食料を輸入したほうが安いこと

日本の農家は農地面積が狭い為、効率的な経営が出来ない。一方、アメリカを中心とした大規模な農地では、作業が自動化され、少人数で巨大な農場を営んでおり、安い価格で大量の作物を栽培している。

日本の農家と食料の未来

日本の農家の最大の原因はコストがかかる割に収益が少ないことに尽きます。日本の産業構造が変化したと言え、農業から利益が上がるのならば、農家の数はここまで減少することはなかったでしょう。よって鮮度にこだわらない穀物や果物は海外産のものに取って代わられています。

どうして、農家は儲からないのでしょうか。

すでに何度か書いている通り、農家一戸あたりの面積が狭すぎるからです。十分な収益を得られる広さがなく、さらに面積が狭いこと、また十分な投資が出来ないことから、自動化などに遅れを取っています。日本の農家がいかに小さいかを詳しく見てゆきます。

狭い日本の農地と広大な海外の農地

日本の農家1戸あたりの農地面積はおよそ1.8haです。それに対し、アメリカやヨーロッパなどの農業大国と呼ばれる国々では20haを上回ります。日本の農業が少ない面積で多くのコストがかかる「集約農業」なのに対して、このような広大な農地で営む農業を「大農法」と呼びます。

大農法とは

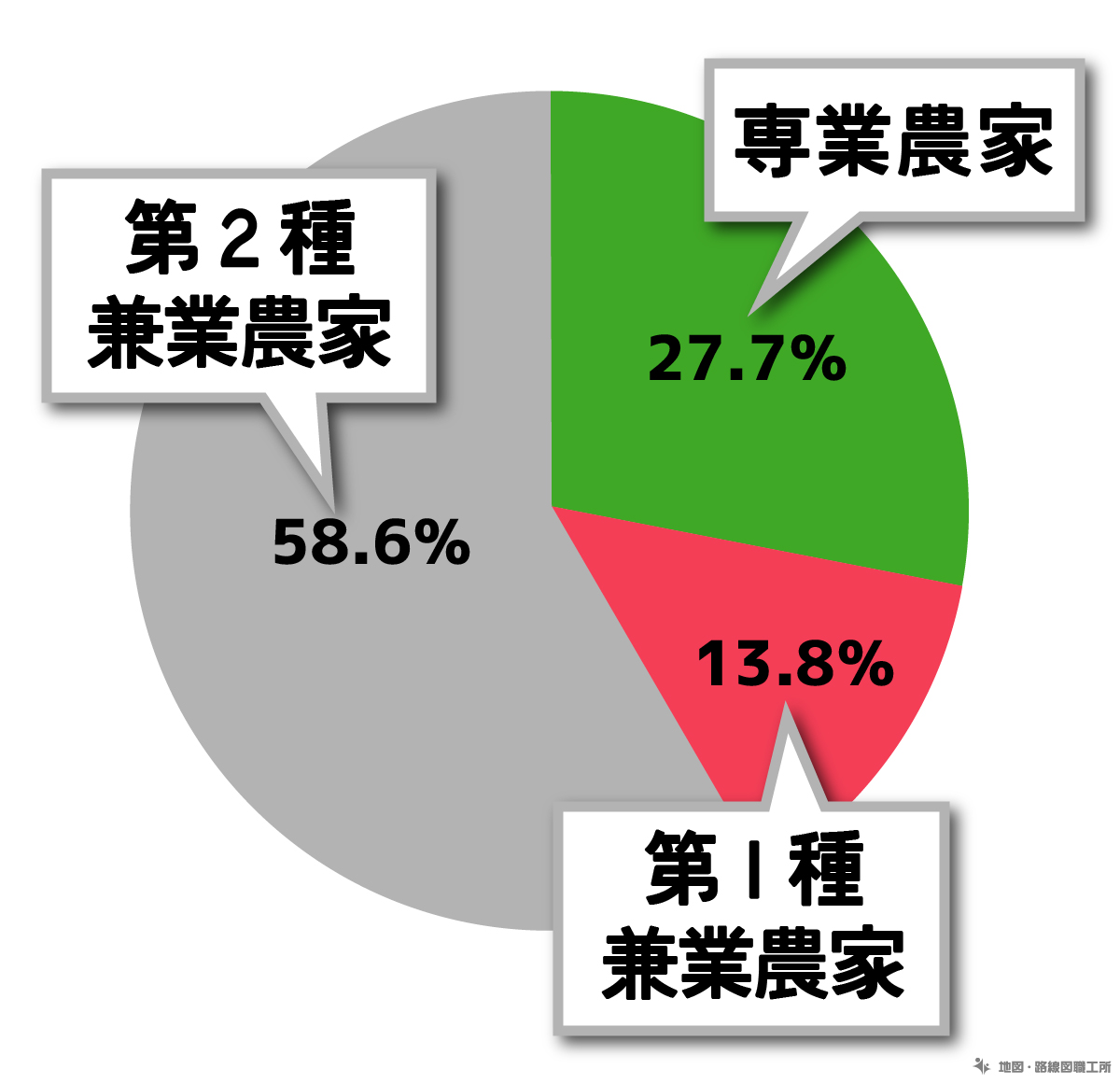

日本の農家の区分

中学受験の地理においては世の中の変化を汲んだ出題が多くなってきます。農家の区分についてはその傾向が顕著になっています。専業農家と兼業農家という簡単な区分だけでは足りないという現状を知りましょう。

専兼業農家数割合 2010年統計

専業農家

農業収入だけで、生活している

兼業農家

農業収入+農業以外の収入

第一種兼業農家

※農業収入のほうが多い

第二種兼業農家

※農業以外の収入のほうが多い

この区分けに従うと、日本の農家の多くが第二種兼業農家、つまり農業をしているものの、農業だけでは成り立っていないということがわかります。その比率は6割にも及びます。いかに日本の農家が厳しい状況に直面しているかがわかります。これでは、この統計も意味を為さないため、近年では専業農家、兼業農家の区分は使われなくなり、新たな区分け、自給的農家、販売農家という言葉がよく使われるようになっています。

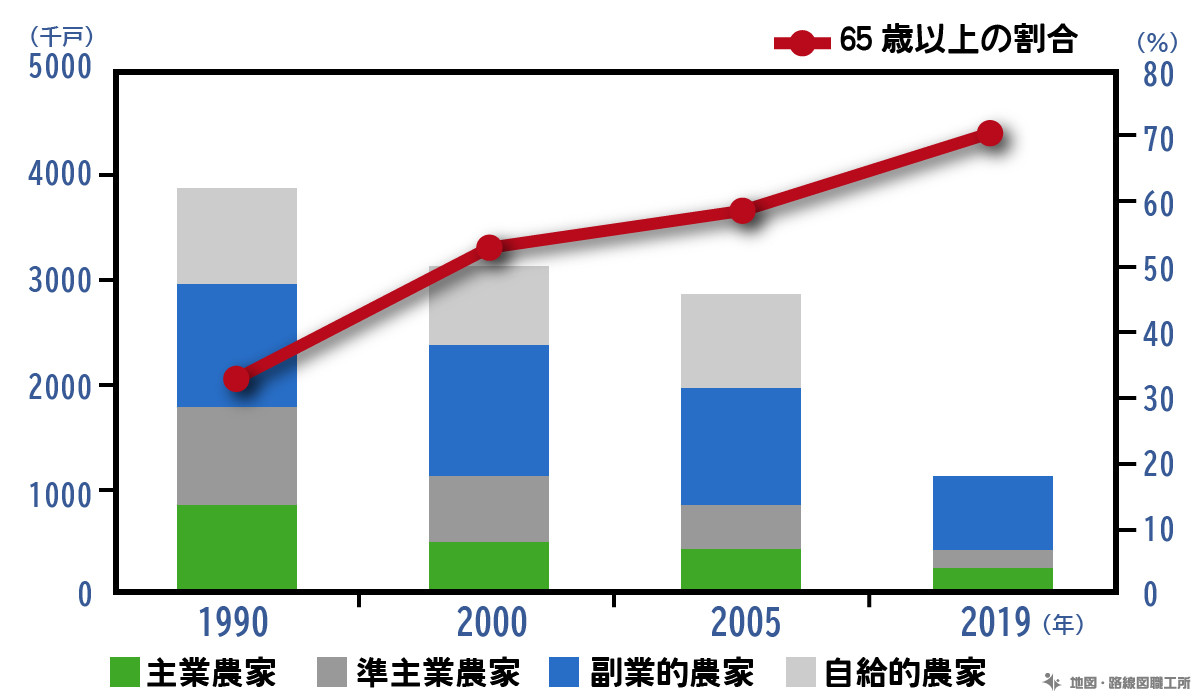

新しい農家の区分け

農家においては特に高齢化の影響を受け、兼業化が進んでいます。現在の農業のあり方をより示すためには、新しい農家の分類が必要とされており、出題頻度も高くなっています。

2つの区分に分けられます。

① 自給的農家

耕地面積が30アール未満で農作物を売る金額が年間50万円未満の農家。

② 販売農家

耕地面積が30アール以上、または農作物を売る金額が年間50万円以上の農家。このうち、農業所得が主で1年間に60日以上働いている65歳未満の人がいる農家を主業農家と呼び、それ以外を準主業農家、副業的農家と呼びます。なお、最新の2019年統計では自給的農家の数は調査されなくなりました。

農家数と販売農家に占める65歳以上の割合

農家のこれから

日本の農家はこのように非常に厳しい状況に置かれています。狭い国土でありながら、その大半を山や森林でおおわれている日本では、北海道を除いて海外で行われてるような大規模な農業を行うことが出来ません。それでも収益化を図るため、さまざまな工夫が行われています。

農家の工夫① 「有機栽培」

化学肥料や農薬を使わずに環境を守り、そして消費者に安心、安全の食品を届ける取り組みです。オーガニック野菜として店頭に並んでいます。

農家の工夫② 「産地直送」

最近、スーパーや一部のレストランでは、その野菜の産地の他に、生産者の人の名前や写真まで表示されていることもあります。産地から農作物を店頭にそのまま届けることで、その野菜がだれから、どのように、いつ運ばれてきたのか、消費者の目に見えるようにしています。

農家の工夫③ 「スマート農業」

最新のICT(情報通信技術)が狭い農地でも効率的に栽培、収穫が出来るように活用されています。近年ではドローン(小型無人航空機)を活用した肥料、農薬散布や、育成状況の確認、農地の監視などに期待が高まっています。

日本の農家についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 近年、農家の6次産業化が注目されています。農家は第1次産業に分類されますが、何故6次産業なのでしょうか?また、具体的にはどのような取り組みなのか説明しなさい。

▼ 解答をみる

6次化の例

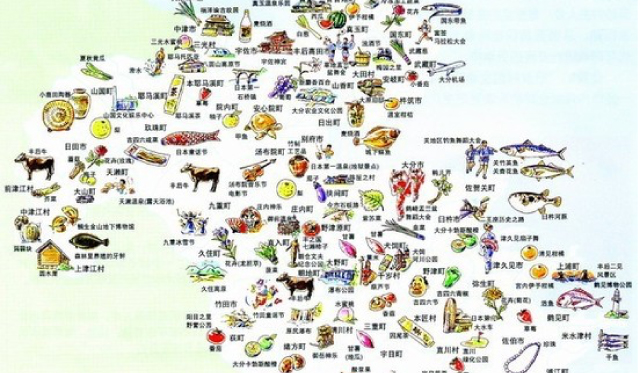

例1)一村一品運動

一村一品運動

⇒1980年に大分県発祥の運動。スローガンは「梅栗植えてハワイへ行こう」。農村活性化のため、1つの村に1つの名産品を作ることを目指し、地域が主体となった農作物のブランド化に取り組んだ。行政は技術支援やマーケティング等の側面支援を行い、農家が自主的に特産品を育て、「人づくり」「地域づくり」に成功した。日本全国に通用するブランドを生み出され、ネット通販などを通しても販売され、今では年間販売額が1億円以上の産品が100種類以上を超え、農家の収益構造改革を実現した。しいたけ、かぼす、ぽんかんなどが有名。

例2)アグリツーリズム

アグリツーリズムの風景

⇒アグリツーリズムとは農村観光のこと。直売所での野菜販売やいちご狩りなどの観光農園のみならず、農家の家に宿泊する農家民泊、収穫体験、そして農家レストランでの食事など、農村地域に宿泊し、農業を体験し、その土地のものを食べてもらうというスタイルの観光。観光地として注目されていなかった、単なる農村が都会に住んでいる人たちに見直されてきている。

まとめ

日本の農家は非常に苦しい状況に置かれています。しかし、食の問題は私たちにとって非常に重要な問題です。今後、農家の高齢化がますます進んだとき、はたしてどうなるでしょうか。非常に身近な問題ですので、入試本番に記述問題として狙われる確率も高いです。農家の現状をしっかり把握し、将来に向けた意見を持ち、主体的に行動できるようにしておきたいものです。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第16章の問題まとめ

Yotube動画で第16章『日本の農業の問題点』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸