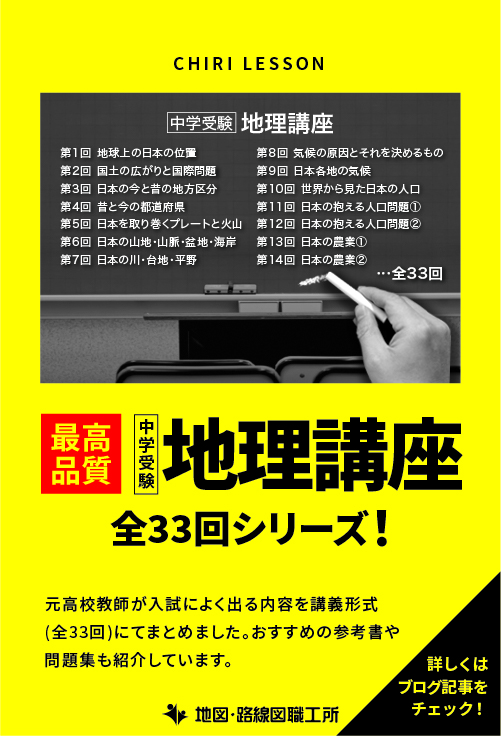

中学受験 地理シリーズ。第5回目は『日本を取り巻くプレートと火山 – 巨大地震・活火山』です。

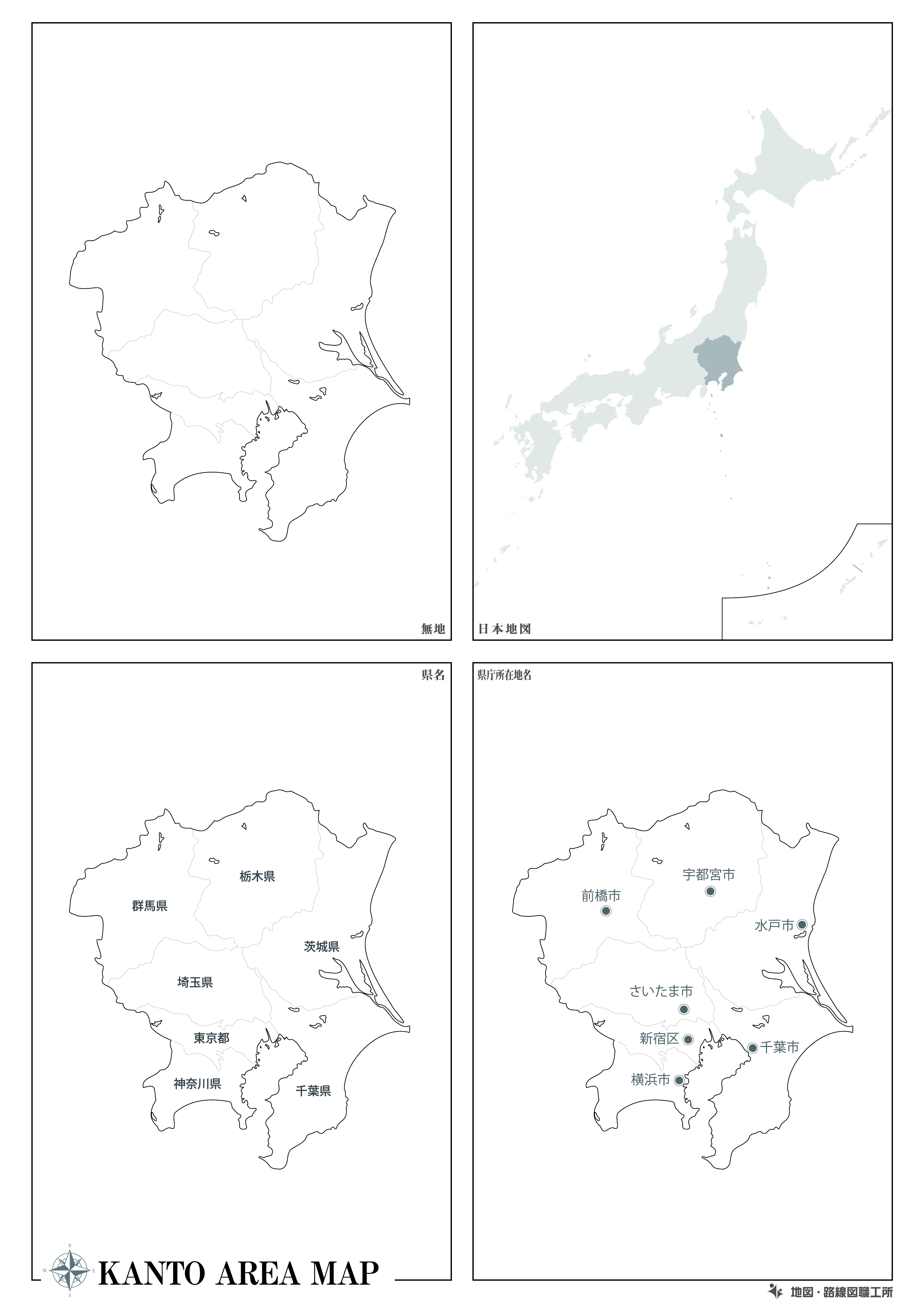

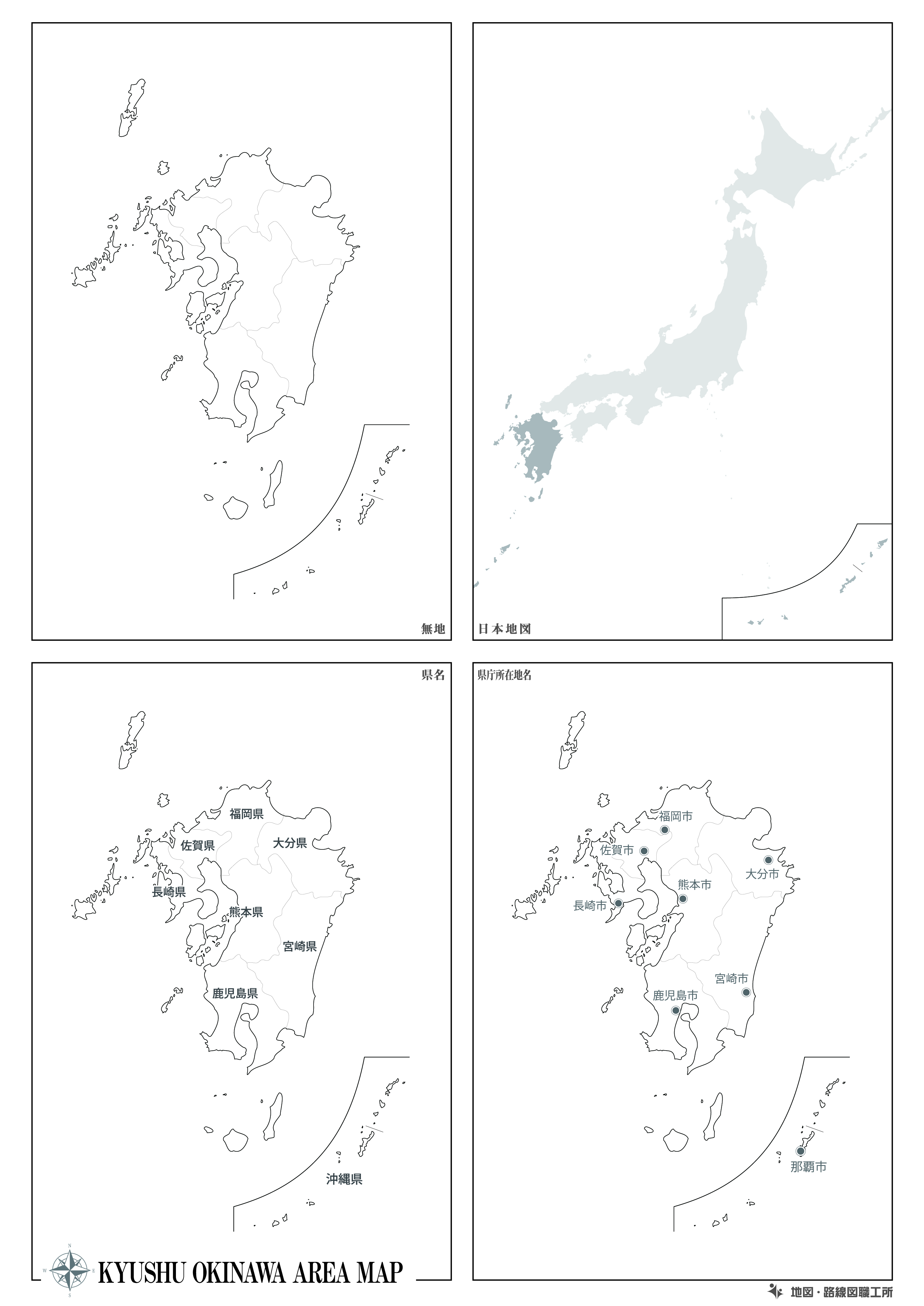

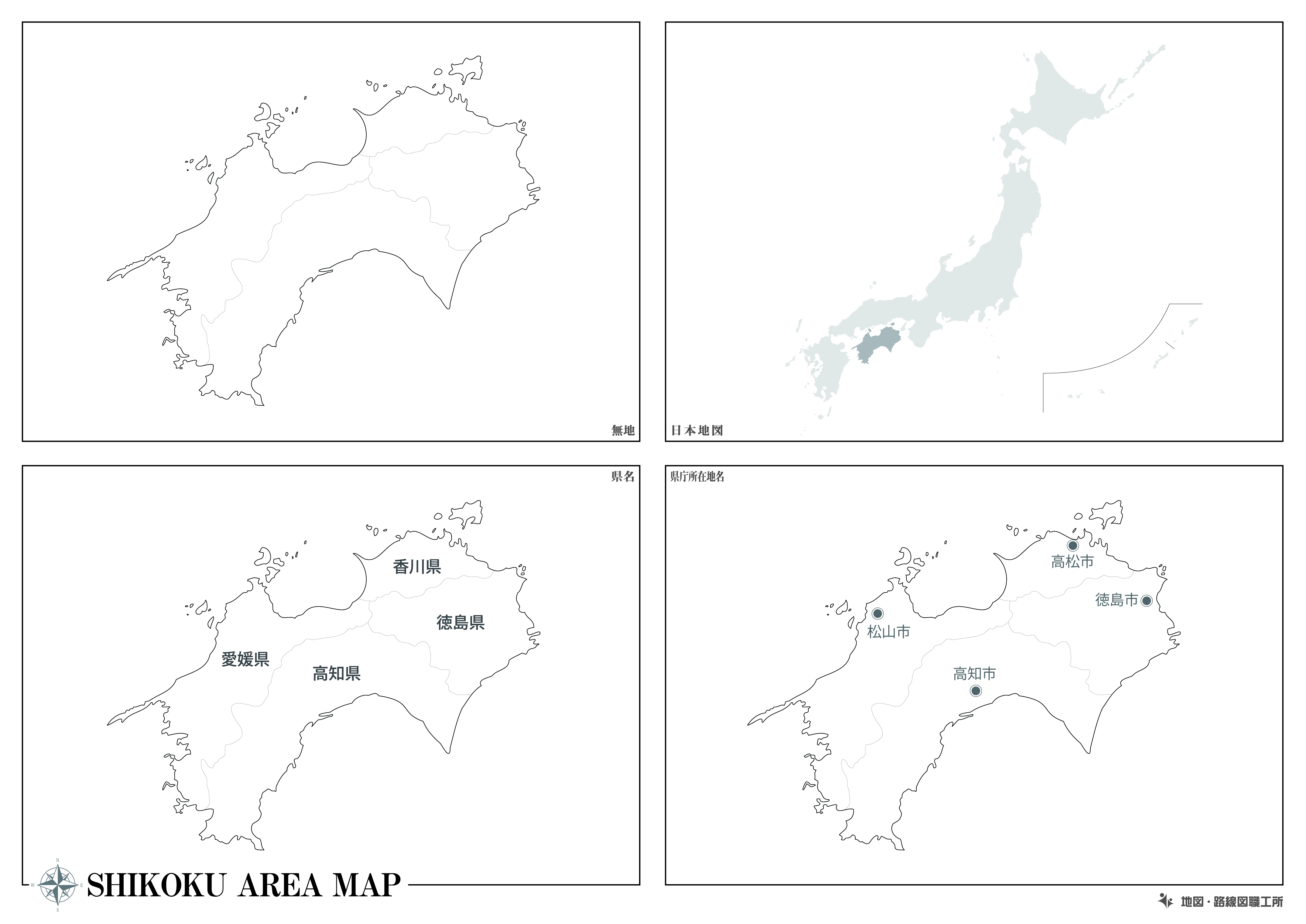

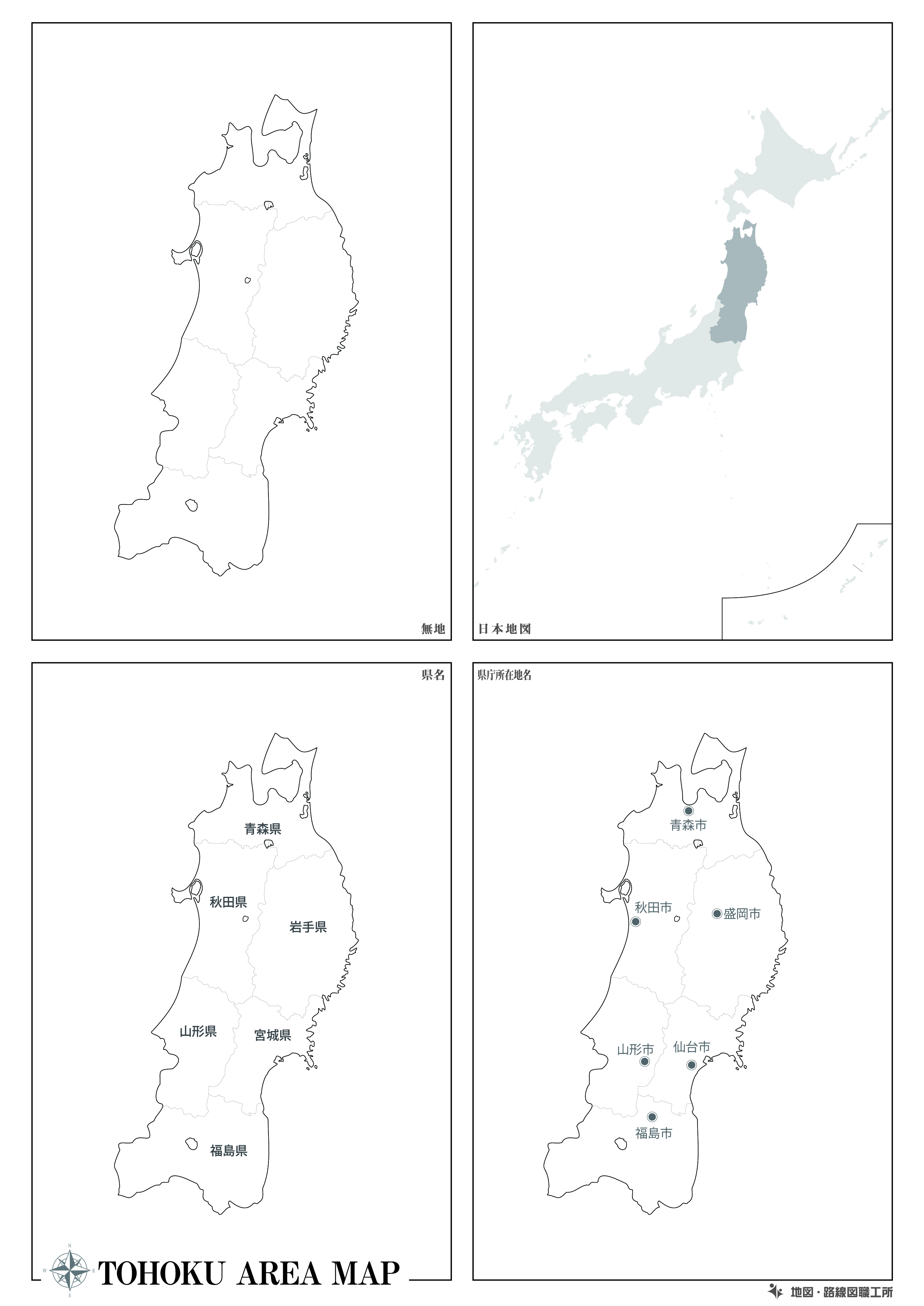

前回の講義『昔と今の都道府県 – 県庁所在地・政令指定都市・旧国名』では、色々な地方区分の仕方で、8つの地方区分、五畿七道について見てきました。今回から、具体的に日本国内の自然環境に視点を移してゆきます。

都道府県の暗記がまだ不安な方は下の回に戻りましょう。

さて、都道府県を覚えたら、次は自分の頭に日本地図を描いてゆくわけですが、それだけでは足りません。山や川、平野にもさまざまな種類があり、さらにそれらがお互いに密接に関わり合っています。それを十分に理解したところで、ようやく地理、自然環境の分野をマスターしたと言えるのです。ですから、まずは地域別の学習に入る前に、各々の自然現象から見てゆくことにしましょう。今回は山、特に火山とそれにまつわる関連事項について学習します。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

日本周辺のプレート

日本人なら当たり前のことですが、日本は地震大国です。当たり前のように小さな地震が発生し、数年に1度は大きな地震に襲われます。

しかし、どうしてこんなにも地震が発生するのでしょうか。

これは理科の範囲とも被る部分ですが、地球を構成するプレート(地球の表面は何枚かのプレートが組み合わさって出来ています)とプレートの境目が日本の周辺に集まっています。プレートは非常にゆっくりとしたスピードですが、移動を続けており、お互いにぶつかり合います。このプレート同士のひずみの反動で地震は発生するのです。

日本周辺の4つのプレート

地球は10数枚のプレートで覆われており、日本は小さな面積しかないにもかかわらず、日本の周辺には4枚ものプレートがあります。日本の周辺で4つのプレートの押し合い圧し合いが、日本に地震を引き起こします。頻出問題なので、しっかりと押さえておきましょう。

- ユーラシアプレート

- 北米プレート

- 太平洋プレート

- フィリピン海プレート

日本の周辺の4つのプレート

1つずつみていきましょう。

ユーラシアプレート

ユーラシアプレートは、ユーラシア大陸と太平洋の北東部を含むプレートです。プレートの位置と動きをしっかりと掴んでおく必要があります。どの方角から圧縮の力が働いているのか、どんな地震の発信源となったのか歴史とともに押さえておきましょう。

北米プレート

北米プレートは、アイスランドの西部、グリーンランド、北アメリカ大陸、東シベリアから東日本にかけて形成されるプレートです。北アメリカプレートとも呼ばれます。2011年に起きたマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震では、三陸沖の海底のプレートが南東に50m動き、7m盛り上がっていました。

太平洋プレート

太平洋プレートは、東太平洋海嶺から北のアラスカアリューシャン列島、西の日本海溝からマリアナ海溝、南の太平洋と南極海嶺で囲まれた範囲を占めます。1年に数cmの速さで西に移動しながら海溝部分で沈み込んでいます。

フィリピン海プレート

フィリピン海プレートは、東の小笠原海溝とマリアナ海溝、北から西にかけて南海トラフ、琉球海溝、ルソン海溝などに囲まれた海洋プレートです。年間3〜7cmの速さで日本列島に近づき、陸側のプレートの下へ沈み込んでいるので、日本に大きな影響を与えるプレートです。

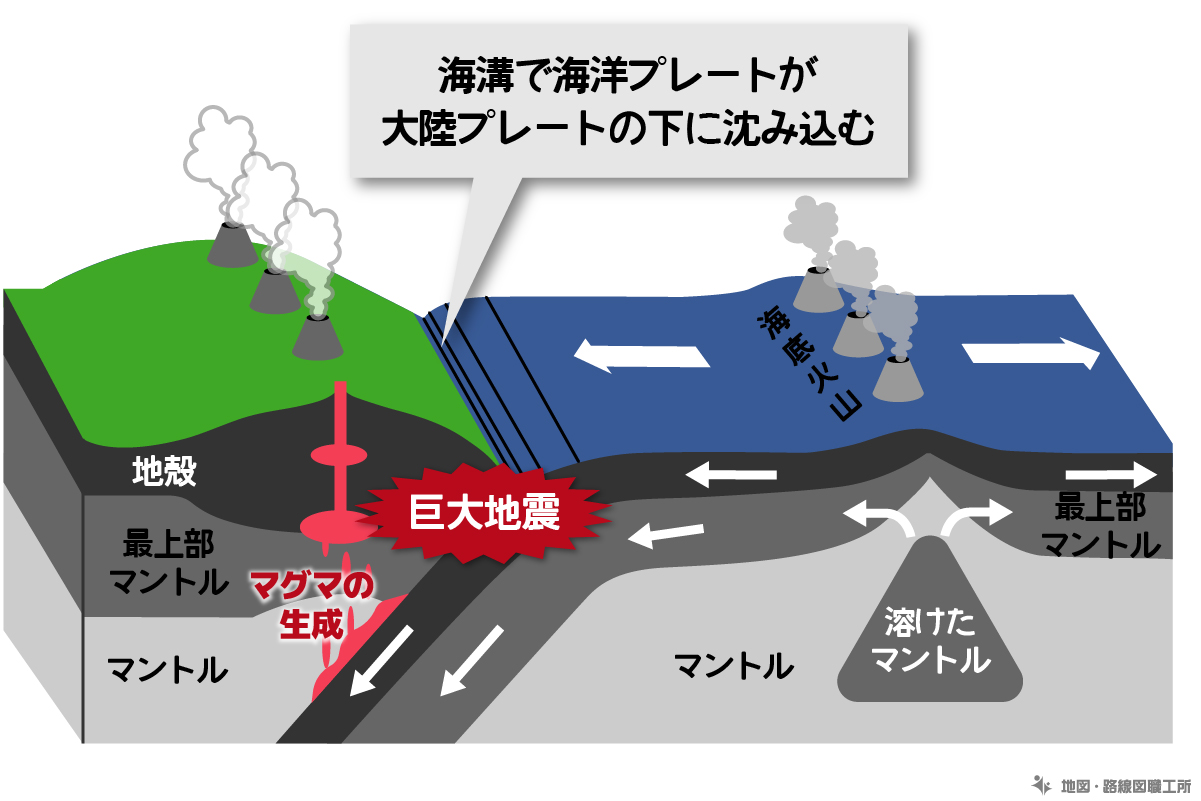

地震発生の仕組み

地球の内部では、岩石が溶けた高温のマントルというドロドロの物質が循環しています。それに伴い地表面のプレートも動いており、プレート同士がぶつかり合います。そのぶつかり合ったひずみが大きくなると、その反動で地震が発生するのです。

地震発生の仕組み

- 核・マグマ・マントルは理科の用語だが、社会の試験で出題されることもある!

今後、発生する可能性のある巨大地震:南海地震(南海トラフ地震)

南海トラフでは約100~200年の間隔で蓄積されたひずみを解放する大地震が発生。前回、この付近で地震が発生してから70年近くが経過していて、南海トラフ(静岡県より西の太平洋側)における次の大地震発生の可能性が高まっていると言われています。大地震と共に、津波の危険性もあり、対策が急がれています。

近年発生した巨大地震

- 1997年 阪神・淡路大震災

- 2004年 新潟県中越地震

- 2011年 東日本大震災

- 2016年 熊本地震

- 2018年 北海道胆振東部地震

動き続けるプレート

プレートに乗っている日本列島は年間、数mm~1cm程度ずつ東方向へ動いています(東日本大震災では2mほど動いたという説も)。つまり、はるか大昔、日本列島はユーラシア大陸の一部だったのです。移動の際に日本列島に出来た大きな溝がフォッサマグナ(復習)です。(日本列島が弓型に折れたときの裂け目)

- フォッサマグナの西の端:糸魚川静岡構造線(ほぼユーラシアプレートと北米プレートの境)

- フォッサマグナの東の端:柏崎千葉構造線

日本の火山

日本列島は、地球で火山が集中する地域、環太平洋造山帯の一部をなしていて、日本には世界の火山の約10%が集中しています。この豊富な火山のおかげで、日本各地には温泉が湧き、観光名所にもなっていますが、噴火による災害が発生することも忘れてはいけません。

火山灰イメージ

地震との関連性もさることながら、噴火による火山灰の堆積は、その周辺の土地に大きな影響を与えます。火山灰は養分に乏しく、水を貯えません。よって、火山灰の降り積もった土地は、農業に向きません。特に水を大量に必要とする稲作は難しくなります。

日本の主な活火山

日本は世界から見ても活火山の多い国です。国の面積が大きくないのにもかかわらず、世界の活火山の7%が日本にあります。活火山は地震と関係が深く、ひとたび噴火すると多くの被害を出しますが、火山から恵みもあります。ここでは、日本の主な活火山を押さえておきましょう。

日本の主な活火山

富士山(静岡県・山梨県)

富士山

最後に噴火したのは1707年(宝永の大噴火)、江戸(東京)にまでも4cm火山灰が積もっています。富士山の火山灰が積もっている関東地方一帯は関東ローム層と呼ばれる赤土の土地が広がっています。300年以上、噴火していないため、危険性が高まっている (南海トラフ地震との関連も?)。

浅間山(群馬県・長野県)

浅間山 / 鬼押し出し

近年でも小規模な噴火を繰り返しています。1783年(天明の大噴火)の噴火では茨城県にまで達しています。浅間山の山麓には過去の噴火で流れ出た溶岩流の跡が広く残っており、鬼押し出しとして有名な観光地になっています。

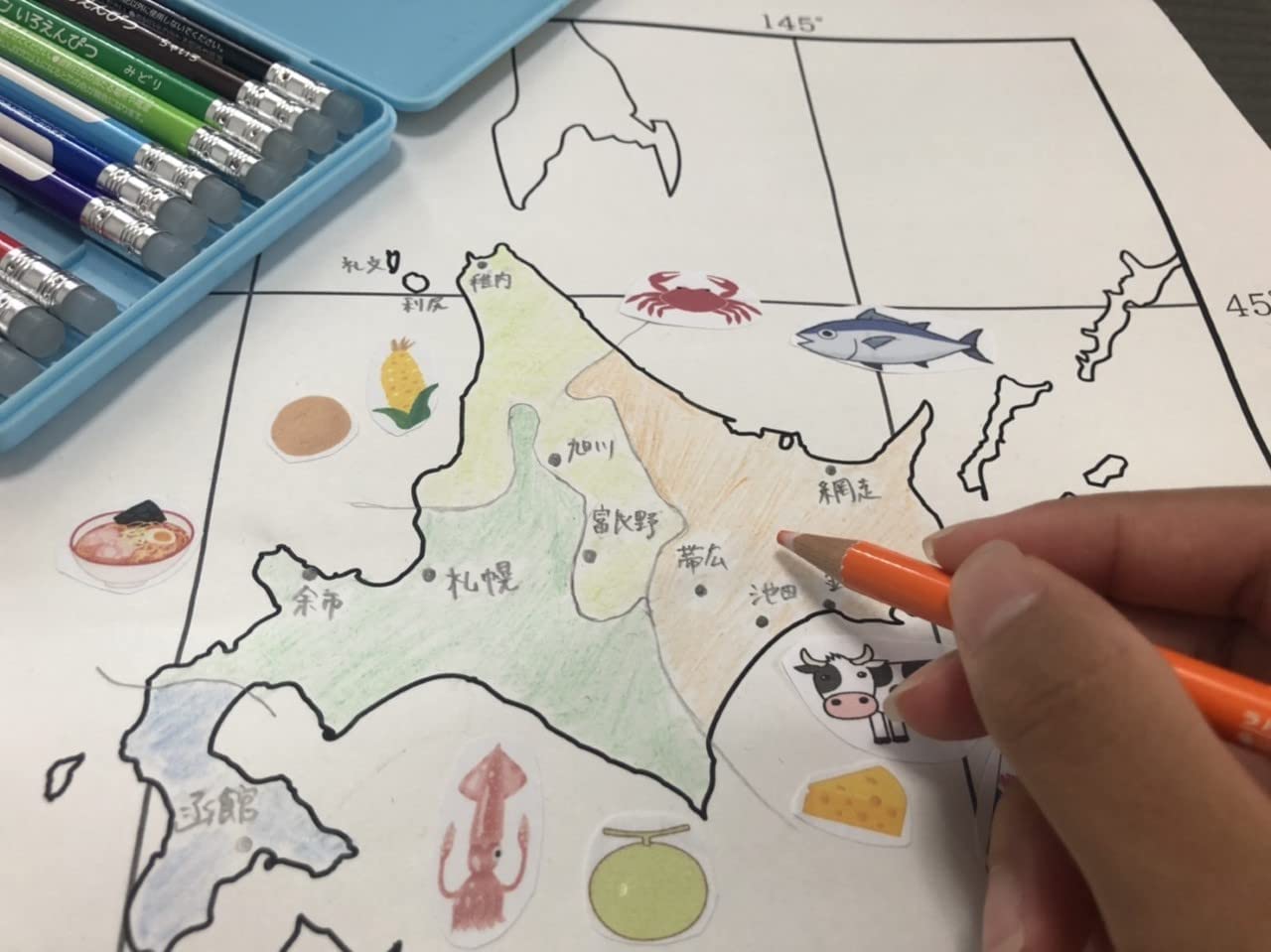

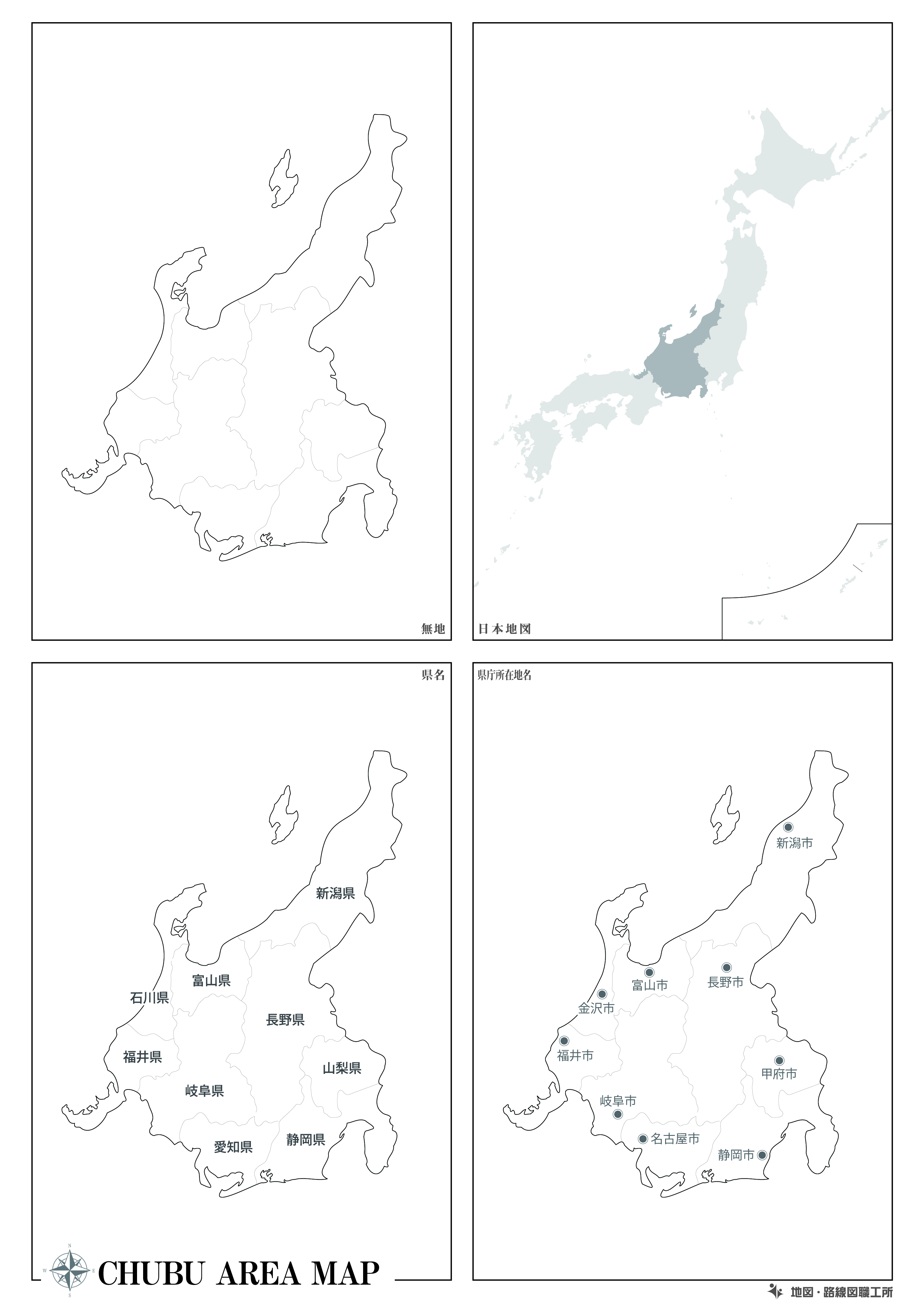

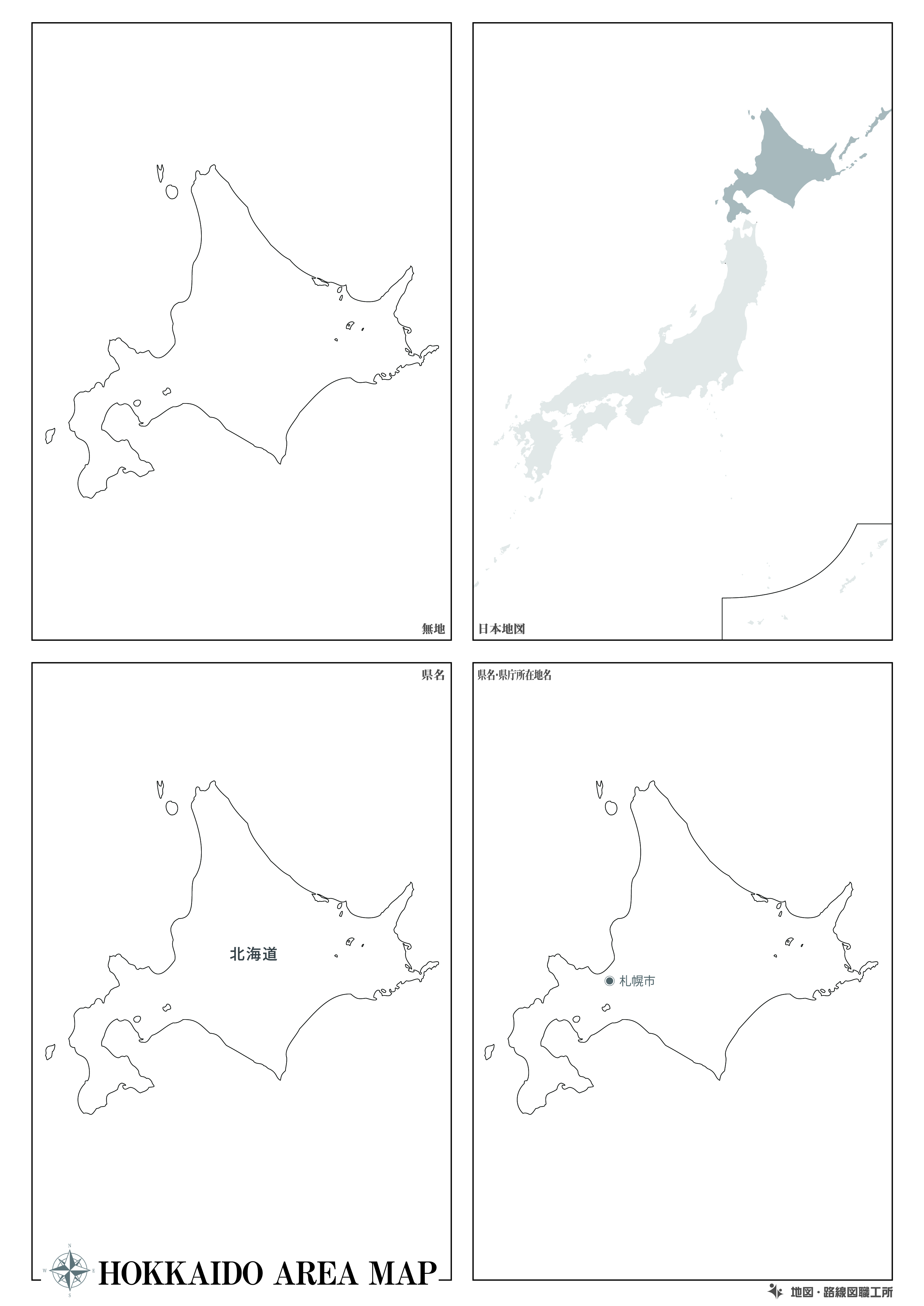

十勝岳・有珠山・駒ヶ岳(北海道)

十勝岳

北海道の南側には火山が古くから多く集まっています。北海道の代表的平野、十勝平野は火山灰地。水はけが良い為、稲作には不向き。現在はやせた土地で工夫しながら畑作が行われています。

桜島(鹿児島県)

桜島

現在も火山灰を上げ続けている火山。鹿児島湾に位置し、過去の噴火により、大隅半島と陸続きになっています。鹿児島県の天気予報には火山灰の降灰予報も。鹿児島県南部には、桜島など、九州南部の火山の噴火によって火山灰が降り積もったシラス台地が広がっていて、特に水はけがよく、やせた土地で苦労しながら農業が続けられてきました。

雲仙岳(宮崎県)

雲仙岳

島原半島に位置する活発な火山。1991年の噴火で発生した火砕流では多くの被害が出ました。2009年に日本初の世界ジオパークに認定。

阿蘇山(熊本県)

阿蘇山

巨大なカルデラと外輪山をもつ、世界でも稀な火山。現在も活動を続けているが、雄大な景色は熊本県のシンボルでもあります。カルデラ内(カルデラ盆地)は広大な平坦地で、人々が生活しています。

世界で有名な活火山

|

活火山名 |

所在地 |

標高 |

最後の噴火 |

|

キラウエア火山 |

アメリカ・ハワイ |

1289m |

1983年 |

|

カワ・イジェン火山 |

インドネシア・東ジャワ州 |

2800m |

1817年 |

|

ビジャリカ火山 |

チリ |

2800m |

2008年 |

|

富士山 |

日本 |

3776m |

1707年 |

|

ヴィルンガ山地 |

東アフリカ |

4507m |

2011年 |

|

リカンカブール山 |

ボリビア |

5900m |

1万年前 |

|

エトナ火山 |

イタリア |

3357m |

2011年 |

|

アレナル火山 |

コスタリカ |

1657m |

1968年 |

|

マヨン山 |

フィリピン |

2463m |

1814年 |

|

コトパクシ山 |

エクアドル |

6000m |

1904年 |

まとめ

日本人は古くから、災害の多い日本列島で工夫しながら生活してきました。ただ、山の名前を覚えるだけではなく、その周囲で営まれている人々の生活についても、想像しながら勉強してゆきましょう。農業など、産業については後に詳しく説明しますが、自然環境あってこその産業です。ここで覚えたキーワードを次につなげていくことで、より効率的な学習となります。何度も同じ単語を繰り返すことで、定着度は格段にアップします。根気よく続けていきましょう。

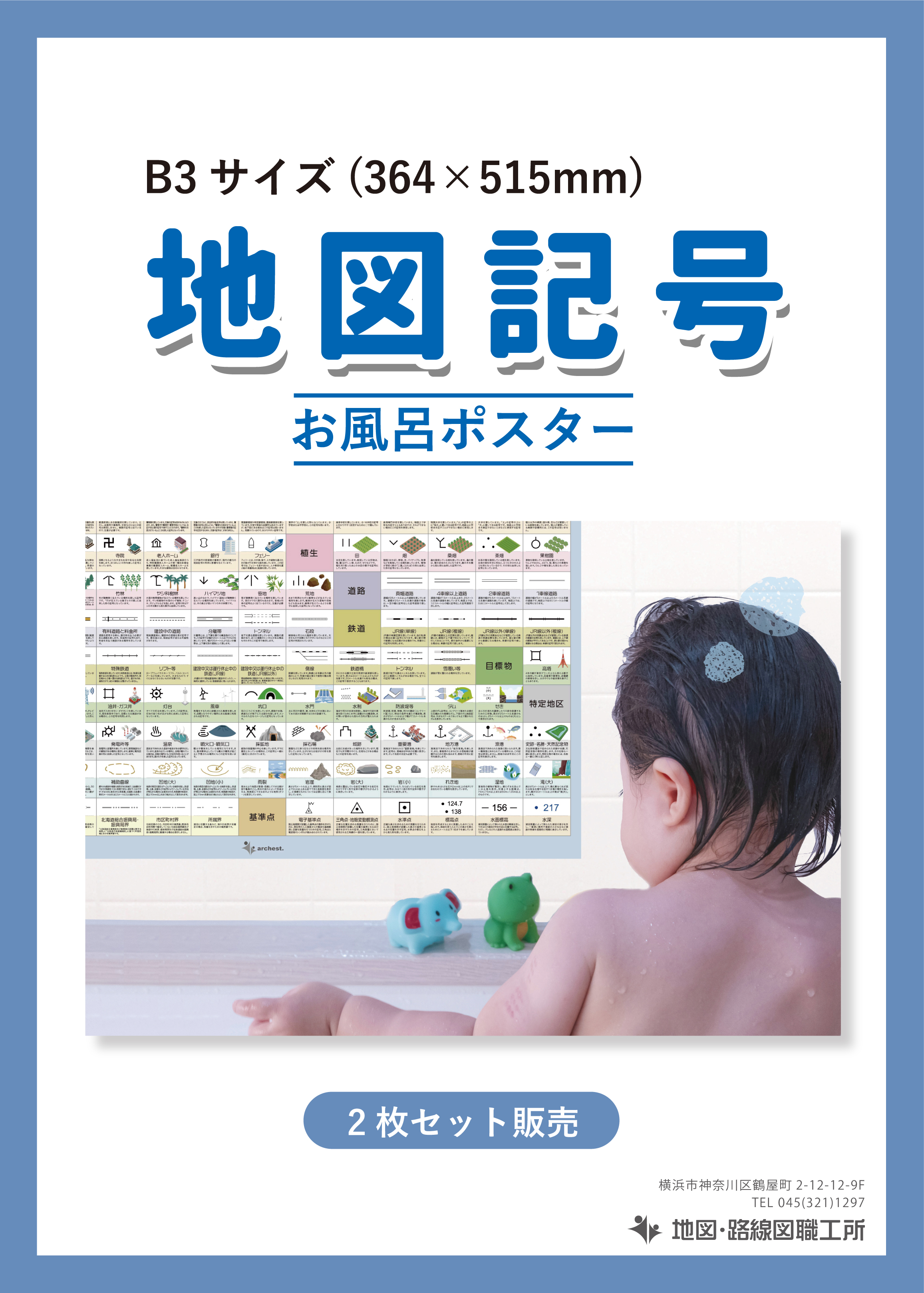

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第5章の問題まとめ

Yotube動画で第5章『日本を取り巻くプレートと火山』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸