中学受験 地理シリーズ。第21回目は『四大工業地帯(北九州・中京・阪神・京浜)の特徴』です。

前回の講義『日本の自動車産業』では、工業の種類と特に機械工業の中の自動車産業を見てきましたが、今回からは地域別にどんな工業が盛んなのかを見てゆきます。ようやく地理らしくなってきました。これまでに学習したそれぞれの工業にどのような特徴があるのかを良く考えながら、その工業の立地を考えてゆきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

工業地帯とは

工業地帯とはその名の通り、工業が盛んな場所ですが、工業が盛んでも、工業地帯と呼ばれるエリアと工業地域と呼ばれるエリアがあります。今回はそのうちの工業地帯を先に学習します。工業地帯とは簡単に言うと戦前に工業が発達した地区を指し、北九州工業地帯、阪神工業地帯、中京工業地帯、京浜工業地帯の4つのみが存在します。ですから、名前だけは「四大工業地帯」と非常に大きく聞こえますが、情勢の変化や、後から発展した工業地域におされ、出荷額が大きく減少している工業地帯もあります。

- よく誤解されるが、出荷額の大きさから工業地帯と名乗っているわけではないので注意!

四大工業地帯

工業地帯の立地

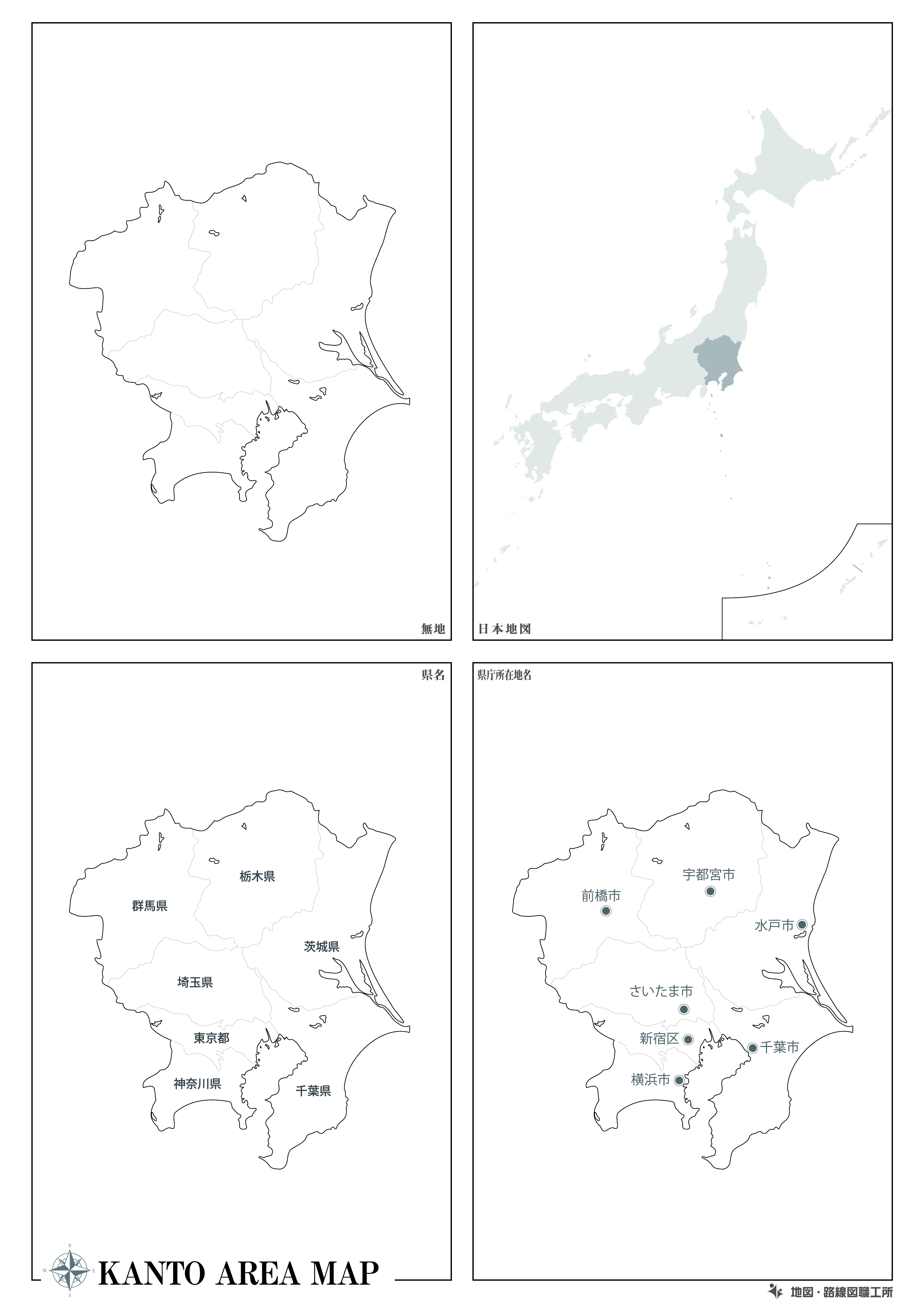

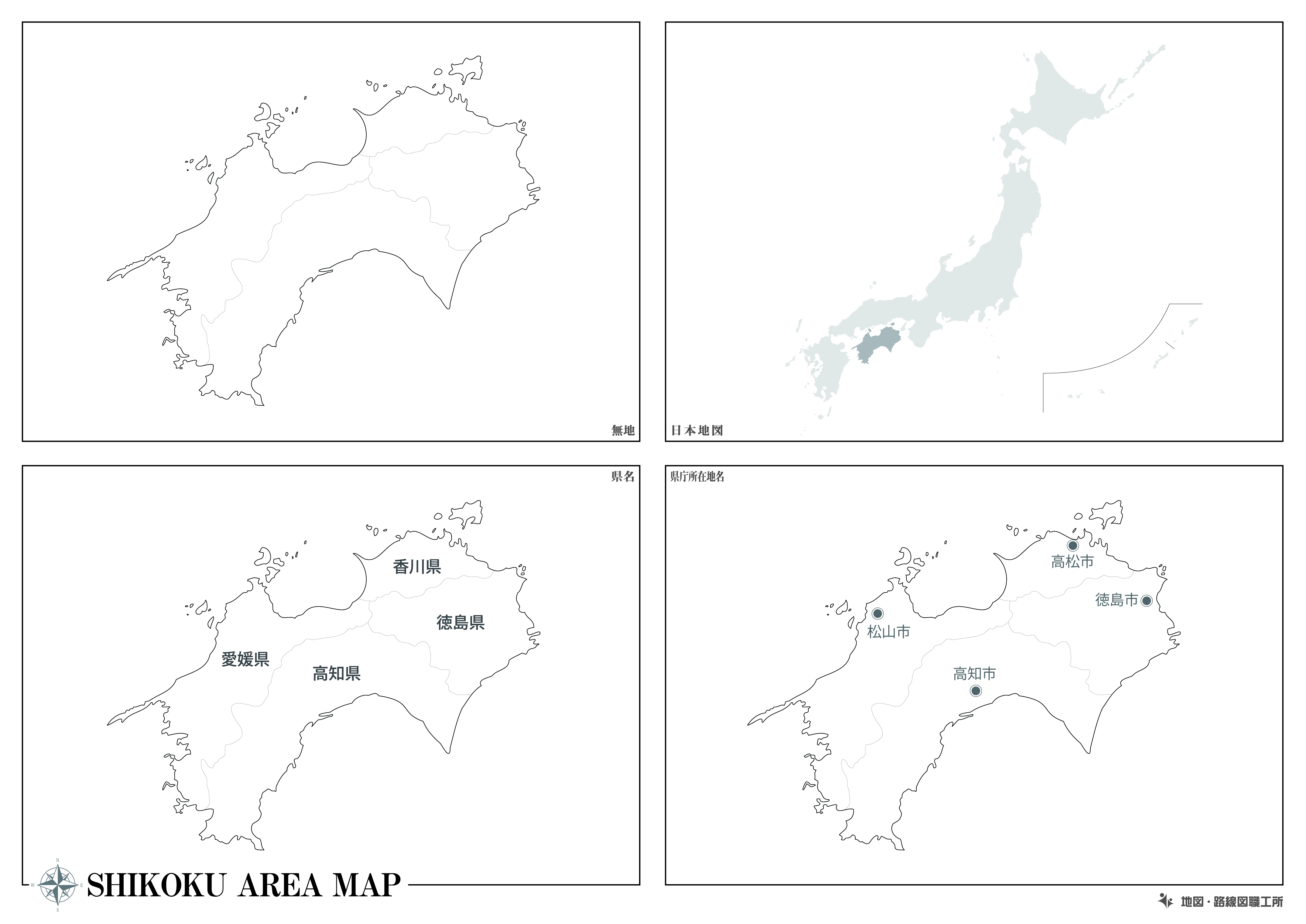

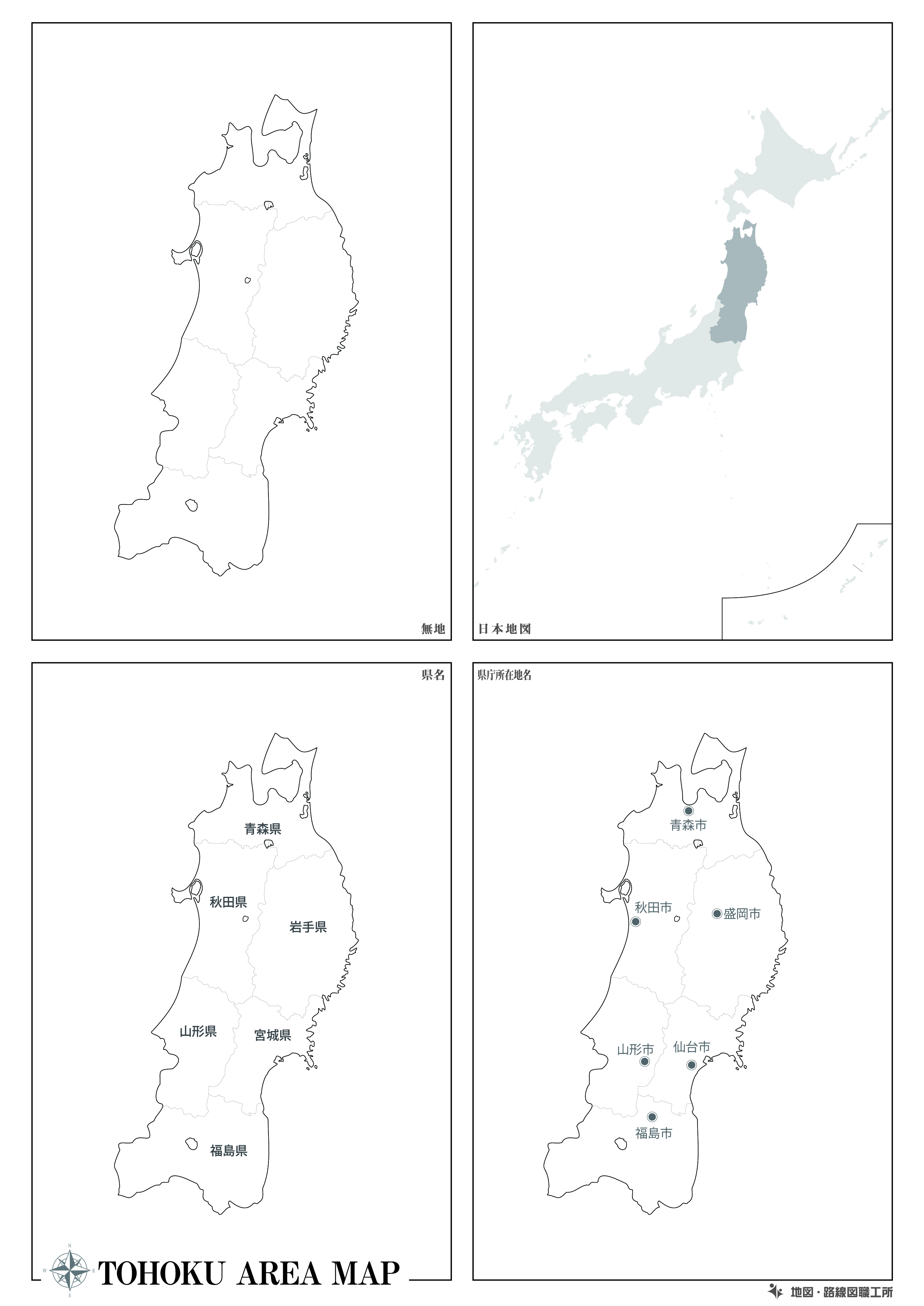

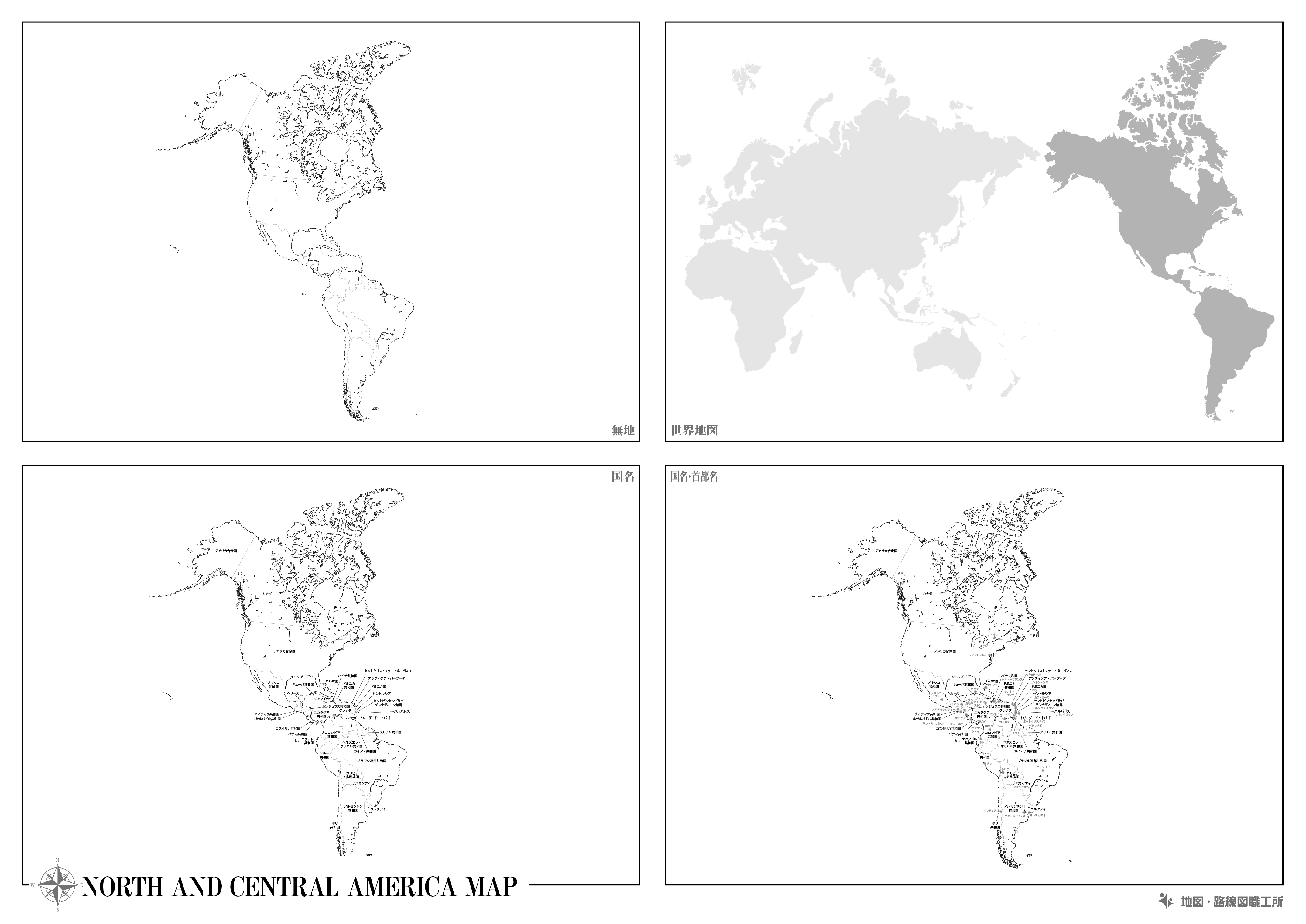

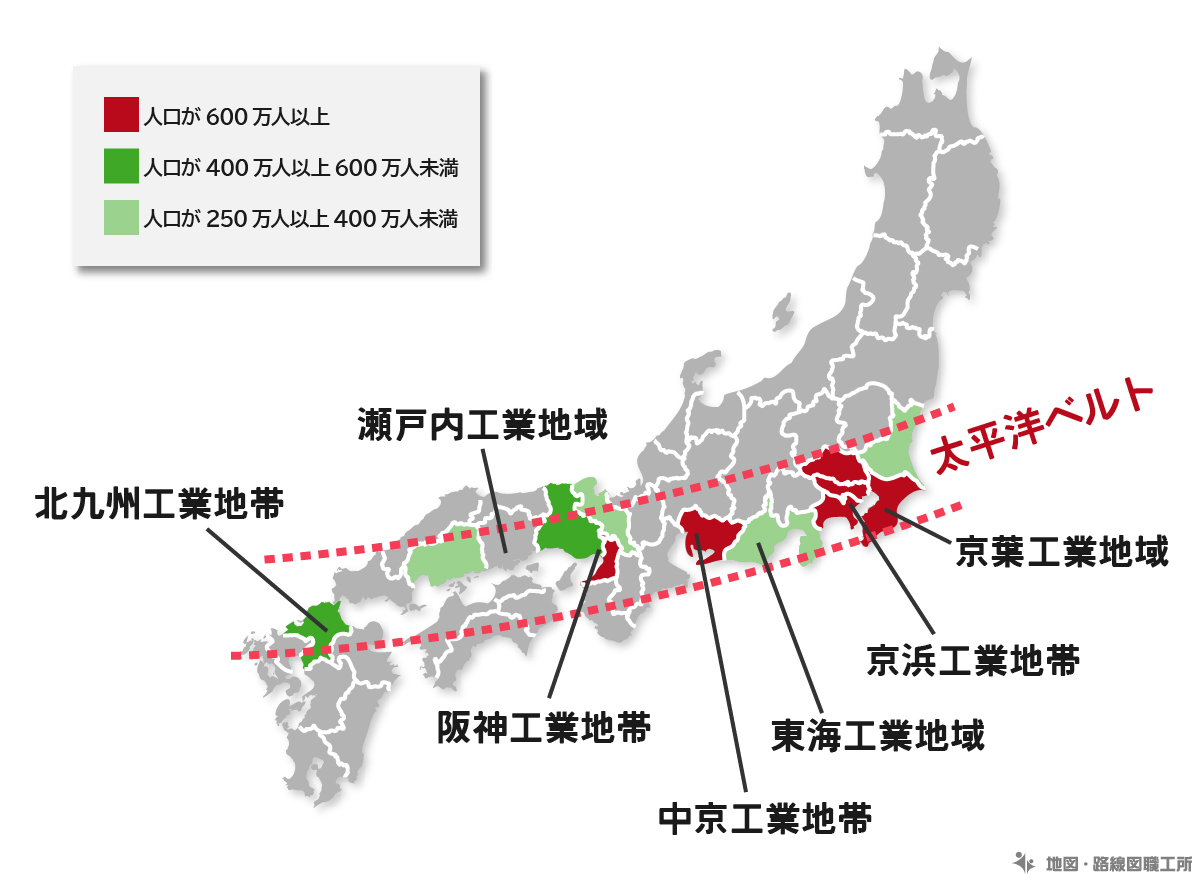

上の地図を見て、工業地帯の立地について気づくことはありますか?

そう、基本的に太平洋側に一直線に並んでいます(北九州工業地帯は厳密には日本海側にも面しているが)。あるいは、日本でいち早く新幹線が開通したエリアに沿うように立地しているとも言えます。つまり、この太平洋側のエリアには人口が多く集積しており、特に東京・大阪・名古屋という大都市が連なっています。大都市には工業製品を買う人が多くいるだけではなく、働き手を確保することが出来ます。また海外からの原油や鉄鉱石、石炭などの原料の輸入、また製品の輸出にも便利なことから、このように太平洋側に面した大都市に工業地帯は立地しているのです。

工業地帯の立地の条件

- 人口の多い大都市

- 輸出入の利便性が高い太平洋沿岸

港湾、道路、鉄道が古くから整備され、日本の人口の半数以上、工業出荷額のおよそ7割が集中するこの一帯を「太平洋ベルト」と呼びます。

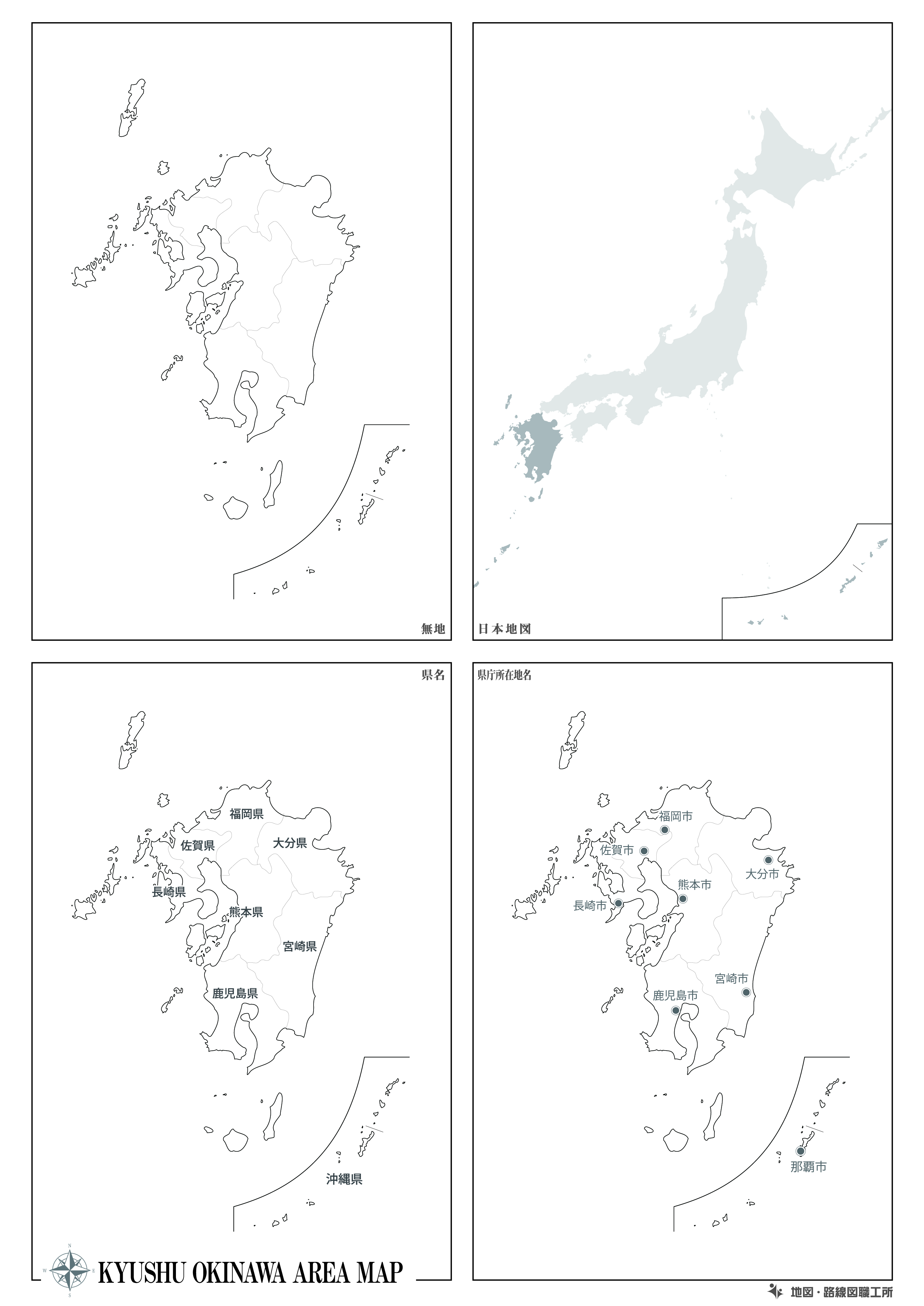

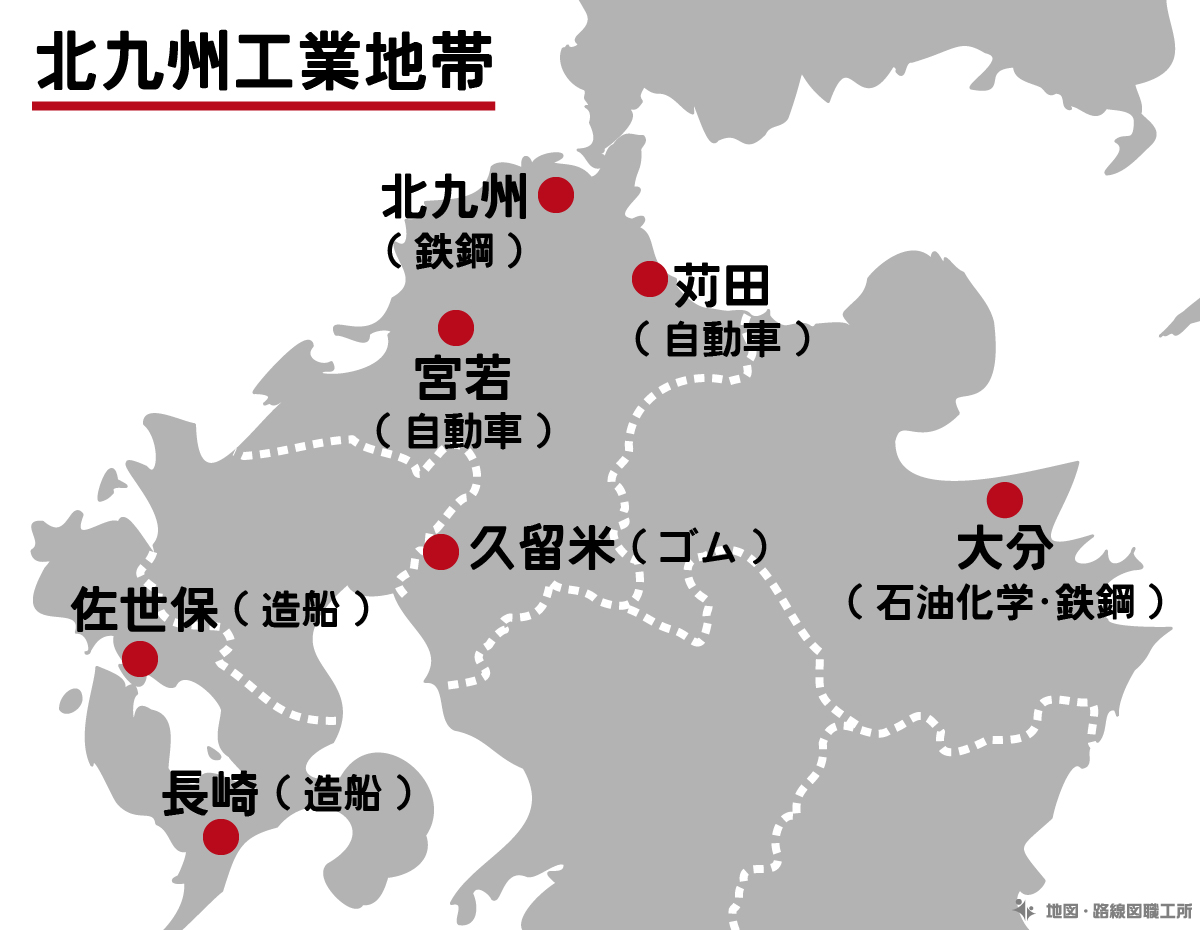

北九州工業地帯

福岡県北九州市を中心に広がる日本で最も古い工業地帯です。明治時代の1901年、官営八幡製鉄所の開設をきっかけとして大きく発展しました。工業地帯の中で、唯一日本海側にも面している北九州工業地帯ですが、これは、中国からの鉄鉱石などの原料輸入に便利だったこと、また、近隣の筑豊炭田は日本有数の炭田で工場の蒸気機関の燃料及び原料にもなる石炭が豊富に産出されたためです。加えて福岡県内陸部は製鉄の過程に欠かせない石灰石の産地でもありました。

北九州工業地帯の衰退

上記のような地理的要因(基本の記述問題としてよく出題されます!!)からこの地に製鉄所が建設され、製鉄業を中心に栄えました。しかし、その後のエネルギー革命でエネルギー源が石炭から石油に変わり(筑豊炭田も閉山)、鉄鉱石や石炭の輸入先が中国からオーストラリアなどに変わったことで、北九州の優位性は下がりました。現在ではあとから発展した工業地域を下回る出荷額となっており、北九州を外した三大工業地帯と表記されることも増えました。

- 教科書によっては北九州工業地域と紹介されていることもあるが、名称は北九州工業地帯のまま変わりはないので、入試本番では正しい名称を使おう!

現在の北九州工業地帯

かつては鉄鋼業、またセメント産業を中心とした窯業を中心としていた北九州工業地帯ですが、現在の主力は他の工業地帯・地域と同じく、機械工業、特に自動車産業中心に移り変わっています(復習: 福岡県苅田町)。それでも、工業出荷額に占める製鉄業の割合は16.3%と他と比べて高く(ただし、瀬戸内工業地帯の18.9%よりは低い)なっています。なお、工業出荷額は工業地域を含めた順位では9位と、大きくランキングを下げています。

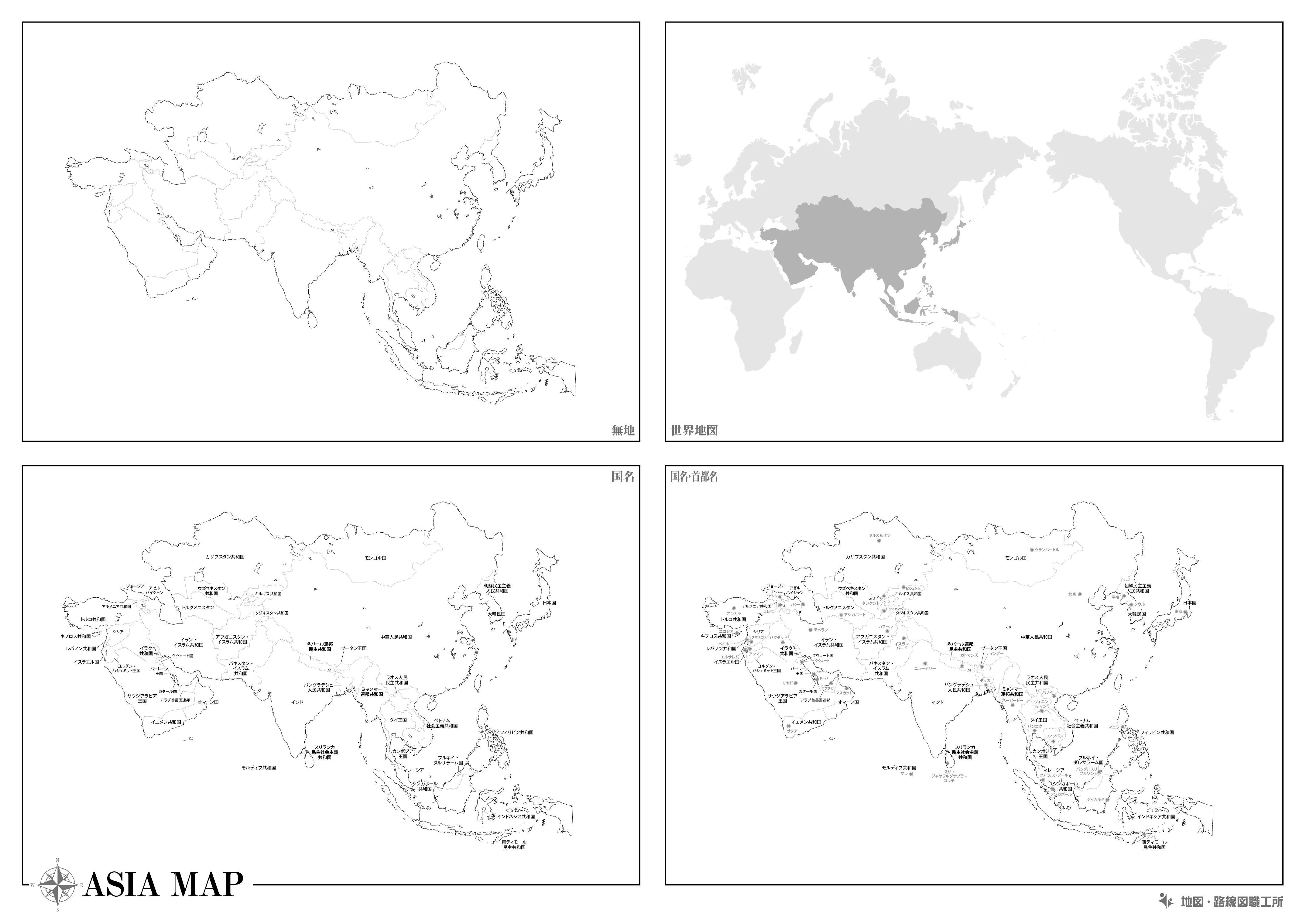

北九州工業地帯

※北九州工業地帯及びその周辺(九州北部)の工業都市

※大分・佐世保・長崎は北九州工業地帯に含みません

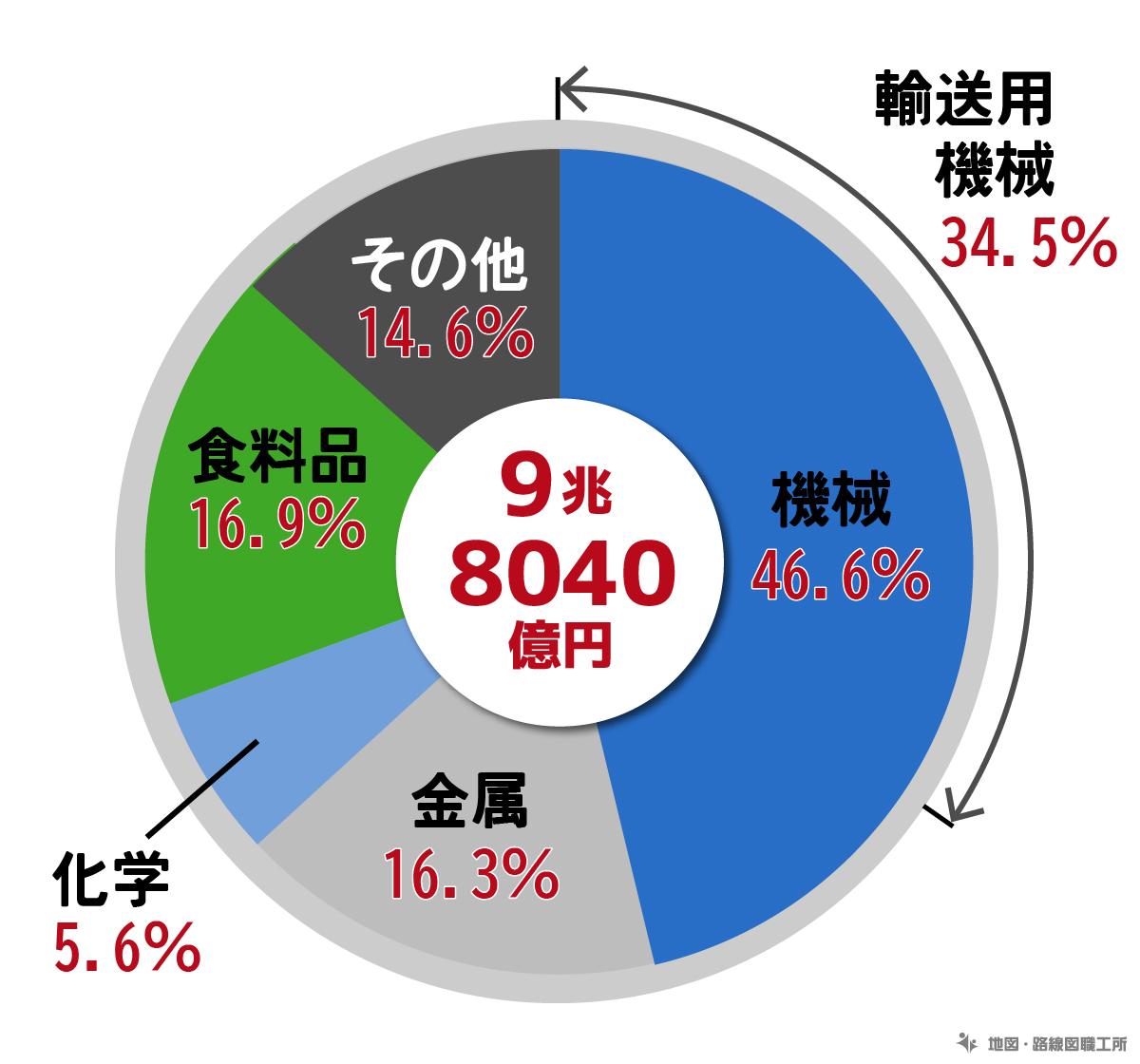

北九州工業地帯 出荷額の内訳

北九州工業地帯 工業出荷額の内訳

出荷額では大きく減少していますが、北九州工業地帯の工業別出荷額の比率は、金属は他の工業地帯、工業地域に比べまだまだ多くなっています。金属が比較的多い割に化学が少ないのが特徴です。

中京工業地帯

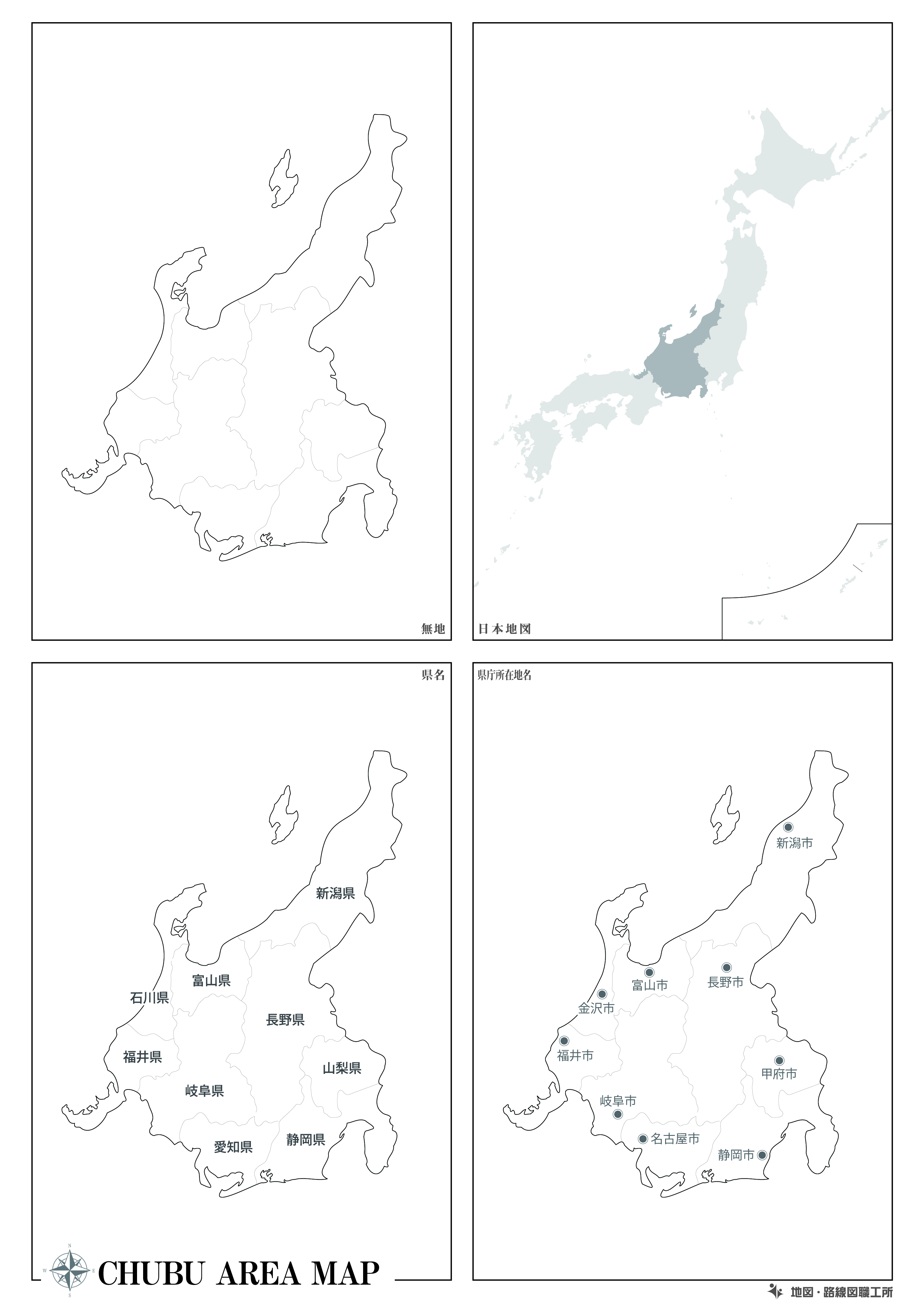

現在、日本で最大の工業出荷額を誇るのが中京工業地帯です。名前と場所が一致しづらい(名前の由来には諸説ありますが、東京と京都の中間と教える教師が多いようです)ですが、愛知県を中心に三重県、岐阜県にまで広がる工業地帯です。

- トヨタ自動車の豊田市が含まれる工業地帯なので絶対に覚えよう!

古くから綿織物・陶磁器の生産がさかんで、現在でも瀬戸・多治見の陶磁器(現在ではファインセラミックの生産で有名)、一宮の毛織物などが工業都市として有名(陶磁器、せんい品出荷額も日本一)です。また、忘れてはならないのが、愛知県東海市の鉄鋼業です(東海市という非常に紛らわしい名称ですが、静岡県ではなく愛知県にあります)。場所がわからない人は地図帳で確認してください。知多半島付け根の太平洋側に面した都市です。ここで作られた鉄製品は県内の自動車メーカーに多くが供給されています。

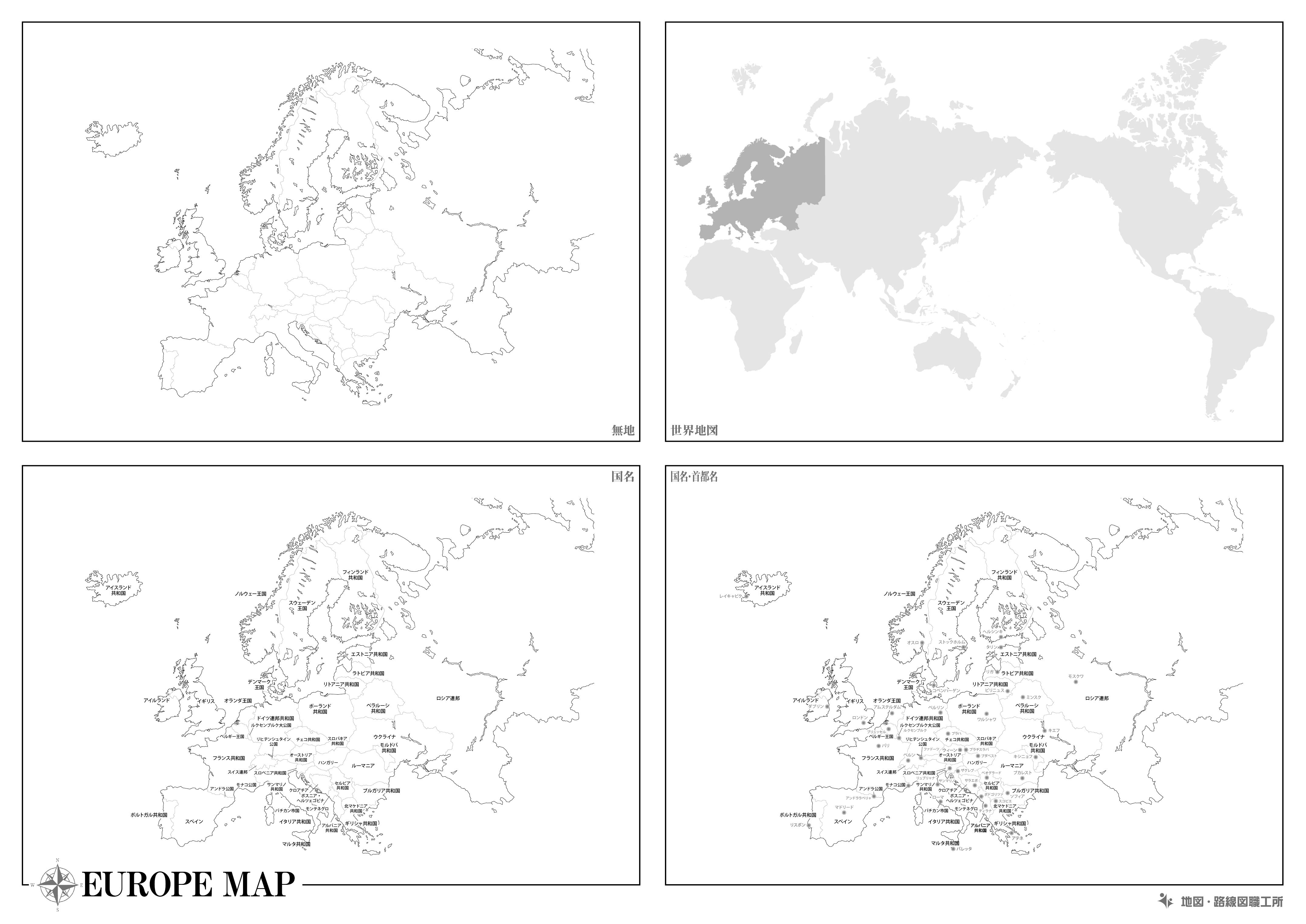

中京工業地帯

もちろん自動車出荷額(輸送用機器)日本一の愛知県ですが、実は鉄鋼業の出荷額も日本一なのです。加えて、三重県四日市市では石油化学工業(復習:四日市ぜんそく)も盛んで、工業出荷額第2位の阪神工業地帯の倍近い額で引き離す、圧倒的日本一の工業地帯になっているのです。三菱重工が立地することから(ゼロ戦の開発と生産も行われていた)、現在でも航空部品の生産が行われている愛知県小牧市では、40年ぶりに国産航空機の開発が進められ、さらなる工業地帯としてさらなる発展が期待されましたが、技術的問題、また新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客機需要の減少から、開発は断念されました。

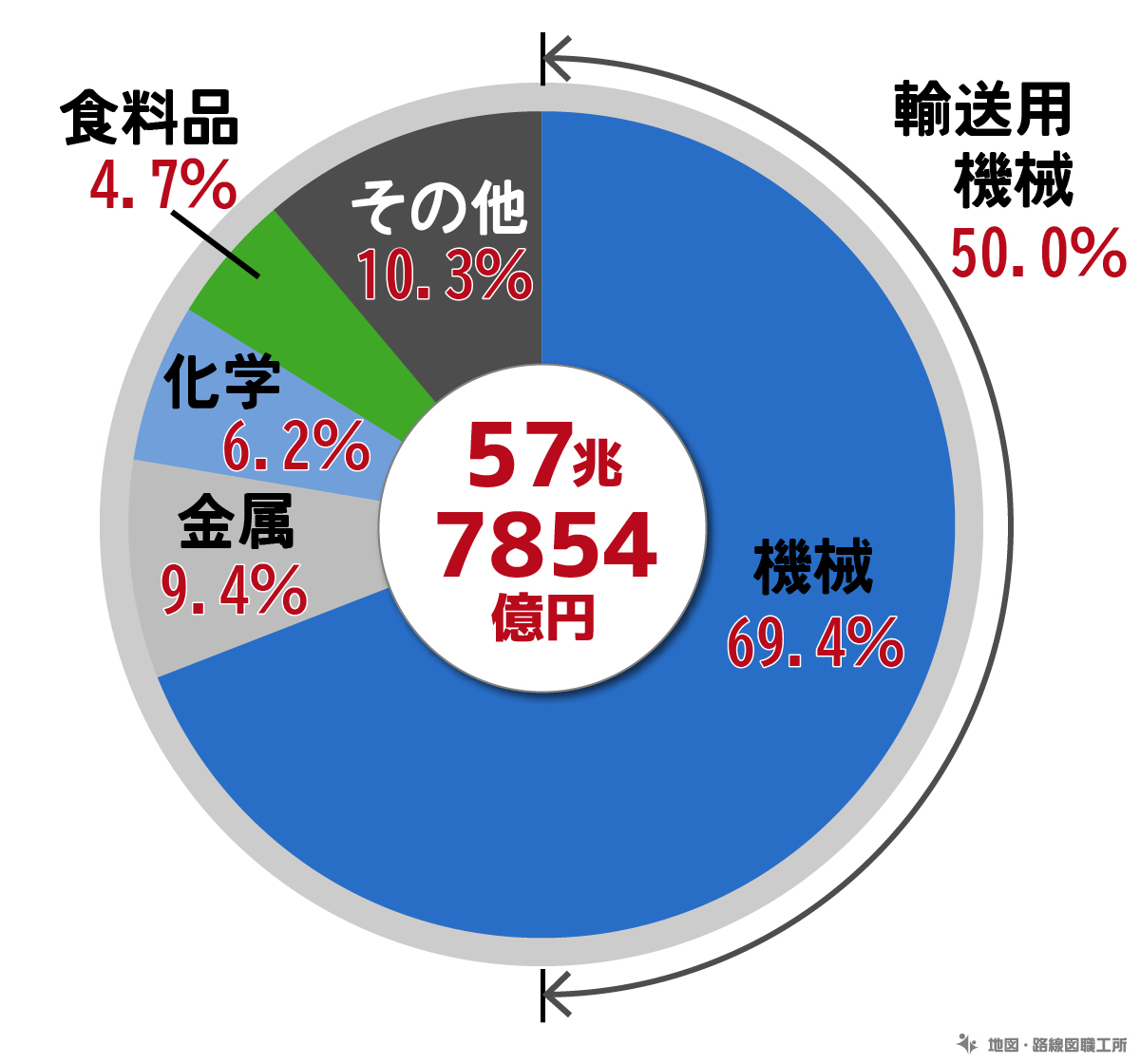

中京工業地帯 出荷額の内訳

中京工業地帯は愛知県、三重県に広がる日本第1位の工場地帯です。愛知県の自動車産業を中心に、日本の工業を支えています。機械類だけで6割を超えているのは中京工業地帯だけです。

中京工業地帯 工業出荷額の内訳

- 車は機械に含まれていることを忘れないこと!

阪神工業地帯

阪神工業地帯は大阪府を中心に兵庫県、和歌山県の一部にまたがる、中京工業地帯に次いで日本第2位の工業地帯です。江戸時代から大阪は「天下の台所」とよばれるほど商業が発達しており、明治時代に大阪紡績所が設立されました。それをきっかけとして民間紡績所が相次いで開業し、大阪は綿工業の都市となり「東洋のマンチェスター」と呼ばれるようになり、戦前までは日本一の工業地帯でした。阪神工業地帯は、従業員数が300人未満の中小工場が多いのが特徴で、その中からパナソニックやシャープといった家電メーカーも誕生しました。

阪神工業地帯

沿岸部には中小工場に向けた鉄鋼業も盛んで、堺市は鉄鋼業と共に石油化学工業も盛んです。その為、機械・化学・鉄鋼の出荷額に大きな偏りがなく、まんべんなく生産されています。特筆すべき点と言えば、機械産業に占める輸送用機械の比率が少ないことです。

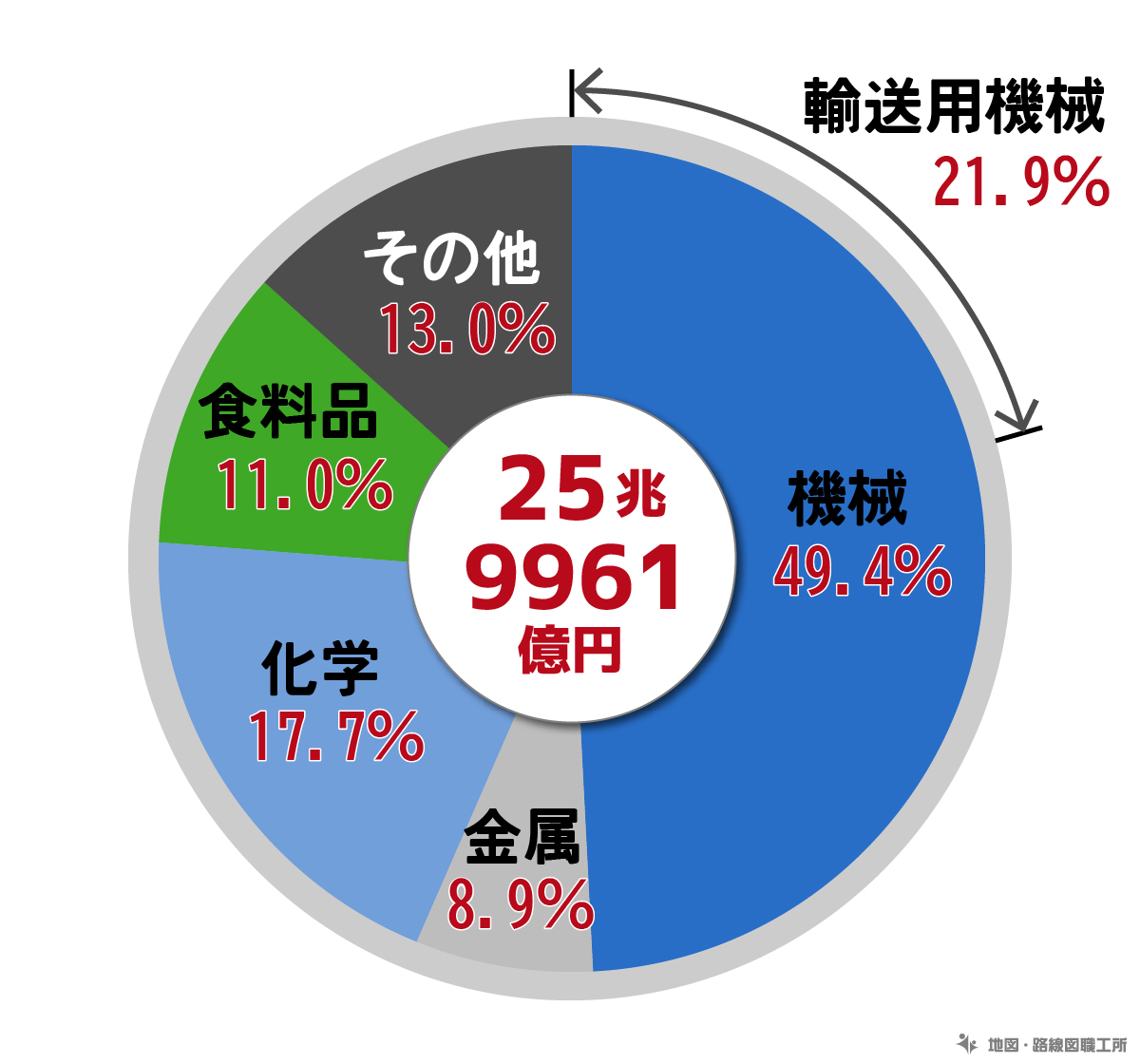

阪神工業地帯 出荷額の内訳

阪神工業地帯 工業出荷額の内訳

これといった特徴がないため、出荷額のグラフ選択問題が出題された場合、後回しにしてください。また、次回学習する瀬戸内工業地域と比率、合計出荷額が非常に似ています。しかし、現時点では阪神工業地帯が瀬戸内工業地域をやや上回っています。親切に輸送用機械の比率が入っている場合、少ない方が阪神工業地帯です。

京浜工業地帯

その名の通り、東京と神奈川県横浜市にまたがる工業地帯(現在は神奈川県・東京都の内陸部までを含む)です。日本有数の大都市間に存在する工業地帯です。明治~大正時代にセメント王こと、浅野総一郎による沿岸部の埋め立てにより誕生しました。鶴見付近の工場が立ち並ぶ一角に、浅野という地名が今でも残っています。

横浜という巨大港を抱えることから、原料の輸入、製品の輸出に有利であり、戦後沿岸部には重化学工業の工場が立ち並び、1980年代まで日本一の出荷額を誇っていましたが、近年は順位を落とし、5位にとどまっています。これは産業の空洞化、また土地価格が高騰したことから、沿岸部の工場の閉鎖、郊外への移転が進んだことによります。工場跡地にはタワーマンションと呼ばれる高層住宅や、娯楽施設に転用されています。それでも、東京と横浜のちょうど中間に位置する川崎市沿岸部には鉄鋼、石油化学工場(石油化学コンビナート)が立ち並び、工業都市としての景観を維持しており、近年では夜景スポットとしても売り出されています。

製油所からはタンク列車が関東内陸部・甲信地方へ発車しています。また情報の集積地として、東京には出版社が集まることから印刷業が盛んでしたが、2002年以降、印刷業は統計データに反映されなくなったことで、出荷額が大きく減っているという事情もあります。もっとも、近年ではインターネットの普及で出版業時代も以前に比べると大きく減少しています。そのため、同じく関東地方に位置する関東内陸工業地域に出荷額を抜かされています。

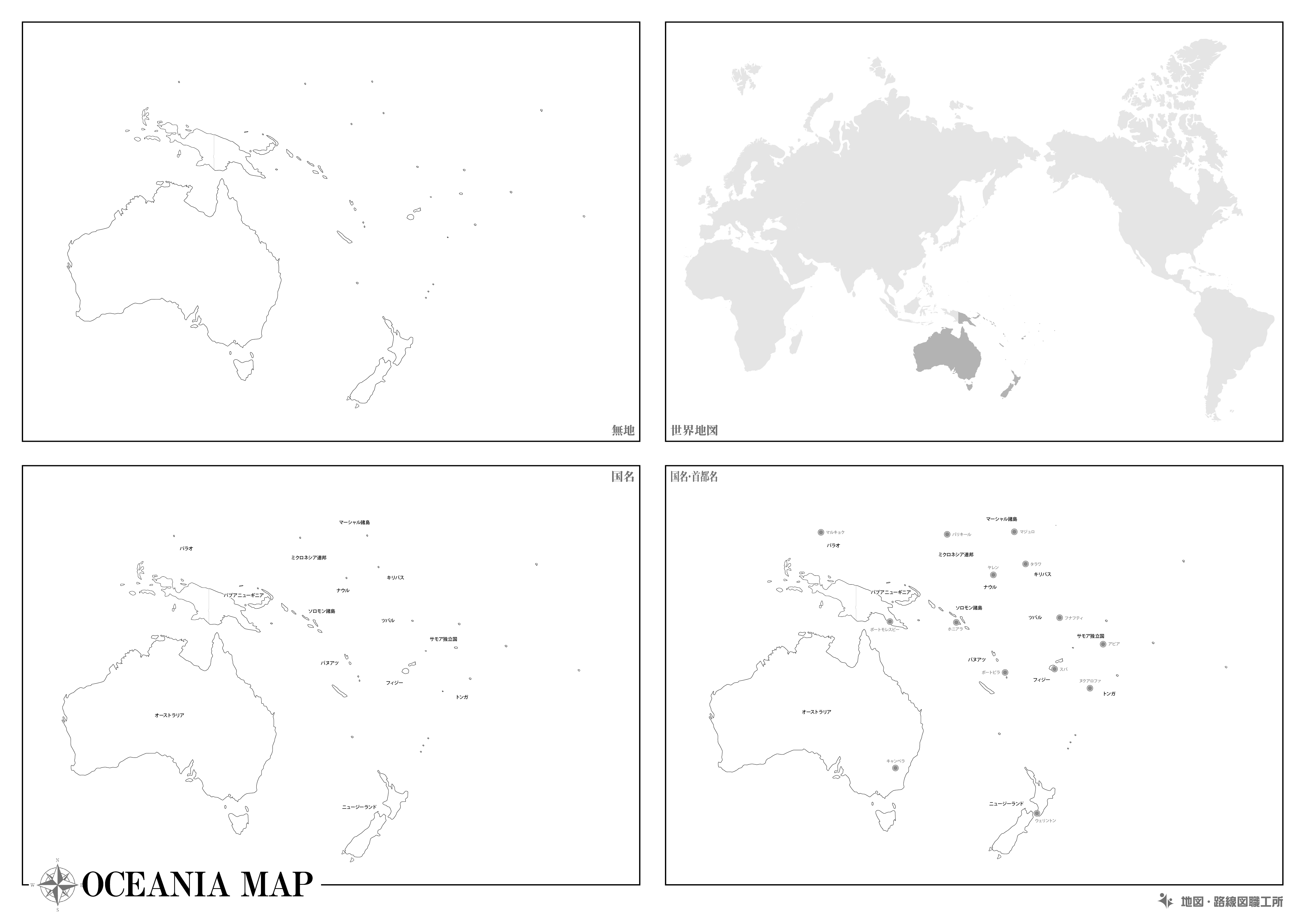

京浜工業地帯 工業出荷額の内訳

京浜工業地帯 工業出荷額の内訳

機械が半数近くを占めていることは他と同じですが、川崎の石油コンビナートが影響して、化学の比率が金属より多くなっています。見た目上は、科学と金属が北九州工業地帯の逆と覚えましょう。

京浜工業地帯

関連問題プリント 工業地帯と工業地域

まとめ

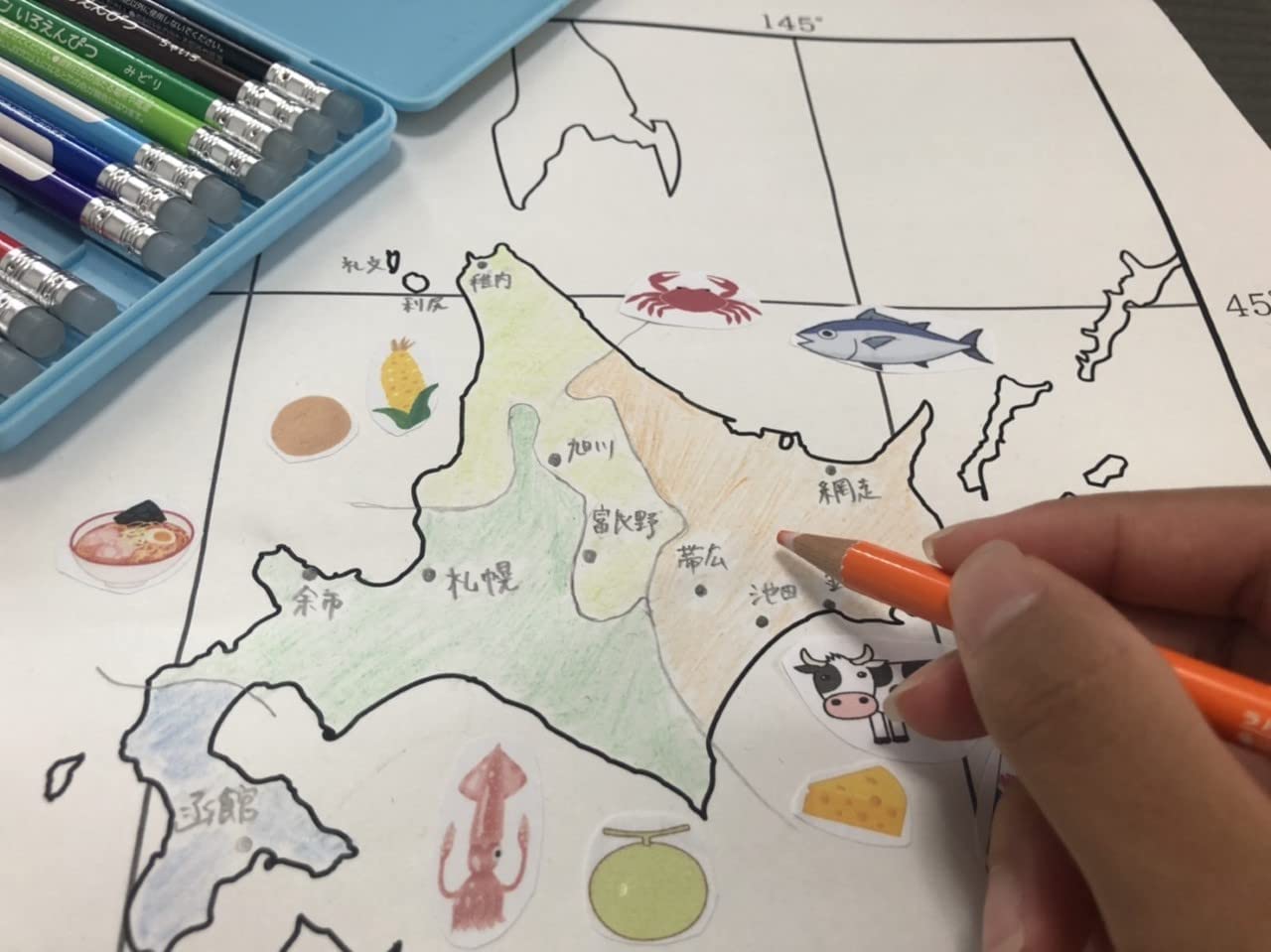

まずは4大工業地帯の特徴と、主要な都市と工業の種類を覚えましょう。名前だけを覚えるだけではなく、その工業都市の発達の歴史と一緒に頭に入れると、定着度が上がります。しかし、読むだけではなかなか頭に入ってきませんので、自分で地図を描き、その中に都市と工業をカラフルに書き入れてゆきましょう。そして、気づいたことがあれば、是非書き出してみてください。特に沿岸部ではどのような工業が盛んで、逆に内陸部ではどのような工業が盛んでしょうか?

次回からは、沿岸部だけではなく、内陸部にも位置する工業地域が登場します。この特徴をつかめれば、各工業地帯、工業地域の特徴もより簡単につかむことが出来るでしょう。

この章の関連問題

下記にてこの章の関連問題もご用意しました。

何度も解いて知識を体に染み込ませましょう。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

第21章の問題まとめ

Yotube動画で第21章『四大工業地帯の特徴』の問題を解いてみましょう!全50問です。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)

国土の広がりと国際問題

国土の広がりと国際問題 日本の今と昔の地方区分

日本の今と昔の地方区分 昔と今の都道府県

昔と今の都道府県 日本を取り巻くプレートと火山

日本を取り巻くプレートと火山 日本の山地・山脈・盆地・海岸

日本の山地・山脈・盆地・海岸