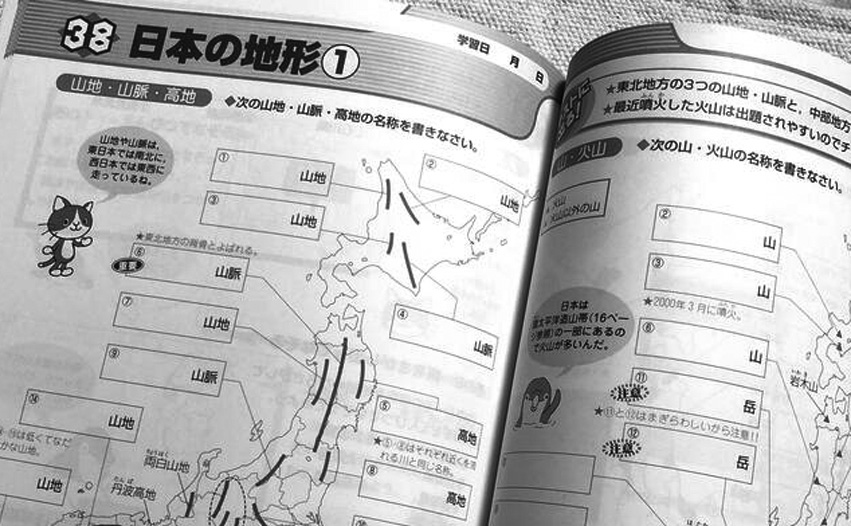

「噴火口・噴気口」の地図記号の由来・意味を写真を地形図などで解説していきます。地図記号の一覧プリントやテスト問題をダウンロードできるページ、地図記号の覚え方ページなど関連記事もたくさん公開してますので、下記よりご覧ください。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

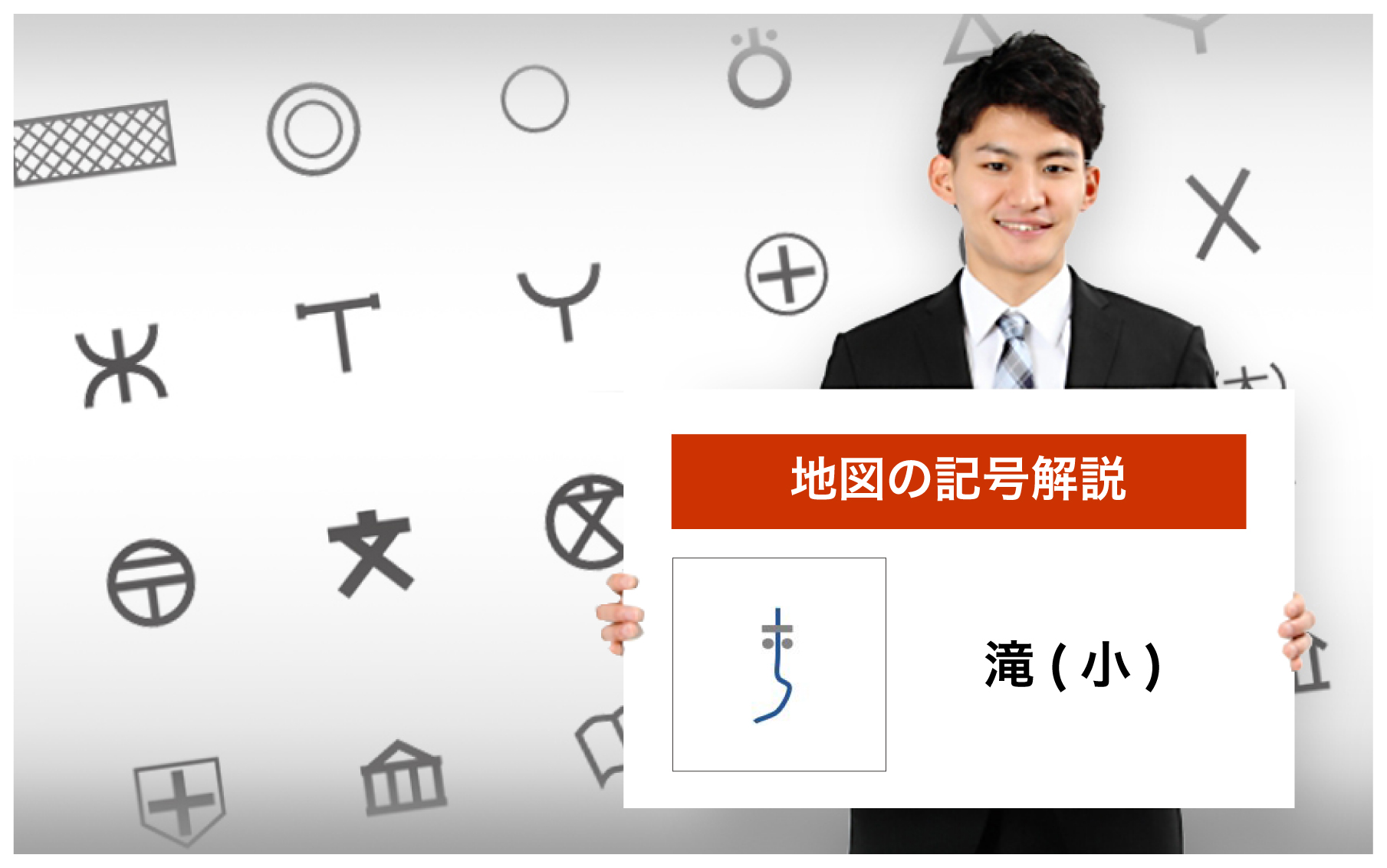

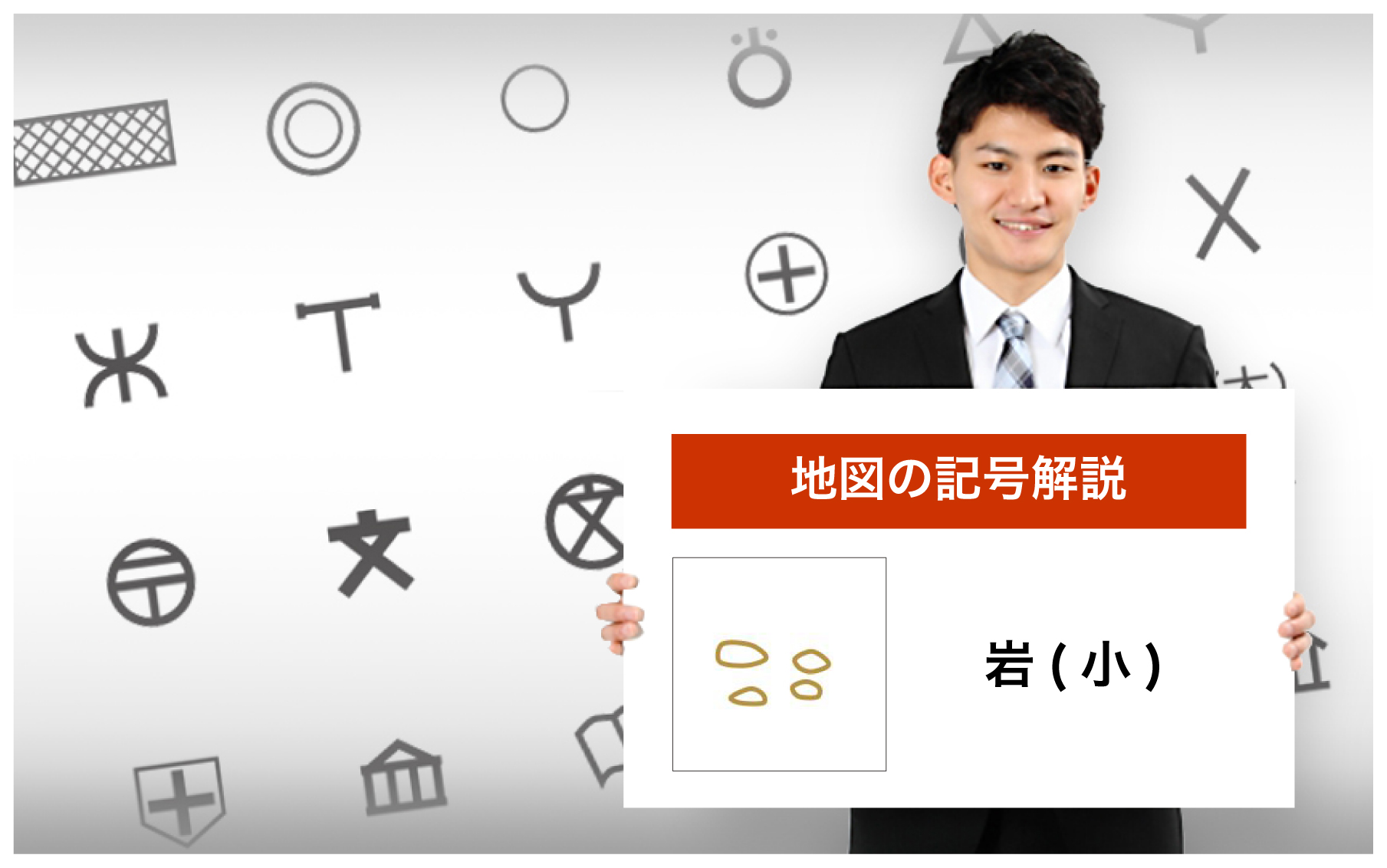

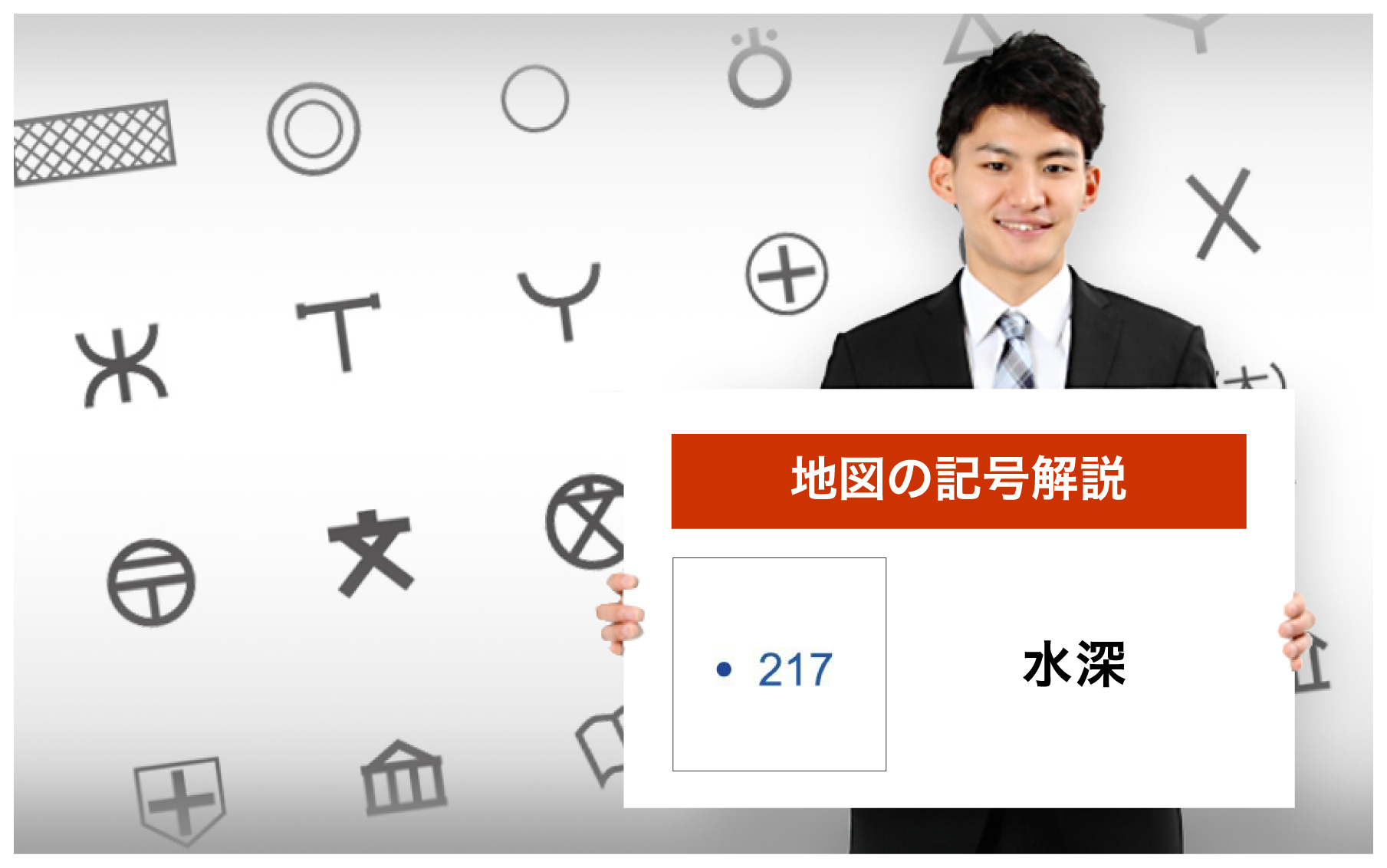

「噴火口・噴気口」の地図記号の由来・意味

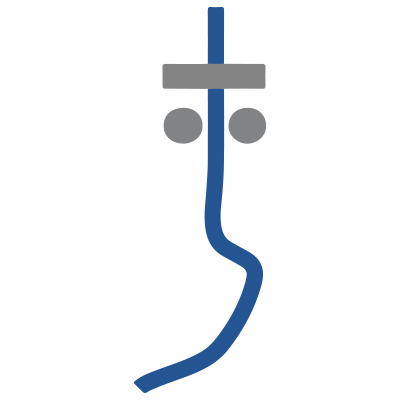

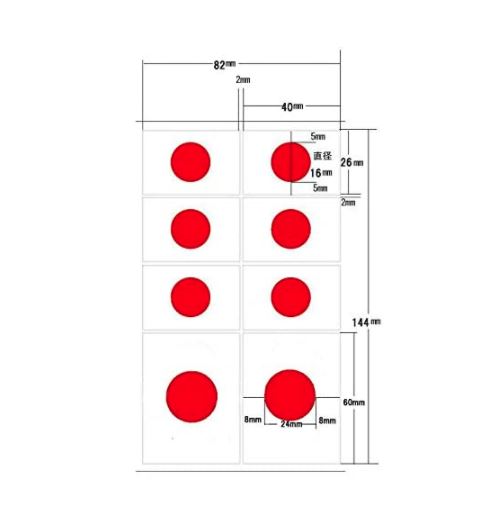

噴火口・噴気口の地図記号で表しているのは、噴火や噴気をしている場所になります。また、数年間休止していても噴火や噴気が起こると予想される場所にもこの記号を用います。ちなみに噴火口と噴気口の違いは曖昧なようです。ガスのみを噴出する穴は噴気口と一般的にイメージしますが、実際は、ガスのみであっても直径数メートルほどになると噴火口と呼んでることも多いことから地図記号の明確な区分はなされていないのではないでしょうか。

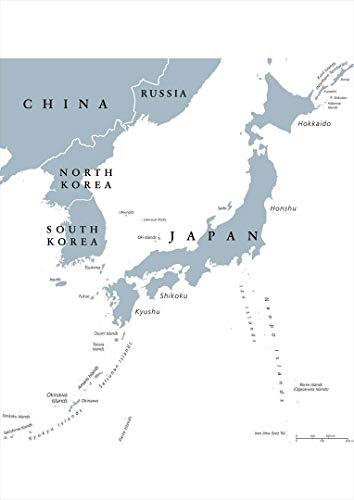

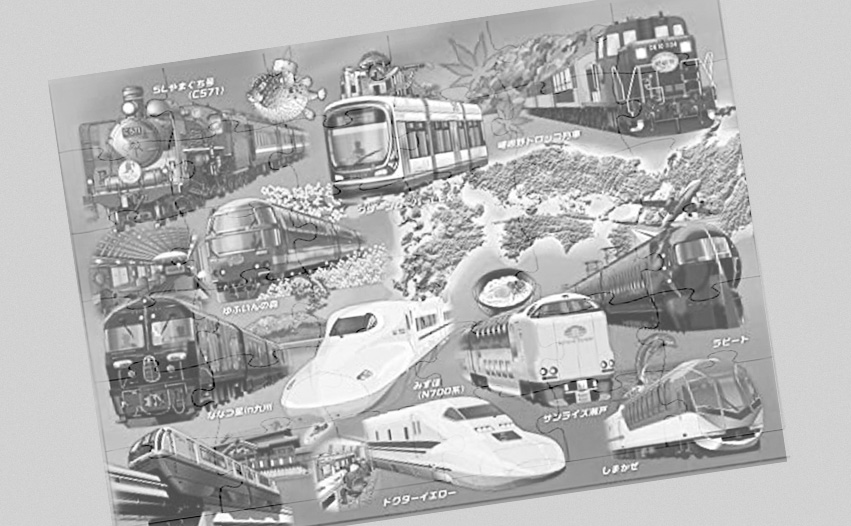

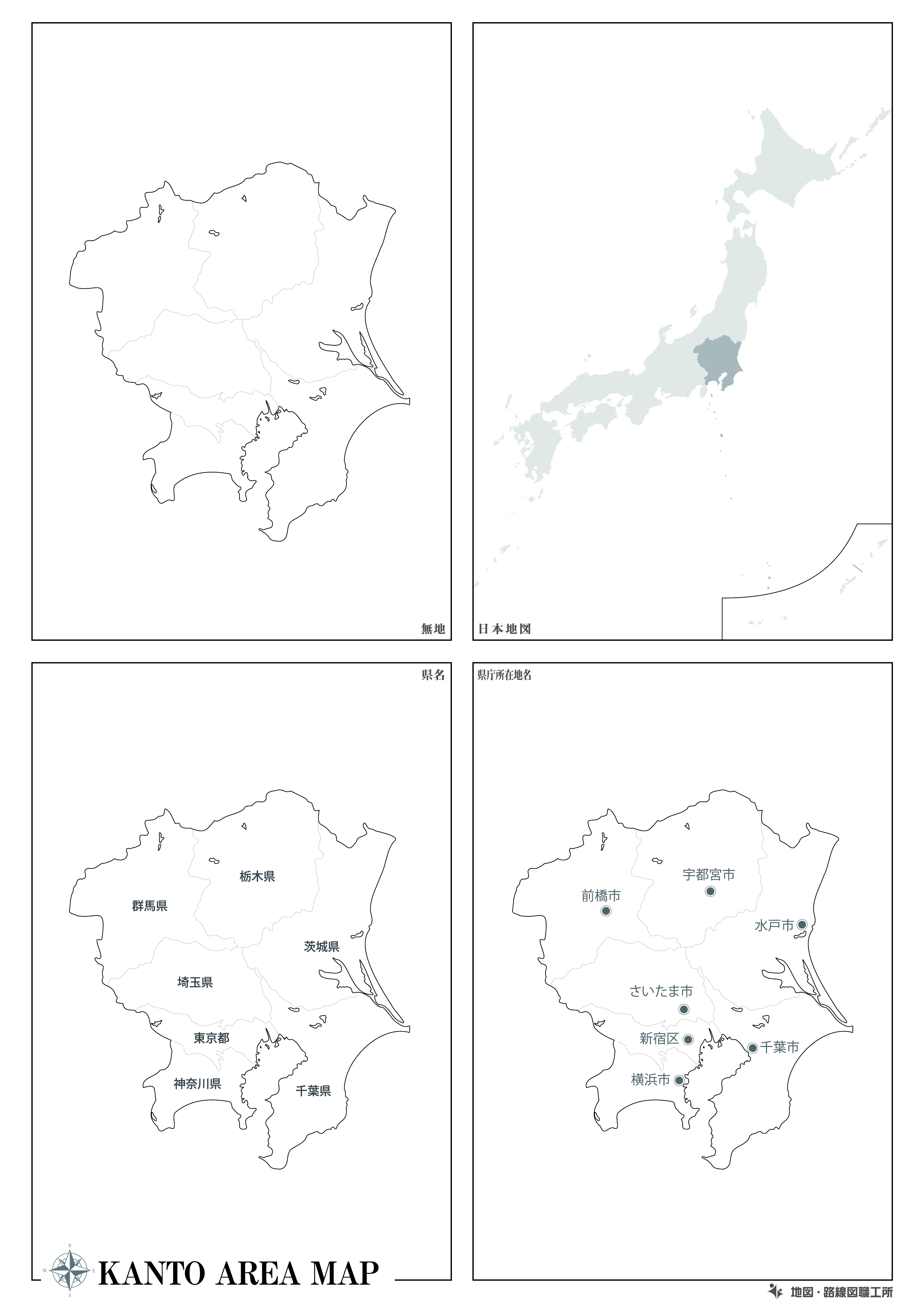

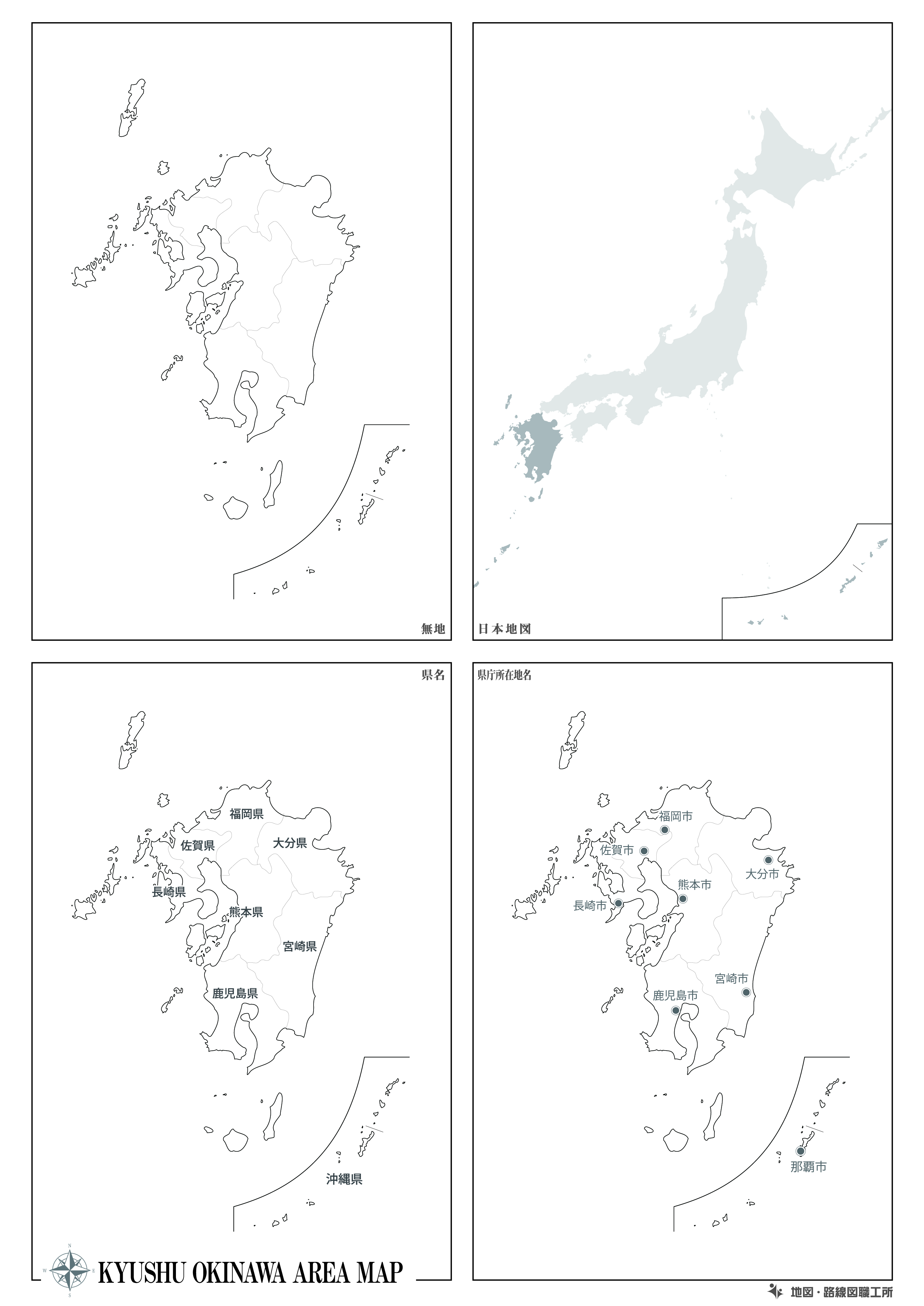

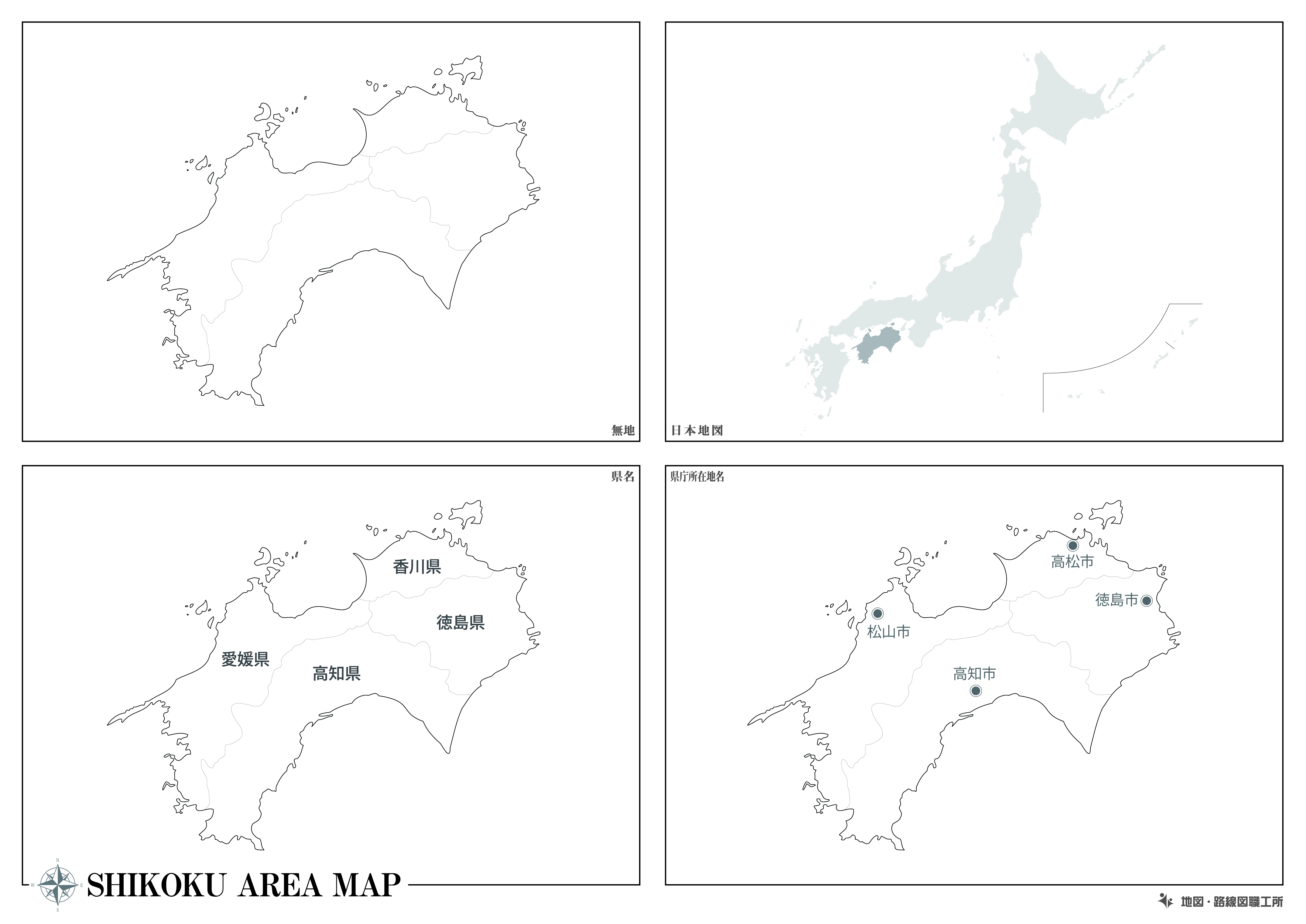

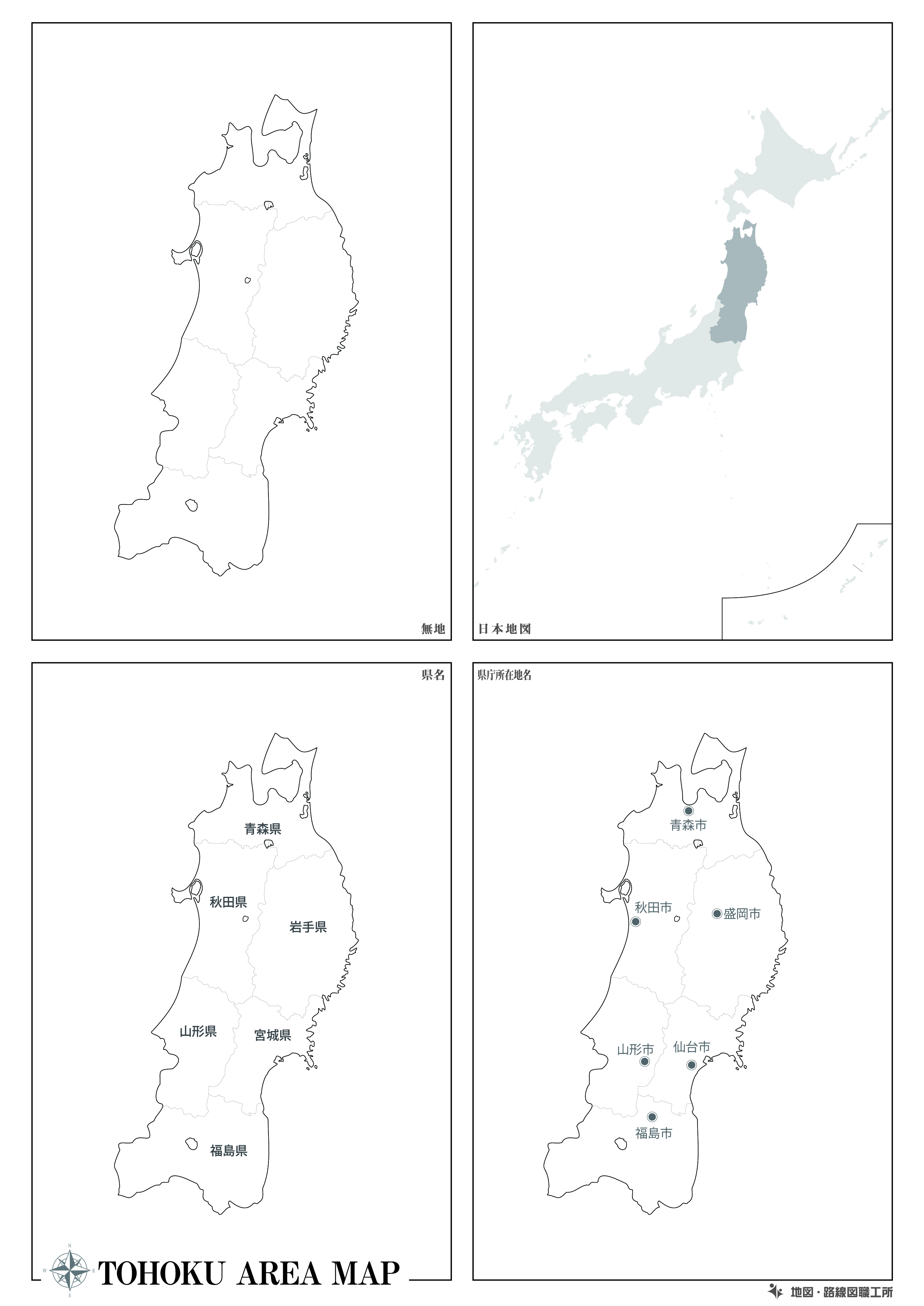

さて、ここからは有名どころの噴火口の地図記号を見てみましょう!国内のランクA火山は13あります。そのうちの3つを見ていきましょう!

【ランクA 火山】

十勝岳(北海道)、樽前山(北海道)、有珠山(北海道)、北海道駒ヶ岳(北海道)、浅間山(群馬県・長野県)、伊豆大島(東京都)、三宅島(東京都)、伊豆鳥島(東京都)、阿蘇山(熊本県)、雲仙岳(長崎県)、桜島(鹿児島県)、硫黄島(鹿児島県)、諏訪之瀬島(鹿児島県)

まずは、過去に何度も噴火を繰り返している長野県と群馬県との境にある

浅間山。頂上にありますね。

浅間山の噴火口・噴気口記号 ※国土地理院ウェブサイトより

続いて、カルデラを伴う大型の複成火山、熊本の阿蘇山。こちらも頂上付近に噴火口の地図記号が存在してますね。

阿蘇山の噴火口の地図記号 ※国土地理院ウェブサイトより

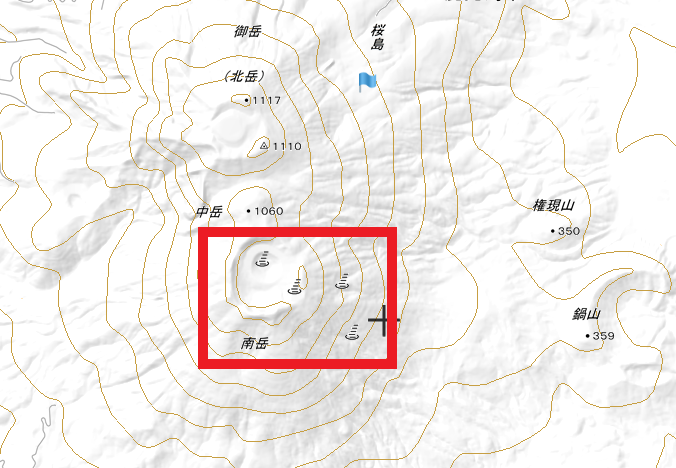

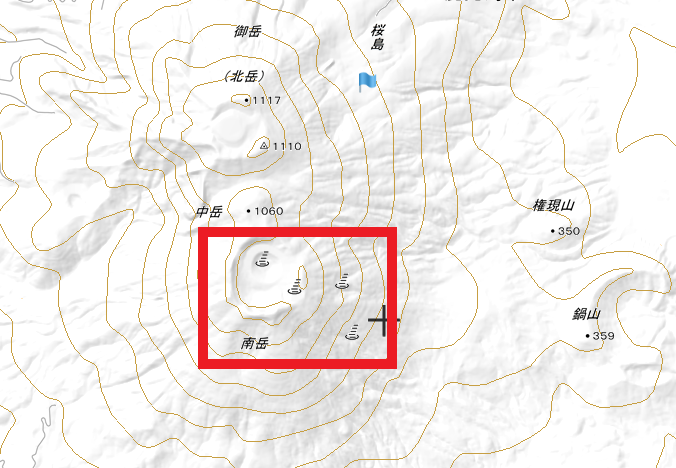

最後は、鹿児島の桜島。噴火口がたくさんあるようですね。地図記号がいっぱいです。

桜島の噴火口の地図記号 ※国土地理院ウェブサイトより

由来ですが、これはなんとなくわかりますよね。火口から立ち上がる煙ですね。なぜ、横線5本を並べるのか…ひとひねり足りませんね。もう少し噴火口の雰囲気を作れると思うのですが…。類似の記号としては、煙突記号。こちらは横線3本ですね。

そして、温泉なんかは、縦にひらひらと湯気をイメージです。

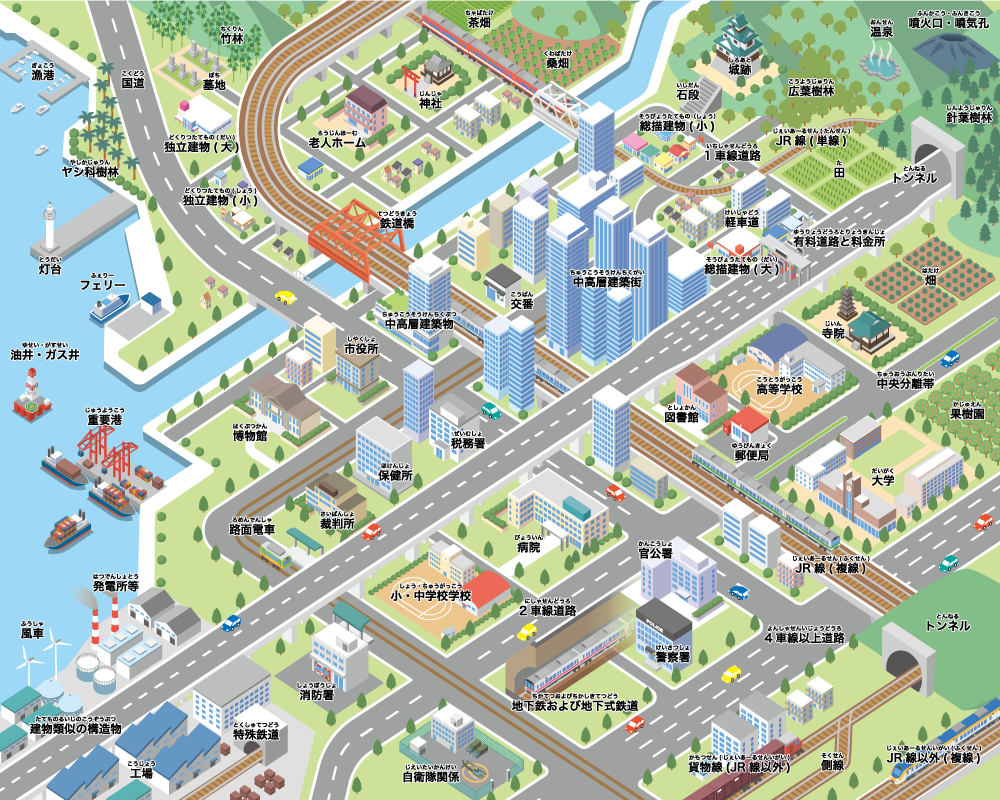

地図記号のWEB版クイズを作成しました。カーソルを地図記号名に合わせると地図記号と記号の由来がポップアップ表示されます。地図記号を地図上の情報でビジュアル的に覚えることは、視覚的な手段が理解を助け知識定着を助けます。是非ご利用くださいませ。

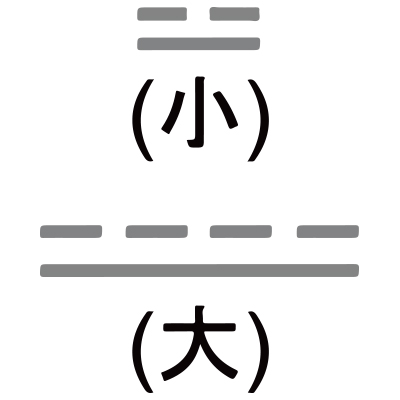

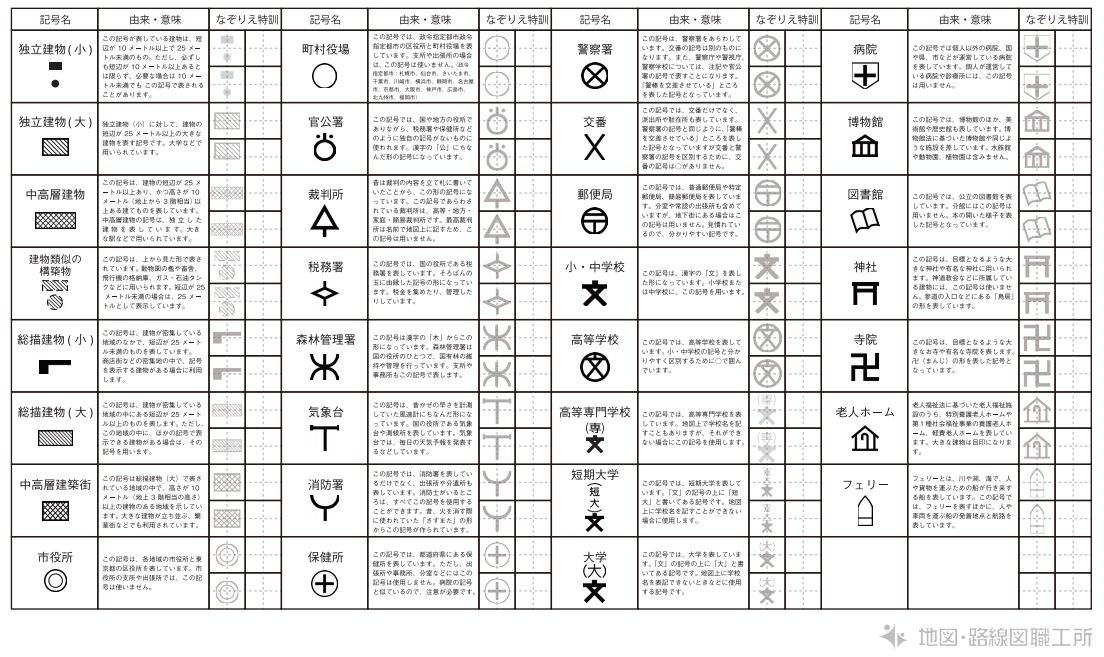

独立建物(小)

どくりつたてもの(しょう)

chizukigou_dokuritutatemono-shou.png

短辺が10メートル以上で25メートル未満の建物。ただし、必ずしも短辺が10メートル以上あるとは限らず、必要な場合は10メートル未満でもこの記号で表されることがあります。

独立建物(大)

どくりつたてもの(だい)

chizukigou_dokuritutatemono-dai.png

独立建物(小)に対して、建物の短辺が25メートル以上の大きな建物を表す記号です。大学などで用いられています。

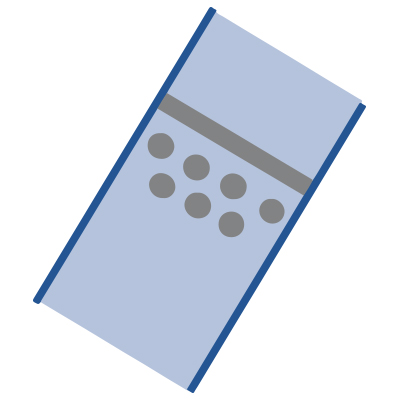

中高層建物

ちゅうこうそうたてもの

chizukigou_chukosotatemono.png

建物の短辺が25メートル以上あり、かつ高さが10メートル(地上から3階相当)以上ある建てものを表しています。中高層建物の記号は、独立した建物を表しています。大きな駅などで用いられています。

建物類似の構造物

たてものるいじのこうぞうぶつ

chizukigou_tatemonoruiji.png

上から見た形で表されています。動物園の檻や畜舎、飛行機の格納庫、ガス・石油タンクなどに用いられます。短辺が25メートル未満の場合は、25メートルとして表示しています。

総描建物(小)

そうびょうたてもの(しょう)

chizukigou_soubyou-shou.png

建物が密集している地域のなかで、短辺が25メートル未満のものを表しています。商店街などの密集地の中で、記号を表示する建物がある場合に利用します。

総描建物(大)

そうびょうたてもの(だい)

chizukigou_soubyou-dai.png

建物が密集している地域の中にある短辺が25メートル以上のものを表します。ただし、この地域の中に、ほかの記号で表示できる建物がある場合は、その記号を用います。

中高層建築街

ちゅうこうそうけんちくがい

chizukigou_chukosoukenchikugai.png

この記号は総描建物(大)で表されている地域の中で、高さが10メートル(地上3階相当の高さ)以上の建物のある地域を示しています。大きな建物が立ち並ぶ、繁華街などでも利用されています。

市役所

しやくしょ

chizukigou_siyakusho.png

各地域の市役所と東京都の区役所を表しています。市役所の支所や出張所では、この記号は使いません。

官公署

かんこうしょ

chizukigou_kankousho.png

国や地方の役所でありながら、税務署や保健所などのように独自の記号がないものに使われます。漢字の「公」にちなんだ形の記号になっています。

裁判所

さいばんしょ

chizukigou_saibansho.png

昔は裁判の内容を立て札に書いていたことから、この形の記号になっています。この記号で表されている裁判所は、高等・地方・家庭・簡易裁判所です。最高裁判所は名前で地図上に記すため、この記号は用いません。

税務署

ぜいむしょ

chizukigou_zeimusho.png

国の役所である税務署を表しています。そろばんの玉に由縁した記号の形になっています。税金を集めたり、管理したりしています。

消防署

しょうぼうしょ

chizukigou_shoubousho.png

消防署を表しているだけでなく、出張所や分遣所も表しています。消防士がいるところは、すべてこの記号を使用することができます。昔、火を消す際に使われていた「さすまた」の形からこの記号が作られています。

保健所

ほけんじょ

chizukigou_hokenjyo.png

都道府県にある保健所を表しています。ただし、出張所や事務所、分室などにはこの記号は使用しません。病院の記号と似ているので、注意が必要です。

警察署

けいさつしょ

chizukigou_keisatusho.png

警察署を表しています。交番の記号は別のものになります。また、警察庁や警視庁、警察学校については、注記や官公署の記号で表すことになります。「警棒を交差させている」ところを表した記号となっています。

交番

こうばん

chizukigou_kouban.png

交番だけでなく、派出所や駐在所も表しています。警察署の記号と同じように、「警棒を交差させている」ところを表した記号となっていますが交番と警察署の記号を区別するために、交番の記号は○がありません。

郵便局

ゆうびんきょく

chizukigou_yubinkyoku.png

普通郵便局や特定郵便局、簡易郵便局を表しています。分室や常設の出張所も含めていますが、地下街にある場合はこの記号は用いません。見慣れているので、分かりやすい記号です。

小・中学校

しょう・ちゅうがっこう

chizukigou_shou-chugakkou.png

漢字の「文」を表した形になっています。小学校または中学校に、この記号を用います。

高等学校

こうとうがっこう

chizukigou_koukou.png

高等学校を表しています。小・中学校の記号と分かりやすく区別するために○で囲んでいます。

大学

だいがく

chizukigou_daigaku.png

大学を表しています。「文」の記号の上に「大」と書いてある記号です。地図上に学校名を表記できないときなどに使用する記号です。

病院

びょういん

chizukigou_byouin.png

個人以外の病院、国や県、市などが運営している病院を表しています。個人が運営している病院や診療所には、この記号は用いません。

博物館

はくぶつかん

chizukigou_akubutukan.png

博物館のほか、美術館や歴史館も表しています。博物館法に基づいた博物館や同じような施設を指しています。水族館や動物園、植物園は含みません。

図書館

としょかん

chizukigou_toshokan.png

公立の図書館を表しています。分館にはこの記号は用いません。本の開いた様子を表した記号となっています。

神社

じんじゃ

chizukigou_jinjya.png

目標となるような大きな神社や有名な神社に用いられます。神道教会などに所属している建物には、この記号は使いません。参道の入口などにある「鳥居」の形を表しています。

寺院

じいん

chizukigou_jiin.png

目標となるような大きなお寺や有名な寺院を表します。卍(まんじ)の形を表した記号となっています。

老人ホーム

ろうじんほーむ

chizukigou_roujin-home.png

老人福祉法に基づいた老人福祉施設のうち、特別養護老人ホームや第1種社会福祉事業の養護老人ホーム、軽費老人ホームを表しています。大きな建物は目印になります。

フェリー

ふぇりー

chizukigou_fery.png

川や湖、海で、人や貨物を運ぶための船が行き来する船を表しています。この記号では、フェリーを表すほかに、人や車両を運ぶ船の発着地点と航路を表しています。

田

た

chizukigou_ta.png

水田を表しています。栽培している作物は、稲、蓮(はす)、い草、わさび、せりなどです。稲を刈り取ったあとの水田の様子を記号にしています。

畑

はたけ

chizukigou_hatake.png

陸稲(おかぼ)、野菜、芝、パイナップル、牧草などを栽培している畑を表しています。植物が芽吹く時の「二葉」(ふたば)の形に由来した形の記号になっています。

桑畑

くわばたけ

chizukigou_kuwabatake.png

桑を栽培している畑を表しています。桑の葉は、蚕の幼虫のえさとなります。桑の木を横から見た形に由来した記号です。

茶畑

ちゃばたけ

chizukigou_chabatake.png

お茶の葉を栽培している畑を表しています。お茶の実を半分に切ると、三つに分かれたような形になっているので、その形に由来した記号となっています。

果樹園

かじゅえん

chizukigou_kajyuen.png

果物を栽培している土地を表しています。りんごやみかん、ぶどう、梨、栗などの果樹を指します。りんごや梨を表した形となっています。

広葉樹林

こうようじゅりん

chizukigou_kouyoujyurin.png

幅の広い広葉樹が隙間無く生えている場所を表しています。基本的には、木の高さは2メートル以上としていますが、2メートルより低くても植林している場所はこの記号で表すことができます。広葉樹を横から見た形に由来した記号となっています。

針葉樹林

しんようじゅりん

chizukigou_sinyoujyurin.png

松や杉などの針葉樹が隙間無く生えている場所を表しています。基本的には、気の高さは2メートル以上としていますが、苗木を植えたところでは2メートル未満でもこの記号を使用します。記号の形は、杉の木を横から見た形に由来しています。

竹林

ちくりん

chizukigou_chikurin.png

竹が隙間無く生えている場所を表した記号です。「竹が生えている様子とその影」に由来した形の記号となっています。

ヤシ科樹林

やしかじゅりん

chizukigou_yasika-jyurin.png

大型の熱帯植物が生えている場所を表しています。ヤシ科植物や大型のシダ植物、タコノキ、ガジュマルなどを指します。記号の形はヤシの木を横から見た様子に由来しています。

4車線以上道路

よんしゃせんいじょうどうろ

chizukigou_4shasen.png

道路の幅が13メートル以上あり、25メートル未満の道路を表しています。地図上では、1ミリメートルの幅に記号化した記号道路で示します。

2車線道路

にしゃせんどうろ

chizukigou_2shasen.png

道路の幅が5.5メートル以上あり、13メートル未満の道路を表しています。地図上では、0.8ミリメートルに記号化して示します。

1車線道路

いちしゃせんどうろ

chizukigou_1shasen.png

道路の幅が、3メートル以上5.5メートル未満の道路です。地図上では4ミリメートルの幅の記号になります。

軽車道

けいしゃどう

chizukigou_keishadou.png

道路の幅が、1.5メートル以上3メートル未満です。地図上で、表示の必要性が低い場合は表示しないこともある道路です。

国道

こくどう

chizukigou_kokudou.png

道路法という法律で決められている道路(高速自動車道、都市高速道路、一般国道)を表している記号です。一般の道路と区別しやすいように、茶色のアミ点で地図上に描かれます。

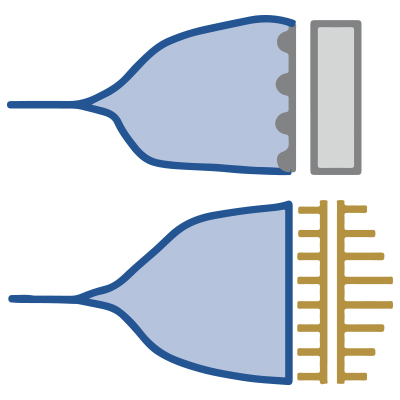

有料道路と料金所

ゆうりょうどうろとりょうきんじょ

chizukigou_yuryoudouro.png

道路を使用する時に、通行料を払う必要がある道路を表します。料金所の記号もあり、料金を支払う施設がある場所を示しています。

分離帯

ぶんりたい

chizukigou_bunritai.png

分離帯とは、上下線を隔てる構造物のことです。この記号では幅が20メートル以下のものを表しています。幅が20メートルより広い分離帯は、上下線を別の道路として表します。

トンネル

とんねる

chizukigou_tonnel.png

地下を通る道路を表しています。複数の道路があり、近くに複数のトンネルがある場合もそれぞれこの記号で表示します。

石段

いしだん

chizukigou_ishidan.png

傾斜地に作られた階段を表しています。大きなものや目標になりやすいものなどにこの記号が利用されています。

JR線(単線)

じぇいあーるせん(たんせん)

chizukigou_jr-tansen.png

JR線の単線区間を表しています。他の私鉄の場合は違う記号になります。駅と駅の間で複線になる区間がある場合でも、単線のこの記号を利用します。

JR線(複線)

じぇいあーるせん(ふくせん)

chizukigou_jr-fukusen.png

JR線の複線以上の区間を表しています。複線とは、線路が上下線で別になっていて、平行してあることです。駅の途中から複線になる場合は、単線の記号で表します。

JR線以外(複線)

じぇいあーるせんいがい(ふくせん)

chizukigou_jrigai-fukusen.png

JR線以外の民間会社などが経営している鉄道の複線の区間を表しています。複線とは、上下線の線路が平行してあることです。駅と駅の間から複線になる場合は、単線の記号で表されます。

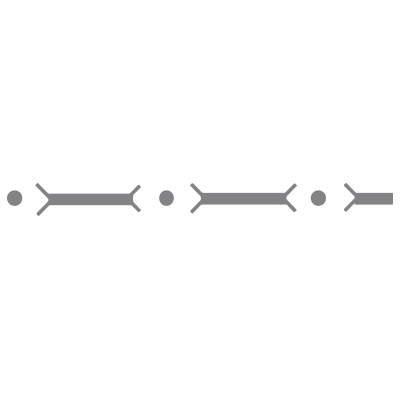

貨物線(JR線以外)

かもつせん(じぇいあーるせんいがい)

chizukigou_kamotusen.png

JR線以外の鉄道路線で貨物輸送を行う列車が通る線路を表します。都市部では、旅客列車の線路とは区別して建設されています。

地下鉄および地下式鉄道

ちかてつおよびちかしきてつどう

chizukigou_chikatetu.png

地下を鉄道が走っているところに使用します。地下鉄が部分的に地上を走る区間もありますが、その部分は普通鉄道の記号で表します。

路面電車

ろめんでんしゃ

chizukigou_romendensha.png

路面電車(道路上を走る鉄道)を表しています。単線と複線の区別はありません。

特殊鉄道

とくしゅてつどう

chizukigou_tokushutetudou.png

特殊鉄道とは、物資を運搬するための鉄道のことです。工場の敷地内や、採石場から工場へ繋がる鉄道などです。運ぶものは、貨物だけで、ほかの線路とは繋がっていません。

側線

そくせん

chizukigou_sokusen.png

側線を表しています。側線とは本線以外の線路のことで、列車の組み替えや貨物の積み降ろしなどに利用されます。

鉄道橋

てつどうきょう

chizukigou_tetudoukyou.png

川にかかる橋や立体交差部や高架部を表しています。長さは20メートル以上のものが対象です。20メートル未満でも有名な橋は、この記号で表示することもあります。

トンネル

とんねる

chizukigou_tonnel2.png

鉄道が地下を通るトンネルを表しています。近くに複数トンネルがある場合でも、全てこの記号で表します。

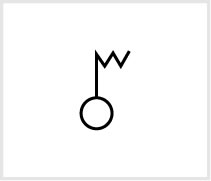

油井・ガス井

ゆせい・がすせい

chizukigou_yusei.png

油井ガス井(ゆせい がすせい)を表しています。現在採取中であり、目標となる施設がある場合に、この記号を利用します。

灯台

とうだい

chizukigou_toudai.png

すべての灯台を表しています。この記号は、灯台の放つ光が広がる形に由来した記号になっています。

風車

ふうしゃ

chizukigou_fusha.png

発電をするために設置された風車を表します。目標となりやすい場所にある風車に利用される記号です。

墓地

ぼち

chizukigou_bochi.png

お墓がある場所を表しています。墓地の広さが75メートル×75メートル以上の場合は、特定地区界で囲みます。この記号はお墓を横からみた様子に由来しています。

工場

こうじょう

chizukigou_koujou.png

地域で目標となりやすい場所に、工場がある場合にこの記号で地図上に表します。敷地が125メートル×125メートル以上の大きな工場の場合は、名前で表すこともあります。

自衛隊関係

じえいたいかんけい

chizukigou_jieitai.png

自衛隊法という法律で決められた機関を表しています。防衛本庁や防衛大学校などは、この記号を使用せず、官公署の記号を用います。

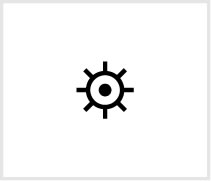

発電所等

はつでんしょとう

chizukigou_hatudensho.png

発電所と変電所を表しています。管理施設などの建物がある場所に表示します。歯車と電気回路の形に由来した記号となっています。

温泉

おんせん

chizukigou_onsen.png

温泉法で決められた温泉や鉱泉がある場所を示しています。温泉の出ている場所と、浴場が離れている場合は、浴場の場所にもこの記号を用いることがあります。湯けむりを表した記号となっています。

噴火口・噴気口

ふんかこう・ふんきこう

chizukigou_kakou.png

噴火や噴気をしている場所を表しています。また、数年間休止していても噴火や噴気が起こると予想される場所にもこの記号を用います。

城跡

しろあと

chizukigou_shiroato.png

以前にお城があった場所を示しています。現在でも天守閣ややぐら、石垣などがある場合もこの記号を用います。

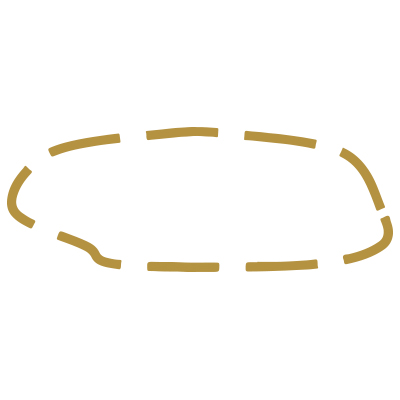

重要港

じゅうようこう

chizukigou_jyuyoukou.png

港湾法で決められた「重要港湾」を表しています。記号は、港域ほぼ中央の位置に表示します。そして名前の注記も必要です。

漁港

ぎょこう

chizukigou_gyokou.png

漁港法で決められた漁港に用いられます。第一種漁港と決められている場所には、この記号は使用しません。港域のほぼ中央にこの記号を表示します。

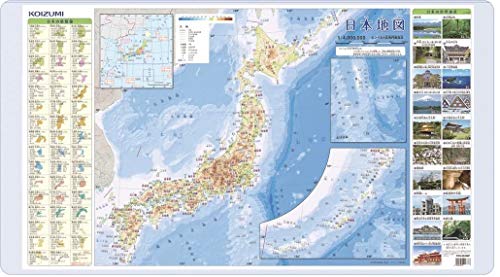

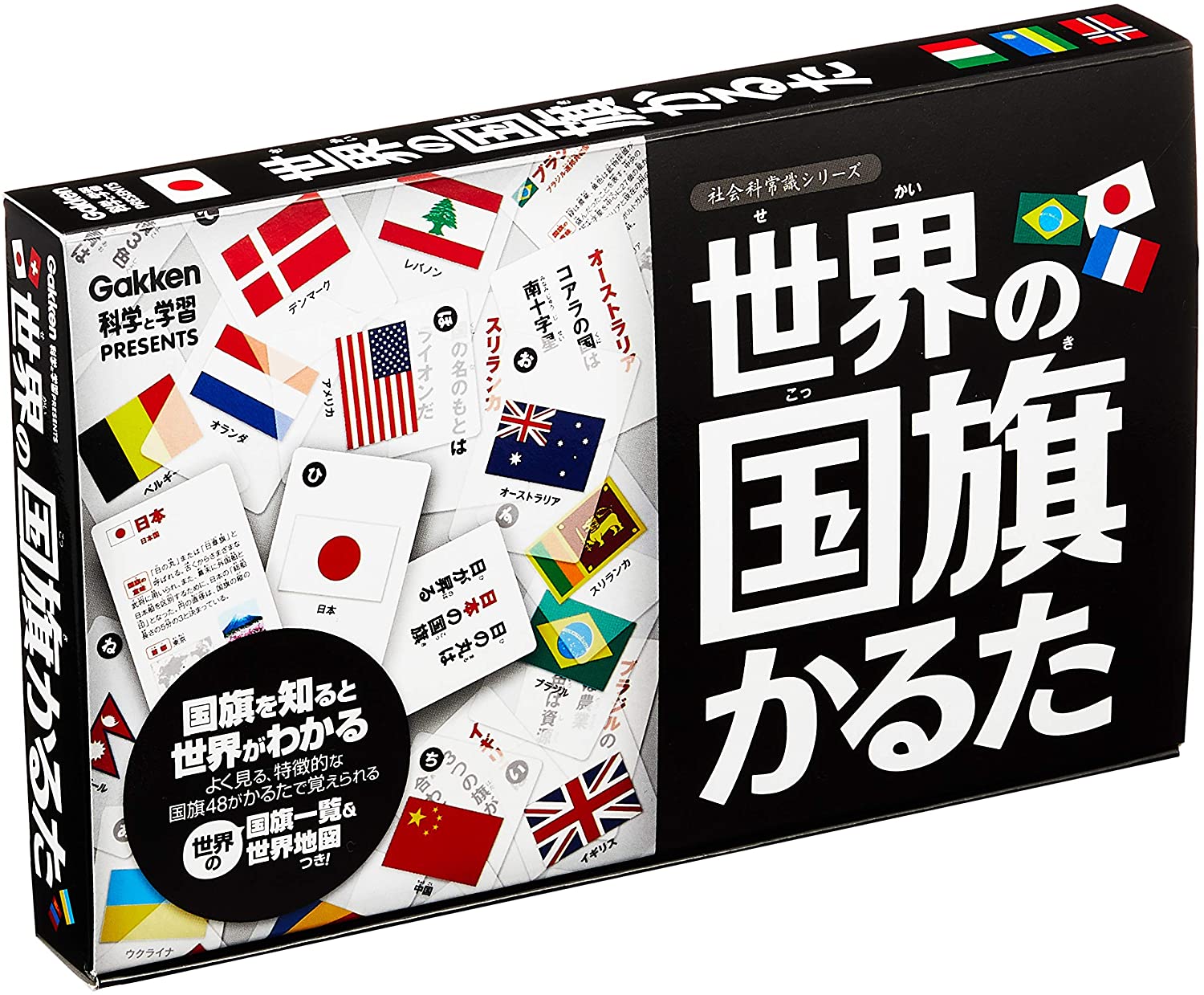

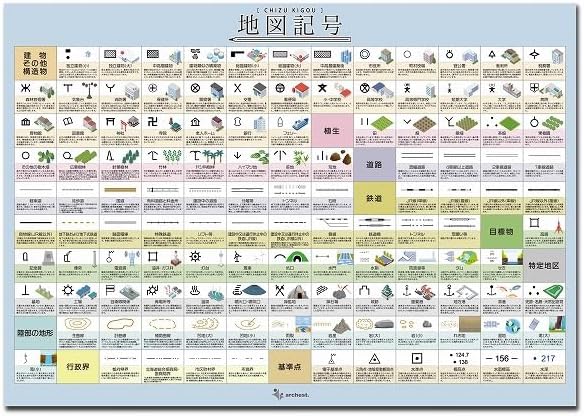

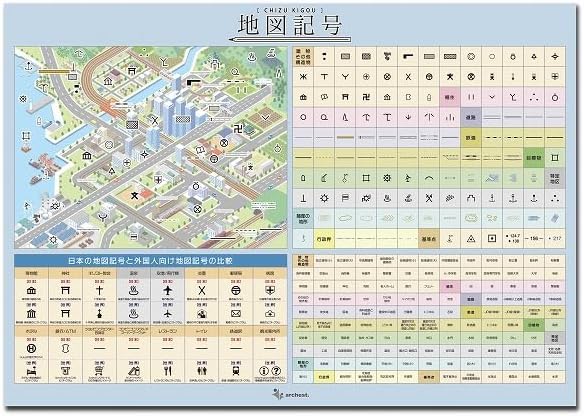

▼こちらは地図記号のお風呂ポスターです。リラックス空間で親子で楽しみながら覚えることができ、価格もリーズナブルでよく売れている商品ですね。当サイトで作成しました。是非、ご利用ください。

職工所監修のお風呂ポスター。現在20種を超え絶賛販売中です。12月.1月はカレンダーや百人一首ポスターが人気ですね。お風呂に限らずや様々な場所でご活用いただけます。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)