中学受験 歴史シリーズ。第15回目は『日本の歴史 – 近代(明治時代2)』です。

前回の講義『日本の歴史 – 近代(明治時代1)』では、明治政府による新たな国づくりや、文明開化について見てきました。

富国強兵・殖産興業をスローガンに急速な近代化を進めた明治政府ですが、このように近代化を急いだ背景には不平等条約の解消という目的があります。しかしながら、なかなか欧米先進国は日本の実力を認めず、不平等条約の解消には至りません。しかし、これにはしっかりとした理由があったのです。また、急速な近代化の一方で、かつての薩長など、倒幕派が多数を占める明治政府への不満も高まりつつありました。この2つの事象が絡み合いながら、明治の日本は立憲国家への道を歩んでいくのです。

それでは確認していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

前回までの学習内容【おさらい】

本題に入る前に、前回までに学習したことをおさらいしましょう。歴史の学習は連続性が重要です。歴史の分野では毎回、復習問題をまず解いてから始めましょう。

問題1 明治天皇が神に誓う形で出された明治政府の基本方針を【 】という。

問題2 明治政府が問1の同時に、国民が守るべき決まりを示したものを【 】という。

問題3 1869年、各藩の領地と領民を天皇に返上させ、大名をそのまま藩政にあたらせた政策を【 】という。

問題4 1871年、政府は藩を廃止し、府・県を置き、中央から県令・府知事が中央から派遣させた政策を【 】という。

問題5 武士を士族、農工商を平民として平民にも苗字を持つことを許した政策を【 】という。

問題6 1871年、不平等条約改正の交渉の為、欧米へ使節が派遣されたが、このときの全検特命大使は【 】である。

問題7 経済力を高め、強力な軍隊をつくるという明治政府のスローガンは【 】である。

問題8 産業を盛んにし、生産を増やすという明治政府のスローガンは【 】である。

問題9 近代的な軍隊の創設の為に、政府は1873年に満20歳以上の男子に兵役を義務付ける【 】を定めた。

問題10 政府は土地の所有者に地価お3%を現金で納めさせる【 】を行った。

問題11 政府が近代工業を推し進める為に富岡製糸場のように、民間に手本を工場を【 】という。

問題12 1872年、全国に小学校を作り、全ての国民に義務教育を受けさせる制度を【 】と呼ぶ。

問題13 明治時代の初期、欧米の生活様式や文化がさかんに取り入れられたが、このことを【 】と呼ぶ。

▼ 解答をみる

明治初期の外交関係

国が開かれ、諸外国の外交が再開した明治時代ですが、何と言っても最重要課題は「関税自主権」の奪還と、「治外法権」の撤廃です。この不平等条約を解消するには、日本は強い国であることを示すことが必要でした。しかし、文明開化でいくら、外面が洋風化していても、いわゆる猿真似に過ぎず、不平等条約の解消は難航します。その他、新政府は、清・朝鮮との国交の樹立、国境線の確定、さらには琉球の帰属問題(清か日本か)も抱えており、これらの解決も急ぎました。

岩倉使節団の欧米派遣

1871年、岩倉具視を特命全権大使とする107名の一行(岩倉使節団)を欧米へ派遣。一行のほとんどは洋装の中、岩倉具視はまげに和装、靴のみ革靴という異様なスタイルでの写真は有名。

岩倉使節団

【内容】条約を結んでいる各国を訪問し、元首に国書を提出。江戸時代後期に諸外国と結ばれた不平等条約の改正のための交渉。西洋文明の調査。

【結果】法制度が整っていないことや、キリスト教禁教政策などを理由に条約改正は実現には至らなかった。しかし、日本近代の原点として、明治政府の国家建設に大きな影響を与えた。

【派遣された主な人物】薩長を中心とした士族、また留学生として士族や華族の子息も加わった。

- 岩倉具視

- 木戸孝允

- 伊藤博文(後の初代総理大臣)

- 大久保利通

- 津田梅子(アメリカ留学(当時6歳)) → 後に後に津田塾大学創設。

- 中江兆民(フランス留学) → 後に、ルソー「社会契約論」の翻訳に携わる。

中国(清)・朝鮮半島情勢

明治政府は清と朝鮮、日本の三国関係での優位な立場を確立し、欧米諸国との不平等条約の改正の前提としようとした。明治政府は政府発足の通告と国交を望む交渉を朝鮮に対し行うが、朝鮮に無礼な態度を取られる(国交樹立の拒否)。その後、清との対等な関係を条約として結び、それによって朝鮮に対しても優位に立とうとして、清と交渉し、日中修好条規が結ばれた。

日中修好条規(1871年)

日本と清の間で締結された、国交を樹立の条約。日本、清にお互い対等な条約。相互に外交使節を常駐させる・領事裁判権を相互に承認する・お互いの領土を侵害しない。

征韓論と日朝修好条規

欧米列強に対抗するためには、中国、清を味方につけるべきという、アジア連合論が江戸時代末期から唱えられてきたが、新政府は国交樹立を拒否されてしまう(朝鮮はこのとき鎖国中だった為)。これに対し、武力で朝鮮を開国させるべきする征韓論を西郷隆盛、板垣退助らが唱える。

【結果】朝鮮への侵攻より、国内の改革に力を入れるべきとして、岩倉具視、大久保利通らに反対され、西郷隆盛、板垣退助は政府を去る。しかし、1875年に日本の船が朝鮮から攻撃を受ける(江華島事件)と、これを契機として、1876年に朝鮮に対して不平等な日朝修好条規(朝鮮:関税自主権が無い・日本に治外法権を認める)を結ぶ。

その他

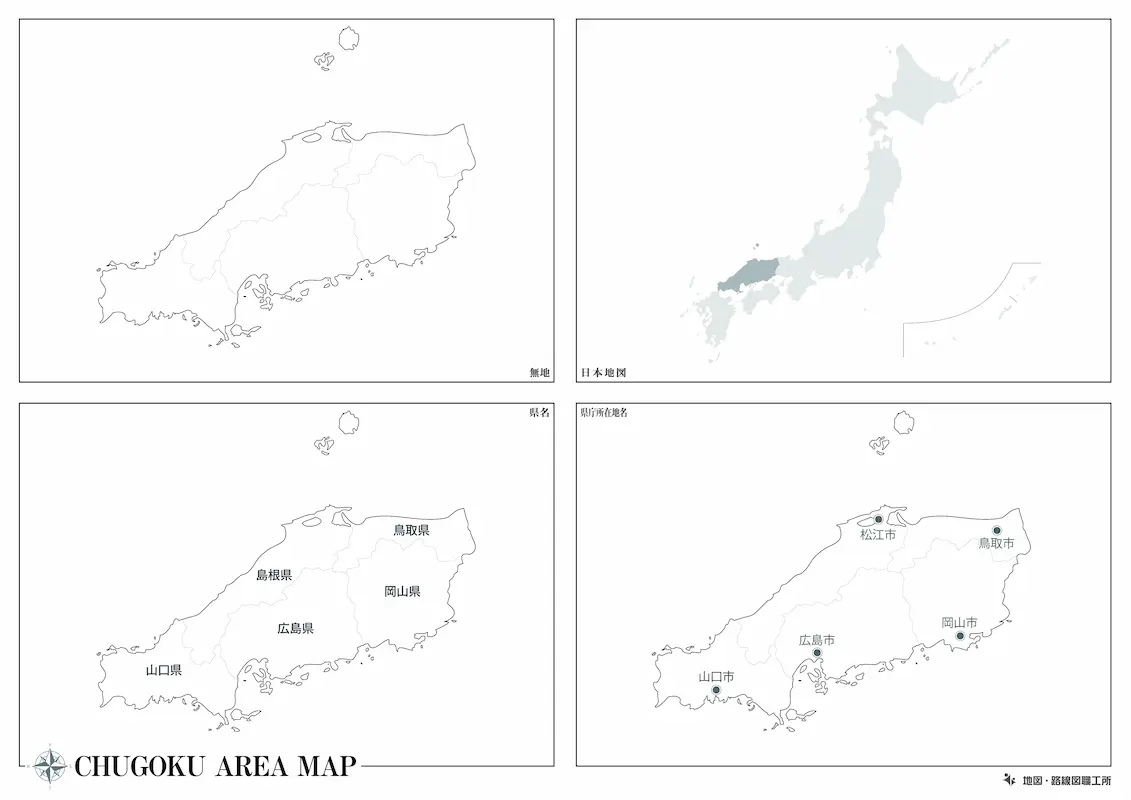

- 対ロシア:樺太千島交換条約(1875年)。国境線の確定。樺太をロシア、千島を日本の領土とする。

- 小笠原諸島:日本領になる。

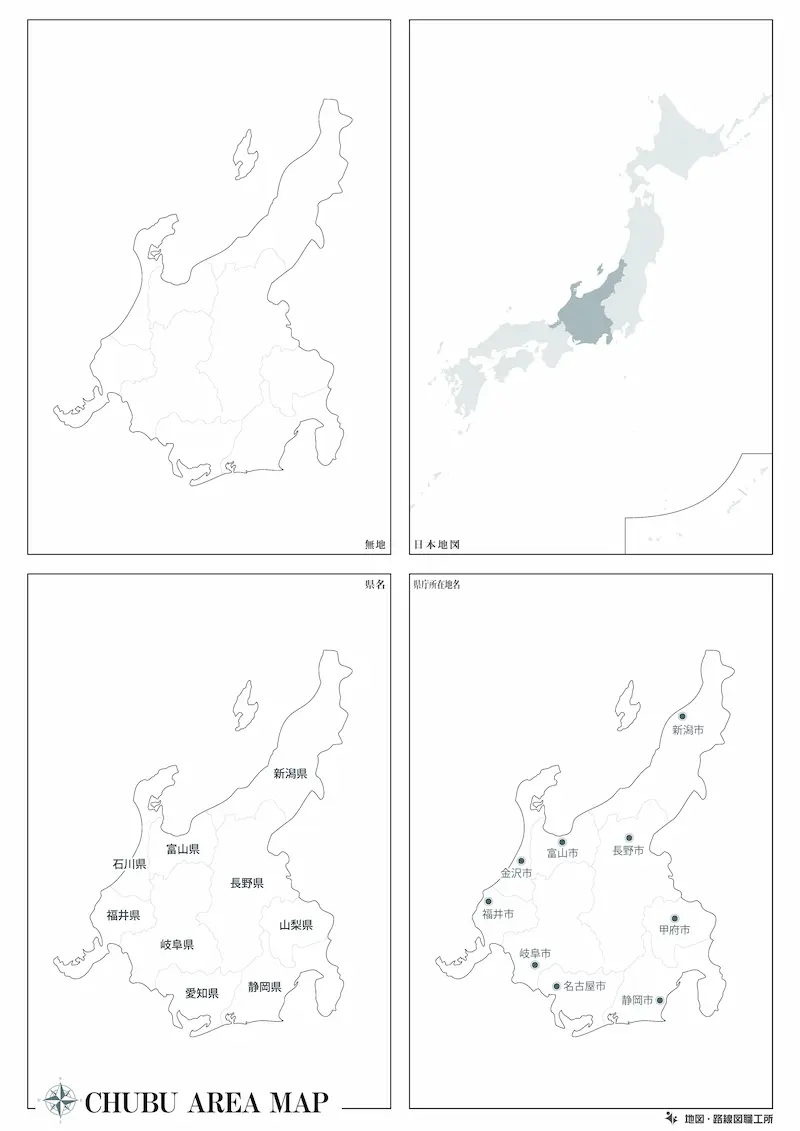

- 沖縄:清にも服属していた琉球に対し、1872年に琉球藩を設置。清がこれを認めなかった為、台湾出兵を経て、1879年、沖縄県を設置した(琉球処分)。

立憲国家へ向けて

立憲国家とは、憲法に基づいた政治を行う国のことを意味します。今となっては当たり前ですが、明治時代になるまで、日本には憲法がありませんでした。実は、欧米諸国が日本に不平等条約を押し付けてきたのは、この憲法が無いことも一つの大きな要因でした。というのも、国のルールが無ければ、外国人の犯罪を裁くのにしても、治外法権を認めさせなければ、何を基準にして捌かれるのかわからないという問題がありました。また、国内では、薩長出身者が独占的に政治を行っていることに対する不満が高まりました。これに対し、政府は広く議会を開くことを約束し、同時に憲法の制定を急ぐことになりました。

西南戦争(1877年)

【原因】

- 武士の特権の消滅と困窮:士族は四民平等や徴兵制によって特権を奪われ、刀を持つことも禁じられた。それまで支給されていた俸禄も打ち切られた。

- 藩閥政治への不満:藩閥政治とは、一部の藩の出身者によって政府の要職が占められること。この場合は、薩摩と長州藩のことを指す。新政府に入ることの出来なかった薩長出身以外の士族たちを中心として、不満が高まった。

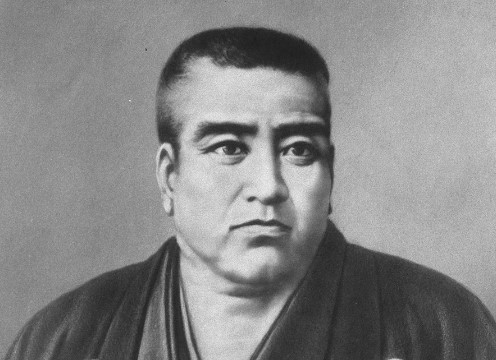

西郷隆盛

【内容】各地で士族たちは反乱を起こしたが、いずれも徴兵制によって集められた政府軍に鎮圧されていた。その中で、西南戦争は、征韓論で政府を去った西郷隆盛を中心として、薩摩(鹿児島)の士族が起こした最大にして最後の反乱。

【結果】これも政府軍によって鎮圧された。つまり、武士が、農民から集められた軍隊によって滅ぼされたことを意味する。これ以降の政府批判は、武力によるものではなく、言論による反政府運動(自由民権運動)が展開されるようになる。

自由民権運動

民撰議院設立の建白書の提出(1874年)

西郷隆盛と共に征韓論を主張して政府を去った板垣退助らは、民撰議院を開いて、国民が政治に参加できるようにするべきだという建白書(民撰議院設立の建白書)を政府に提出し、新聞にも発表した。

板垣退助

立志社の設立(1874年)

板垣退助は土佐に立志社という政治結社をつくり、自由民権運動を展開。自由民権の考え方は、有力な農民、商工業者の間にも広まり、各地で政治結社が作られるようになる。人々は演説会や新聞で国会の開設、憲法の制定、地租の軽減、不平等条約の改正などを要求。

国会期成同盟の結成(1880年)

立志社の全国的な組織として、愛国社がつくられた。さらに、1880年には国会期成同盟が結成され、署名を集め、国会開設を政府に請願した。

自由民権運動の高まり

【原因】開拓使官有物払い下げ事件(1881年)

北海道開拓使長官だった黒田清隆が、国の資産だった工場や土地(炭鉱・ビール工場・農園など)を安価を黒田の同郷である薩摩商人へ安く払い下げようとしたが、新聞にリークされ国民の怒りに触れ、中止となる。

黒田清隆

【結果】自由民権派に近い大隈重信が情報をリークしたとして、大隈は政府から追放される。同時に、政府は国会開設の勅諭を出して、10年後に国会を開くことを約束した。

大隈重信

国会の開設へ

政党の結成(国会開設への備え)

- 自由党:板垣退助らによって結成。フランスの影響を受け、農村の中小の地主や貧しい農民層・士族など幅広い人々に支持された。

- 立憲改進党:大隈重信らによって結成。イギリスのような議会政治を主張し、大地主や都市の実業家・知識人などに支持された。

※自由党の急進派は生活に苦しむ農民と共に、激しい反政府運動を起こした。これらを統率出来なくなった板垣は、1884年に自由党を解散した。

憲法制定の準備

政府は国会開設に備え、伊藤博文をヨーロッパに送り、憲法を研究させた。伊藤は君主制の強い、ドイツ(プロイセン)の憲法を学び、帰国し、それを手本に草案を作成した。当時のドイツの君主は皇帝であり、天皇制の日本と体制が似ていた。

伊藤博文

国家制度の整備

1885年に内閣制度がつくられ、伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任した。また、華族制度や地方政治の仕組みが整えられた。

立憲国家の設立

紆余曲折を経ながらも、1889年、ついに大日本帝国憲法が公布され、日本はアジアで最初の立憲国家となりました。そして、その翌年には第1回衆議院議員選挙が行われました。しかし、選挙権があるのは一定額の国税を納める成人男子のみで、女子にはまだ選挙権がありませんでした。また、北海道と沖縄にも選挙権が与えられませんでした。

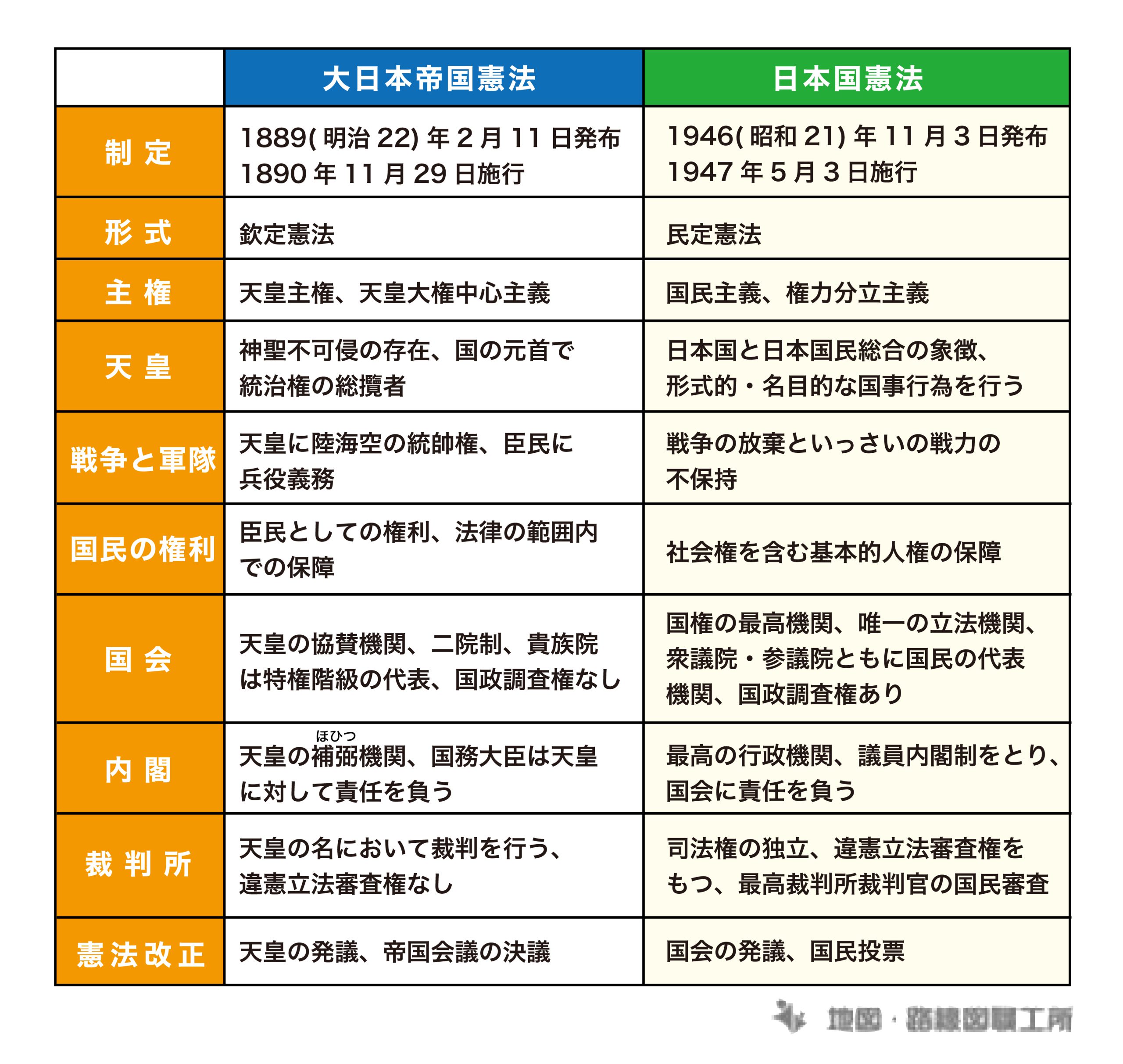

大日本帝国憲法の制定

- 1889年2月11日 公布(建国記念日)

- 1890年11月29日 施行

【形式】天皇が国民に与える形(欽定憲法)。

【主な内容】

- 天皇が主権を持ち、条約を結んだり、軍隊を統率する。

- 議会や内閣、裁判所は天皇を助けるものである。

- 国民の権利は法律で制限出来る。

大日本帝国憲法と現在の日本国憲法の比較

第1回 衆議院議員選挙(1890年)

直接国税15円以上を納める満25才以上の男子のみに選挙権があり、有権者は国民の1.1%に過ぎなかった(制限選挙)。それでも、自由民権派の流れをくむ、野党が過半数を占めた。

第1回 帝国議会(1890年)

選挙によって選ばれた議員からなる衆議院と、天皇が任命する皇族、華族、高額納税者などからなる二院制。天皇によって召集・解散が行われる。地租軽減などを求める野党と政府側が対立した。

歴史の学習

中学受験の多くを占める歴史は、年表や人物名など暗記部分が大量になります。年代ごとにまとめたり、人物にフォーカスして時代背景を学んだり、文化財や地理的要素から歴史を探るという方法もあります。膨大な知識が必要となる歴史ですが、興味のある角度から切り取っていくと案外スッと覚えることができます。

| No. | テーマ | 内容 |

| 1 |  旧石器時代・縄文時代 旧石器時代・縄文時代 |

旧石器時代、縄文時代の暮らしや文化を解説。 |

| 2 |  弥生時代 弥生時代 |

古代、弥生時代の暮らしや文化を解説。 |

| 3 |  古墳時代・飛鳥時代1 古墳時代・飛鳥時代1 |

古代、古墳時代、飛鳥時代、氏姓制度、古墳時代の終焉から 聖徳太子の時代、飛鳥時代の始まりを解説。 |

| 4 |  飛鳥時代2・奈良時代1 飛鳥時代2・奈良時代1 |

古代、飛鳥時代、奈良時代、大化の改新、平城京、 聖武天皇と仏法などを解説。 |

| 5 |  奈良時代2・平安時代1・平安時代2 奈良時代2・平安時代1・平安時代2 |

古代、奈良時代、平安時代、藤原氏の摂関政治、 浄土真宗、武士の台頭、源氏の進出を解説。 |

| 6 |  平安時代3・鎌倉時代 平安時代3・鎌倉時代 |

中世、平安時代、鎌倉時代、平氏、封建制度、 執権政治、承久の乱暮を解説。 |

| 7 |  室町時代 室町時代 |

中世、室町時代、南北朝の動乱、 東アジアの情勢、経済、産業を解説。 |

| 8 |  戦国時代 戦国時代 |

中世、戦国時代、都市の発展、ヨーロッパの 状況や文化を解説。 |

| 9 |  安土桃山時代 安土桃山時代 |

中世、安土桃山時代、織田信長、豊臣秀吉、 徳川家康の天下統一を解説。 |

| 10 |  江戸時代1 江戸時代1 |

近世、江戸幕府の成立、外交、鎖国、 徳川綱吉の時代を解説。 |

| 11 |  江戸時代2 江戸時代2 |

近世、江戸時代、産業の発展と文化、 三大改革を解説。 |

| 12 |  江戸時代3 江戸時代3 |

近世、江戸時代、ヨーロッパ諸国の市民革命、 産業革命を解説。 |

| 13 |  江戸時代4 江戸時代4 |

近世、江戸時代、ペリー来航、大政奉還、 江戸幕府滅亡を解説。 |

| 14 |  明治時代1 明治時代1 |

近世、明治時代、明治維新、富国強兵、 文明開花を解説。 |

| 15 |  明治時代2 明治時代2 |

近世、明治時代、西南戦争、大日本帝国憲法の制定、 立憲国家を解説。 |

| 16 |  明治時代3 明治時代3 |

近世、明治時代、日清・日露戦争、産業革命、 日本の領土を解説。 |

| 17 |  大正時代 大正時代 |

近代、大正時代、第一次世界大戦、 大正デモクラシーを解説。 |

| 18 |  昭和時代1 昭和時代1 |

近代、昭和時代、、関東大震災、満州事変、 日中戦争、世界恐慌を解説。 |

| 19 |  昭和時代2 昭和時代2 |

近代、昭和時代、領土、民主化政策、 第二次世界大戦を解説。 |

| 20 |  昭和時代3 昭和時代3 |

近代、昭和時代、高度経済成長、第一次石油危機、 戦後の国際関係を解説。 |

| 21 |  平成1 平成1 |

現代、平成、バブル崩壊、冷戦、 文化、経済を解説。 |

| 22 |  平成2・令和 平成2・令和 |

現代、平成、令和の経済、政権交代、東日本大震災など 日本を取り巻く環境を解説。 |

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの教科書・参考書ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの雑学系書籍・本ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめのyoutube動画ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの単語チェック用、一問一答問題集ランキング10選

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)