中学受験 歴史シリーズ。第5回目は『日本の歴史 – 古代(奈良時代2・平安時代1・平安時代2)』です。

前回の講義『日本の歴史 – 古代(飛鳥時代2・奈良時代)』では、飛鳥時代から奈良時代の文化や政治などについて見てきました。

奈良時代に完成した天皇中心の国づくりのキーワードを覚えていますか?中央集権国家と公地公民ですね。そして、それらを支えていたのが律令です。ルールに基づいて、天皇中心の国家が運営されていたわけですが、大仏建立を境に、早くもそのシステムが崩れてきます。前回学習した通り、仏教が保護され過ぎたために、僧が政治に介入してきました。さらには、今回学習する奈良時代の後半では、重い税に苦しんだ農民たちが逃げ出したりして、公地公民が成り立たなくなってきます。そして、その崩れたシステムを立て直すために、新たな時代に入ります。約400年間も続いた平安時代、一見、優雅な時代に見えますが、農民は苦しみ続けます。そして、いよいよその中から武士が生まれます。実は平安時代も激動の時代なのです。

それでは確認していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

前回までの学習内容【おさらい】

本題に入る前に、前回までに学習したことをおさらいしましょう。歴史の学習は連続性が重要です。歴史の分野では毎回、復習問題をまず解いてから始めましょう。

問題1 大化改新が始まったのは【 】からだ。

問題2 朝廷内で権力を独占していたが大化改新で滅ぼされたのは【 】である。

問題3 中臣鎌足と共に大化改新で政治改革を行ったのは【 】である。

問題4 672年に天智天皇の跡継ぎ争いが発生した。これを【 】と呼ぶ。

問題5 【問4】の乱の後、大海人皇子が【 】として即位した。

問題6 701年に制定された律令の名前を【 】といい、【 】の律令を手本に作られた。

問題7 律令制度の税制で、収穫量の3%を納める税を【 】という。

問題8 律令制度の税制で、一定期間都で労役するか、布を納める税を【 】という。

問題9 律令制度の税制で、地方の特産物を納める税を【 】という。

問題10 710年に遷都した都の名前を【 】という。

問題11 国分寺、国分尼寺、東大寺を建てた天皇は【 】である。

問題12 天平文化を代表する建築物で、【問11】天皇の宝物が収められている建物は【 】である。

▼ 解答をみる

関連記事【中学受験 歴史2】日本の歴史 – 古代 (弥生時代)

関連記事【中学受験 歴史3】日本の歴史 – 古代 (古墳時代・飛鳥時代1)

関連記事【中学受験 歴史3】日本の歴史 – 古代 (飛鳥時代2・奈良時代)

奈良時代(~794年)

律令政治の乱れ

701年の大宝律令の完成、そして710年の平城京遷都により完成した律令政治ですが、奈良時代後期になると、早くもそれが乱れてきます。奈良時代には干ばつや地震、疫病などの天災が続きました。そんな中で、既存のシステムが成り立たなくなり、救済処置が施されます。

公地公民の崩れ

重い税に苦しんだ農民の逃亡。農民が放棄した田んぼは荒れ地となり、田んぼに戻すことは困難に。さらには人口が増加して、口分田が不足する事態となる。

【対策】三世一身法(723年)

新しく土地を開墾した者には3代まで(親・子・孫)所有を認める。その後、その土地は国のものになる(口分田となる)。

【さらなる対策】墾田永年私財法(743年)

土地の所有が可能に。土地は天皇(国)のものという原則が崩れる。貴族、大寺院が保有する私有地の出現。その私有地を荘園(初期荘園)と呼ぶ。

三世一身法の施行から、墾田永年私財法までの間は20年しかありません。この20年間の間に、親から孫までの3世代に田んぼの持ち主が変わるとは考えづらい為、三世一身法では農民の開墾意欲は引き上げらず、失敗に終わったのではないかと考えられています。

藤原仲麻呂の乱(764年)

孝謙天皇に寵愛されていた僧、道鏡による政権を奪還するために藤原仲麻呂(太政大臣:朝廷内の最高職)が蜂起します。しかし、この乱は失敗に終わりました。この乱の後、孝謙天皇は称徳天皇として、もう一度天皇に即位しています。

平安時代1(794年~)

称徳天皇が崩御して、権力をふるった道鏡が追放された後、それまでの天武天皇系の皇統にかわって天智天皇系の白壁王が即位し、光仁天皇になりました。やがて光仁天皇と渡来系(百済系)氏族出身の高野新笠との間に生まれた山部親王が即位し、桓武天皇となります。桓武天皇は、光仁天皇がとった行政の簡素化や、農民の負担軽減などの政治再建政策を受け継ぎ、天皇の権力を高め、それまでの仏教勢力との関係を断つ意味も込めて、784年に平城京から長岡京(京都府)に遷都しました。天智天皇、つまり、中大兄皇子を祖先に持ち、さらには百済系の血筋でもある桓武天皇は、既存のやり方にとらわれない、新たな改革を推し進めるにふさわしい人材であったと言えるでしょう。

都が移る

都が今の奈良県奈良市に位置する平城京から、さらに北上し、京都に移ります。飛鳥時代から、都は徐々に北へ、北へと移って(大津宮や、難波宮のような一時的な都を除く)きました。その理由を、都の変遷と共に考えてみましょう。

桓武天皇による長岡京遷都(784年)

私的寺院の建立禁止、平城京からの寺院移転も禁止。仏教が政治に介入するのを阻止。すると、遷都反対派(主に平城京の寺院など)により、藤原種継(長岡京造営の責任者)が暗殺される。桓武天皇弟の早良親王に嫌疑がかけられ流罪になる。

※都に早良親王の祟りが起こる。皇后病死、日照り、疫病、洪水・・・ → 長岡京を放棄し、平安京へ

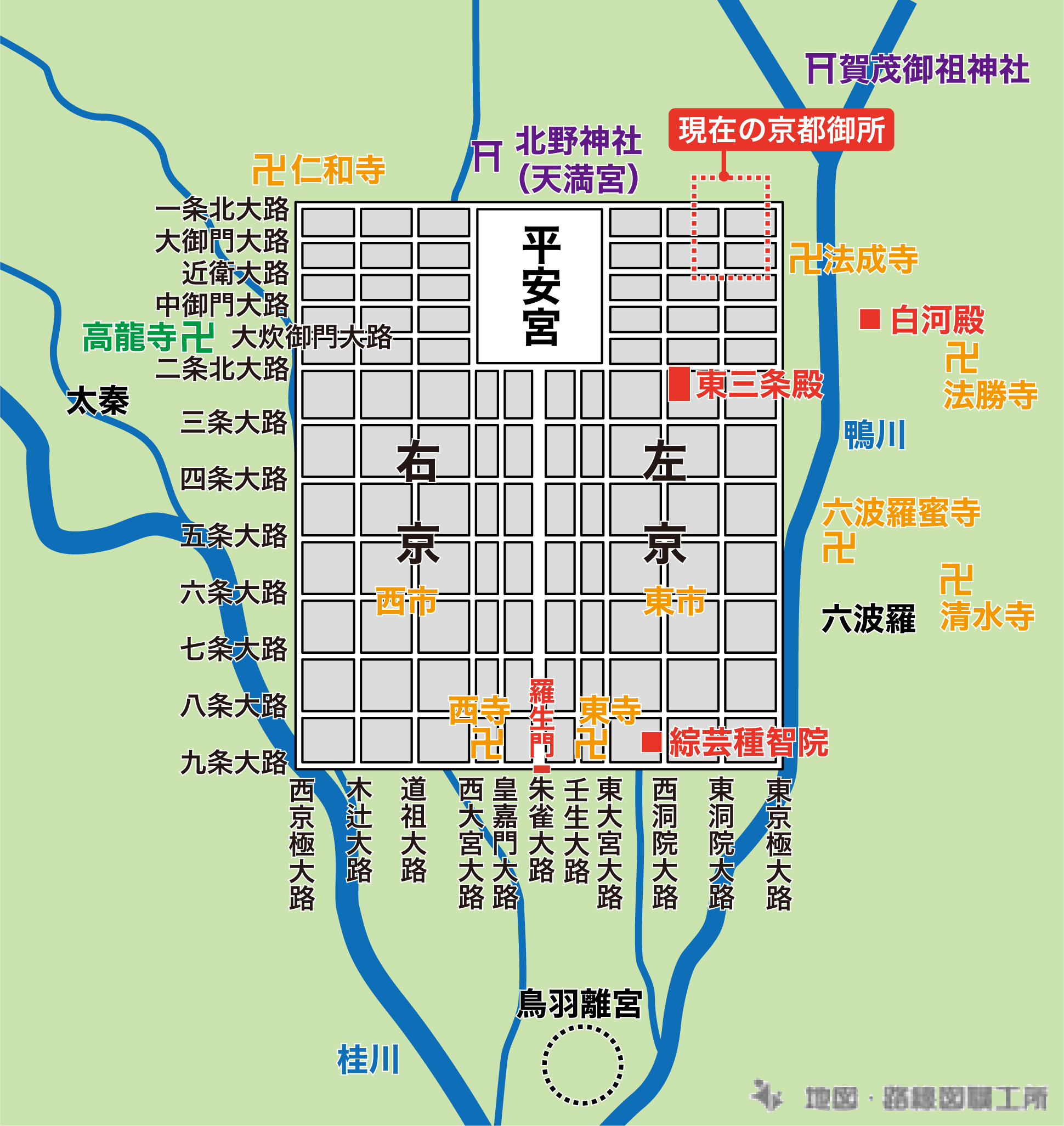

桓武天皇による平安京遷都(794年)

条坊制、水陸の交通の便が良い。平城京は水の便が悪く、物流の面で弊害があっただけではなく、人口増加で衛生環境が悪化(汚水を排水するところがない)していた。風水学的に最適の土地 ※長岡京での祟りの反省。

仏教勢力からの離別

条坊制の平安京

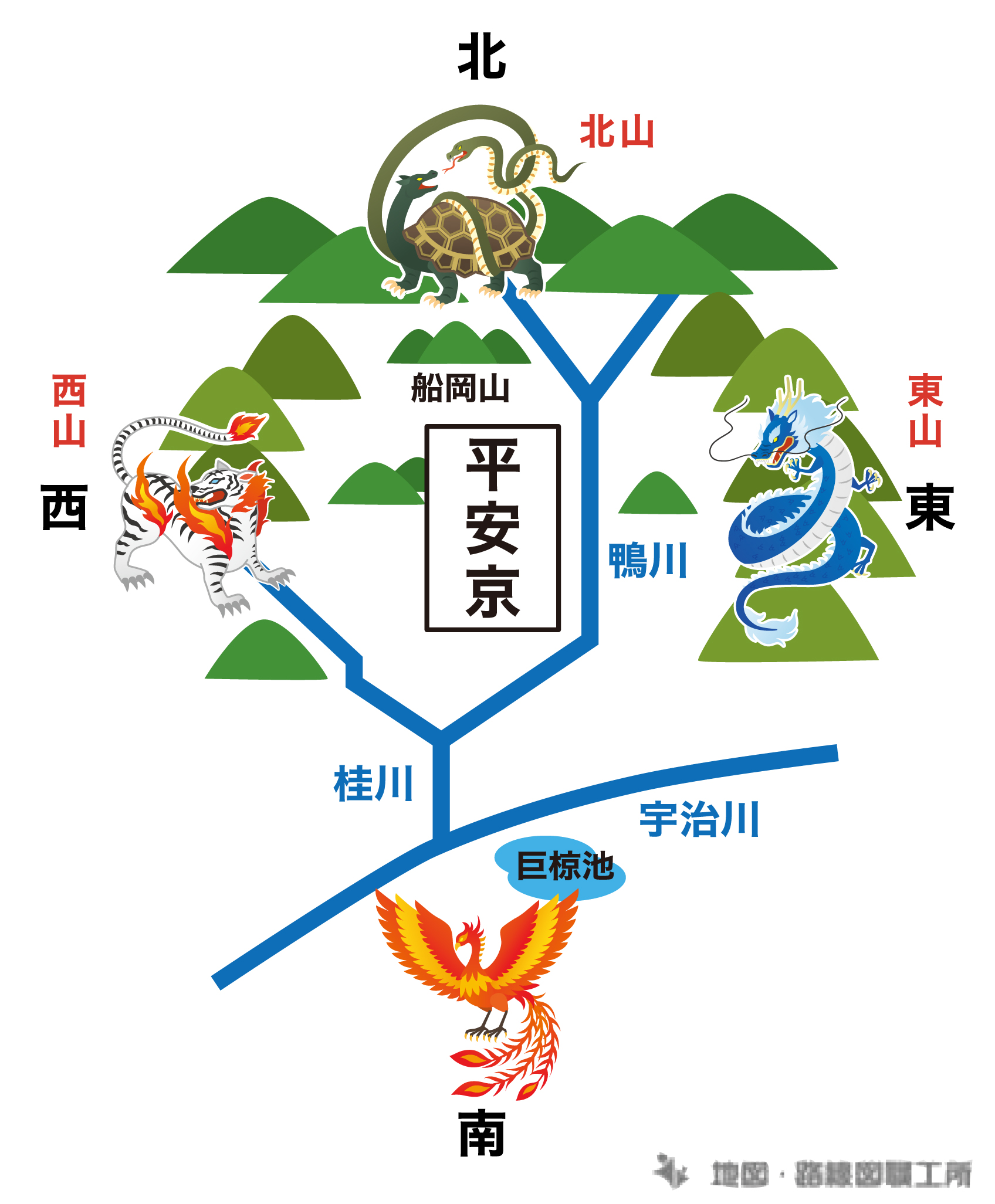

東西南北を神獣に守られている平安京

- 西:白虎(山陰道山陽道)

- 北:玄武(鞍馬)

- 東:青龍(鴨川)

- 南:朱雀(巨椋池おぐらいけ)

桓武天皇の改革

奈良仏教の勢力から離れるだけでなく、桓武天皇は政治の立て直しの為、様々な改革を行います。政治の不正を正し、農民の負担を軽減させるという現実的な施策からも、桓武天皇は非常に優れた人物であったことがわかります。

①勘解由使(国司の監督強化)

国司が交代する際に後任者は事務の引継ぎが完了したことを、解由状という文書にして前任者に渡していたが、不正が多かったため、この文書を厳しく検査する役職として新設。

②健児の制(農民からの徴兵廃止)

農民からの徴兵を廃止し、郡司などの子弟や有力農民からの志願により、少数精鋭の健児を採用。

③班田収授の周期を12年に1回に

班田収授を確実に実施するために、6年ごとの班田(口分田の支給)を12年に1回に改め、律令の定める土地制度の維持を図った。また雑徭の期間を年間60日から30日にするなど、農民の生活安定と維持を目指した。

④蝦夷討伐(蝦夷:東北地方以北に住んでいたの朝廷に従わない原住民)

797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命する。801年(延暦20年)に3度目の討伐で、坂上田村麻呂が率いる官軍は蝦夷(族長:アテルイ)を降伏させ胆沢城」(岩手県奥州市)や志波城(岩手県盛岡市)を築いた。これにより、桓武政権は、現代日本の起点とも言える日本の領土を定めた。なお、それまでの朝廷側の拠点は多賀城(宮城県多賀城市)であった。

平安時代の戸籍上の男女比は?

現在、人口の男女比は、男性が女性よりも若干多くなっています。それは男性の方が死亡する確率が高い為、遺伝子レベルで男性が多く生まれるようにプログラミングされているからです。しかし、奈良時代~平安時代にかけての戸籍では、女性の方が明らかに多くなっていることがあります。それはどうしてでしょうか?それは、男子の方が税制や兵役の負担が大きかったからです。よって、戸籍を偽装することが発生しました。また、農地を放棄して逃亡した農民は有力農民や、貴族、寺院の下に入り、私有地で働く者も出てきました。桓武天皇は、そのような状況を鑑みて、律令に基づいた班田収授を実施の為の改革を図ったわけですが、それでも、9世紀には班田が30年、50年と行われない地域が増えていったようです。

平安時代の新しい仏教

仏教が政治に介入することに反対していた桓武天皇ですが、仏教自体を嫌っていたわけではありません。桓武天皇は、既存の奈良仏教に圧力をかける一方で、僧を遣唐使として唐に送り、新しい仏教を学ばせました。

- 天台宗:最澄が開く。本山、比叡山延暦寺。

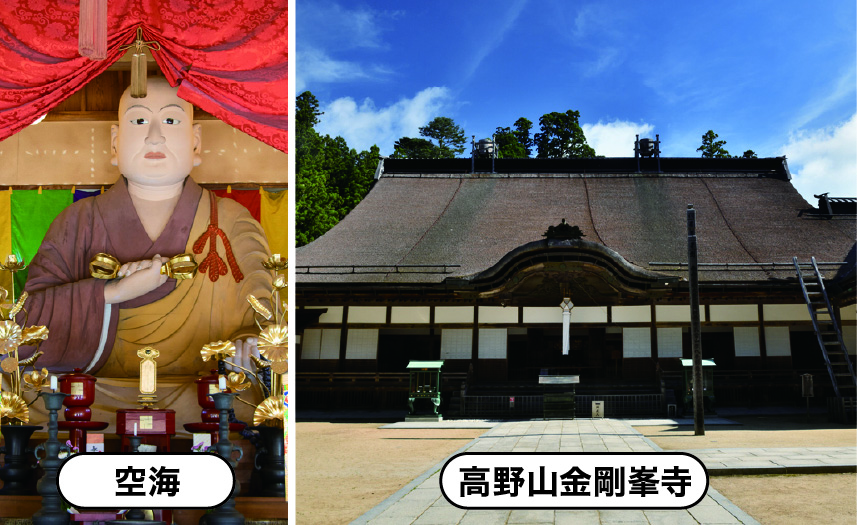

- 真言宗:空海が開く。本山、高野山金剛峯寺。

いずれも遣唐使から戻った僧で、山奥で厳しい修行を必要とする宗派で、密教とも呼ばれる。奈良仏教と対立する立場にある。

最澄・比叡山延暦寺

空海・高野山金剛峯寺

日本の歴史についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 空海と言えば地理の時間に満濃池を作った人物として学習しています。では、その満濃池とはどこにある、何の為に作った池でしょうか?

▼ 解答をみる

藤原氏の摂関政治

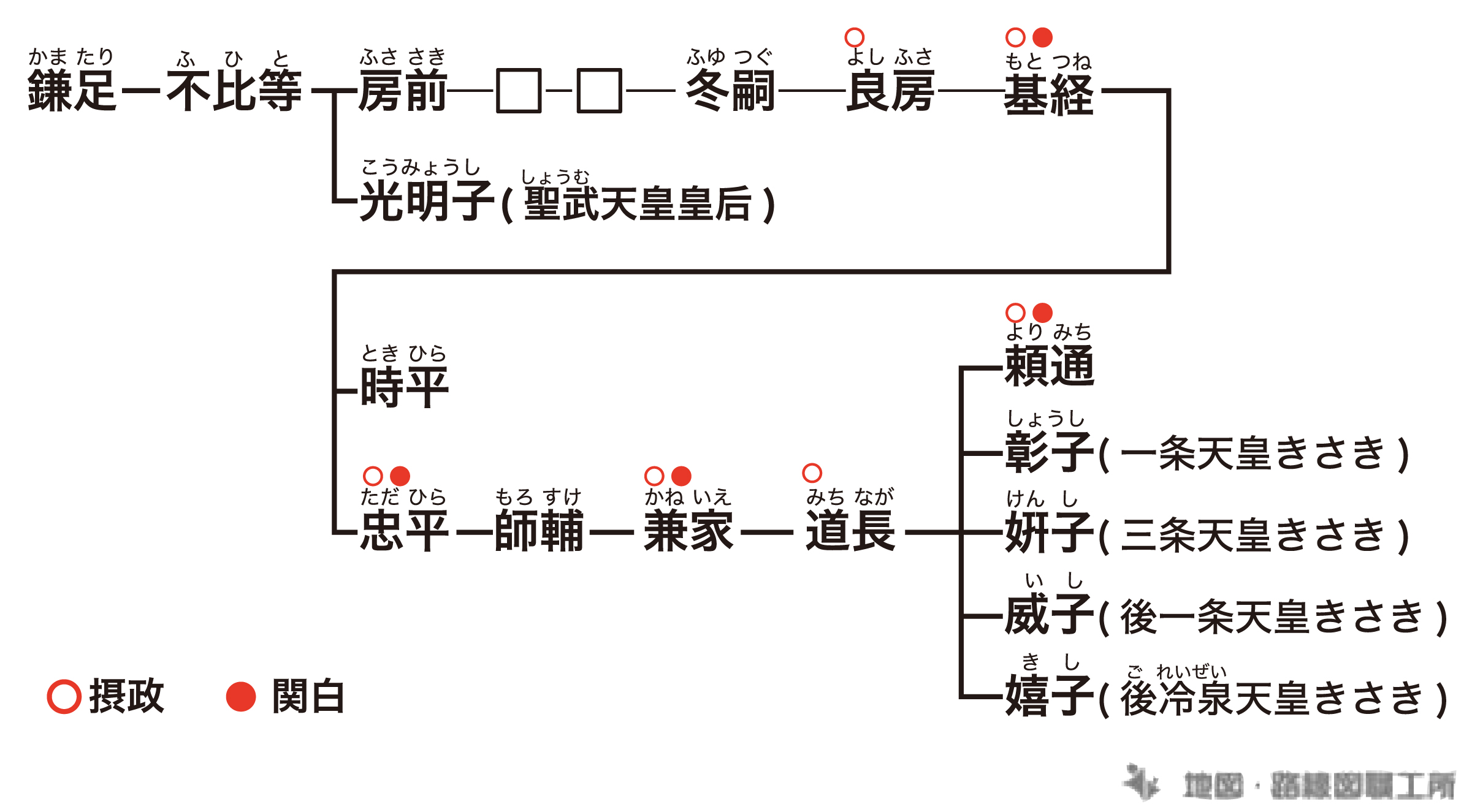

桓武天皇が立て直した律令政治ですが、9世紀後半になると再び乱れてきます。これまで朝廷内でも力のあった藤原氏ですが、天皇を凌ぐ権力をふるうようになってきました。藤原氏の祖先は、中臣鎌足です。天皇中心の国づくりを進める為に、蘇我氏を倒した中臣鎌足の末裔が、再び天皇を凌ぐ力を持ち、政治を思うがままにするようになってしまったというのは皮肉な話です。

摂関政治とは

※摂政は飛鳥時代に学習済ですので復習です。

- 摂政:天皇が女性・子どものときの政治の補佐。藤原良房が藤原氏で初(866年)。

- 関白:天皇が成人し、男性のときの政治を補佐。藤原基経が藤原氏で初(887年)。

藤原氏は、娘を天皇の后にして、その子どもを次の天皇に立て、摂政・関白と地位につき、政治の実権を握りました。

藤原氏の最盛期 – 11世紀前半道長・頼道親子の時代(995-1068)

朝廷の重要役職を藤原氏が独占。他氏を排除。菅原道真の追放(大宰府へ左遷)。

※大宰府での没後、平安京に災いが訪れたことから、怨霊と化したと考えられ、天満天神(雷神・学問の神)として信仰の対象となる(北野天満宮:京都)。現在は、受験の神として親しまれる。

藤原道長の有名な歌

「この世をば 我が世と思ふ 望月の かけたることも なしと思えば」

藤原氏の系図

荘園の発達

奈良時代に墾田永年私財法が制定された後、私有地の拡大につれて荘園が発生していきました。しかに、奈良時代の荘園は班田収授の課税の範囲内で、定められた税を納めていました。しかし、平安時代中頃以降、貴族や寺院が力を伸ばしていく中、税を治めない荘園が現れました。また、有力農民たちの中には、その貴族や寺院に土地を寄進する者も出てきました。

荘園の権利

- 不輸の件:税を治めなくても良い権利

- 不入の件:国司の立ち入りを拒む権利

浄土信仰

平安時代の中ごろには、釈迦の死後2000年を過ぎると釈迦の教えが衰え、天変地異や災いが相次ぎ、世の中が乱れるという末法思想が広まり、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽へ行けるという浄土教がさかんになりました。ただし、これは貴族レベルでの信仰でした。

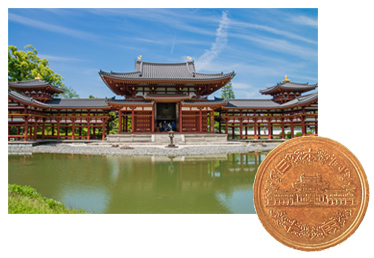

建築(極楽浄土の具現化):平等院鳳凰堂(京都府宇治市)。藤原頼道が建立した。10年玉の裏側のデザインとしてもお馴染み。

平等院鳳凰堂

国風文化(9世紀~10世紀頃)

中国の影響をあまり受けていない、日本独自の文化。かな文字が発明され、日本人の微妙な感情を表現できるようになりました。

【原因】遣唐使廃止(894年)

菅原道真の進言による遣唐使の廃止(894年)が原因。(道真は藤原氏の陰謀で大宰府に追放)

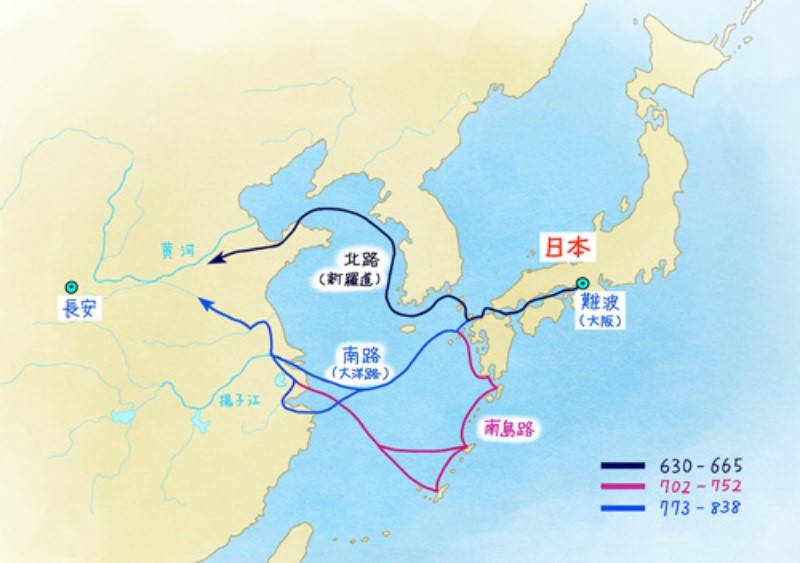

※唐の弱体化、新羅との関係悪化による航路の変更(半島から離れた南側のルートを通るようになり、難破が多発)。危険を犯してまで、中国から学ぶ必要性がないという判断。

遣唐使ルートの変遷

文学

- 物語「竹取物語」(日本最古の作り物語)

- 随筆「枕草子」(日本最古の随筆):作者 清少納言

- 物語「源氏物語」:作者 紫式部

- 歌集「古今和歌集」:編者 紀貫之など 最初の勅撰和歌集 ※天皇の命令で作られた和歌集

- 日記「土佐日記」:作者 紀貫之

絵画

大和絵。絵巻物「源氏物語絵巻」

源氏物語絵巻

服装

十二単。 ※ただし、貴族のみ

※貴族のくらし:池や築山のある寝殿造という建築様式の住居に住む。

十二単

建築

平等院鳳凰堂・中尊寺金色堂(岩手県平泉市)

平等院鳳凰堂と中尊寺金色堂

平安時代2

武士の台頭

藤原氏が都で栄華を極める一方で、当然ながら政治は乱れてきました。朝廷や貴族は儀式や行事に没頭。地方まで目が行き届かない為、地方が乱れます。また、藤原氏から逃れてた貴族が地方で国司になり、国司が地方で好き放題にする例も増えてきました。

- 藤原元命(尾張国国司):農民から悪政を朝廷に訴えられる。

地方の反乱

有力農民は戦いに巻き込まれるため武装化し、地方の貴族と結びつく。武士団の形成。

平将門の乱(承平の乱)935年

国司に反抗する貴族と結びつき、平将門が新皇を名乗り、関東を征服。武士団によって鎮圧される。

藤原純友(元伊予国司)の乱(天慶の乱)939年

元伊予国司の藤原純友が瀬戸内の海賊を率いて反乱。武士団(源経基ら)によって鎮圧される。

この二つの事件をきっかけに朝廷の軍事力低下が明らかになる。

源氏の進出

鎌倉時代の主役となる源氏ですが、実は平安時代末期からその歴史は始まります。しかしながら、後に現れる平氏によって、一度は負けてしまいます。大河ドラマやゲーム、漫画の題材にもよく扱われる源平合戦の時代が始まります。

前九年の役(1051年)

安倍氏が支配していた東北を平定。源義家・頼義らが活躍し、東国武士団との主従関係を強める。

後三年の役(1083年)

藤原氏(清原氏)の内紛を終結させる。藤原清衡・基衡・秀衡の三代が奥州藤原氏(平泉)の全盛期となる。北方との交易、金や馬を産出し、独自の文化で反映する。 ※世界遺産 中尊寺金色堂

院政と平家の台頭

平安時代末期に政治の実権を握るのは平氏です。しかし、源氏も平氏も武士という身分ですが、平氏はどちらかと言えば、貴族に近く、武士でありながら、藤原氏のような栄華を極めた存在です。その為に、平家物語では、悪役扱いされており、今でも平家に対して悪いイメージを抱く人が多いのではないでしょうか。

藤原氏の衰退

藤原頼道に孫が生まれず、摂政や関白を外戚に持たない天皇の誕生(後三条天皇)。次の白河天皇も藤原氏にとらわれず政治を行い、在位の間に幼い天皇へ皇位を譲り、政治を行う。白河天皇から白河上皇へ。この仕組みを院政と呼ぶ。

保元の乱(1156年)

鳥羽上皇の皇位継承を巡る争い。

白河 ⇒ (堀河) ⇒ 鳥羽74代 ⇒ 崇徳75代 ⇒ 近衛76代 ⇒ 後白河77代

※崇徳は白河の隠し子?近衛は早死。

※赤字は重要な院政3代

平治の乱(1160年)

平氏が上皇の近臣として特に重用され、朝廷に接近する平氏に対して源氏の不満が溜まる。

平氏(清盛) vs 源氏(源義朝)

平氏の勝利。清盛の地位と権力は急速的に高まる!!貴族社会の内紛も武士の力で解決されるようになる。

- 父 源義朝:敗走中に殺害

- 兄 源頼朝:伊豆へ流罪

- 弟 源義経:幼少のため鞍馬寺に預けられる

歴史の学習

中学受験の多くを占める歴史は、年表や人物名など暗記部分が大量になります。年代ごとにまとめたり、人物にフォーカスして時代背景を学んだり、文化財や地理的要素から歴史を探るという方法もあります。膨大な知識が必要となる歴史ですが、興味のある角度から切り取っていくと案外スッと覚えることができます。

| No. | テーマ | 内容 |

| 1 |  旧石器時代・縄文時代 旧石器時代・縄文時代 |

旧石器時代、縄文時代の暮らしや文化を解説。 |

| 2 |  弥生時代 弥生時代 |

古代、弥生時代の暮らしや文化を解説。 |

| 3 |  古墳時代・飛鳥時代1 古墳時代・飛鳥時代1 |

古代、古墳時代、飛鳥時代、氏姓制度、古墳時代の終焉から 聖徳太子の時代、飛鳥時代の始まりを解説。 |

| 4 |  飛鳥時代2・奈良時代1 飛鳥時代2・奈良時代1 |

古代、飛鳥時代、奈良時代、大化の改新、平城京、 聖武天皇と仏法などを解説。 |

| 5 |  奈良時代2・平安時代1・平安時代2 奈良時代2・平安時代1・平安時代2 |

古代、奈良時代、平安時代、藤原氏の摂関政治、 浄土真宗、武士の台頭、源氏の進出を解説。 |

| 6 |  平安時代3・鎌倉時代 平安時代3・鎌倉時代 |

中世、平安時代、鎌倉時代、平氏、封建制度、 執権政治、承久の乱暮を解説。 |

| 7 |  室町時代 室町時代 |

中世、室町時代、南北朝の動乱、 東アジアの情勢、経済、産業を解説。 |

| 8 |  戦国時代 戦国時代 |

中世、戦国時代、都市の発展、ヨーロッパの 状況や文化を解説。 |

| 9 |  安土桃山時代 安土桃山時代 |

中世、安土桃山時代、織田信長、豊臣秀吉、 徳川家康の天下統一を解説。 |

| 10 |  江戸時代1 江戸時代1 |

近世、江戸幕府の成立、外交、鎖国、 徳川綱吉の時代を解説。 |

| 11 |  江戸時代2 江戸時代2 |

近世、江戸時代、産業の発展と文化、 三大改革を解説。 |

| 12 |  江戸時代3 江戸時代3 |

近世、江戸時代、ヨーロッパ諸国の市民革命、 産業革命を解説。 |

| 13 |  江戸時代4 江戸時代4 |

近世、江戸時代、ペリー来航、大政奉還、 江戸幕府滅亡を解説。 |

| 14 |  明治時代1 明治時代1 |

近世、明治時代、明治維新、富国強兵、 文明開花を解説。 |

| 15 |  明治時代2 明治時代2 |

近世、明治時代、西南戦争、大日本帝国憲法の制定、 立憲国家を解説。 |

| 16 |  明治時代3 明治時代3 |

近世、明治時代、日清・日露戦争、産業革命、 日本の領土を解説。 |

| 17 |  大正時代 大正時代 |

近代、大正時代、第一次世界大戦、 大正デモクラシーを解説。 |

| 18 |  昭和時代1 昭和時代1 |

近代、昭和時代、、関東大震災、満州事変、 日中戦争、世界恐慌を解説。 |

| 19 |  昭和時代2 昭和時代2 |

近代、昭和時代、領土、民主化政策、 第二次世界大戦を解説。 |

| 20 |  昭和時代3 昭和時代3 |

近代、昭和時代、高度経済成長、第一次石油危機、 戦後の国際関係を解説。 |

| 21 |  平成1 平成1 |

現代、平成、バブル崩壊、冷戦、 文化、経済を解説。 |

| 22 |  平成2・令和 平成2・令和 |

現代、平成、令和の経済、政権交代、東日本大震災など 日本を取り巻く環境を解説。 |

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの教科書・参考書ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの雑学系書籍・本ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめのyoutube動画ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの単語チェック用、一問一答問題集ランキング10選

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)