中学受験 歴史シリーズ。第12回目は『日本の歴史 – 近世(江戸時代3)』です。

前回の講義『日本の歴史 – 近世(江戸時代2)』では、江戸時代が成立してからの外交、産業発展などについて見てきました。

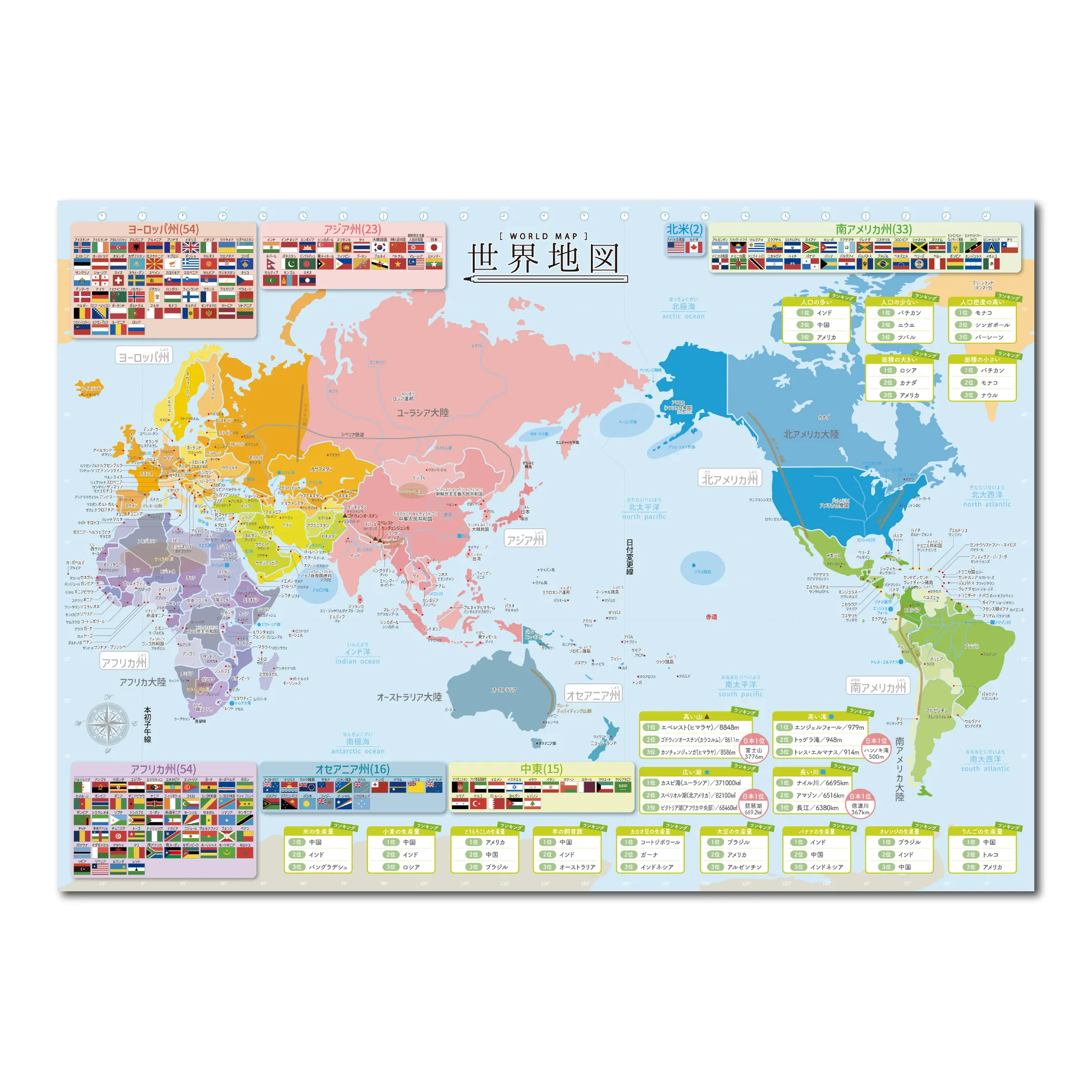

先にタネを明かしてしまいますが、江戸幕府は1868年に滅ぼされます。江戸幕府の滅亡には様々な事象が複雑に絡み合っていますが、遡れば、外国の日本への接近があります。鎖国により、世界から閉ざされていた日本ですが、その間にヨーロッパを中心に社会が目覚ましく発展し、高い技術を持つようになり、海を越えて日本までやってくるようになりました。海に囲まれた日本にとって、これまで経験したことのない難局に差し掛かりました。今回、日本史の単元ですが、当時の世界情勢は避けて通れず、18世紀のヨーロッパを中心とした世界情勢を学習します。

それでは確認していきましょう。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

前回までの学習内容【おさらい】

本題に入る前に、前回までに学習したことをおさらいしましょう。歴史の学習は連続性が重要です。歴史の分野では毎回、復習問題をまず解いてから始めましょう。

問題1 老中【 】は凶作やききんに備える為に大名に穀物の貯蔵を命じた。

問題2 問1の改革を【 】と呼ぶ。

問題3 老中【 】は農村から江戸に出稼ぎに来ていた農民を強制的に村に返した。

問題4 問2の改革を【 】と呼ぶ。

問題5 将軍【 】は目安箱を設け、公事方御定書という裁判の基準を作った。

問題6 問5の改革を【 】と呼ぶ。

問題7 老中【 】は、米の増産の為に、手賀沼や印旛沼を干拓した。

問題8 江戸時代には貨幣経済が浸透し、貧富の差が広まった。また、冷害などにより凶作によるききんが発生し、貧しい農民は【 】を起こし、年貢の引き下げを求めた。

問題9 都市の貧しい人々は、米屋や商人を襲う【 】を引き起こした。

問題10 17世紀末~18世紀初めに京都・大坂を中心に栄えた町人文化を【 】と呼ぶ。

問題11 江戸時代後期に栄えた江戸を中心とした町人文化を【 】と呼ぶ。

問題12 18世紀後半に古事記伝を完成し、国学を大成した人物は【 】である。

▼ 解答をみる

ヨーロッパ諸国での市民革命

16世紀~17世紀のヨーロッパでは国王が絶対的な権力を持つ、専制政治を行ってきました。この仕組みを絶対王政と呼びます。日本では、権力の頂点に立っていたのは天皇ですが、庶民には権利が無く、搾取されるだけの存在だったという点では、日本も同じ仕組みだったと言っても過言ではないでしょう。しかし、ヨーロッパではこの絶対王政を倒し、個人の自由と財産の私有を尊重する近代的な市民社会を目指す運動(革命)が、17世紀~18世紀にかけて起こりました。

イギリスの市民革命

イギリスの市民革命

清教徒革命(1642年~1649年)

国王は議会を無視して専制政治を行い重税を課し、清教徒(プロテスタントの一部)を圧迫。これに対し、清教徒を中心とする議会側が革命を起こし、クロムウェルの指導のもと国王軍を破り、国王を処刑し、共和制とした。

名誉革命(1668年)

クロムウェルの死後に王政が復活し、専制政治を行い、カトリック信仰を強制しようとした。これに対し、国民は国王を追放し、オランダから新しい王を迎えた。1689年議会は「権利の章典」を定めて、王権を制限、議会の権限を確立し、議会政治の基礎が固まった。

アメリカ独立戦争(1775年~1783年)

アメリカ独立戦争

イギリスは北アメリカの東海岸に13の植民地を作り、産業や貿易を厳しく統制し、様々な税を課した。それに対し植民地の人々は、「代表なくして課税なし」とし、戦争が始まった。植民地側は1776年に独立宣言を発表し、フランスやスペインの協力を得て勝利した。1787年には合衆国憲法を制定し、ワシントンが初代大統領になった。

フランス革命(1789年)

フランス革命

財政が悪化する中で、国王ルイ16世は身分別の議会(三部会)を招集したが、第三身分(平民)の人々は国民議会を結成した。これを国王はおさえようとしたことから、パリ市民はバスチーユ監獄を襲って革命が始まった。国民議会は封建身分を廃止して、人権宣言を発表し、国王を処刑、共和制を実現した。

啓蒙思想の広まり

近代ヨーロッパでは、合理的・科学的な態度で、これまでの制度や考え方を批判する思想が生まれた。この考え方を 啓蒙思想 と呼ぶ。ロック、モンテスキュー、ルソーといった哲学者たちが自由や平等、人権を主張し、市民革命を支えた。

ロック

ジョン・ロック

イギリス人哲学者。17世紀に社会契約説と抵抗権を提唱。社会契約説とは「社会や国家は、各個人との契約によって成立する」という考え方、抵抗権とは 「人民は、支配する権力者の横暴に対して抵抗する権利がある」という考え方。

ルソー

ジャン=ジャック・ルソー

フランス人哲学者。18世紀に社会契約説と人民主権を提唱。人民主権とは「政治を決定する権利は人民にある」 という考え方。

モンテスキュー

シャルル・ド・モンテスキュー

フランス人哲学者。「権力を3つに分け、1つに集中することを避ける」 という三権分立を提唱。

産業革命とヨーロッパのアジア侵略

市民革命後のイギリスでは、資本家が力を持つようになり、世界に進出して豊かな原料と市場を求めるようになりました。もともと、毛織物を中心として工場制手工業(マニュファクチュア)が発達していましたが、需要が高まり、大量生産の必要性から、18世紀に蒸気機関が開発されました。この結果、生産技術が飛躍的に向上するようになります。まずは、綿工業から始まった生産機械化(工場制手工業から工場制機械工業へ)の波は、機械工業、鉄工業、石炭業といった重工業に波及し、さらに鉄道や蒸気船の実用化に至りました。イギリスは世界の工場と呼ばれるようになりました。

イギリスのインド侵略

産業革命後のイギリスは、市場と原料を求めてアジアでの植民地の獲得に乗り出す。イギリスはインドから大量の綿花を輸入し、綿織物を生産していたが、これをインドに輸出することで、インドの従来からの手工業に大打撃を与えた。1857年に発生したインド大反乱をイギリスは武力でおさえ、インドを植民地化する。

イギリスの中国侵略

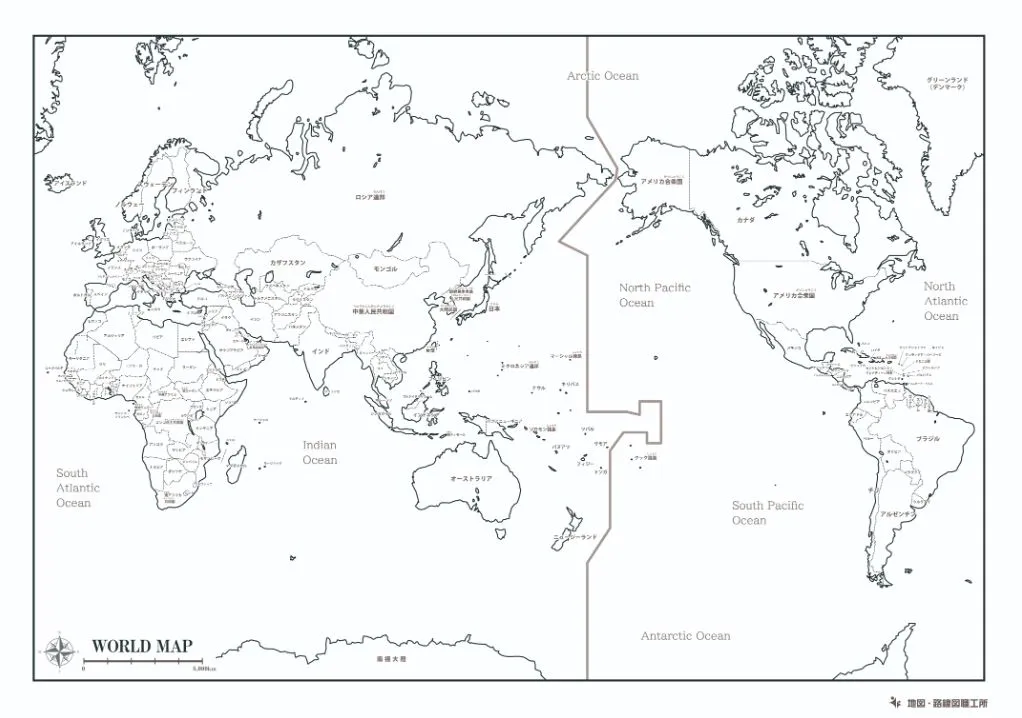

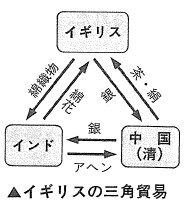

イギリスは中国(清)から茶を大量に輸入し、支払いに使う銀不足に陥った。その為、インド(植民地)で栽培した大量のアヘン(麻薬の一種)を輸出した。すると、今度は清から銀が大量に流出する。清がアヘンの輸入を禁止すると、イギリスは1840年にアヘン戦争を起こし、勝利した。南京条約を結び、上海などを開港させ、香港を割譲(イギリスの領土となった)した。

イギリスの三角貿易

イギリスが清 (中国) に支払った銀を回収するために、植民地であるインドを介して行った貿易のこと。

イギリスの三角貿易

太平天国の乱(1851年~1864年)

洪秀全が中心となり中国南部で起こった農民の反乱。土地を平等に配分することなどをうたう太平天国が建国されたがすぐに滅ぼされた。

日本への外国船の接近

19世紀に入り、ついに外国船が日本近海に現れるようになりました。しかし、江戸幕府は鎖国を理由に、外国船の入港を認めず、強い態度に出ます。しかし、清がイギリスに負けたことを知ると、江戸幕府も次第に強硬な姿勢を緩めざるを得なくなりました。そして、日本は鎖国を続けるべきなのか、それとも開国するのかという意見で分裂し、江戸幕府は崩壊の道へと進んでいくことになるのです。

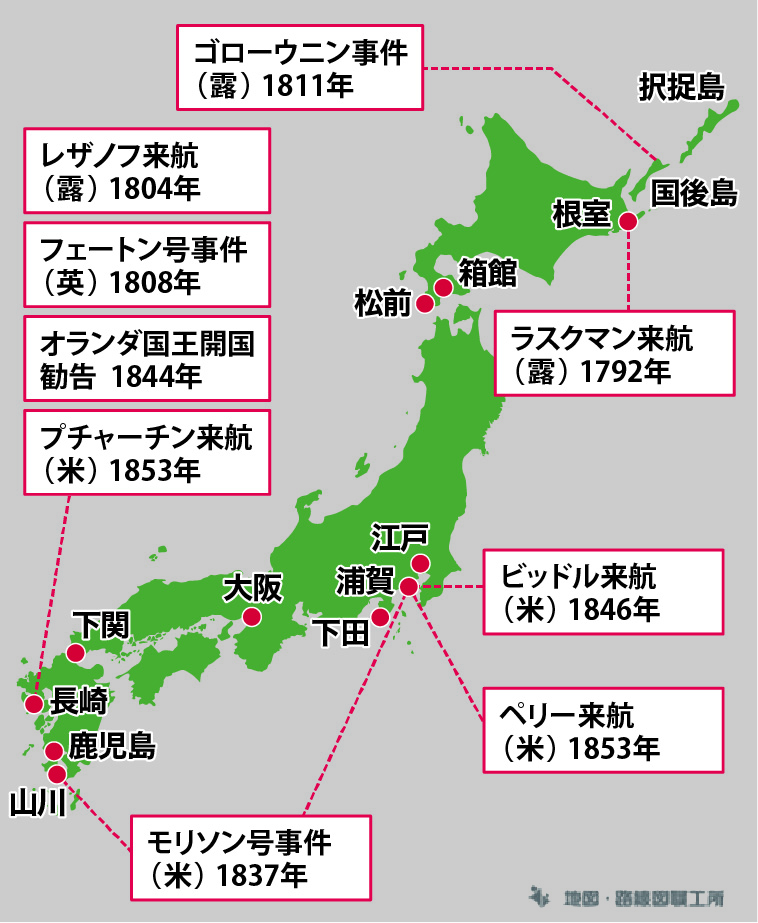

日本への外国船の接近

ロシア

ラクスマンが通商を求めて根室に来港(1792年)

鎖国体制に基づき、江戸幕府は要求を断る。交渉は長崎で行うと通告。

レザノフが通告に基づき長崎に来港(1804年)

江戸幕府は対応に苦慮し、半年間、長崎に幽閉した後、幕府は通商を断る。レザノフは樺太・択捉を攻撃しながらロシアに戻る。

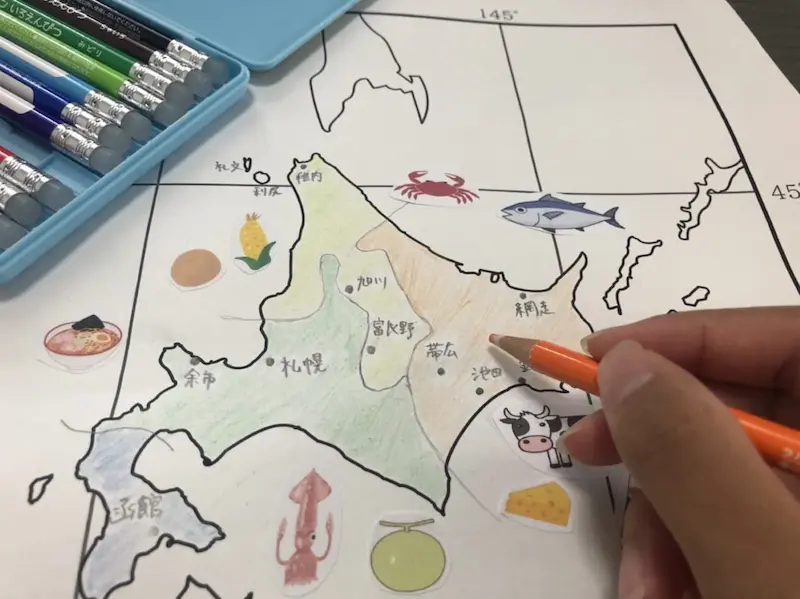

【対策】千島・樺太の探検:間宮林蔵が樺太は島であることを発見 ※間宮海峡の名前の由来。

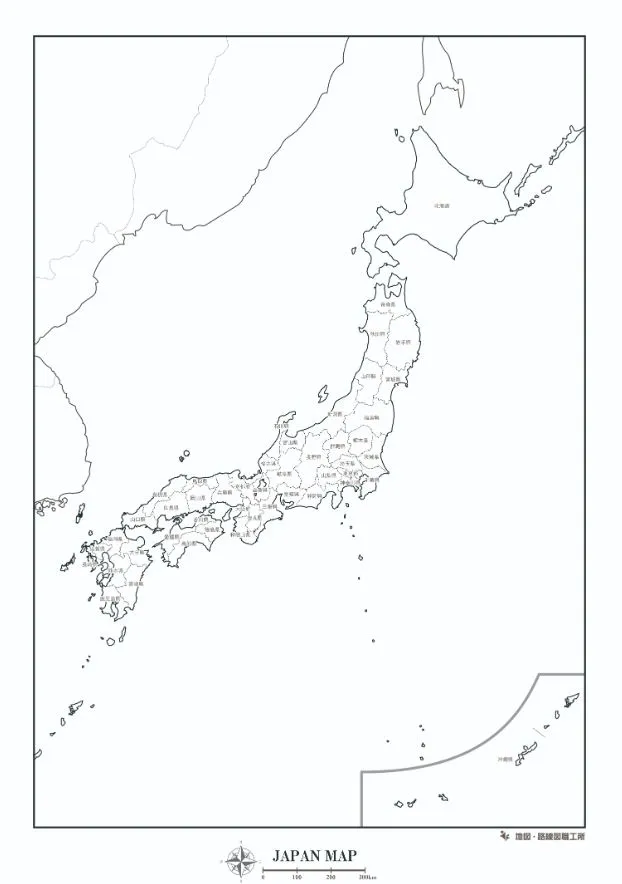

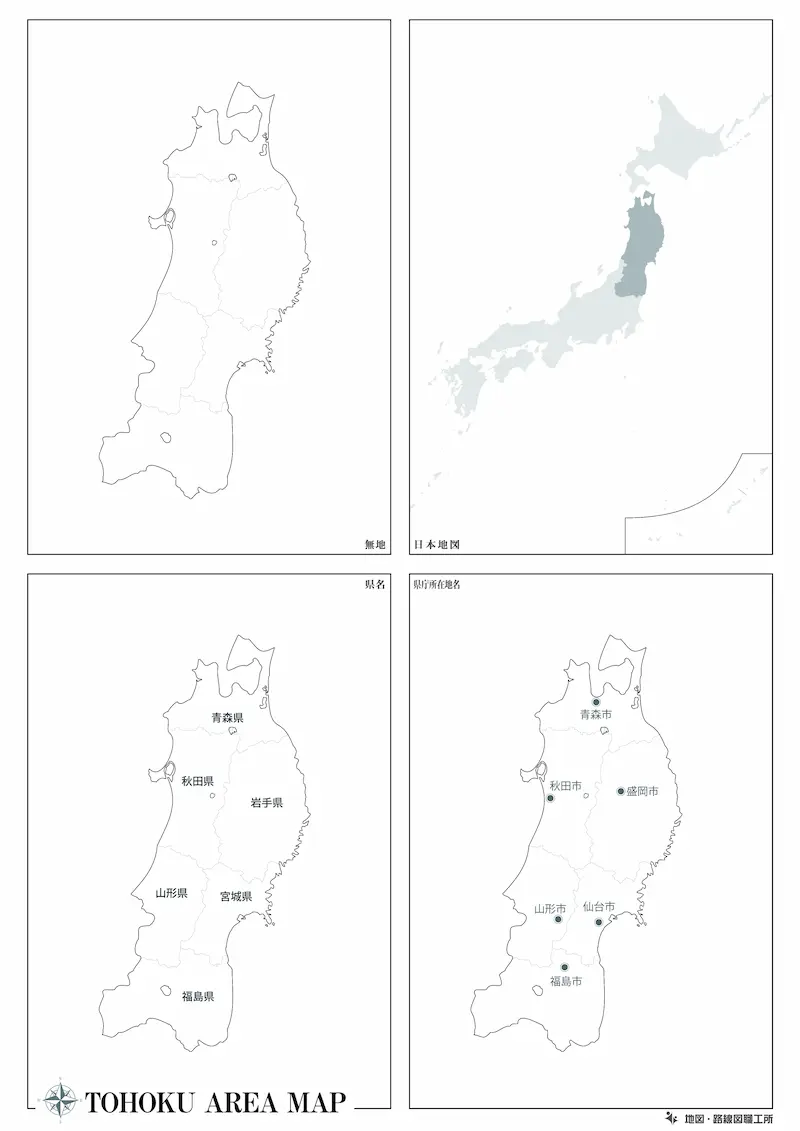

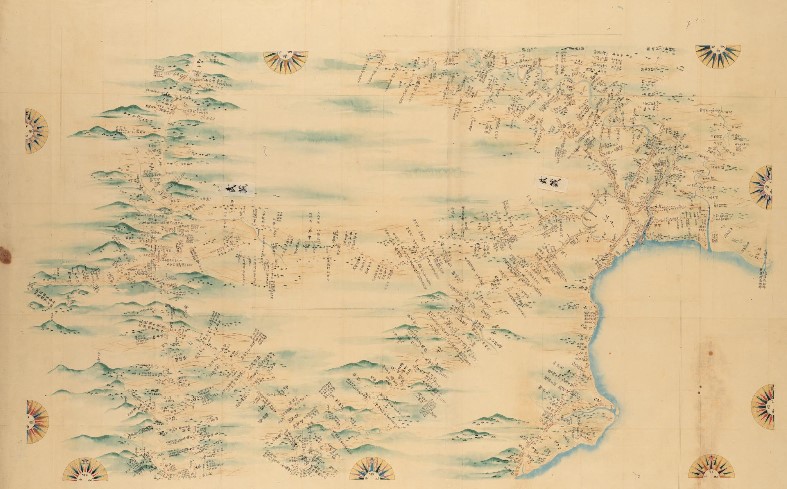

正確な地図の作成:伊能忠敬が日本地図を完成させる

大日本沿海輿地全図

イギリス

フェートン号事件(1808年)

イギリス船フェートン号が長崎に侵入。オランダ商館などで薪や水などを盗んで逃げる。

【対策】 異国船打払令(無二念打払令)(1825年)。清とオランダ船以外の外国船は見つけ次第に砲撃し、追い返す。上陸した外国人については逮捕又は処罰する。

【影響】モリソン号事件(1837年)。日本人漂流民を返還する為に接近してきたアメリカ船が異国船打払令に基づき砲撃される。日本国内で異国船打払令への批判が高まる。幕府を批判した渡辺崋山と高野長英が処罰された(蛮社の獄)。

※異国船打払令の緩和:清がアヘン戦争で惨敗したことを知った幕府は、西洋の軍事力の強大さを認識し、1842年に異国船打払令を廃止し、遭難した船に限り補給を認めるという薪水給与令を新たに制定した。(老中、水野忠邦の時代)

歴史の学習

中学受験の多くを占める歴史は、年表や人物名など暗記部分が大量になります。年代ごとにまとめたり、人物にフォーカスして時代背景を学んだり、文化財や地理的要素から歴史を探るという方法もあります。膨大な知識が必要となる歴史ですが、興味のある角度から切り取っていくと案外スッと覚えることができます。

| No. | テーマ | 内容 |

| 1 |  旧石器時代・縄文時代 旧石器時代・縄文時代 |

旧石器時代、縄文時代の暮らしや文化を解説。 |

| 2 |  弥生時代 弥生時代 |

古代、弥生時代の暮らしや文化を解説。 |

| 3 |  古墳時代・飛鳥時代1 古墳時代・飛鳥時代1 |

古代、古墳時代、飛鳥時代、氏姓制度、古墳時代の終焉から 聖徳太子の時代、飛鳥時代の始まりを解説。 |

| 4 |  飛鳥時代2・奈良時代1 飛鳥時代2・奈良時代1 |

古代、飛鳥時代、奈良時代、大化の改新、平城京、 聖武天皇と仏法などを解説。 |

| 5 |  奈良時代2・平安時代1・平安時代2 奈良時代2・平安時代1・平安時代2 |

古代、奈良時代、平安時代、藤原氏の摂関政治、 浄土真宗、武士の台頭、源氏の進出を解説。 |

| 6 |  平安時代3・鎌倉時代 平安時代3・鎌倉時代 |

中世、平安時代、鎌倉時代、平氏、封建制度、 執権政治、承久の乱暮を解説。 |

| 7 |  室町時代 室町時代 |

中世、室町時代、南北朝の動乱、 東アジアの情勢、経済、産業を解説。 |

| 8 |  戦国時代 戦国時代 |

中世、戦国時代、都市の発展、ヨーロッパの 状況や文化を解説。 |

| 9 |  安土桃山時代 安土桃山時代 |

中世、安土桃山時代、織田信長、豊臣秀吉、 徳川家康の天下統一を解説。 |

| 10 |  江戸時代1 江戸時代1 |

近世、江戸幕府の成立、外交、鎖国、 徳川綱吉の時代を解説。 |

| 11 |  江戸時代2 江戸時代2 |

近世、江戸時代、産業の発展と文化、 三大改革を解説。 |

| 12 |  江戸時代3 江戸時代3 |

近世、江戸時代、ヨーロッパ諸国の市民革命、 産業革命を解説。 |

| 13 |  江戸時代4 江戸時代4 |

近世、江戸時代、ペリー来航、大政奉還、 江戸幕府滅亡を解説。 |

| 14 |  明治時代1 明治時代1 |

近世、明治時代、明治維新、富国強兵、 文明開花を解説。 |

| 15 |  明治時代2 明治時代2 |

近世、明治時代、西南戦争、大日本帝国憲法の制定、 立憲国家を解説。 |

| 16 |  明治時代3 明治時代3 |

近世、明治時代、日清・日露戦争、産業革命、 日本の領土を解説。 |

| 17 |  大正時代 大正時代 |

近代、大正時代、第一次世界大戦、 大正デモクラシーを解説。 |

| 18 |  昭和時代1 昭和時代1 |

近代、昭和時代、、関東大震災、満州事変、 日中戦争、世界恐慌を解説。 |

| 19 |  昭和時代2 昭和時代2 |

近代、昭和時代、領土、民主化政策、 第二次世界大戦を解説。 |

| 20 |  昭和時代3 昭和時代3 |

近代、昭和時代、高度経済成長、第一次石油危機、 戦後の国際関係を解説。 |

| 21 |  平成1 平成1 |

現代、平成、バブル崩壊、冷戦、 文化、経済を解説。 |

| 22 |  平成2・令和 平成2・令和 |

現代、平成、令和の経済、政権交代、東日本大震災など 日本を取り巻く環境を解説。 |

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの教科書・参考書ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの雑学系書籍・本ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめのyoutube動画ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの単語チェック用、一問一答問題集ランキング10選

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)