中学受験 歴史シリーズ。第1回目は『日本の歴史 – 旧石器時代・縄文時代』です。

今回から、歴史の学習に入ります。歴史というと、これまで学んできた地理に比べて、身近に感じることが出来ず、興味を持てない、覚えられないという人が多くいます。しかし、どうして歴史の勉強をしなければならないのでしょうか?

それは、歴史は繰り返すからです。例えば、事故の歴史というものがあります。過去の事故を学び、知ることで、同じ事故、失敗を繰り返さないために、そういうものがまとめられ、学習の場が与えられています。もちろん、今、皆さんが学ぶのは、もっと広い意味での歴史です。日本がどのように成り立ち、外国と付き合い、どのようにして近代国家になり立ったのかを学びます。

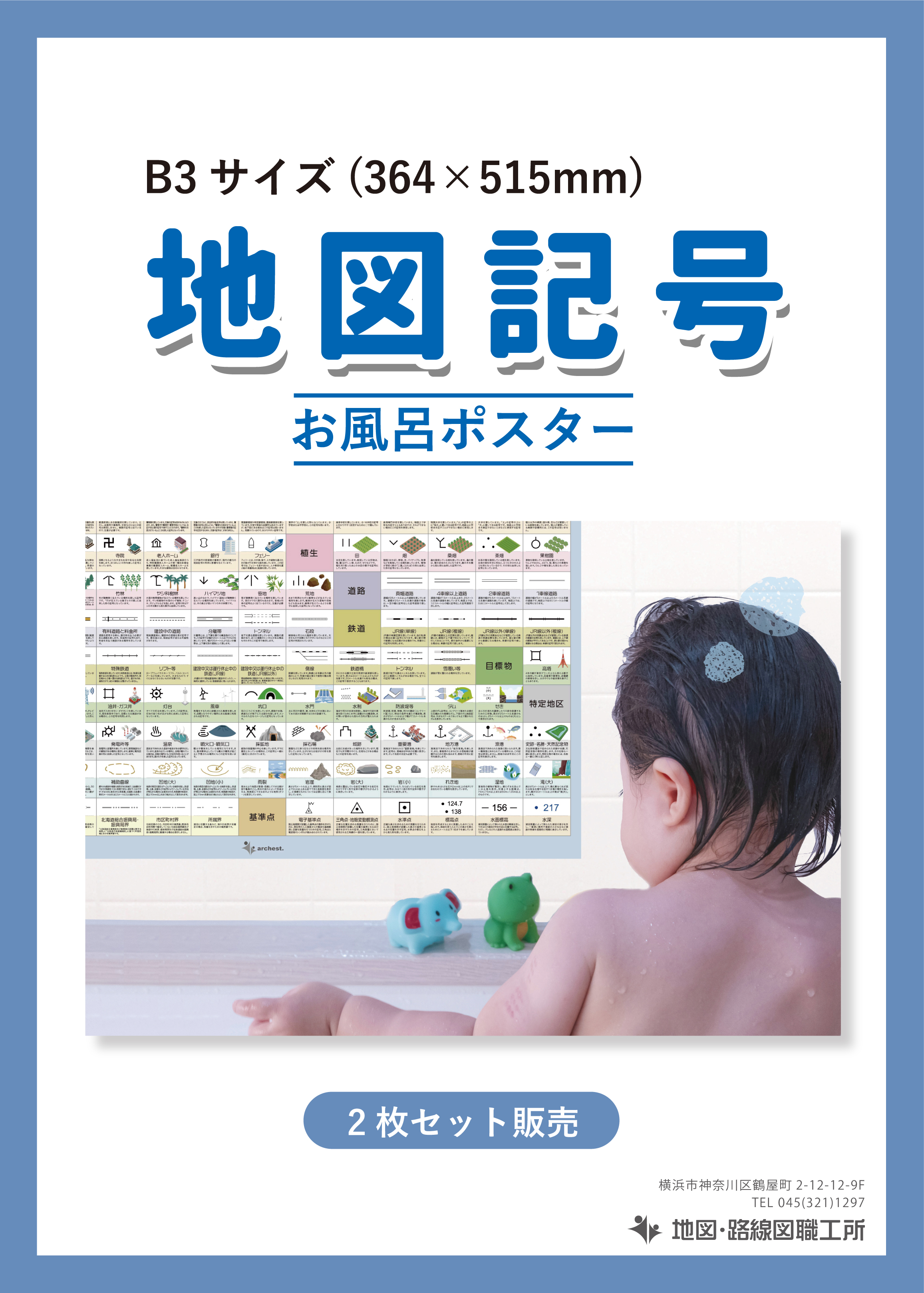

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

今の表し方

いきなり質問ですが、今はいつですか?あまりにも漠然とした馬鹿ばかしい質問に聞こえますが、様々な答えが出てくるでしょう。『2022年※月※日』と答える人もいれば、『令和4年※月※年』と答える人もいるでしょう。あるいは、21世紀と簡単に答える人もいるかもしれませんし、2682年とマニアックな答え方をする人もいるかもしれません。つまり、歴史の一つの時点を説明するにも、様々な数え方があります。これから、皆さんが歴史を勉強するのに非常に重要なことです。

西暦

さきほど、2022年と答えた人は、この西暦を使っています。今後、歴史を勉強する際には、基本的に西暦を用いることになりますので、しっかり覚えましょう。西暦とは、イエスキリストの生まれた日付を基準としています。その名の通り、西洋の国々が基準となっている暦ですが、今では全世界的に使われています。

イエスキリストの誕生

_______________↓______________AD2022

紀元前(BC:Before Christ) 紀元後(AD:Anno Domini)

厳密に現在を示すと、このように紀元後2022年と言うことになりますが、この紀元後は省略して問題ありません。逆にイエスキリストが生まれる前の年を表現する際には、紀元後と混同しないように、紀元前を前に付けて表します。ちなみに、略してBC、ADと書く先生もいますが、テストのときはしっかり漢字で書いてください。それにしても、Before Christとはあまりにも単純ですが、一方のAnno Dominiとは??これはラテン語から取られており、訳すと主(イエスキリストのこと)の年となります。ともあれ、紀元前の年が大きくなれば大きくなるほど、昔のこと、紀元後の年が大きくなれば大きくなるほど、最近のことであるということを覚えておきましょう。

世紀

先ほど21世紀と答えた人は世紀という単位を使ったわけです。世紀とは西暦1~100年を1世紀,西暦101年~200年を2世紀・・・とする数え方です。紀元前の時代も、紀元前〇世紀という風に表現することが出来ます。この世紀の数え方は、しばしば試験で出題されますので、覚えておきましょう。いきなり質問されると案外答えられないのが、この問題です。

2022年は何年?

直感で21世紀とわかってしまう問題ですが、実際にはどのような計算で求められるのでしょうか?西暦1年から100年ごとに区切るわけですから、2022÷100=20あまり22、20に1を足して21世紀とするか、又はもっと簡単に西暦の上二桁(千と百の位)に1を足せば西暦になります。しかし、注意をしなければならないのは、2000年など、下二桁(一の位と十の位)がゼロになるときで、このときに2000年を21世紀と答えると×になってしまいます。世紀は西暦1年から始まるわけですから、21世紀は2001年からです。末尾が00となっているときだけは、1を足さずに、そのままの数字を答えましょう。

世紀という単位を使って出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 1853年は何世紀?

問題2 1942年は何世紀?

問題3 1900年は何世紀?

▼ 解答をみる

元号

先ほど、令和を使って答えてくれた人は、この元号という数え方を使っています。元号とは日本独自の数え方で、基本的に天皇の代ごとに変わります。特に明治以降は天皇が即位してから崩御する(亡くなる)まで、一つの元号が使われます。しかし、平成天皇は崩御を待たずして、高齢による体調不良等の理由から次の天皇に譲位しました。天皇の譲位は、今から約200年前、江戸時代後期の1817年仁光格天皇が行って以来のものになります。譲位後の天皇は、上皇という身分になり、歴史的にみると、引き続き政治に権力をふるった上皇もいれば、そうでない上皇も存在します。なお、現在の上皇・天皇は政治を行いません。歴史の授業では通史として、古代から現代までを扱う為、元号を使うと、時代感覚がつかめなくなってしまうため、元号は使わずに、西暦で表記します。

皇紀

2682年とマニアックな答えをした人が使ったのは皇紀です。これも日本独自の年代の表し方で、初代天皇である神武天皇が即位した年を基準としています。神武天皇の即位は、西暦で示すと紀元前660年2月11日で、現在もこの日は建国記念日として、祝日となっています。つまり、西暦に660年を足すと、皇紀になるわけです。ただし、現在の日本でほとんど皇紀は使われていません。

世界には、それぞれの国や地域ごとに独自の年代の数え方をしているところもあります。西暦の他に、世界ではどのような表現方法があるのか、調べてみましょう。

時代区分

これから、日本史を勉強するにあたって、原始から現代までの流れを簡単に押さえておきましょう。今から皆さんは、旧石器時代に始まり、平成、令和時代までを学習していきます。なお、先ほどの話を関連しますが、明治時代以降は、時代=天皇の代となります。一方、江戸時代より以前は、天皇の代よりももっと大きいくくりとなっており、社会や、支配(為政者)体制の変化によって時代を区分しています。

| 原始 | 古代 | 中世 | 近世 | 近代 | 現代 |

|

|

飛鳥時代 奈良時代 平安時代 |

鎌倉時代 室町時代 戦国時代 安土桃山時代 |

江戸時代 |

|

昭和時代 (戦後) 平成時代 令和時代 |

旧石器時代(1万数千年以上前)

日本の歴史は遡ると旧石器時代に至ります。何を根拠にしているかと言うと、人が住んでいたかいないかということです。人が住んでいた証拠が見つかれば、時代はさらに遡ります。特に、歴史書が存在していない原始の時代の手がかりとなるのは、遺跡や、そこから出土する骨や化石、土器などです。これら、昔を知る手掛かりは、歴史書と合わせて、史料と呼ばれます。

最も古い時代の遺跡

野尻湖遺跡(長野県)

ナウマンゾウ・オオツノシカの骨が出土。

野尻湖遺跡

長らく、日本で最も古い時代の遺跡としては長野県の野尻湖遺跡が有名でした(地図帳で場所をチェック!!)。ここからはナウマンゾウ、オオツノシカの骨が出土しています。しかし、人間が住んでいる根拠は見つかりませんでした。その為、昔の教科書では、日本で最も古い時代は旧石器時代ではなく、縄文時代とされていました。しかし、野尻湖遺跡からこれら動物の骨が見つかったということは、この時代がどのような時代だったのかがわかります。何故ならこれら動物は、大陸の生き物であり、日本古来の動物ではないからです。

旧石器時代についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 野尻湖遺跡からナウマンゾウの骨が出てきたことは、何を意味するのか?

▼ 解答をみる

岩宿遺跡(群馬県)

関東ローム層の中から相沢忠洋が発見。黒曜石で作られた石器が出土。

岩宿遺跡

しかし、その後、人間の生活の痕跡のある遺跡が発掘されました。1946年に考古学者の相沢忠洋は群馬県の岩宿遺跡(地図帳で場所チェック)から、打製石器(石を打ち砕いて割った石器)が発掘されたのです。打製石器は、木や肉を切る、削る、また動物を狩るのに使われました。また、当時の人々は、山や崖のほら穴に住んでいたと考えられています。

打製石器

縄文時代(1万年前頃~紀元前4世紀頃)

今から1万年年前くらいになると、環境や人々の生活にも変化が訪れます。地球が温暖化し、海面が上昇し、この頃に日本列島が形成されました。温暖化したことで、食物に恵まれ、人々の生活は豊かになります。貧富の差、身分階級もほとんどなく、日本史上、もっとも人々が豊かに暮らしていた時代と言っても過言ではないでしょう。

旧石器時代からの変化

①道具の変化

打製石器から磨製石器、骨角器、縄文土器(煮炊きが可能に)へ

世紀の大発明とも言える縄文土器がこの時代につくられるようになりました。粘土を固めて低い温度で焼いた土器で、縄目の模様が入っていることからそう呼ばれており、そのまま時代の名前にもなっています。後に生まれる弥生土器に比べ、黒褐色で厚手でもろいという特徴があります。土器が生まれたことで、木の実などを煮炊きが可能になりました。また、石器は、ただ打ち砕いたものではなく、磨くことで形を整えた土器が作られるようになりました。骨角器は動物の角を加工した飾り物です。

磨製石器

②家の変化

竪穴住居に住むようになる

旧石器時代には、動物を追いながら移動生活で自然のほら穴などに住んでいた人々は、簡単な家を作るようになりました。その家は、形状から竪穴住居と呼ばれています。遺跡の発掘調査の結果から、集落(ムラ)を形成し、定住生活を始めたことがわかります。また、この時代の集落は主に台地に形成されています。

③食料の変化

肉(イノシシ・シカ)・魚・木の実

この時代、まだ稲作は始まっていません。人々は、動物や魚を狩ったり、木の実などを採集して暮らしていました。また、動物を取るための落とし穴があったことも遺跡の調査からわかっています。

※人口が増えて、食うものも増えれば出るものが出る。

縄文時代のゴミ捨て場:貝塚(貝や骨、土器以外は土に戻らず、残る)

日本で最初に見つかった貝塚:大森貝塚(東京都)1877年、エドワードモースが列車で移動中に車窓から発見。

※日本人はそれまで誰も気づかなかった!

大森貝塚

④生活の変化

旧石器時代よりも生活環境は大きく向上したが、それでも毎日は自然との戦い。狩猟中心の不安定な生活。自然を恐れていた。神だのみ。

土偶

遺跡から大量に出土。ほとんど片足が無い状態で発掘される。まじないに使用(痛いの痛いの飛んでいけの理論)。土偶にはいくつかのタイプがありますが、遮光器土偶と呼ばれる下の写真のものが有名。

土偶

青森県亀ヶ岡遺跡に近いJR五能線木造(きづくり)駅の駅舎は、この遺跡から出土した土偶(遮光器土偶)をイメージして作られており、列車が発着するときに目(遮光器)が開いて点滅する「いらっしゃいビーム」を見ることが出来ました。後に怖いという理由で点滅は無くなったという話を聞きましたが、果たして現在どうなっているのか、現地で確認してみてください。

JR五能線木造駅

旧石器時代の遺跡からは人骨も発掘されています。これら人骨の中には、歯が抜かれていたり(抜歯)、またわざと体を折った状態(屈葬)で見つかっているものもあります。抜歯は、今でも一部の民族で見られるような、通過儀礼(ある年齢になったら抜く)、また屈葬は、死んだ霊が蘇らないようにするなどの意味があったものと考えられています。

遺跡

三内丸山遺跡(青森県)縄文時代の大規模集落、野球場建設の際に偶然発見されました。大量の土器・石器・土偶のほかに新潟県のひすい・北海道の黒曜石が出土しています。

三内丸山遺跡

前で紹介した人々の生活の変化には、当然証拠があります。その中でも特に有名な青森県三内丸山遺跡は必ず押さえましょう。また、集落跡(竪穴住居などの柱の跡)からは、土器・石器・土偶などが発掘されていますが、注目すべきは、ひすいや、黒曜石も発掘されていることです。

遺跡についてよく出題される問題を少し解いてみましょう。

問題1 三内丸山遺跡からひすいや黒曜石が出土したことは何を意味しているのでしょうか?

▼ 解答をみる

歴史の学習

中学受験の多くを占める歴史は、年表や人物名など暗記部分が大量になります。年代ごとにまとめたり、人物にフォーカスして時代背景を学んだり、文化財や地理的要素から歴史を探るという方法もあります。膨大な知識が必要となる歴史ですが、興味のある角度から切り取っていくと案外スッと覚えることができます。

| No. | テーマ | 内容 |

| 1 |  旧石器時代・縄文時代 旧石器時代・縄文時代 |

旧石器時代、縄文時代の暮らしや文化を解説。 |

| 2 |  弥生時代 弥生時代 |

古代、弥生時代の暮らしや文化を解説。 |

| 3 |  古墳時代・飛鳥時代1 古墳時代・飛鳥時代1 |

古代、古墳時代、飛鳥時代、氏姓制度、古墳時代の終焉から 聖徳太子の時代、飛鳥時代の始まりを解説。 |

| 4 |  飛鳥時代2・奈良時代1 飛鳥時代2・奈良時代1 |

古代、飛鳥時代、奈良時代、大化の改新、平城京、 聖武天皇と仏法などを解説。 |

| 5 |  奈良時代2・平安時代1・平安時代2 奈良時代2・平安時代1・平安時代2 |

古代、奈良時代、平安時代、藤原氏の摂関政治、 浄土真宗、武士の台頭、源氏の進出を解説。 |

| 6 |  平安時代3・鎌倉時代 平安時代3・鎌倉時代 |

中世、平安時代、鎌倉時代、平氏、封建制度、 執権政治、承久の乱暮を解説。 |

| 7 |  室町時代 室町時代 |

中世、室町時代、南北朝の動乱、 東アジアの情勢、経済、産業を解説。 |

| 8 |  戦国時代 戦国時代 |

中世、戦国時代、都市の発展、ヨーロッパの 状況や文化を解説。 |

| 9 |  安土桃山時代 安土桃山時代 |

中世、安土桃山時代、織田信長、豊臣秀吉、 徳川家康の天下統一を解説。 |

| 10 |  江戸時代1 江戸時代1 |

近世、江戸幕府の成立、外交、鎖国、 徳川綱吉の時代を解説。 |

| 11 |  江戸時代2 江戸時代2 |

近世、江戸時代、産業の発展と文化、 三大改革を解説。 |

| 12 |  江戸時代3 江戸時代3 |

近世、江戸時代、ヨーロッパ諸国の市民革命、 産業革命を解説。 |

| 13 |  江戸時代4 江戸時代4 |

近世、江戸時代、ペリー来航、大政奉還、 江戸幕府滅亡を解説。 |

| 14 |  明治時代1 明治時代1 |

近世、明治時代、明治維新、富国強兵、 文明開花を解説。 |

| 15 |  明治時代2 明治時代2 |

近世、明治時代、西南戦争、大日本帝国憲法の制定、 立憲国家を解説。 |

| 16 |  明治時代3 明治時代3 |

近世、明治時代、日清・日露戦争、産業革命、 日本の領土を解説。 |

| 17 |  大正時代 大正時代 |

近代、大正時代、第一次世界大戦、 大正デモクラシーを解説。 |

| 18 |  昭和時代1 昭和時代1 |

近代、昭和時代、、関東大震災、満州事変、 日中戦争、世界恐慌を解説。 |

| 19 |  昭和時代2 昭和時代2 |

近代、昭和時代、領土、民主化政策、 第二次世界大戦を解説。 |

| 20 |  昭和時代3 昭和時代3 |

近代、昭和時代、高度経済成長、第一次石油危機、 戦後の国際関係を解説。 |

| 21 |  平成1 平成1 |

現代、平成、バブル崩壊、冷戦、 文化、経済を解説。 |

| 22 |  平成2・令和 平成2・令和 |

現代、平成、令和の経済、政権交代、東日本大震災など 日本を取り巻く環境を解説。 |

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの教科書・参考書ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの雑学系書籍・本ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめのyoutube動画ランキング10選

関連記事中学受験「歴史」の学習におすすめの単語チェック用、一問一答問題集ランキング10選

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)