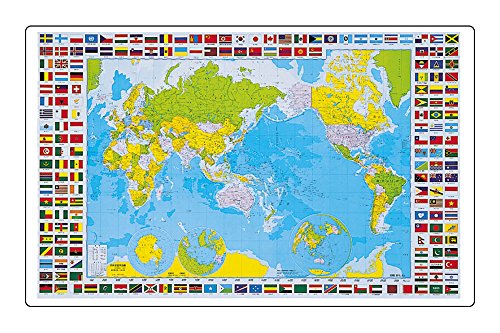

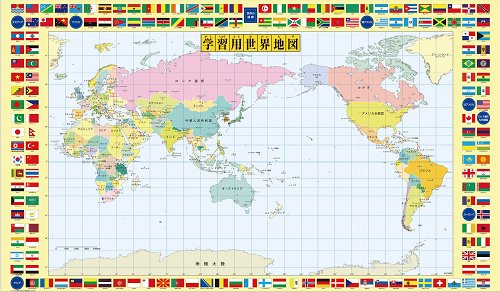

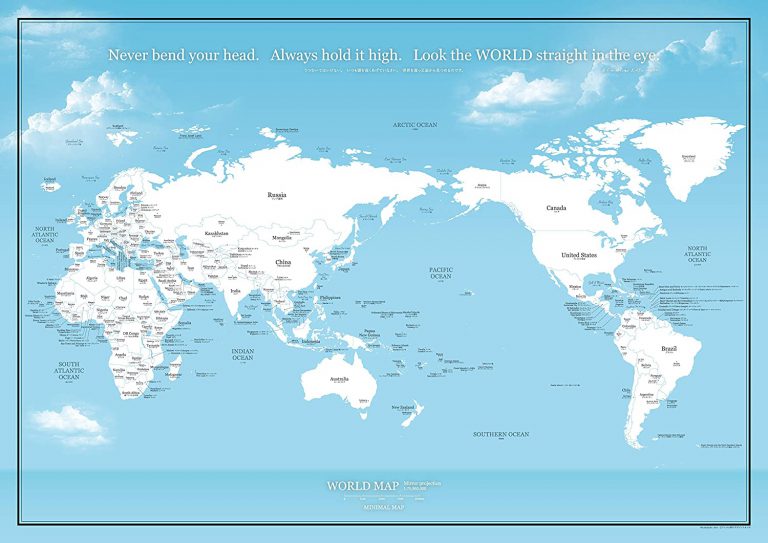

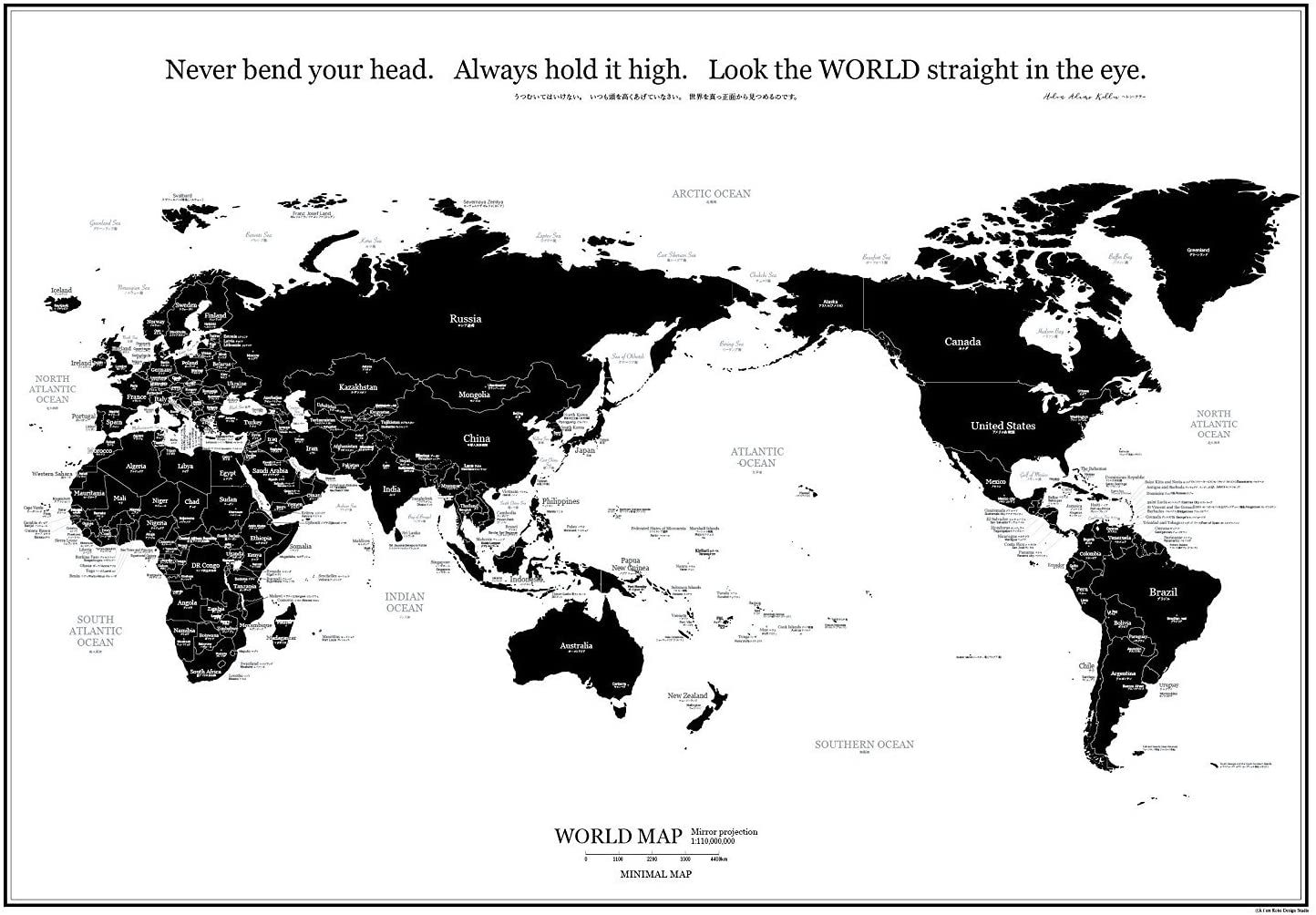

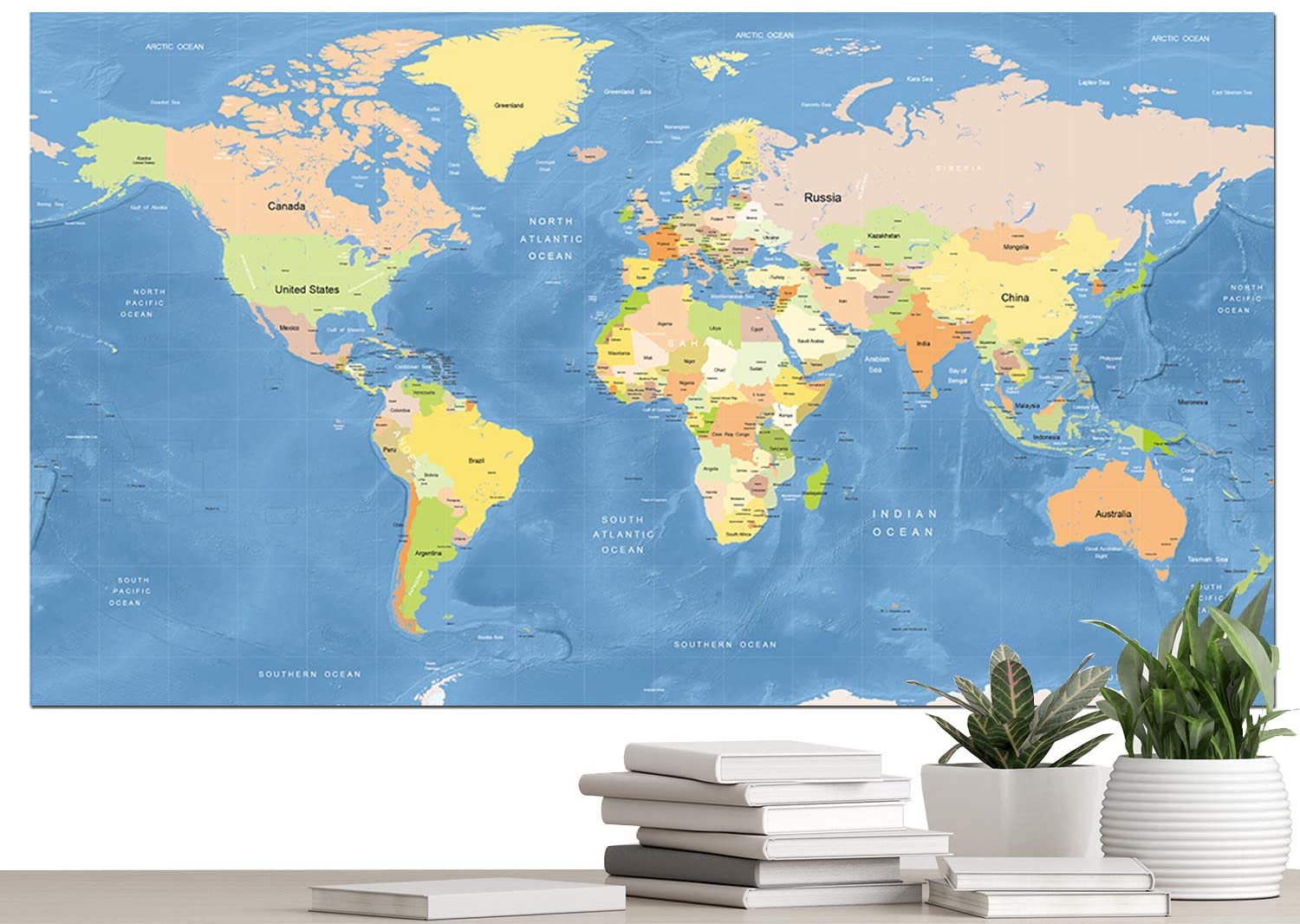

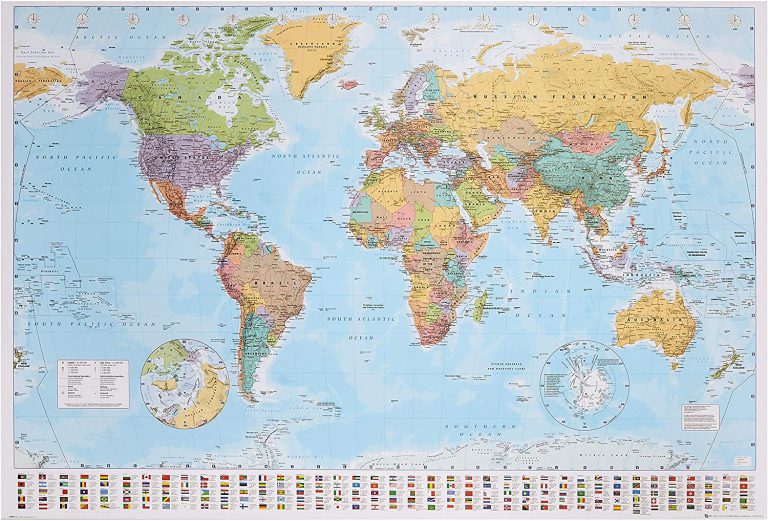

我々が普段よく目にする世界地図は長方形の形をしています。現在もっと多く使われている世界地図。それがメルカトル図法です。メルカトル図法では、世界の国々のおおよその位置関係が把握できるわかりやすい地図です。その国の緯度と経度も一目瞭然でわかります。しかし、全てが正確に描かれていないということには注意が必要です。世界地理の試験で出題される確率がもっとも高いメルカトル図法の特徴をおさえ、しっかりと答えを導けるようにしましょう。この記事ではメルカトル図法地図の読み取り方を解説します。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

メルカトル図法の特徴

私たちが目にしている世界地図は正確ではありません。立体の地球を平面上に落とし込むわけですから、当然、歪みというものが発生します。ただ、メルカトル図法の場合、その歪みを一見しただけではあまり感じにくいのが特徴です。ですから、多くの世界地図でこの図法が取り入れられているわけですが、その歪みに気づかないと、試験で大きなミスをする可能性があります。ここでしっかりおさえましょう。

何が正確に記されているのか

メルカトル図法は緯度と経度が垂直に交わる地図です。確かにそれはわかるのですが、何を正確に表しているのでしょうか?それは蛇角です。蛇角とは難しい言葉ですが、これは地図上の二地点間を結ぶ直線と経線に対する角度のことです。方位磁針を見ながらこの角度の方向に進むと、目的地に到着することが出来るのです。今では、なかなかピンときませんが、メルカトル図法が海図や航海図としての役割があったことの名残です。私たちの今の使い方としては、緯度と経度を地図上から調べることがメインになってくるでしょう。

- 本初子午線、日付変更線、日本標準時子午線、赤道、北緯40度線の位置はしっかり覚えておこう。

何が正確に表せないのか

他の図法に比べ、歪みがあまりないようにも見えますが、メルカトル図法は丸い地球儀を円筒状に投影したものです。つまり、北極や南極部分は無理やり引き延ばされているわけです。ですから、低緯度地域になればなるほど(極に近づくほど)距離が実際よりも大きく記されています。

国の面積も同様であり、普段はほとんど気にしませんが、地図の一番下の方に南極大陸が一面に広がっていることに気づくのではないでしょうか。これは実際の十数倍の大きさになってしまっています。逆に言えば、低緯度、中緯度地域については、そこまでゆがみが生じていない為、今日我々が違和感なく親しめる地図である理由かもしれません。

- 気を付けなければならないのは、例えば東京とロサンゼルスをまっすぐ結んだ線は、最短距離ではないということ。さらに方角も正確ではない。ここが最も試験に狙われるポイント!

次の章で実際に問題を解いて確認してゆきましょう。

メルカトル図法 練習問題にチャレンジ

メルカトル図法についての問題を解いてみましょう。

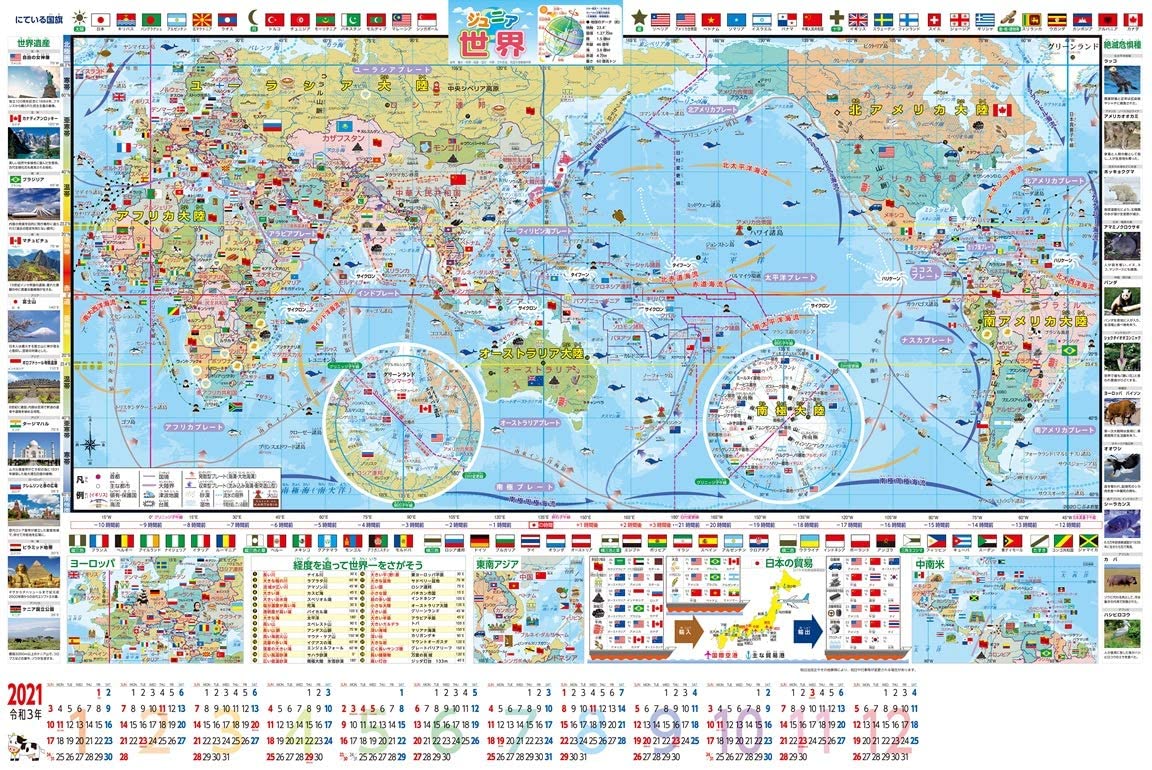

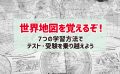

問題1 下の略地図を見て、次の問いに答えなさい。

略地図の1~4の経線のうち、兵庫県明石市を通るものはどれか。適切なものを一つ選び、その番号を書きなさい。なお、兵庫県明石市は、東経135度の地点にあるものとする。

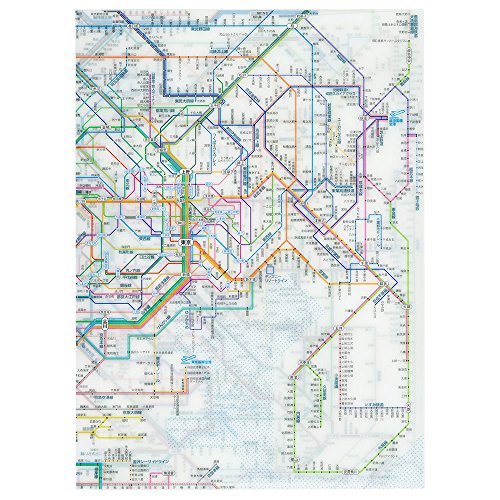

略地図

▼ 解答をみる

- 東経135度線と北緯40度線の通る地域は一通り覚えよう!

問題2 次の図は、経線がそれぞれ30度間隔の地球儀を描いたもです。これを見て、あとの①、②の問いに答えなさい。

① 次のア~エのうち、図で見えている大陸と海洋の組み合わせとして正しいものはどれですか。一つ選び、その記号を書きなさい。

② 次の文は、地球儀の●印で示されたA地点のおよその緯度、経度について述べたものです。文中のそれぞれの空欄にあてはまるものを、下の(文字)と(数字)のうちから一つずつ選んで書き、文を完成させなさい。

A地点のおよその緯度、経度は、_緯_度、_経_度である。

(文字) 北、南、東、西

(数字) 5、40、95、175

▼ 解答をみる

- 地球儀からの出題という珍しいパターンだが、わからなければ落ち着いてメルカトル図法を思い出そう!

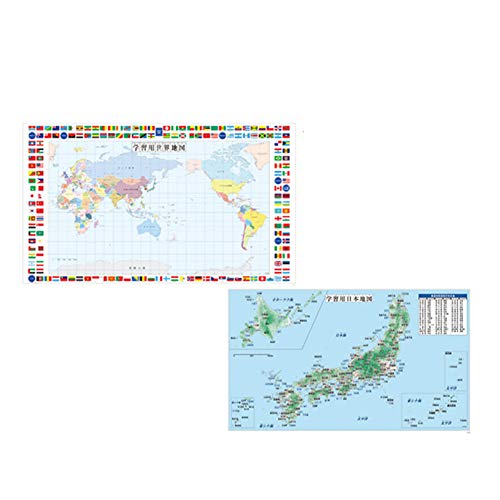

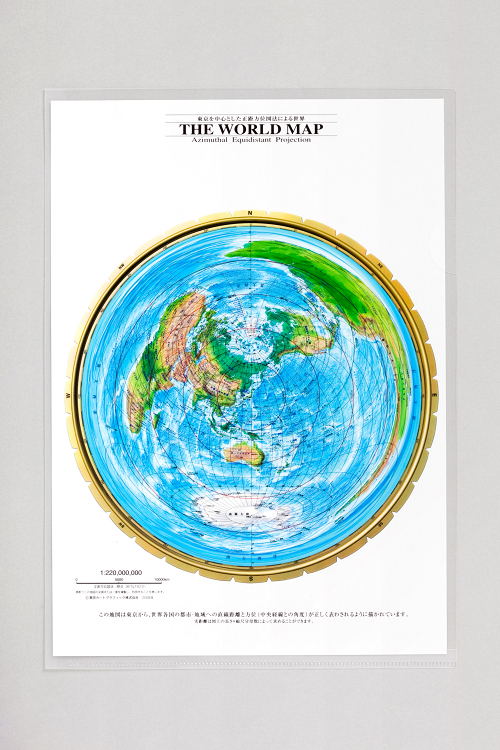

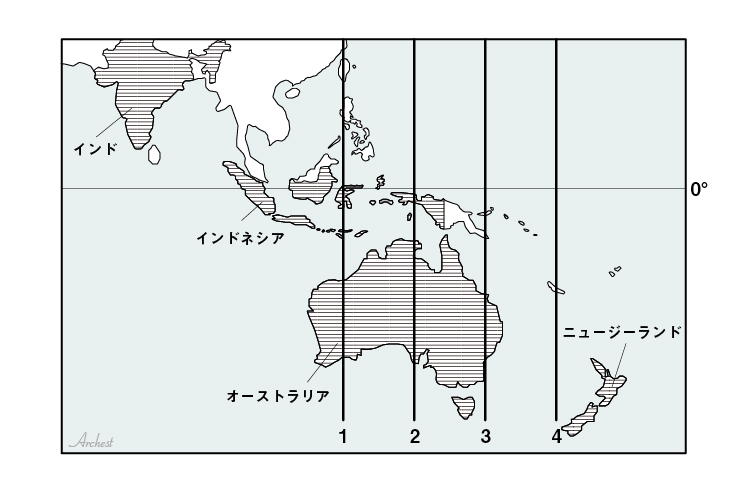

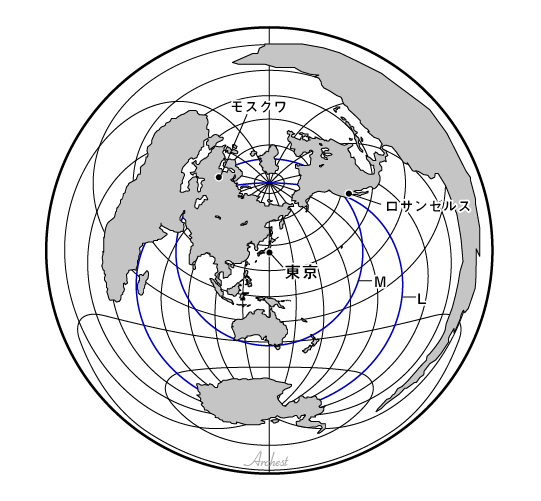

問題3 下の地図Ⅰは、緯線と経緯が直角に交わった地図、地図Ⅱは東京からの距離と方位が正しくあらわされた地図である。また、地図ⅠのA~Dは国を、地図Ⅰと地図ⅡのS~は、それぞれ同じ都市を示している。地図Ⅰと地図Ⅱを参考にして、次の(1)-(4)の問いに答えなさい。

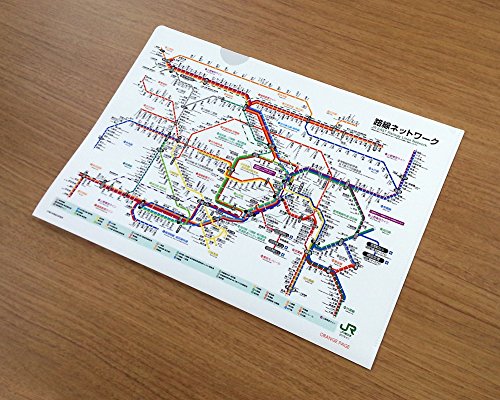

地図Ⅰ

地図Ⅱ

(1)S~Vの都市のうち、新年を最初にむかえるものはどれか。一つ選びなさい。

(2)東京から見て、A国はどの方位にあるか。最も適当なものを、次のア~エの中から一つ選びなさい。

ア.東 イ.北東 ウ.西 エ.北西

(3)S~Vの都市のうち、東京からの距離が最も適当なものはどれか。一つ選びなさい。

(4)S~Vの都市が共通して属する気候帯は何か。書きなさい。

▼ 解答をみる

- 経度0度の本初子午線を最低限覚えておかないと答えられない!なお、近年は図法の名称を出さずに、このように図法の特徴を親切に問題文に出してくれる学校も多いので慌てずに取り組もう。また、メルカトル図法と共に、時差や気候の問題も出題される!

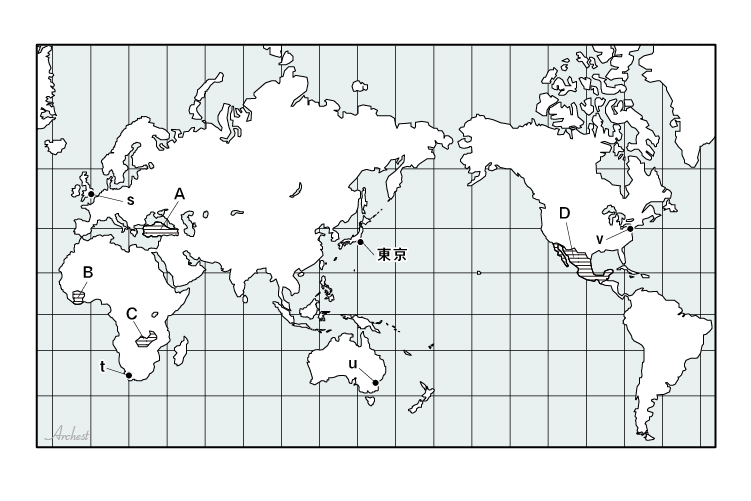

問題4 下の略図Ⅰは経線と緯線が直角に交わった地図である。また右上の略図Ⅱは地図の中心にある東京からの距離と方位が正しくあらわされた地図である。これらの地図について、次の問に答えなさい。なお、略地図Ⅰ、略地図Ⅱともに経線は本初子午線から20度ごと、緯線は赤道から20度ごとに引いてある。

略地図Ⅰ

略地図Ⅱ

(ア)略地図Ⅰのaで示した大陸に関して、次の□の中の文の□A、□Bにあてはまるものの組み合わせとして正しいものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

aで示した大陸では、スペインやポルトガルからやってきた人々が植民地をつくったという歴史があり、現在でもスペイン語やポルトガル語が話され、彼らが広めた□A教を信仰する人が多いという特徴がある。この大陸の西側の□Bに沿った地域には造山帯の一部となっているアンデス山脈があり、火山や地震が多くなっている。

1.A:イスラム B:太平洋

2.A:イスラム B:大西洋

3.A:キリスト B:太平洋

4.A:キリスト B:大西洋

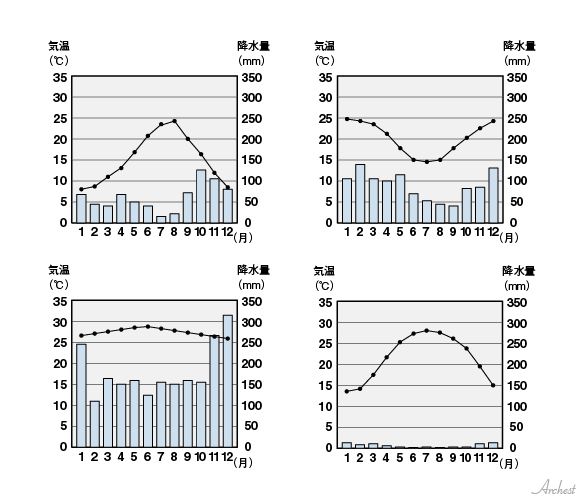

(イ)略地図Ⅰにある都市W~都市Zに関して、月ごとの平均気温と降水量をあらわした下の1~4(左上1.右上2.左下3.右上4)の中から、都市W~都市Zにあてはまるものを、それぞれ一つずつ選び、その番号を書きなさい。

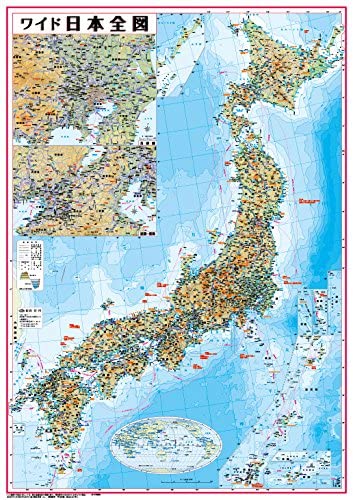

(ウ)略地図Ⅰのb~dの島に関して、次の文の□C~□Eにあてはまるものを、下の1~5の中からそれぞれ一ずつ選び、その番号を書きなさい。

略地図Ⅰは日本の領土の端にある島を示している。このうちbの島は□C、Cの島は□D、dの島は□Eである。

1.与那国島 2.国後島 3.択捉島 4.沖ノ島島 5.南鳥島

(エ)略地図Ⅰ、略地図Ⅱにある東京からロサンゼルスに行く航空機は日本時間の2月15日午後5時に東京国際空港を出発し、10時間かかってロサンゼルス国際空港に到着した。到着時のロサンゼルスの日時を午前もしくは午後という語を用いて書きなさい。なお、ロサンゼルスの標準時の基準となる経度は、略地図Ⅰ、略地図ⅡのLの経線で示している。

(オ)略地図Ⅰ、略地図Ⅱにある東京、ロサンゼルス、モスクワに関して、次の□中の文の□F □Gにあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。

ロサンゼルスは、東京から見てほぼ□Fの方位に位置している。また東京からロサンゼルスまでの最短距離よりも、東京からモスクワまでの最短距離の方が□Gことがわかる。

1. F:北東 G:長い 2. F:北東 G:短い

3. F:東 G:長い 4. F:東 G:短い

▼ 解答をみる

まとめ

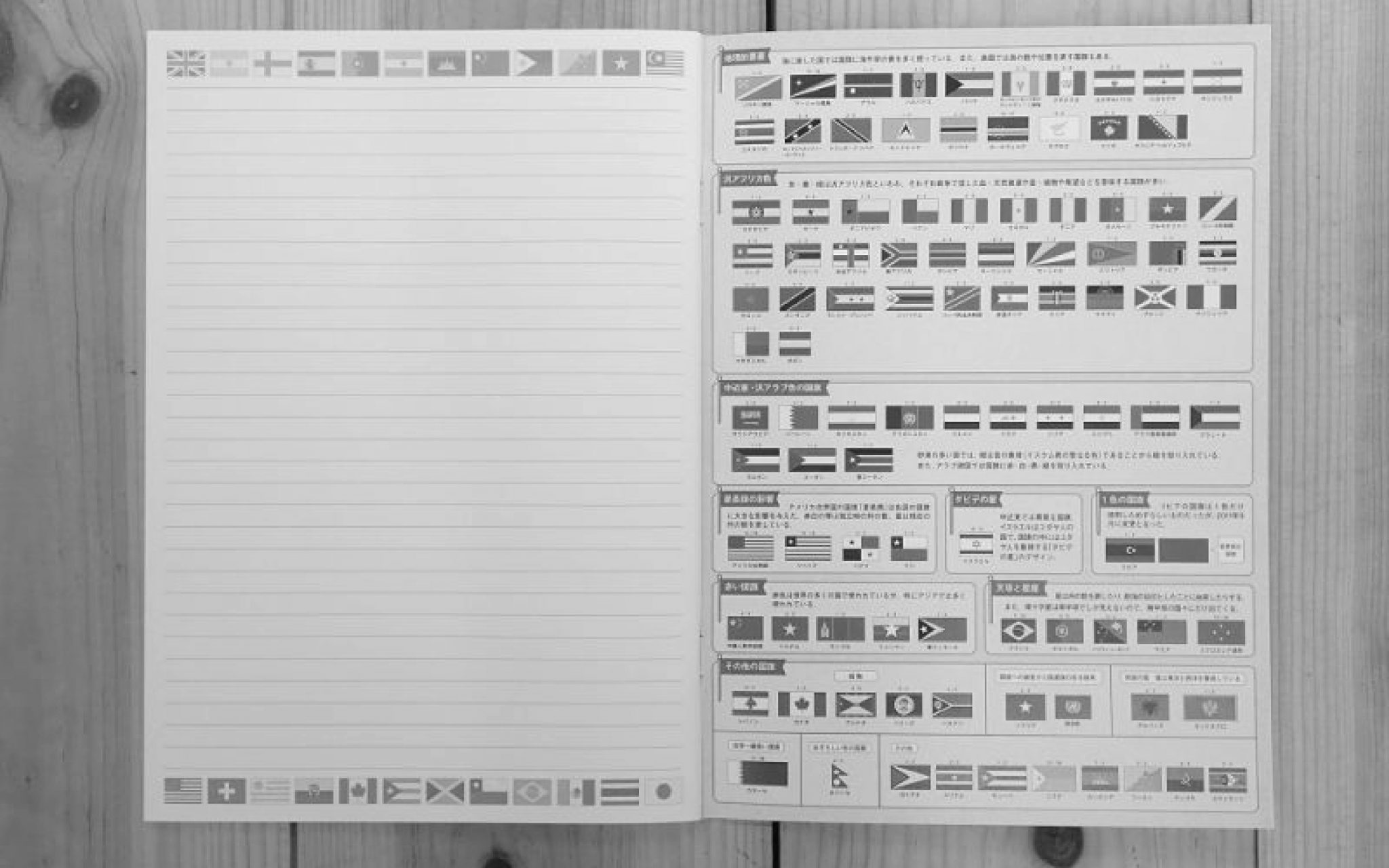

皆さんは何問解けたでしょうか?メルカトル図法の特徴をおさえることは確かに重要ですが、あくまでも地球上の姿をとらえる一つのツールであるために、気候や時差など様々なテーマと絡めて出題されます。それでもメルカトル図法での地図というのは、ある程度頭に入れておく必要があります。世界地図(白地図)の書き方を別記事でも紹介していますので、是非そちらも参照してみてください。

関連記事社会なのに計算。入試によくでる「時差」問題の求め方

関連記事世界地図の簡単な書き方と暗記方法 – 受験で覚えるべき40か国

関連記事世界地図図法(3種類)の特徴と覚え方【試験問題解説付】

関連記事意外と試験に出る「正距正方位図法」の特徴と試験問題攻略法

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)