※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

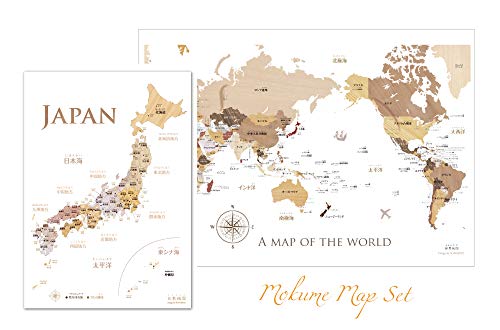

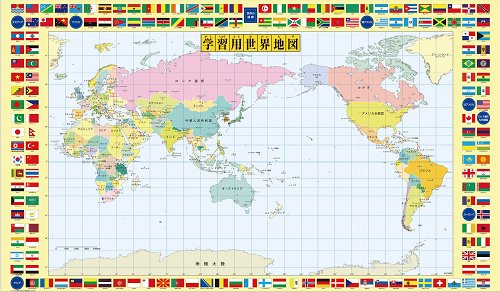

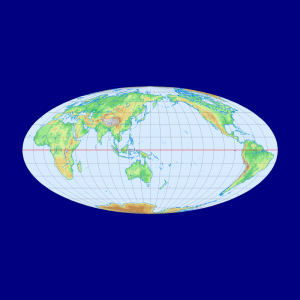

地球の分布を調べるためには「モルワイデ図法」

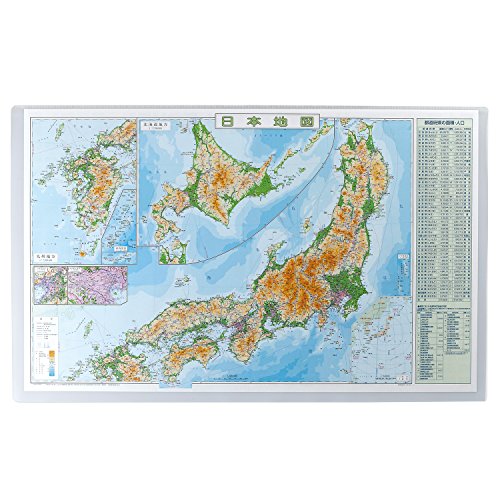

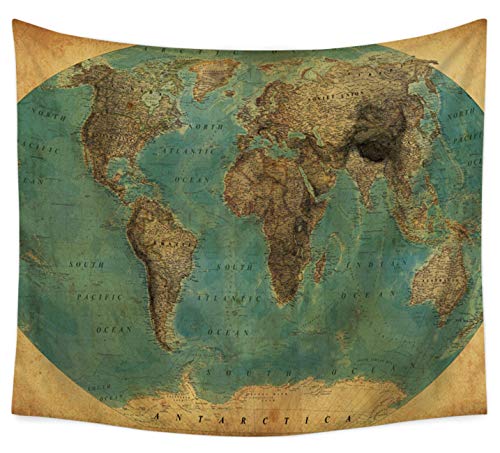

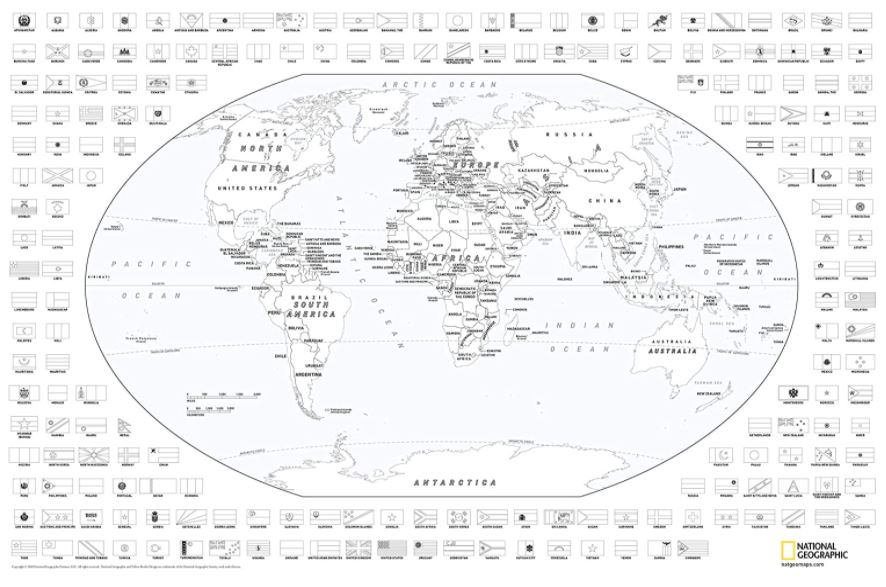

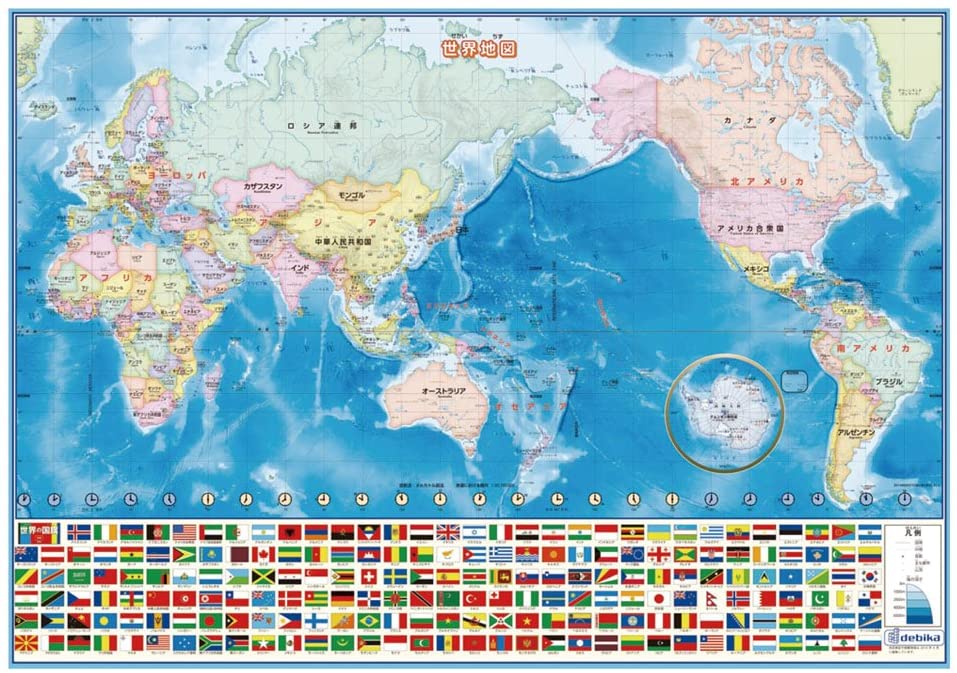

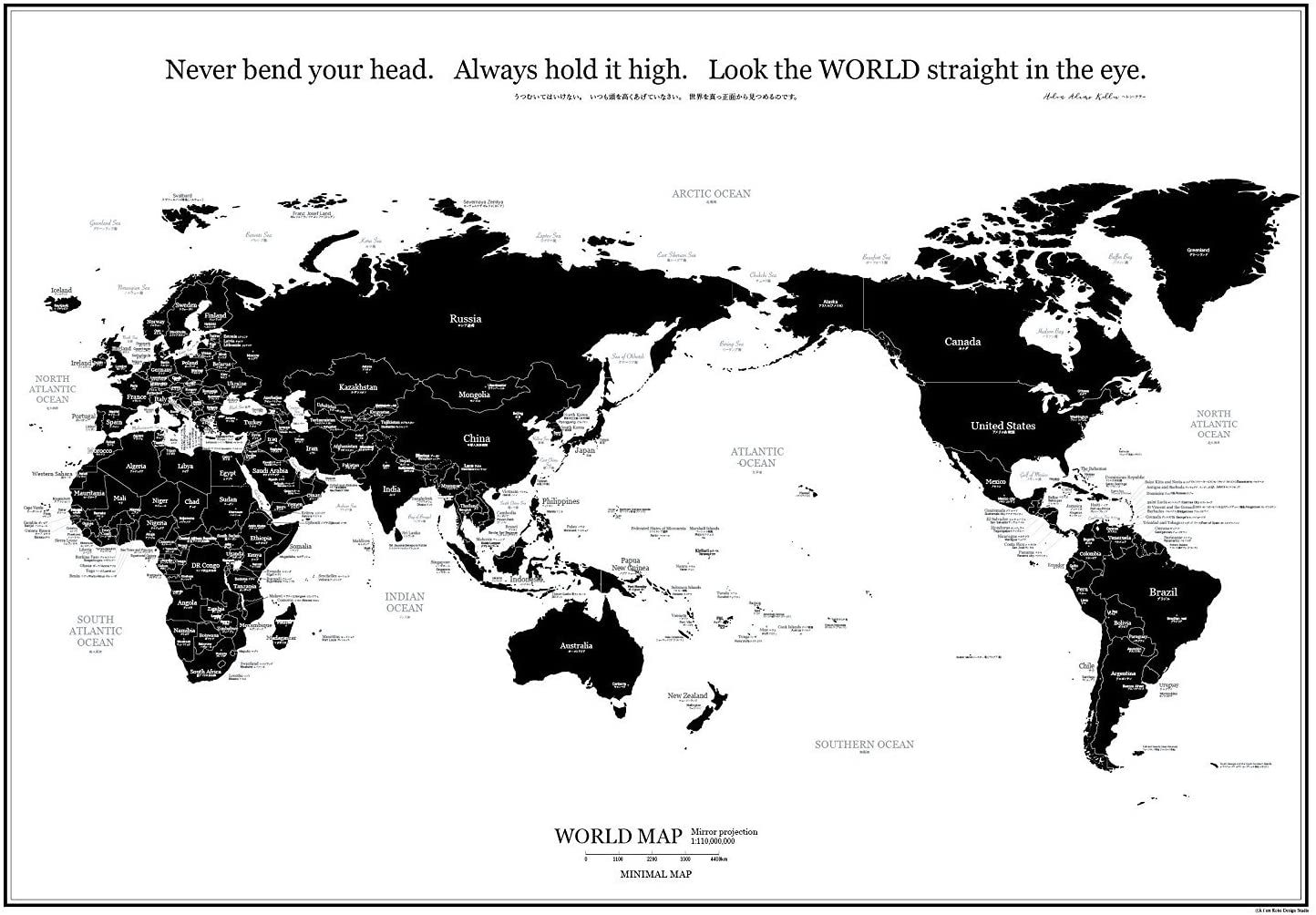

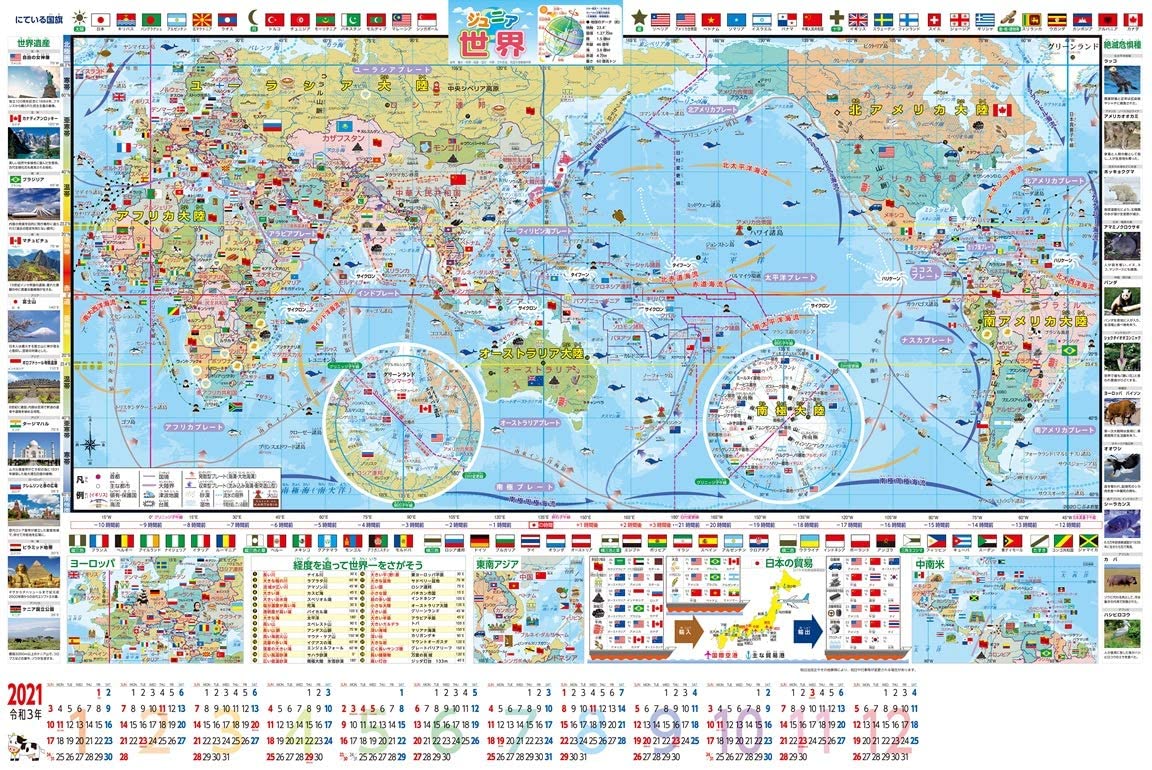

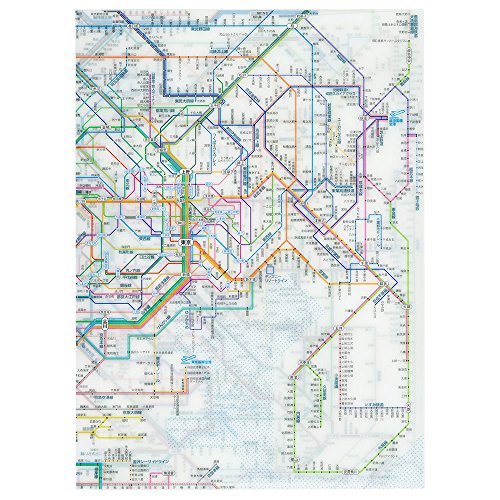

「モルワイデ図法」は19世紀にドイツの人物モルワイデが考案した図法で、赤道に近づくにつれて直径が伸びるような横長の楕円形に地球を表現した図法です。北極や南極付近は比較的ゆがみが少なく正確に表現できますが、横長のため赤道付近は形が違って見えます。モルワイデ図法は主に分布図で使用されているので、どの大陸がどのあたりの場所に位置しているかを知る時には最適ですよ。

モルワイデ図法

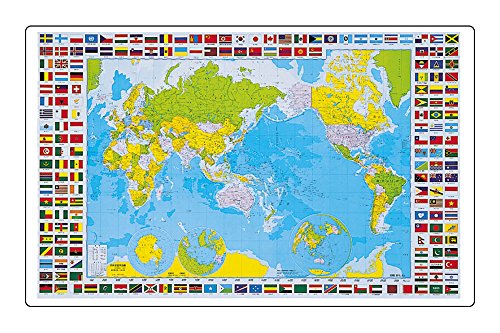

平面的だが角度を正しく見られる「メルカトル図法」

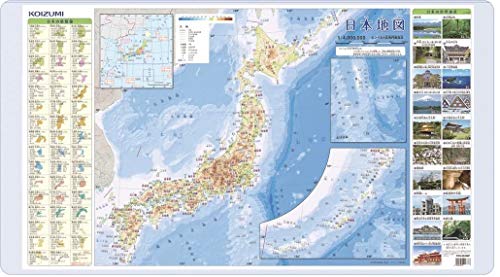

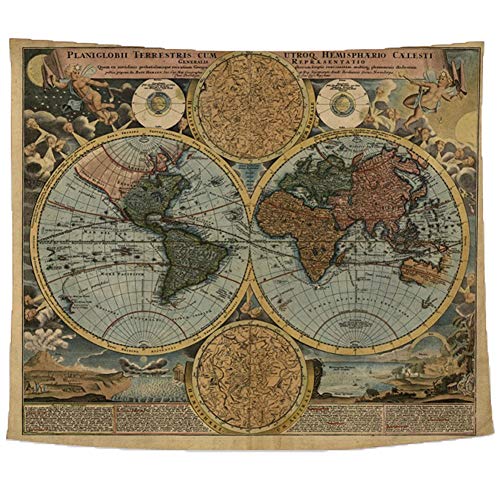

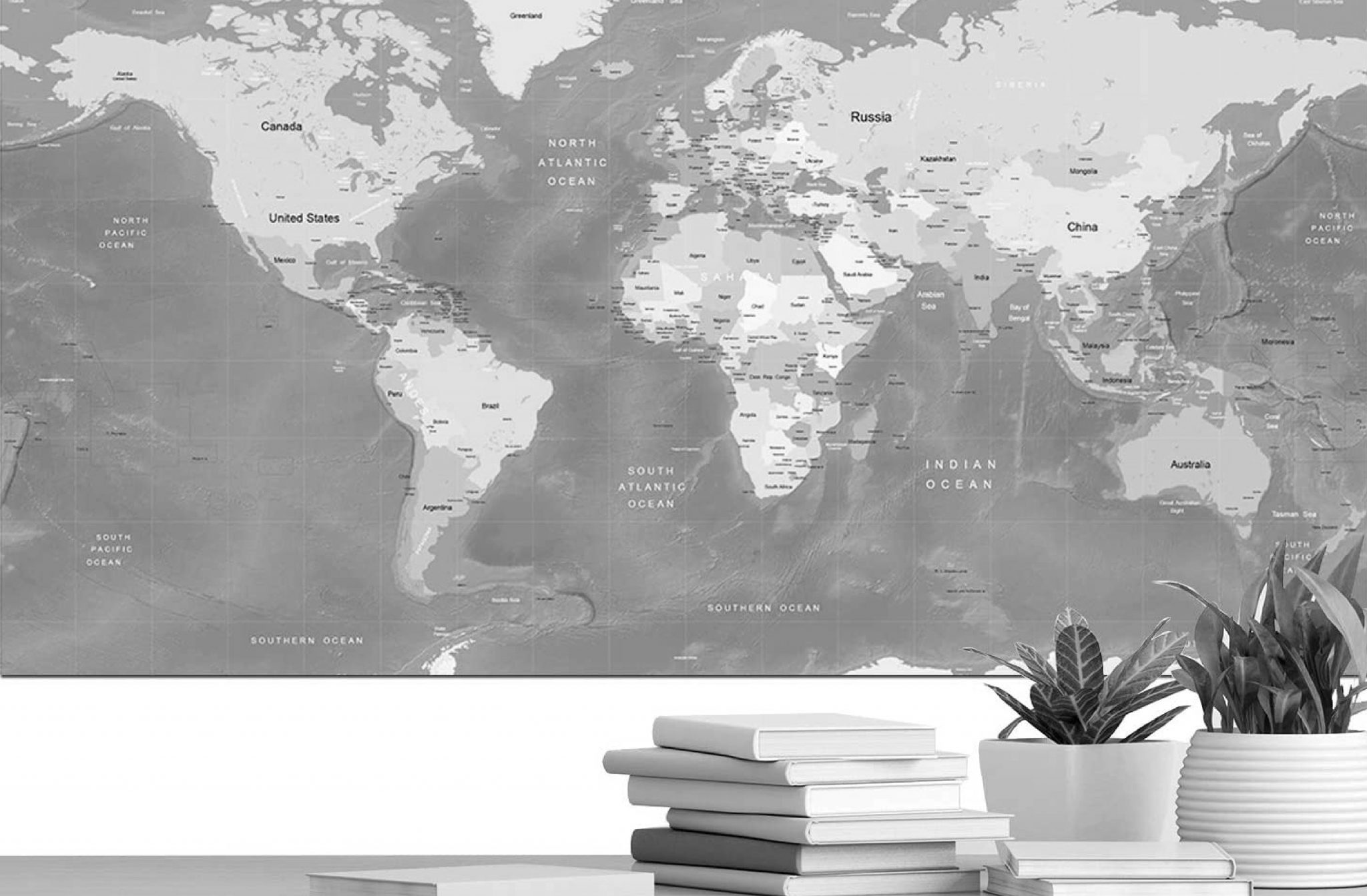

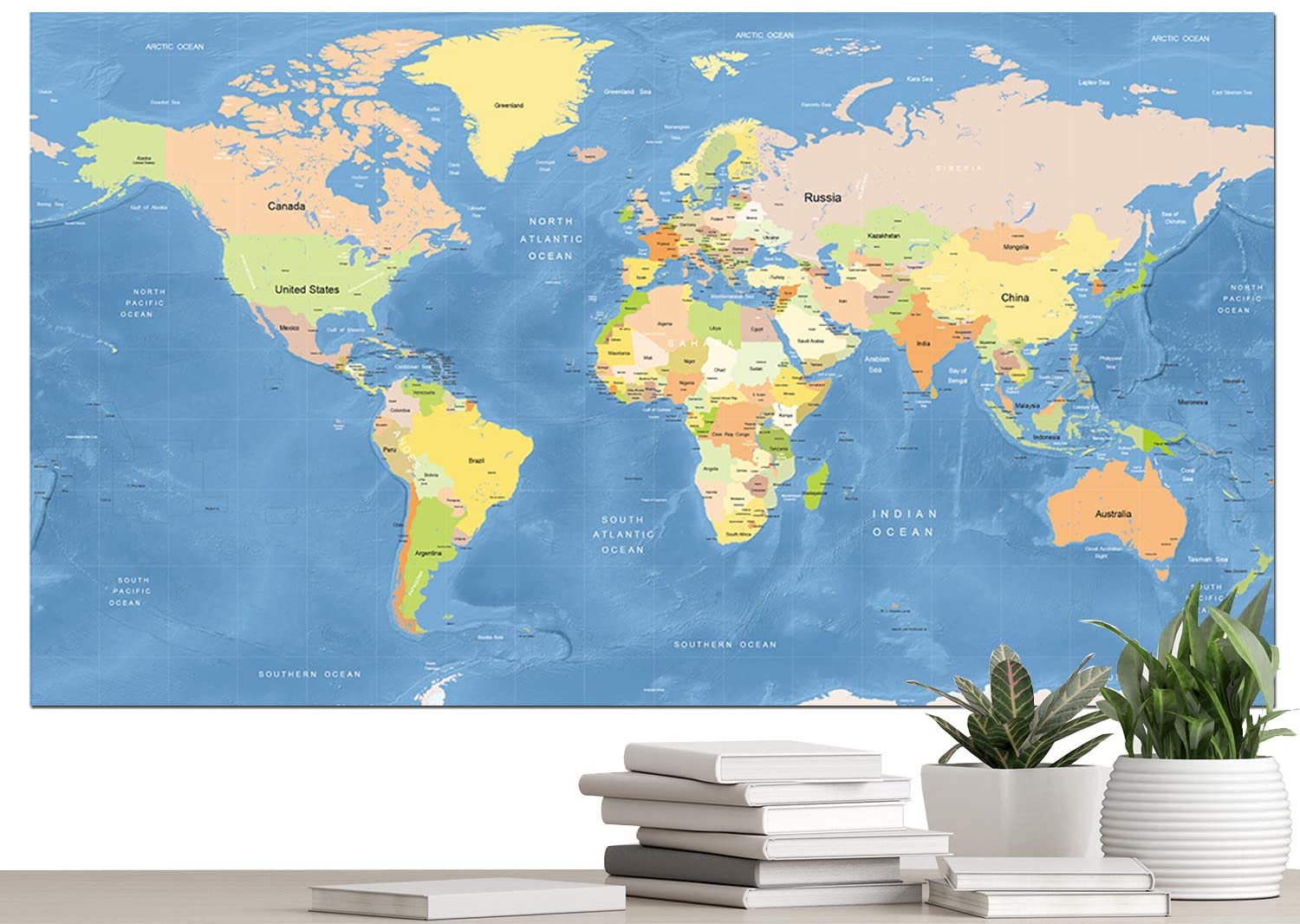

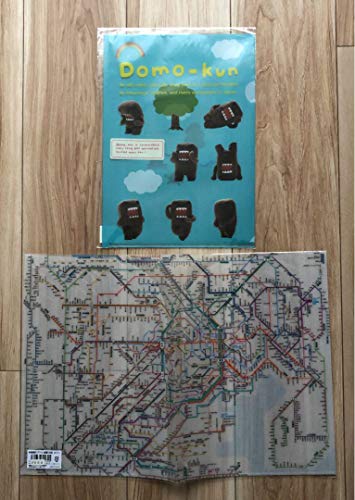

一般的にイメージされる地図はこの図法で描かれたものが多いのではないでしょうか。「メルカトル図法」は16世紀に現在のベルギー出身のメルカトルによって考案されました。地球を円筒のように見立て、四角形に引き伸ばしたものがこの図法です。炭酸飲料のペットボトルのラベルをはがした状態をイメージすると分かりやすいですよ。

メルカトル図法では経線と緯線が直角に交わるため、全ての角度が正しく表現されますが、北極や南極など高緯度の大陸の形を正しく表示できないデメリットがあります。そのためこの図法は航海図に用いられています。現在地から別の地点に向かう時、北に対して取る舵の角度(舵角)を、航行予定の線と経線によって作られる角度に決めることで、時間はかかるものの確実に目的地にたどり着くことができるのです。ちなみにこの方法で決められた航路は「等角航路」と呼ばれます。

メルカトル図法

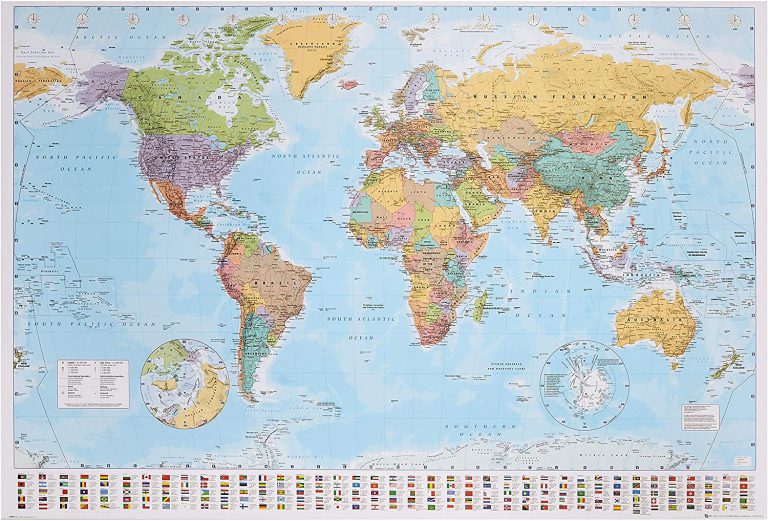

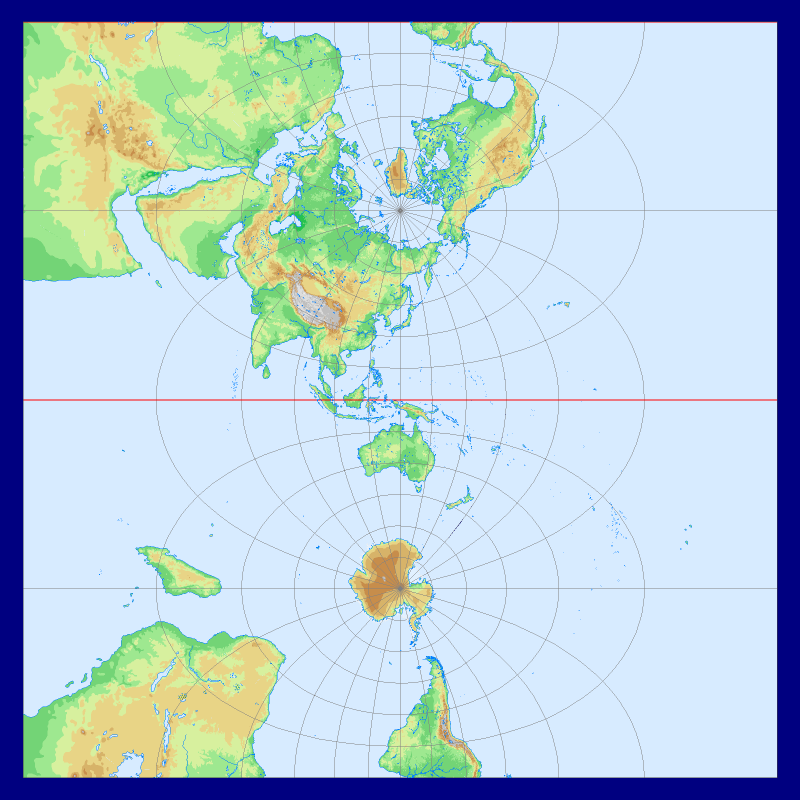

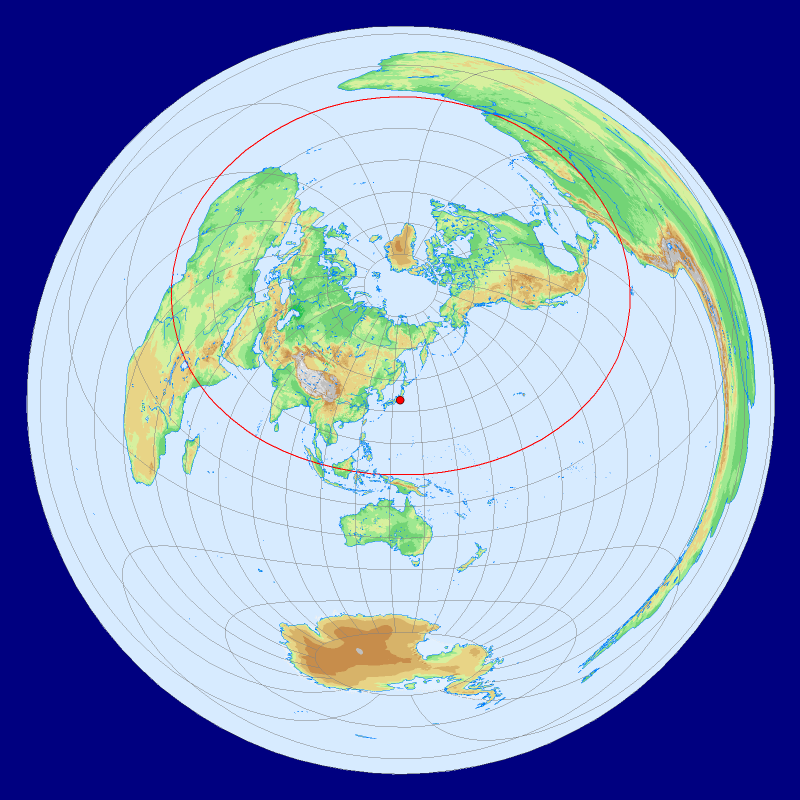

距離を正しく見るには「正距方位図法」

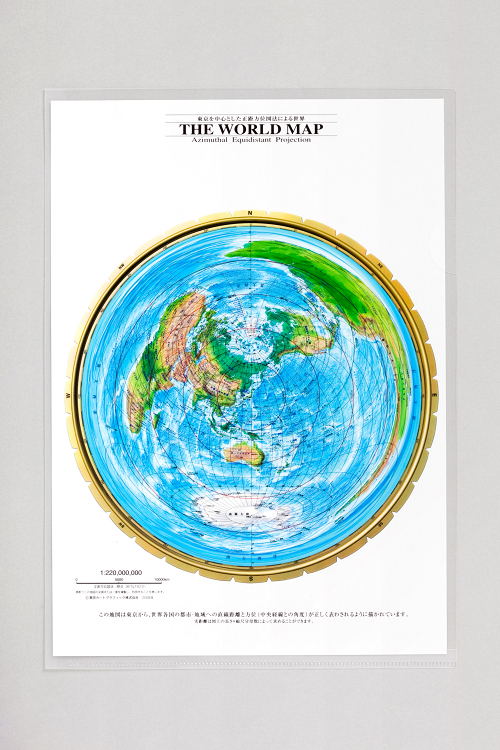

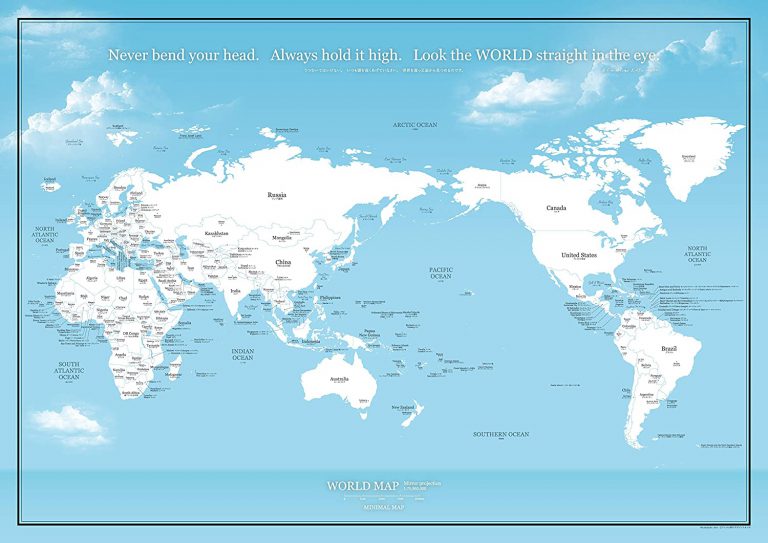

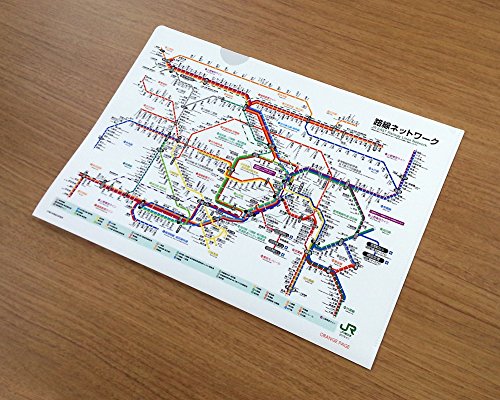

正距方位図法は、自分の現在地を中心に置き、そこから別地点までの方角と距離を正しく表現できる図法です。一見するときれいな円形をしていますが、中心から離れていくにつれて大陸の形がどんどんゆがんでいき、円の外周は中心から見た地球の反対側で囲まれてしまいます。つまり、正距方位図法で円の中心を北極だとすると、北極から離れるにつれてどんどん大陸がゆがみ、北極の反対側である南極が、円の外周をぐるっと囲むような形になるのです。

この図法は中心からの方角と距離を正しく見ることが目的のため、飛行機の航空図に使われています。また、この図法で決められた航路は「大圏航路」と呼ばれます。ちなみに先ほどの等角航路を球体で表すと航路がカーブを描き、大圏航路が直線になります。逆に平面上で等角航路を表すと直線になりますが、代わりに大圏航路は曲線になります。等角航路と大圏航路は相容れないものですね。

正距方位図法

まとめ

いかがだったでしょうか。大陸の位置や分布を見るには楕円形のモルワイデ図法、航海に使うならメルカトル図法、飛行機でのルートを確認したいときは正距方位図法、といったように、使用用途に応じて使い分けることが必要です。この基本さえ覚えておけば地図の使い分けは大丈夫!自分の目的に合った地図を使いこなしてくださいね。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)