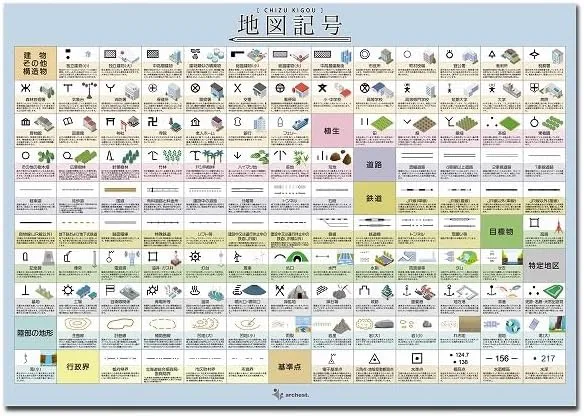

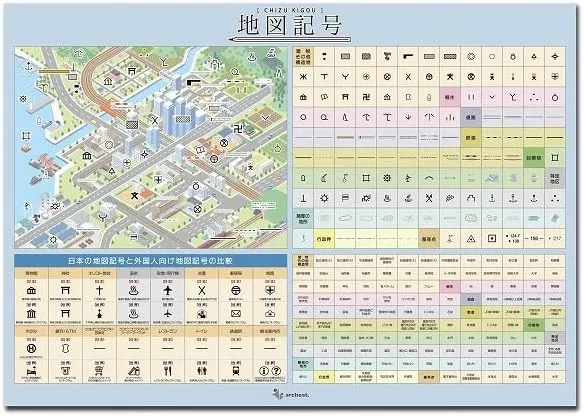

地図記号は小学校の社会科や中学受験で必ず登場する重要な単元です。しかし、単純に暗記しようとしてもなかなか定着せず、苦手意識を持つ子どもも少なくありません。そこで本記事では、元社会科教師が実践してきた「地図記号の覚え方」を伝授します。形の由来を理解する方法、楽しく学べるゴロ合わせ、イラストを使った暗記法など、受験勉強にも役立つ具体的なコツをまとめました。

※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。

地図記号はなぜ覚えにくいのか

地図記号は小学校の社会科や中学受験で必ず登場する重要単元です。山・川・田んぼ・学校・病院・郵便局など、日常生活にも関わる記号が多数登場します。しかし、子どもたちにとっては「似たような形が多い」「丸暗記になりがち」「使う機会が少ない」という理由から、なかなか定着しにくい分野でもあります。

私が社会科教師として指導していた頃も、テスト前に「地図記号が覚えられない!」と困っている生徒は少なくありませんでした。けれども、覚え方に工夫を加えるだけで、子どもたちは驚くほどスムーズに定着させることができました。

この記事では、単なる暗記に頼らず、ゴロ合わせ・イラスト活用・形の由来理解・クイズ学習といった複数の方法を組み合わせることで、地図記号を効率よく覚えるコツを解説します。さらに中学受験で特によく出題される地図記号の対策もまとめていますので、受験生や保護者の方の参考になれば幸いです。

地図記号を覚える基本の考え方

1.丸暗記は忘れやすい

子どもが地図記号を覚えるときにやりがちな方法は「とにかく丸暗記」です。しかし、形だけを頭に詰め込んでも、数日後には忘れてしまうことが多いのです。例えば、「工場」と「発電所」の記号はどちらも歯車の形に見えて区別が難しいため、ただ覚えただけでは混乱しやすいのです。

工場の地図記号

発電所等の地図記号

2.意味と形をセットで覚える

効果的に覚えるには、記号の形とその意味を結びつけることが重要です。「なぜこの形になったのか?」を理解すると、記憶に定着しやすくなります。例えば、神社の記号は「鳥居」、田の記号は「田んぼの区画」をイメージすると自然と頭に残ります。

神社の地図記号

田の地図記号

3.覚え方の工夫を重ねる

人によって覚えやすい方法は違います。語呂合わせが得意な子もいれば、絵や図を使う方が理解できる子もいます。複数の方法を用意して、自分に合ったやり方を見つけることが重要です。のちほど覚え方の工夫をいくつかご紹介します。

4.繰り返し・多感覚学習が効果的

目で見る(ポスター・イラスト)

※職工所で地図記号のお風呂ポスター・下敷き販売中です。

声に出す(ゴロ合わせ)

※下記でご紹介しています。

書いて覚える(ノートに記号を描く)

※職工所でプリント作成しました。

クイズで確認する(アウトプット)

※職工所でクイズ作成しました。

このように複数の方法を組み合わせることで、記憶は定着しやすくなります。

地図記号をゴロ合わせで楽しく暗記する方法

ゴロ合わせは古典的ですが非常に効果的な暗記法です。ここでは代表的なゴロ合わせ例を紹介します。

| No | 記号 | 意味 | ゴロ合わせ例 |

|---|---|---|---|

| 1 |

|

郵便局 | 手紙(てがみ)は〒で届く |

| 2 |

|

寺院 | お寺のマンダラ=卍 |

| 3 |

|

神社 | 鳥がいるから⛩神社(鳥居) |

| 4 |

|

病院 | 十字のしるし=じゅう症(重症)=病院 |

| 5 |

|

消防署 | 三本線はサスマタで火事を止める |

| 6 |

|

発電所 | バツっと電気がスパーク! |

| 7 |

|

工場 | 工場は歯車ゴロゴロ |

| 8 |

|

田 | 田んぼは田の字そのまま! |

| 9 |

|

畑 | 畑は斜(シャ)め線=ハタけ |

| 10 |

|

果樹園 | 木の上に果物=果樹園 |

| 11 |

|

茶畑 | 斜線で“ちゃちゃ”っと茶畑 |

| 12 |

|

温泉 | 温泉は♨マーク=湯がのぼる |

| 13 | 滝 | 三本線がザーザー=滝 | |

| 14 |

|

学校 | 文=勉強の文!学校の記号 |

| 15 |

|

城跡 | お城=シロ=城跡 |

語呂合わせは自分で作りましょうね。自分で作ったものは記憶定着率がいいですよ。

ゴロ合わせを作るコツ

1.見た目をそのまま言葉にする

例:〒は「手紙マーク」

2.似た言葉で連想する

例:消防署の「三本線=サスマタ」

3.駄じゃれ化して笑える形に

例:病院=十字→「重症=十字=病院」

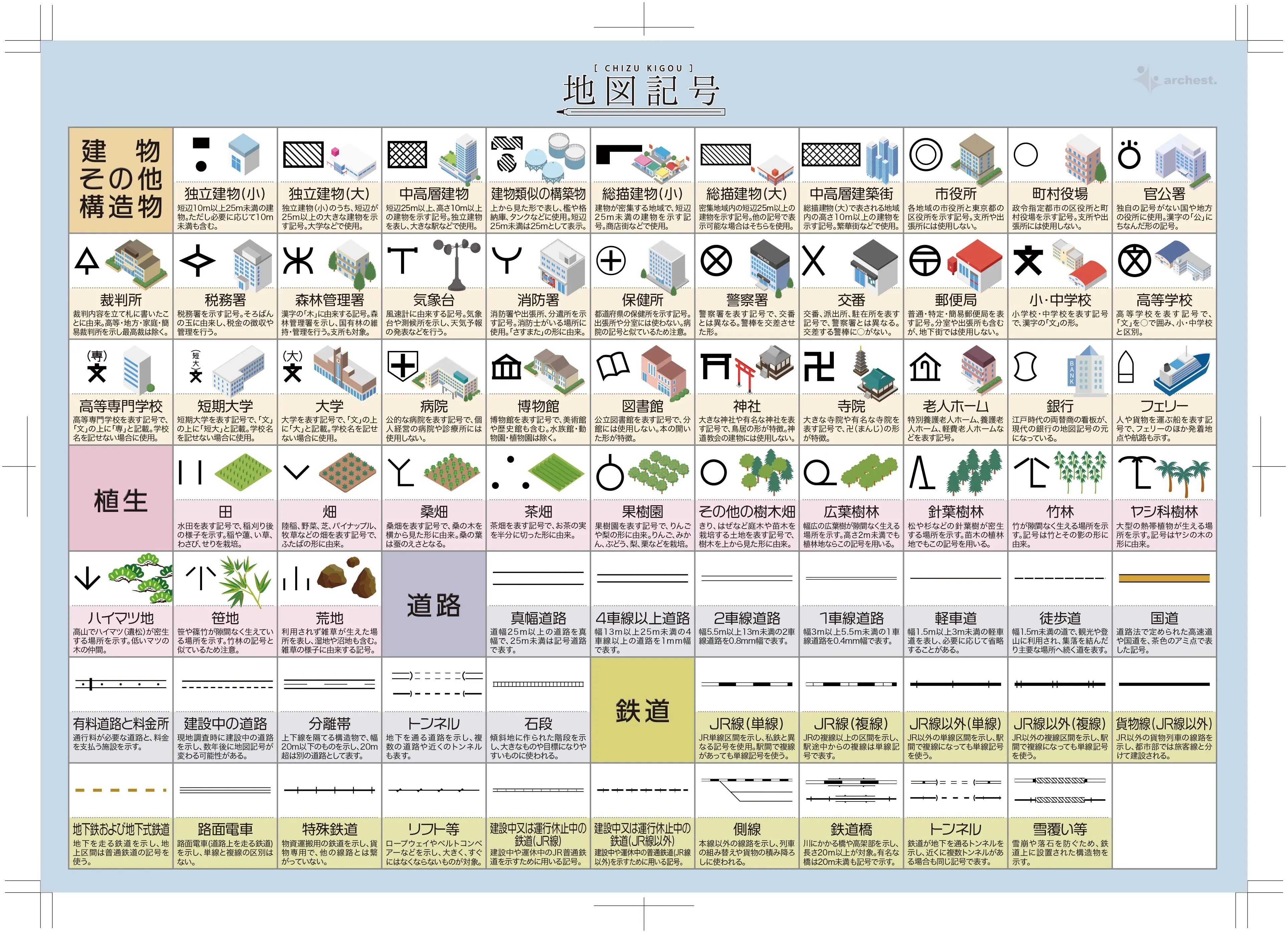

地図記号をイラスト・図解でイメージ記憶強化

人間の脳は「絵」と「意味」をセットで覚えると記憶に残りやすいです。そこでおすすめなのが、地図記号にイラストを添えて覚える方法です。

具体的な活用法

- ノートに「記号+イラスト」を描く

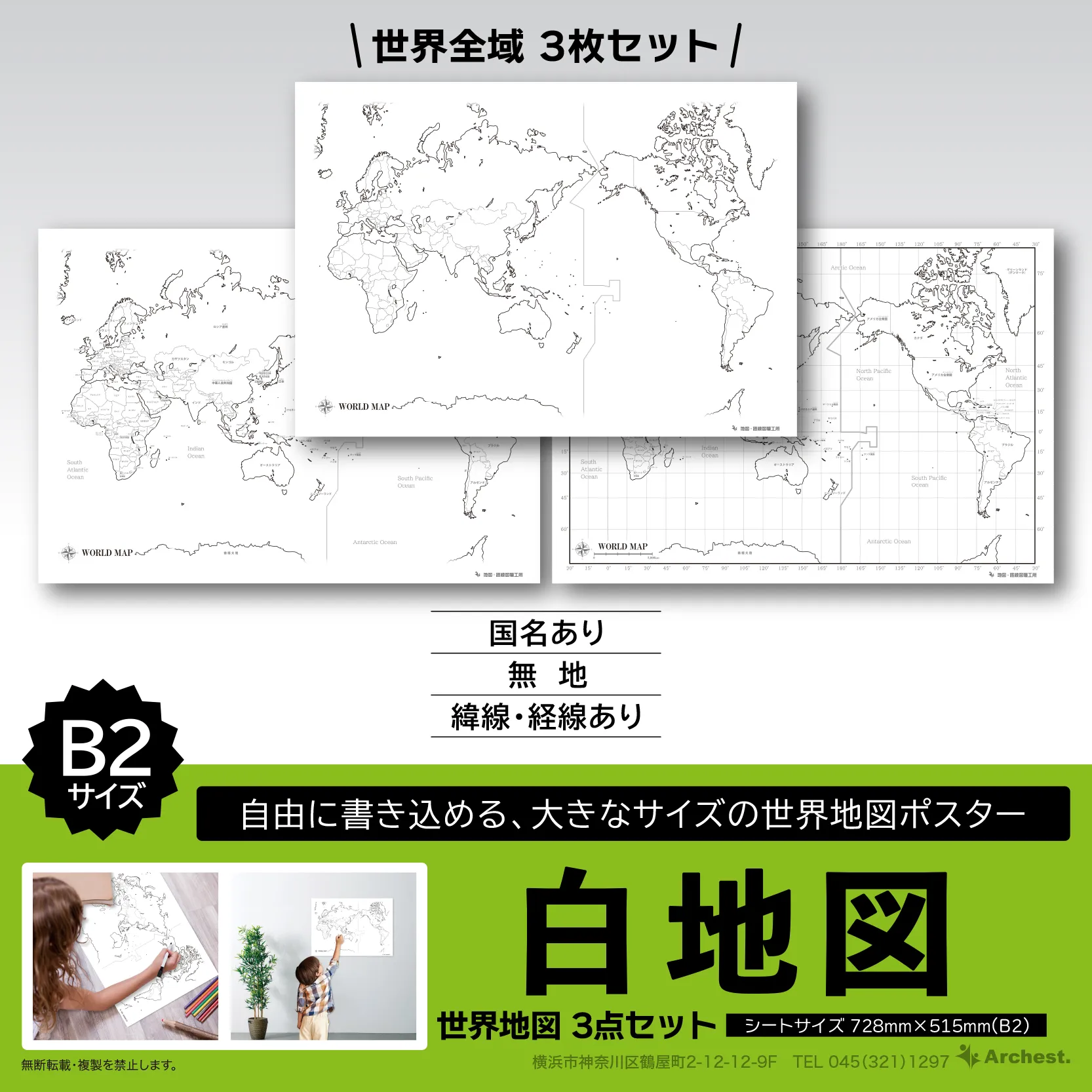

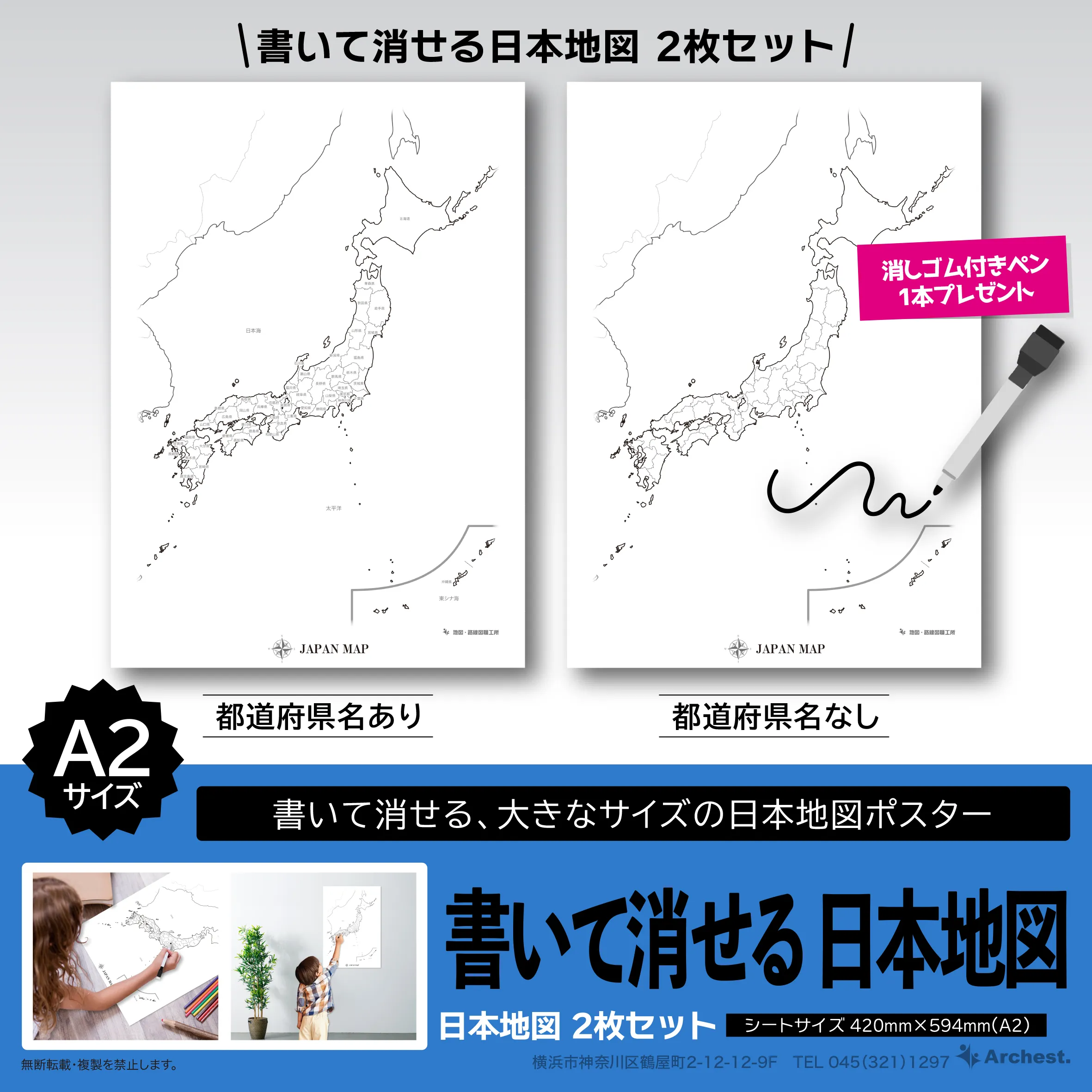

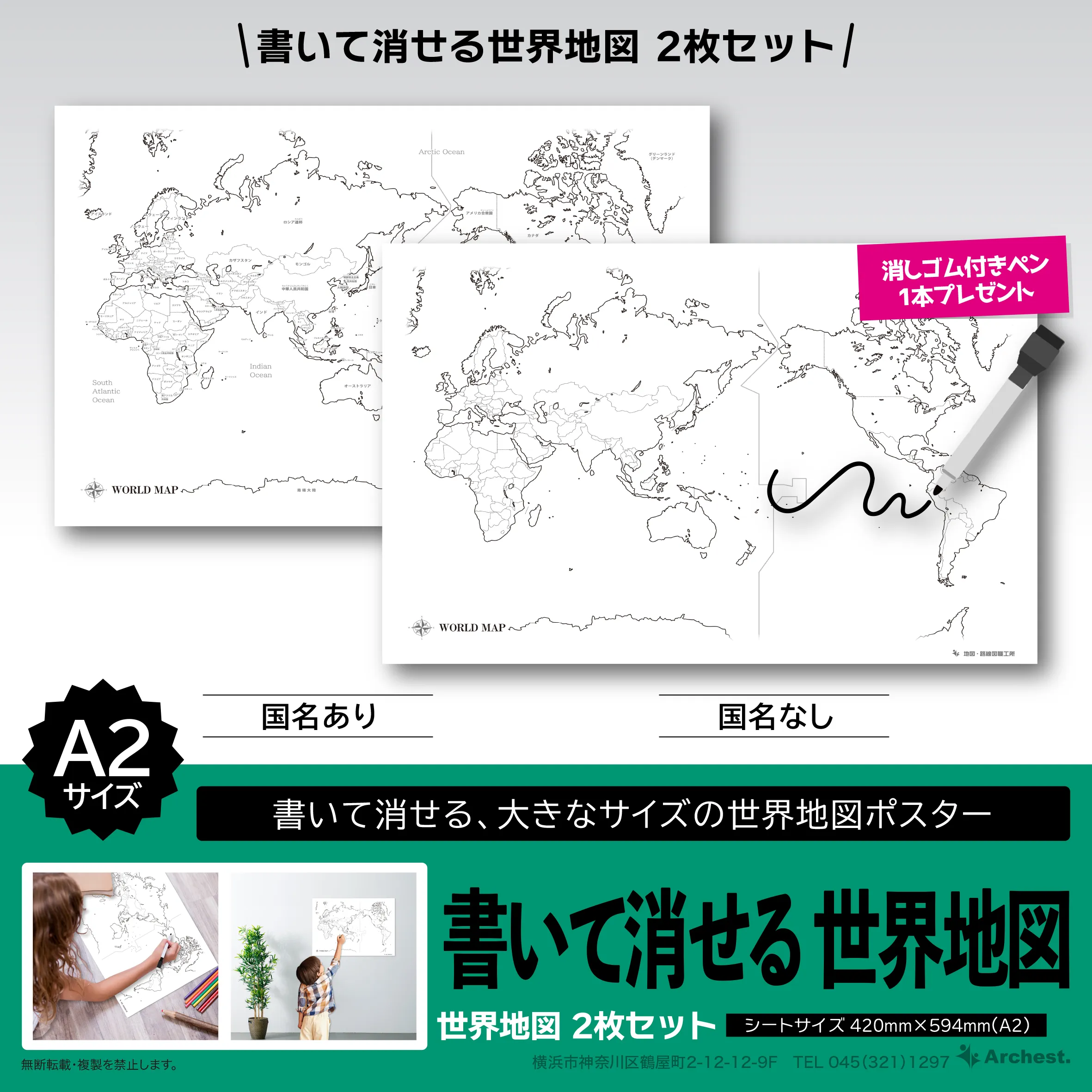

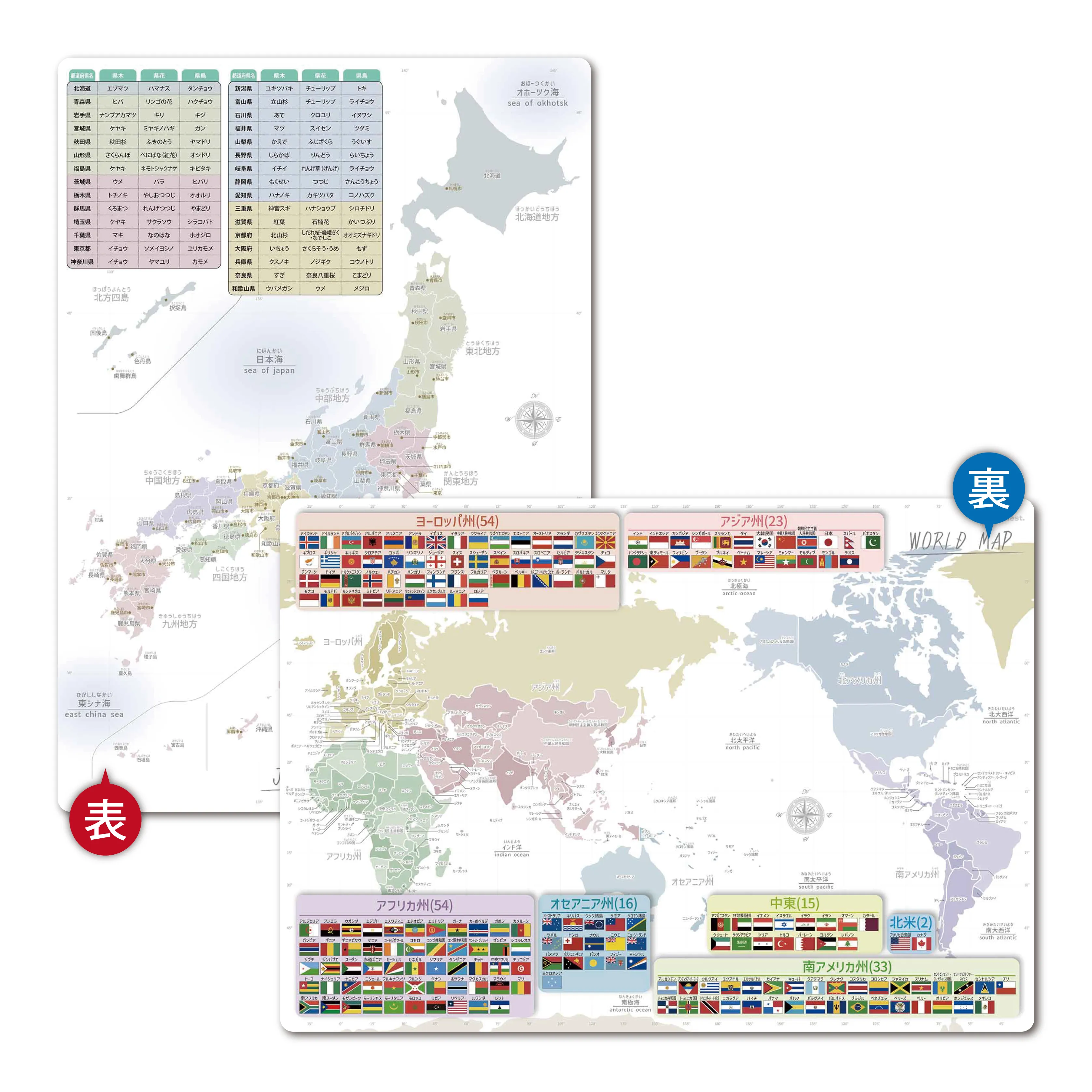

- ポスター教材(例:防水お風呂ポスター)を使って毎日眺める

- カードにして「表=記号、裏=イラストと意味」にしてクイズ形式

特にお風呂ポスターは、「毎日必ず目に入る」ので、自然に繰り返し学習できます。職工所で作成しましたので是非ご活用ください。

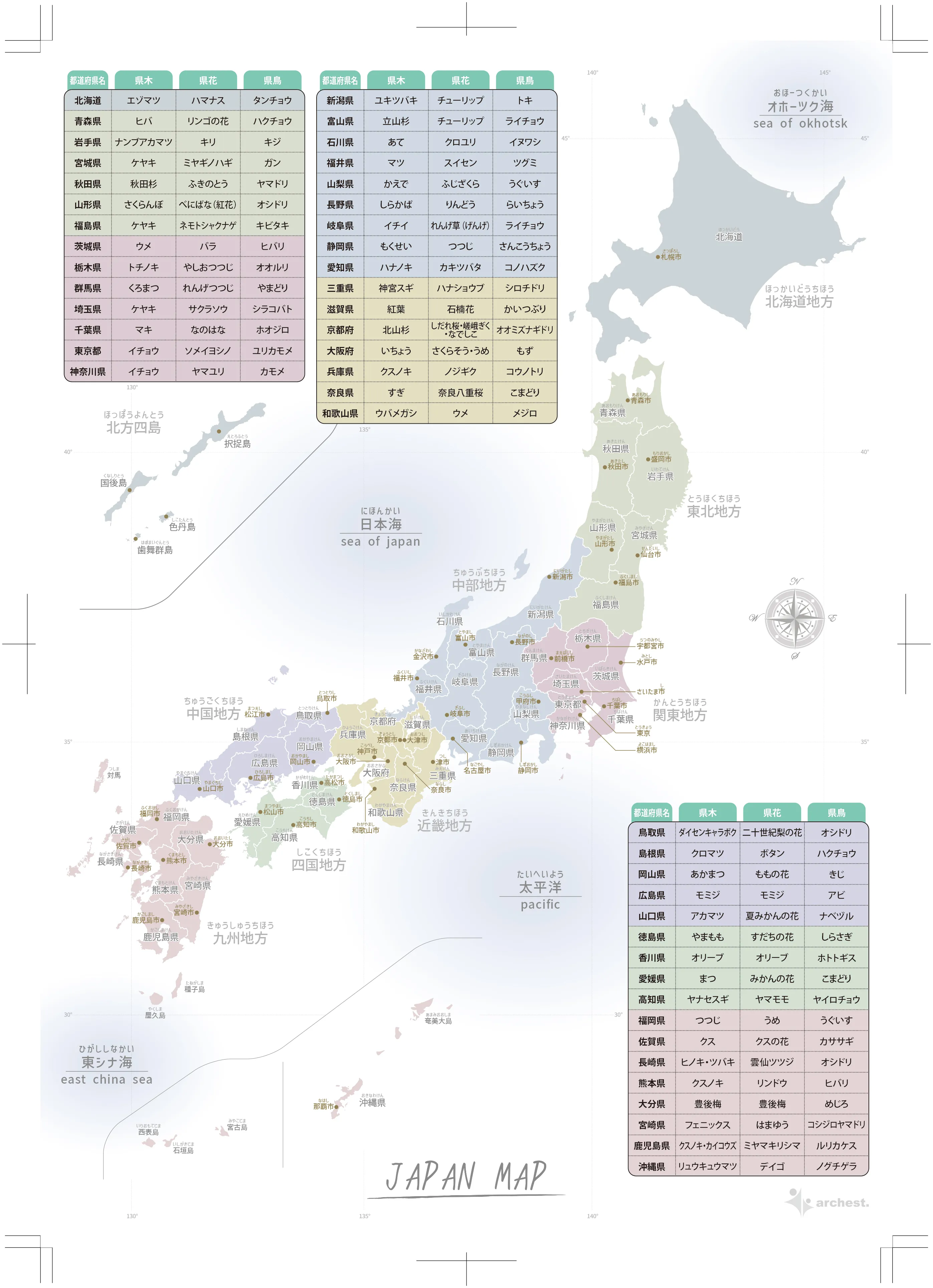

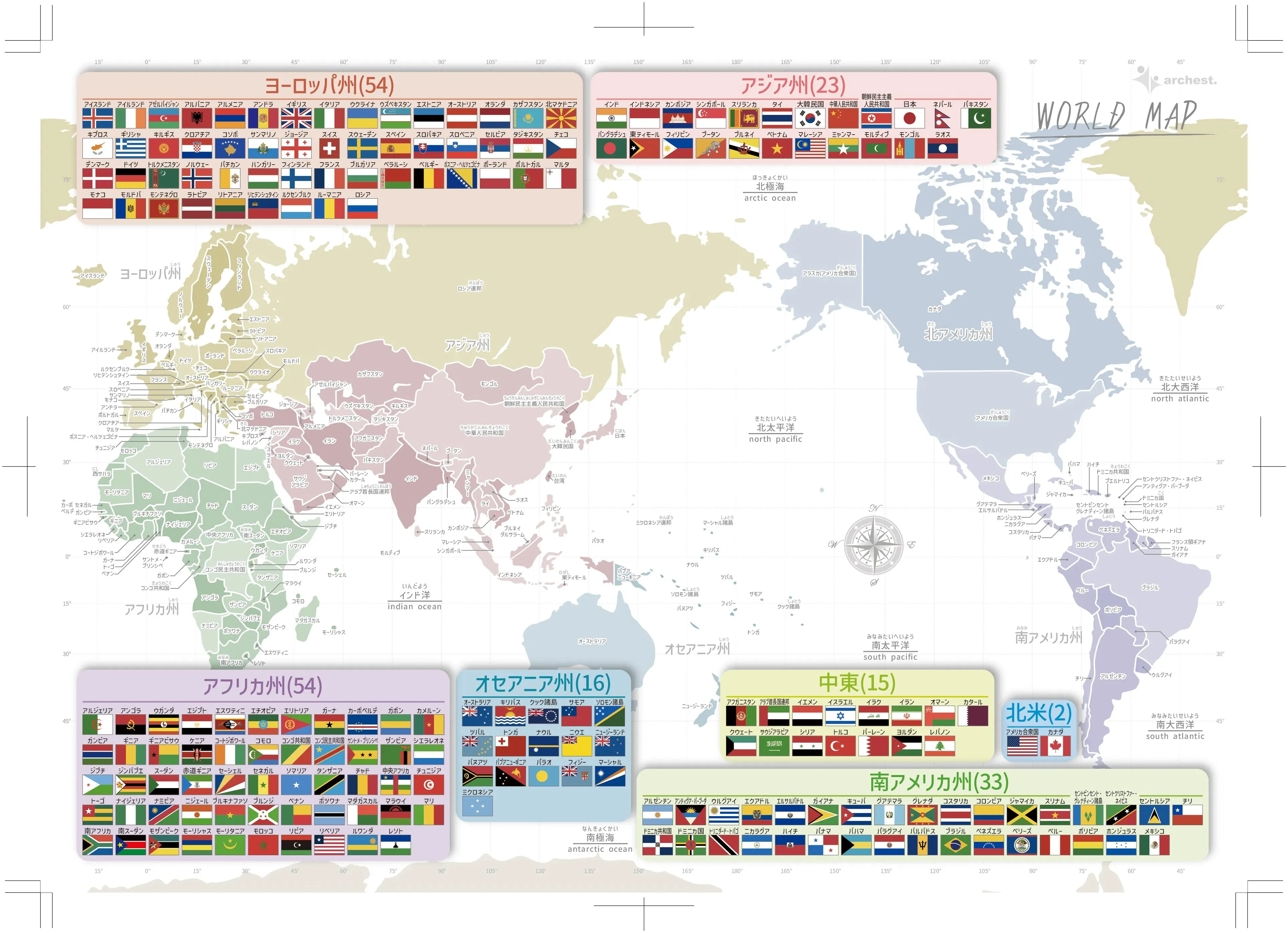

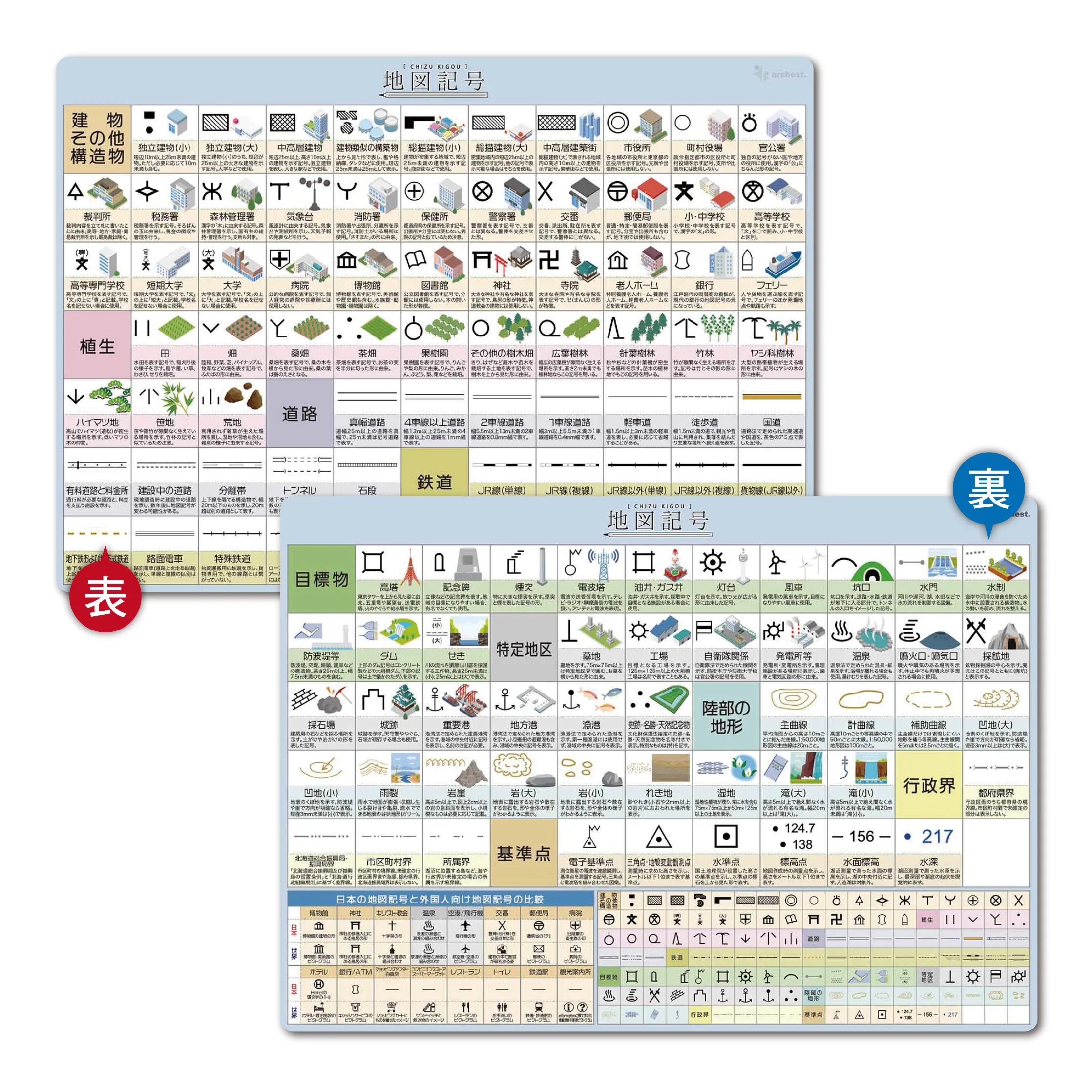

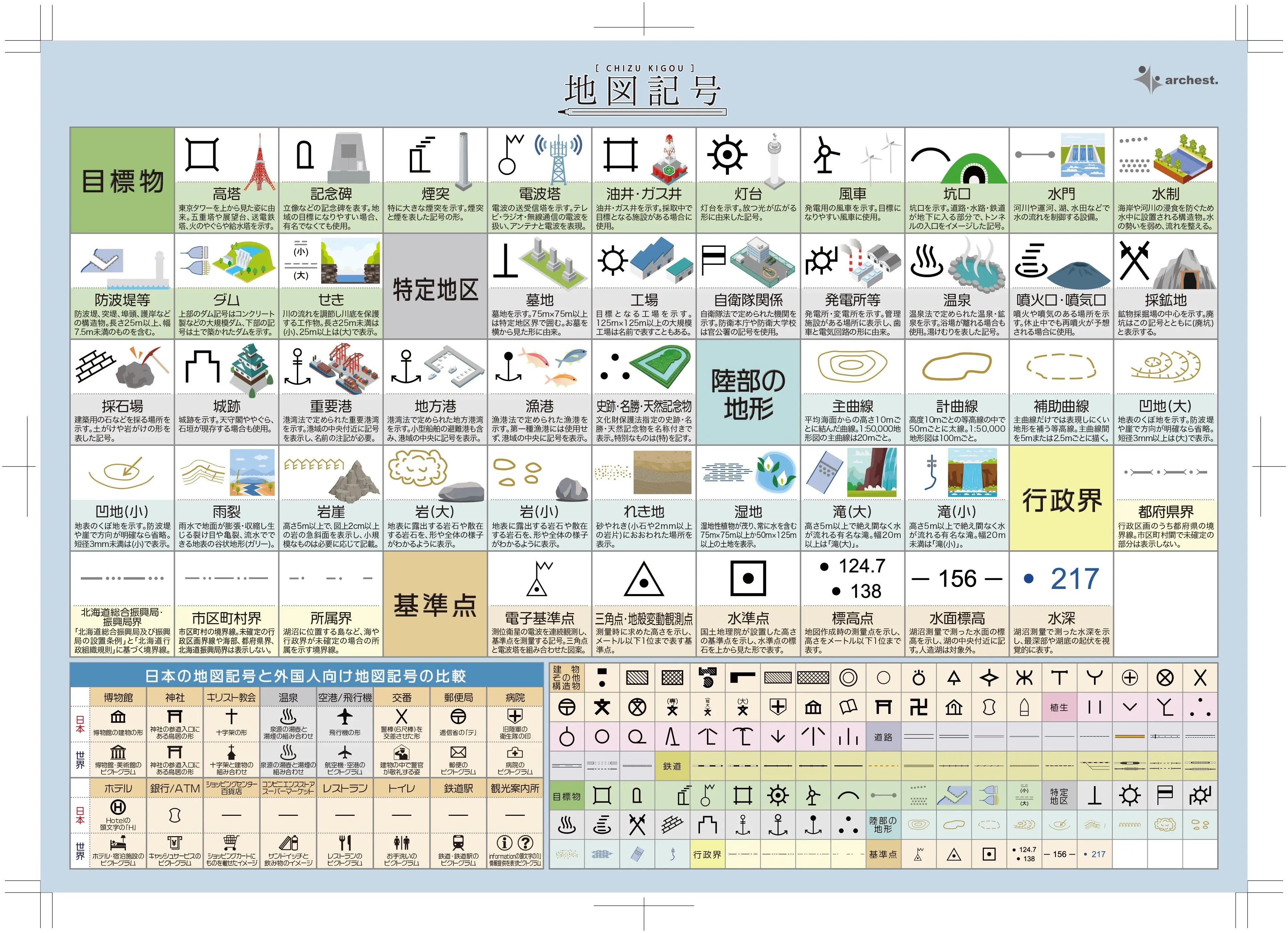

地図記号のお風呂ポスター

地図記号の下敷き

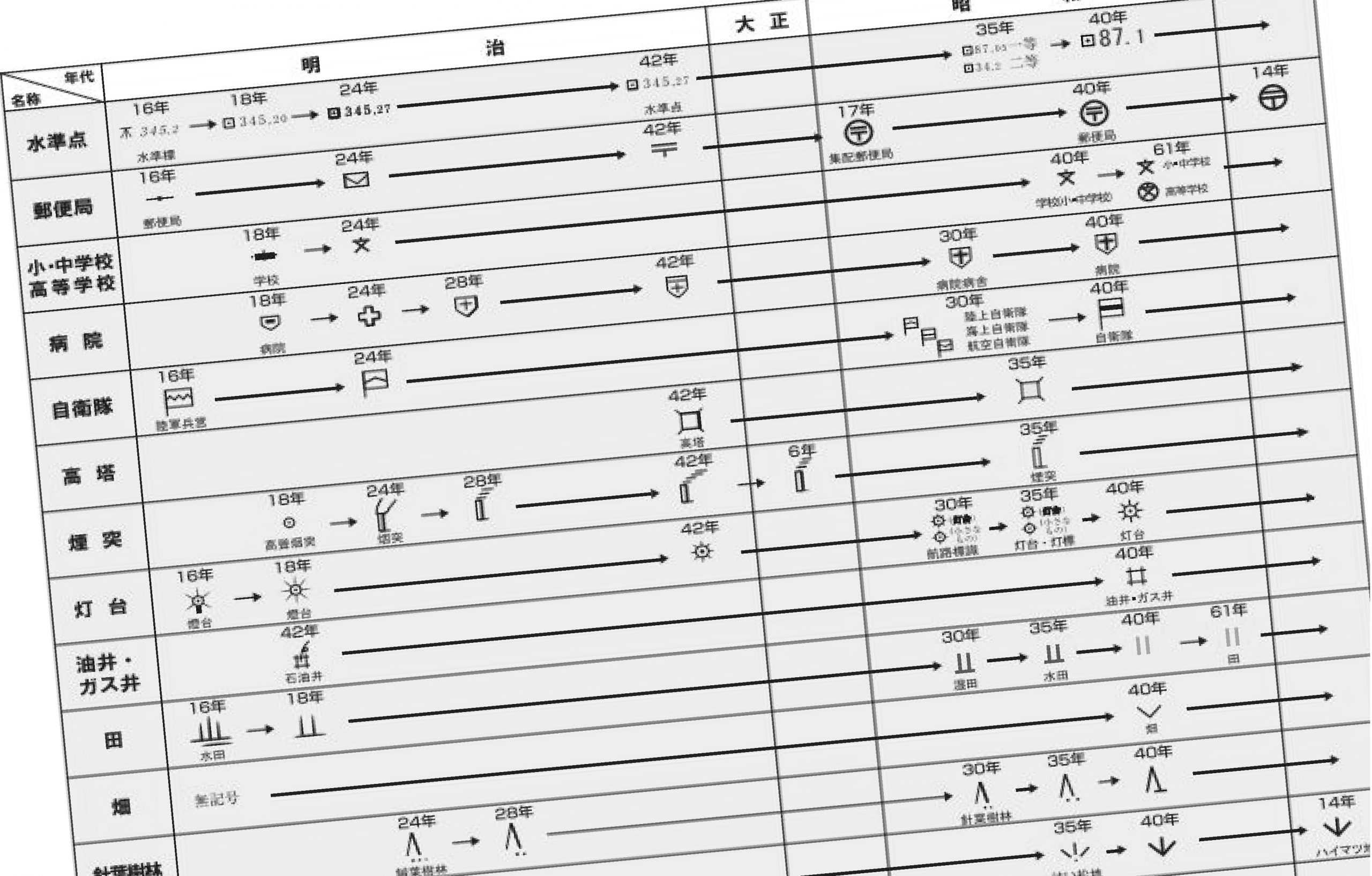

地図記号の形の由来を理解する暗記法

「なぜこの形になったのか」を知ると、記憶は強く残ります。

教師時代の経験では、由来を説明すると生徒の理解度が一気に高まるのを感じました。単なる暗記から「なるほど!」に変わる瞬間です。地図記号の由来一覧を作成しましたのでお役立てください。

地図記号をクイズ形式でアウトプット

覚えたことはアウトプットして定着させる必要があります。家庭学習でおすすめなのが親子クイズです。

クイズのやり方

- 親が地図記号を指して「これは何?」と聞く

- 子どもが答える

- 間違えたらヒントを出す

- 正解できたら大げさに褒める

「お風呂ポスター」を使うと自然にクイズが始められるため、習慣化しやすいです。地図記号クイズを作成しましたのでプリント印刷してお役立てください。

また、地図記号クイズの動画も作成しました。ご活用ください。

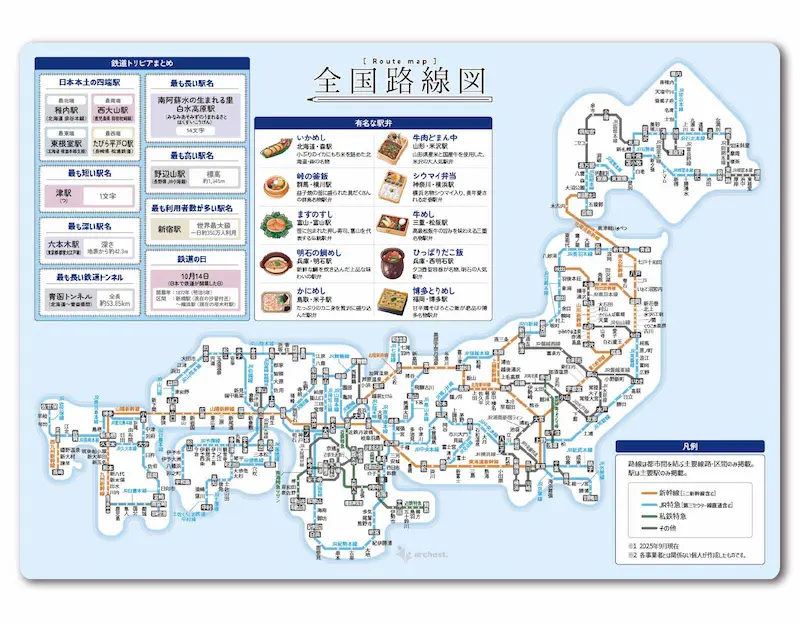

中学受験でよく出る地図記号と対策

中学受験では地図記号が毎年のように出題されますが、頻出パターンは決まっています。

よく出る地図記号一覧

特に「工業地帯の地図」「農業地域の地図」「観光地の地図」で出題されやすいです。

関連記事中学受験講座 地理 (全33回)

まとめ|地図記号は暗記法を組み合わせて苦手を得意に

- 丸暗記ではなく「由来+ゴロ合わせ+イラスト」で覚える

- 毎日の習慣(お風呂・クイズ)に組み込む

- 中学受験では頻出記号を優先的に覚える

地図記号は、工夫すればむしろ「点が取りやすい分野」になります。苦手な子も、今日からぜひ紹介した方法で楽しく学習を始めてみてください。

![お電話・FAXでのお問い合わせ [営業時間]10:00~17:00 土・日・祝日定休 TEL:045-321-1297 FAX:050-6860-5155 問い合わせ先](https://www.chizu-seisaku.com/wp-content/themes/cocoon-child-master/images/text_tel.gif)